苏轼《书唐氏六家书后》言:“真生行,行生草,真如立,行如行,草如走,未有未能行立而能走者也。”这是人们耳熟能详的学习书法一种认识:即先学楷书,再学行书,之后再学草书。但书体产生的顺序,却恰恰是相反的。草、行、楷三体中,草书出现的时代最早,它是与古隶一起改变篆书的产物。解散隶书后产生的是行书,将行书的用笔、结体再加以规范后,才产生的楷书。草书的起笔顺逆、行笔顺序与行、楷是有很多不同的。并不像张栻所说“但写得不谨,便成草书。”1只将行书快写、连笔,并不能算作草书。真正的草书,是要讲究“草法”的。

草书的草法,包括用笔的顺序,也就是先写哪一笔,后写哪一笔。很多草书的笔顺是源自古文。所以讨论草书的起源,必须对商周古文字,特别是新出土的战国简有所了解和认识,否则难以接触到草书真正的源头。因为草书是从古文、篆隶演变而来,一些草书的笔顺往往反映了战国、秦和西汉早期古文、篆书及古隶的笔顺,与行书、楷书的笔顺有许多不同。

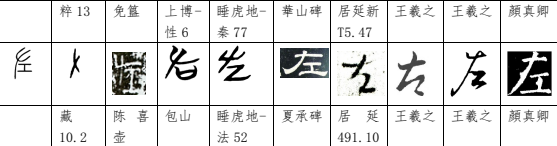

姜夔《续书谱》曾云:“作字者亦须略考篆文,须知点画来历先后,如左、右之不同,刺、刾之相异,王之与玉,礻之与衤,以至奉、秦、泰、春,形同体殊,得其源本,斯不浮矣。”首先提到的就是左、右的不同。下面我们就先来看看左、右的不同。

右,甲骨文借“又”为左右之“右”,又用作“有”。右是从“又”演变出来,在隶书、楷书中,“又”演化出了四种书写形态:一是如“又”,基本与古文字相近,二如“右”、“有”,古文、篆书中向左的弧线 变成一撇、而主笔变成了一横;而“友”字则两种写法都有。三是像“求”、“尤”、“术”,

变成一撇、而主笔变成了一横;而“友”字则两种写法都有。三是像“求”、“尤”、“术”, 变成一横,右边有短竖或加一点,四如“尹”、“君”、“事”、“秉”、“书”、“画”等,保留了横笔

变成一横,右边有短竖或加一点,四如“尹”、“君”、“事”、“秉”、“书”、“画”等,保留了横笔 的状态,而像“史”、“吏”则简化为乂。

的状态,而像“史”、“吏”则简化为乂。

在甲骨文和西周金文中,很多左右结构的字正反不分,字的“朝向”也没那么重要。但“左”“右”字的区别,“又”字向左还是向右,是唯一的区别。无论是商周甲骨、金文,还是战国文字,都是如此。战国古文中,有的“左”字下面写作“ ”甚至也可以写作“口”,像包山简、郭店简《老子乙本》及天星观简中的“左”,全都写作从“口”的

”甚至也可以写作“口”,像包山简、郭店简《老子乙本》及天星观简中的“左”,全都写作从“口”的 ,这也丝毫没有影响这个字的辨识,就因为大家都主要靠上面“又”、

,这也丝毫没有影响这个字的辨识,就因为大家都主要靠上面“又”、

“ ”的朝向来区别左右字。像这个字,我们往往只能隶定为

”的朝向来区别左右字。像这个字,我们往往只能隶定为 ,借横划起笔的短竖来表明它从

,借横划起笔的短竖来表明它从 的身份。

的身份。

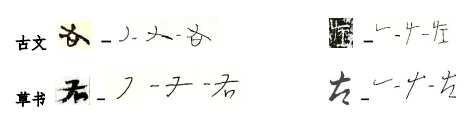

古文、草书中右、左的笔顺

按照隶书、楷书的笔顺,“左”字先写横,再写撇,这是符合我们习惯写法的。而楷书“右”字貌似与“左”的上部相同,然而无论在草书还是行楷书中,却是先写撇,后写横,这是因为古文篆书都是先写弯曲的弧线,后写连接手臂的一笔,如同“又”字的笔顺。左字的横,右字的撇,其实都是古文篆书中首笔的那个弧线,“左”字中篆书的弧线变成了横,而“右”的弧线变成了“撇”,主笔变成了横。“有”字的写法起笔与“右”相同。在秦简到汉碑的隶书字形中,“右”和“有”的撇都保留了 起笔的“短横”,草书来自篆书的字形更明显。在王羲之的行书中,这两个字依然有“又”起笔的笔意,但不那么明显了;在唐人的楷书中,有的还保留了

起笔的“短横”,草书来自篆书的字形更明显。在王羲之的行书中,这两个字依然有“又”起笔的笔意,但不那么明显了;在唐人的楷书中,有的还保留了 起笔的少许笔意,而大部分的魏碑、唐碑中,“右”和“有”的前两笔都与“左”没有区别了。汉简的“左”,其横划依稀可以看到弧线的意味,王羲之《兰亭序》中的作“左”横笔起笔处先有向左下的笔势,还可以可以找到古文及篆隶的影子。但在魏碑、唐碑中大部分的楷书中,“右”和“左”所从的“又”和“

起笔的少许笔意,而大部分的魏碑、唐碑中,“右”和“有”的前两笔都与“左”没有区别了。汉简的“左”,其横划依稀可以看到弧线的意味,王羲之《兰亭序》中的作“左”横笔起笔处先有向左下的笔势,还可以可以找到古文及篆隶的影子。但在魏碑、唐碑中大部分的楷书中,“右”和“左”所从的“又”和“ ”已经没有什么区别了。

”已经没有什么区别了。

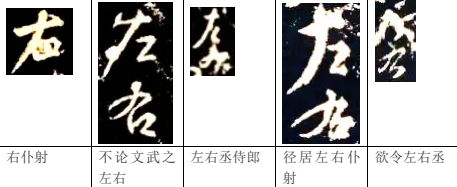

在一次与朋友聊天时,说起这个“右”与“左”草书区别,丁剑兄提起颜真卿《争座位稿》中有“右”是先写横笔的,回来后我查阅了《争座位稿》,其中第一处“谨奉寓书于右仆射定襄郡王郭公阁下”确实如此。我们注意到,《争座位稿》提到仆射有二十处之多,仅此处和第四处“径居左右仆射及三公之上”在仆射前加了左右二字,其他十八处都只言“仆射”而不言左右。第二处“不论文武之左右”第三处“左右丞侍郎自为一行”,第四处“径居左右仆射及三公之上”,第五处“裴仆射误欲令左右丞勾尝尚书”的右字,以上四处的左右二字均与草法不违,仅第一处右字是先写横,后写撇,再仔细看,右字中间还有一竖笔,我们不得不怀疑颜真卿原来是写的“左”,意识到错了,就将左下的工改成了口。因为《争座位稿》只是一个草稿性质的作品,所以有这样的修改也属正常。这个例子从另一个角度说明,在唐人的笔下,左和右的笔法是很清楚,且不容混淆的。

《争座位稿》中的右字

注:1.张栻《南轩集》,《文渊阁四库全书·子部·儒家类·张子全书》

(文/刘绍刚)

作者简介

刘少刚,又署绍刚,中国文化遗产研究院原研究馆员,《出土文献研究》原主编。现为中国艺术研究院篆刻艺术院研究员,山东大学兼职教授、博士生导师,清华大学出土文献研究与保护中心研究员。喜书法篆刻,秦汉文字方面发表过《秦泰山刻石传本二种考》(《第二届全国书法教学论文集》,解放军文艺出版社,2003,修订稿又载《第八届中国书法史论国际研讨会论文集》,文物出版社,2011)、《早期石刻拓本中的几个问题》(《书法丛刊》,2005年第1期)、《秦“书同文”平议》(《一些的一切,一切的一些:李学勤先生90诞辰座谈会纪念文集》,清华大学出版社,2024年)、《大篆新说》(《华学》创刊三十周年纪念专号,2025年)。