写意画能否在学院教学中传承、如何传承,这是我长期思索的问题。吴昌硕和齐白石是目前写意花鸟画最具代表性,也最具影响力和认知度的两大家。无论是课堂教学,还是美展的创作,这两位的影响无处不在。然而两位的成长和个性各不相同,其笔墨范式的形成,也各有因缘。他们笔下的花鸟树石,都是长期学习积累的结果。如果用他们的方法来“写意”,这是不是我们所追求的真正意义上的写意?

“写意”这个概念,应该包括“写”和“意”两方面的内容。“写”包含“表达”“抒发”“表现”等内涵,此外,因为中国很早就有“书画同源”的观念,“写”在中国画中还包含着“书写”的意思,即绘画的书写性旨意。而“意”则应当具备“意味”“心意”“意趣”“意境”等内涵。

刘波《虚雲上人像》220cm×77cm

“写意”概念,应从主观和客观两方面来把握。一个是艺术家对于自然万象的观察、格致和融汇,另外一个就是艺术家主观感受的挖掘、提炼和表达。前人的成法,是我们表达的参照,而不是我们的局限。因此,写意画的传承,应该在传统的基础上,通过自己对客观世界和主观感受的融会贯通,书写出自己的“意”。这一过程需要大勇毅、大胆识和大智慧,绝不是从前人那里习得一鳞半爪即可万事大吉。

前辈的经验,除了他们创造的艺术样式和意境之外,还有他们勇于突破前贤樊篱,推陈出新,我之为我、自有我在的自信和自觉,更有“过尽千帆皆不是”的神圣自尊。这就是王国维所谓人生的三境界,需经历“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路”和“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”的跋涉与钻探,才能收获“蓦然回首,那人却在灯火阑珊处”的快乐。

白石老人毕生追求文人画的境界。他以诗文筑基,学习徐渭、八大、吴昌硕等人的手法,但终究在“写他人之意”。而后他决心衰年变法,决绝写下“即饿死京华,公等勿怜”这样的文字,可以想见,其识见、勇毅非常人可想。

刘波《石鲁先生像》220cm×77cm

“写意”的品评从两方面入手。一方面,是否“写”。另一方面,是否有“意”,以及是否有独立不倚、卓然自立的“意”。我们不妨先来看看什么不是“写意”。

第一,着意用力去模仿前辈大师的样式,无论如何形似,都只是模拟,不是写意。因此,这类作品,都是传移模写的学习过程,非写意本身。

第二,习得前人一二样式,放大或者加强,有过之无不及,情性既不相侔,笔墨亦不相合,不是写意。以此“意”无所出,更无所指,空其所对。

第三,斤斤于形貌之似,而笔墨不畅、情性拘役者,无论其笔墨形式为何,不是写意。“写意”非笔墨样式可穷尽。如果说哪种笔墨程式是写意,那就太形而下了。唐代以前的绘画原作我们已经很难看到了,但地下墓葬给我们保存了太多汉唐之间的绘画原作,我们从中可以领略“盛唐气象”“高古游丝”“左右向背,各相乘除”“笔才一二,象已应焉”等。写意,是一种气息,也是一种状态,更是一种精神。

唐代及以前的壁画,无论场面大小,笔墨多少,都具有写意精神,都是一种不“谨毛失貌”的浑然一体,这从壁画起稿线和定稿线的关系即可了解。起稿线和定稿线往往不重合甚至相距甚远,那就是画工本身胸有成竹,起稿线仅仅是在巨大的画面上大概定个位,笔笔向背、生发而出,这种放笔直取、所向无空阔的状态,正是中国画最可贵的写意精神。因此,以铅笔或者炭笔起稿,反复修改,然后以笔墨依样完成者,亦不是写意。

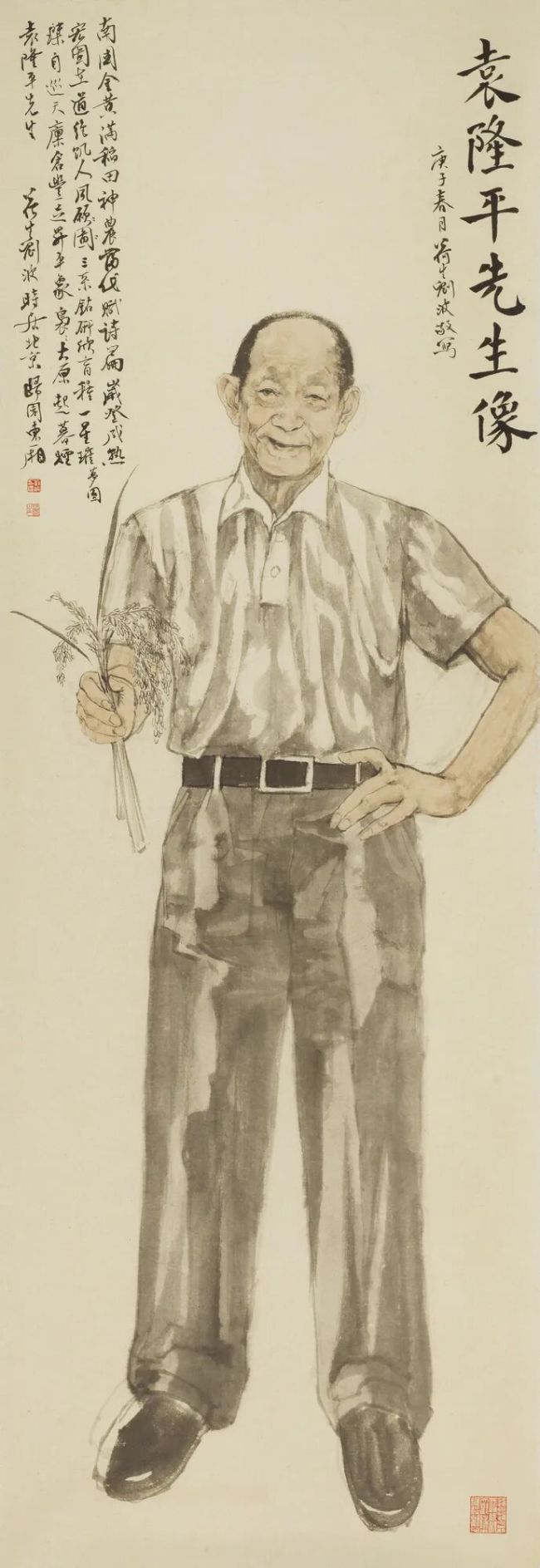

刘波《袁隆平先生像》220cm×77cm

写意精神还体现在传统戏曲里。戏曲的虚拟性,也称为写意性,是中国戏曲艺术的基本特征之一。传统的戏曲舞台,通常只设“一桌二椅”,然而,高度程式化的表演,却能让观众感受到门与马等实物的存在,这才是真正的写意。《三岔口》这个经典剧目颇具写意性。台上一桌一椅,人物着装黑、白两极,没有灯光、布景等舞美辅助,如何在白天演出伸手不见五指的效果,全凭演员的程式化表演。简单的剧情、简朴的环境,以及仅有的两个演员,却能表演得如此凝练又如此丰富、如此紧张又如此轻松、如此短暂又如此持久,正是艺术家不断打磨和提炼的结果。

中国的古诗也是写意的。当读着“飞流直下三千尺”或“白发三千丈”等诗句时,我们不会纠结于现实是否如此,而是感叹诗人手眼之妙及独特的感受。深入研究古诗,对生活具有深切感受的艺术家,才能更好地领会写意画的精神。那种“以少少许胜多多许”“妙悟者不在多言”的美感,不但能带给人持久的审美享受,还能把物质的消耗降到最低。

(文/刘波,博士,一级美术师,中国艺术研究院艺术培训中心主任,博士生导师。来源:写意画研究)