9月21日上午,“诗性的品格·中国南方油画山水名家写生作品展”在宁波纳得美术馆隆重开幕。开幕式的第二个环节是艺术家和诗人对谈,探讨的课题涉及“诗性艺术—中国当代油画发展的新思维”、“中国油画山水精神,是中国精神的重要部分”“南方油画山水研究探索实践的使命担当”等,提升了本次展览的学术深度和价值广度,以下为艺术家和诗人谈话实录。

黄胜(主持人):各位嘉宾,刚才开幕式成功圆满,现在我们进行艺术家诗人对谈“南方油画山水”的“诗性的品格”实践与未来,出席活动的有参加本次开幕式的湖南师大中国南方油画山水画派研究院八位研究员代表,和五位特邀诗人。研究院自成立以来有两点值得肯定,一是成立之初引领性提出并实践的“油画山水”学术追求取得成果,二是前年“大河,不朽的诗歌”无锡展研讨会上张祖英先生倡议的“诗性的艺术”学术主张,已初具学术风貌和影响力。前天,中国油画学会成立30周年艺术展研讨会,把传统的“风景油画”题材分类,换成了“山水草木”,这无疑是油画百年东渐民族觉醒的胜利。“中国山水精神”“诗性精神”的回归,与南派研究院的探索实践和影响有关。下面让我们围绕主题开展对谈。

张祖英:这次“诗性的品格”概念的正式提出具有重要意义。欧洲油画之路600年,中国才100年,掌握技法后我们怎么走?我们的诗意写意山水与西方逻辑不同、文化背景不同,可否走出一条适合中国的路?俄罗斯的绘画就有很强的文学性与叙事性,中国是诗的国度,从诗经开始,东方民族的诗意就源远流长,自古诗画合一,而诗最重要的是情感的表达。因此我们要从说明性绘画向情感表达转化,要从自然景象的‘搬运工’变成东方诗意的表达者,建立起具有文化主体性的艺术表达。

陈和西:诗性艺术与中国山水美学结合在一起确实是一个大课题。我们现在和西方交流的机会越来越多,看到的作品也越来越多,我们应该思考中国艺术尤其是要把中国油画艺术放到全世界视野来看,我们的层次还很低,还是存在一定的差距。中国人很聪明,中国民族很智慧,油画艺术我们经历了近百年历史,发展到今天,我们还没有出现具有展示中国特色的油画艺术。所以,我们任重而道远。

这次展览,我们把中国山水美学与诗性结合起来,从展览效果看,我们的画是展示出来了。虽然,“诗”没有看到,在画面上我们追求了诗意,但诗性的品格如何体现尚不鲜明,至少我们的方向是明确的。如何把诗意与画面深入结合是我们值得深思的话题。比如,我们搞写生活动,前面诗人先进入,有一批诗出来,画家是不是可以通过他们的诗,展现出一个新的带有诗意的画面?然后根据对象进行写生创作,这样会不会更有诗意?以后活动,可以尝试一下。

黄胜:张祖英、陈和西两位名誉院长,把油画百年和中国诗歌该怎么结合讲得很清楚。明清文人画兴起至今,诗书画印“四维一体”成中国绘画独特的审美体系。油画和诗歌结合可用两个词概括,一是“回归”,中国油画回归到中国精神、中国山水精神、中国的哲学精神;二是“觉醒”,民族意识“觉醒的胜利”,大家的群体意识也正往中国哲学、中国美学、中国诗学回归。

田湘(诗人):诗与画在中国结合的是非常紧密的,所以“诗性的品格”就是画中有诗意,“诗中有画,画中有诗”。很多诗歌都是有画面感的,很多画中也有很多的诗意,只是我们怎么去捕捉的问题。所以,这次对谈活动很有学术眼光。诗人和画家融合在一起是一件非常有意义、非常了不起的事情,要感谢画家对我们诗人的信任。其实,诗歌与绘画结合,海子的一首《阿尔的太阳》写的是梵高的向日葵,就很有冲击力,对画家、诗人都有所启发。由此可见,海子的这首诗与梵高的画作有着共同的取向,要用诗歌来理解画的精神,展现出强大的精神生命力。希望今后有更多的机会,能参加画家的活动,也希望画家们也能参加我们的诗歌活动。今年11月南宁国际诗歌周,也希望有更多的艺术家参与进来,让诗歌和绘画邂逅,让两者互鉴融合。

黄胜:很多诗人对画家都非常羡慕,因为可以把诗意变成画意。东晋时候山水诗歌就成为诗歌流派,谢眺、谢灵运成就了中国山水诗歌的开端。无论朝代更迭,诗歌就一直与绘画联系在一起。这就是之所以为什么在画家心目中,诗人令人尊重和仰慕。这种惺惺相惜成就了许多文坛佳话,也成就了中国古典诗歌和中国画。有过去就有未来,“油画山水”的追求也会有新的可能。

王锐:诗性艺术——中国当代油画发展的新思维,这是一个非常深刻且切中要害的问题。将“诗性的艺术”视为中国当代油画发展的新思维,并非简单地回归传统或追求唯美,而是一种文化主体性的觉醒和高级的艺术哲学思考。它为中国油画摆脱西方话语体系的桎梏、构建自身独特的现代表达,提供了一条极具潜力的路径。

中国当代油画长期以来面临两大困境。一是以西方为中心的模仿与追随,从学习苏派到追捧欧美现当代流派,许多创作停留在形式、观念和语言的搬运上,缺乏深厚的文化根基和原创性思想。二是扁平化的“民族化”尝试,一些创作简单地将中国水墨画的笔触、民间艺术的图式(如年画、剪纸)或符号化的中国元素(龙、旗袍、汉字)直接嫁接在油画布上,流于表面,未能触及精神内核。“诗性”思维的提出,正是为了超越这两种困境。它不满足于技术模仿和符号拼贴,而是直指中国文化最核心的审美精神和思维方式。

我们倡导油画山水中的诗性品格,这里的“诗性”远不止于“诗歌的特性”,它是一个更宏大的美学概念,源于中国古典文艺理论,其核心包括:一意境,追求“象外之象,景外之景”,画面不止于描绘客观对象,更要创造一个能引发观者无限遐想和情感共鸣的审美空间。二写意,中国的“写意”不仅是情感的宣泄,更是通过笔触、色彩和构图来“书写”画家对物象的内在理解和生命感悟,追求“气韵生动”。三时空的流动性,中国诗画中的时空是自由且心理化的,如“散点透视”。“诗性”油画可以打破焦点透视的物理限制,将不同时空的意象并置、融合,形成一种叙事性的、音乐般的韵律感。四留白的智慧,“计白当黑”,画面中的“空”不是虚无,而是意蕴生发之处,是邀请观者参与完成的部分。这与西方油画传统中填满画布的充实感形成鲜明对比。

但我们将“诗性”作为新思维也面临挑战,要避免矫饰与空洞,防止“诗性”沦为一种浅薄的唯美主义或矫揉造作的风格主义。真正的诗性背后必须有深刻的文化修养和真诚的生命体验作为支撑。

将“诗性的艺术”作为中国当代油画发展的新思维,是一次从“技”到“道”的升华,是从“追随”到“建构”的转折。它意味着中国油画不再满足于做西方艺术的学生或影子,而是勇敢地回到自身的文化母体中去汲取养分,用油画这一西方媒介,来言说东方的智慧、情感和美学。这不仅是构建中国南方油画山水画派的关键,也是中国艺术对世界当代文化图景所能做出的独特而宝贵的贡献。这条路漫长而艰难,但无疑是最有希望和价值的方向之一。

黄胜:之前也是王锐院长倡议,研究院聘了两名顾问,一位就是《诗刊》主编、著名诗人李少君先生,另一位就是尚辉先生,中国美协理论委员会主任。王锐说研究院要不断实践,还要在理论上有所引领,两位顾问给了我们不少好的建议。因此,研究院的努力无论是通过宏观的引领、通过创作实践,还有诗人助推,我想,这是我们共同的事业。路还刚刚走,还很长。

麦豆(诗人):我与各位老师交流的,一是“诗”这个字,在中国可能就是“天人合一”里面的“一”。但进入现代艺术场域,这个“合”字也非常重要,是谁在“合”呢 ?按照我的理解:现场的这个主体之人也非常重要。一个时代,有什么样的人,就会出什么样的作品。比如我看张祖英老师的这幅画,我觉得他画的不仅是江南水乡的一个建筑,我看到的是一个人的精神,画里的静物就是画家本人——朴素、纯粹、清静、明朗。作者化繁为简,以物喻心。再比如我看陈宜明先生的画时,便感觉到整个画面弥漫着主体性精神,画面的色彩仿佛在流动,从自然之树流淌到人造之墙,整个画面的这种黄色,由浓及淡,给人的感觉就是“整一”与“和谐”,静中有动。所以,我觉得艺术是主观与客观的结合,是借外界客观事物表达主观自我精神的一种形式。主观与客观的结合如果达到这个“一”,我认为就是好的艺术。当然,这是有难度的,因为从外界看,作品呈现为纯形式,或者说形式(符号)本身即是内容。由画及诗,我想到诗人王维。比如“明月松间照,清泉石上流。”客观的自然物恰恰表达出了诗人内心的自在清寂。艺术的陌生(超验)效果也表达了出来:真正的寂静,它有自己的声音。在王维这里,“寂静”不是你嘴里说出来的“寂静”这个词,而是一种感受。当然,要达到这一表达不易,需要作者下很大功夫,据我观察,当下的很多艺术家或诗人还处在为了表达而表达,常常虚构一些符号来表达,还达不到以客观(自然)物表达主观(内心)之真。二是今天谈的“诗性的品格”。我理解的诗性品格就是人自身,或者说是作为精神存在的人。作品即人。我们可以认为早期的山水诗歌写的是自然山水,是一种人所向往的境界;但后期的山水诗歌已经完全是人的精神的写照。比如我看陈世宁老师的画,我看到的就是自然山水中蕴藏的那些精神(精灵),或宁静或灵动,你能真切地感受到郁郁青山、迢迢流水的那种生命力。精神出乎自然,但超乎自然。同样,这种精神其实就是人的一种反思或创造。在我心里,我一直将老庄的境界当成一种审美的境界,这种境界在陶渊明笔下是“采菊东篱下,悠然见南山”、在李白那里是“朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还,两岸袁声啼不住,轻舟已过万重山。”对象作为客体和人作为一种主体,相互依存,两者本是同一自然。再比如罗朗老师画的“局部的悬铃木树干”,画面带有一种强烈的个人哲思,让我想到“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,画家把对外界事物的理解与内在思维的思考融为了一个整体,无内无外。

总之,我觉得诗人与画家对艺术有着共同的美学追求。如果说山水精神代表了东方美学的一种“隐”或“忘我”的气质,西方自笛卡尔以来的主体性精神为一种“显”的“自我”表现,则我们不妨参考油画与现代诗的创造形式,在突出主体性精神的同时,更好地回归传统的天人合一、人与自然融合为一的审美创作。

黄胜:麦豆老师对中西方哲学的研究,还有对儒家思想的研究,包括对佛教的研究很深。通过刚才的发言交流,对艺术家带来了两个信号。第一呢,就是提示我们绘画向中国审美的诗性回归;第二,体现主题的思想性,也要符合中国哲学思想,特别是对老庄哲学,道法自然、天人合一的思考。庄子的“逍遥游”充满了中国智慧,特别是王维为代表的画意诗歌作品给了我们很好的启示。

杨诚:这次展览的特点有三个关键词,就是诗性、品格、油画山水。诗性的作品对于很多画家来说就是“画中有诗,诗中有画”。但是,有很多人写的都是打油诗,我真的觉得很俗气,他们根本就不懂诗性,再不用说诗性的品格了,我以为讲究诗性品格的绘画作品才有意义。诗和画是两个不同语言的表述,绘画是视觉语言表达,诗歌是文学语言表达。有时候画家用生色的文学语言来写打油诗,真是写得很不像话,可以说对诗性的品格理解得很差。反过来也要想一想,诗人们要用视觉语言来看画中有诗,诗中有画的表达,可想而知也有多惨。我们的这次画展研讨是以诗人和画家的对话方式展开的,相互交流学习探讨,必定会对油画山水产生非凡的影响。画家和诗人都是从调性、结构中找到旋律、韵律、音律的,但其根本就是要有诗性有品格。我们此次画展讲究诗性的品格,表达诗性的油画山水。欣赏画展中的油画山水作品,是一种有文化取向的精神享受,是中华民族山水精神与油画本体语言相融合的一场视觉盛宴。如同庄子所说“天地有大美而不言”,我们去描绘大自然的景色,大自然的大美样子就展现在我们眼前。画家用视觉语言去表现,诗人用诗歌的语言来表达,最终的精神追求是一致的,就是中华民族的文化精神。

此次展览主题是诗性的品格和油画山水,让我们画家如何把诗性的品格认知的高度更加提高,所以我们请了全国著名的诗人一起来对话、一起来交流,让我们画家不再停留在写打油诗的层面上,油画山水要回归到既有诗性、又有品格的诗性美学高度上来,甚至提高到哲学的审美高度去表达我们所看到的世间万象。

陈世宁:我赞成刚刚王锐先生提到的“审美高度”,对“审美高度”的认知是我们不能回避的一个现实问题。中国传统画论中尚有“能品、妙品、神品、逸品”之分,而我们今天在纷繁复杂的环境中,是不是存在着对“审美高度”缺乏足够的认知。虽然画是画,诗是诗,画有画的语言,诗有诗的境界,但二者在“审美高度”上则是相通的,所谓诗中有画、画中有诗正印证了其间的联系。

今天我们的展览以“诗性的品格”命题,既有新意也有深意。几代中国的油画家,为了将西方绘画技法与本土文化融汇贯通,一直在寻觅突破的路径,而将与诗性的融合明确提出,这既点到了中国油画风景已经出现的端倪,更成为我们这一代油画实践者奋斗探索的明确坐标。

品格或称格局在绘画中至关重要!与“审美高度”紧密相连,也是我们不能忽视的一个关键因素。总之,“诗性的品格”内涵丰富,且是一个发展中的课题,需要我们不断地去实践、去兑现。

黄胜:杨诚先生、陈世宁先生分别对“诗性的品格”进行深入的诠释。前者认为把绘画艺术作为文化的基因,让艺术作品有了更深的诗性品格、诗性内涵,这也是研究员们努力的方向。后者则更多从审美高度对诗与画的关系作论述,并肯定了研究院“诗性的品格”的学术追求。

张于荣(诗人):“诗性的品格”中国南方油画山水名家写生作品展,是跨界的探索性实践。这一次实际上是南方油画山水的集体亮相,水准都非常高。绘画不是相互叠加,而是相互催化和相互照亮。中国油画有一定天然的属性,油画的美如我们上午展览所看到的空灵和抒情,跟诗歌的意向、画面感有天然的契合,也就是我们油画的情感与诗意的共鸣,在艺术欣赏时的一种多维度的表达。黄胜老师,他的绘画凝练深情,寥寥数笔就能抓住画面的本质灵魂,同时赋予情感的维度,我觉得一个好的诗性气质,实际上是画作的第二生命力。反之亦然,一首诗能够入画,那么我们也就拥有了画的调性。今后我们可以以主题性、互动性来共同策划诗画同向奔赴的活动,进行更多的诗画对话,诗人更早的切入,而不是被动的意译、配诗,让诗意主动进入到画面中去。作为诗人,我也思考在绘画中学到什么?诗歌写作最主要的要素是什么?首先是入景,如诗歌让画面动起来,那么这个入景的问题就解决掉了;第二是入情,把个人的情感注入其中,是否有个人的温度,一切情景即诗境,这很重要;第三严肃的哲思。能不能找到社会痛处,在诗画里能不能产生共情?比如我写一条带鱼,我就是用一个个画面,然后把诗的形象竖立起来,把全诗能够串联起来。如果我们写早年的开鱼,我就用单色素描,把热闹的渔场捕捞加入版画元素,这就跟原形不一样,就是鲜活起来了。所以,我感觉诗画可以相互借用,诗可以入画,画也可影响诗,两者相得益彰。

我再讲一下山水精神如何回归审美。要强调油画的自然属性,避免向油画的社会属性妥协,回到艺术的本质。还有,如何用诗性滋养画面,回到中国山水诗的精神源头来建立油画的精神原乡,建立油画山水的本土路径。油画需要探索中国味道和中国元素,会是大势所趋。所以,建议更多要把中国山水精神融入到笔墨色彩中去,这样才能更像是中国的油画。再有,在研究方面实际上我们需要漫长的建成,就是开宗立派,我认为很重要的是抓住地域文化的特色,能不能承载中国传统文化形成的理论体系。最后,我们如何以包容开放的制度来加强艺术各艺术门类的交流融通和汲取,同时加强国际交流,在油画的世界语境中能够发挥油画山水的特有的生命力,书写中国精神。

黄胜:张于荣先生的“诗画美谈”有两点我觉得很好。第一怎么样用中国诗歌精神的让我们的中国油画回到精神原乡,第二是文艺作品精神情感、审美表达是诗歌和绘画共同课题,决定了艺术的上限。

张祖英:艺术家要掌握绘画的技巧技术研究社会,研究绘画的规律性问题,提高解决问题的能力,所以说要区别什么是画家、什么是艺术家。绘画是新的感悟、新的收获,这和写诗是一样的,就是情感的表达,画画也是对于生活情感的表达,我是主张写生结束后要有几张创作,把写生提炼的东西变成生活的感受,会更加精彩。

姚辉(诗人):今天非常感动,这种感动主要源自两个方面。一方面是,本次展览对“诗性的品格”这一主题的确认与尊重。诗性对于各位艺术家来说已成了一种基本的思维模式和创造方式。我们写诗的人,实际上也一直在思考虑这一课题。由此我想到了诗性和当代性的关系。每一个创作者,不管是艺术还是文学创作者,都要从当代性的要求来提升自己。在我的理解中,诗性是文字、色彩的最本质属性,更是一种艺术思维方式,一种情感认知,一种精神力量,是想象力、创造力的集中体现。我们传统艺术和中国油画、以及西方百年以前的油画艺术之所以能够打动人,我们今天看到了还会怦然心动,主要还是体现在诗性的功能、力量上。人和人之间的创作差异可能体现的正是精神力量的高低,我们要努力接近诗性精神,而不是只着力于单纯的技巧追求。艺术要在对世界的关注中呈现独有想法,要把诗性当作更高层面的表达。第二个方面就是,每一个创作者都在思考自己作品的生命力,思考自己在时代中的位置。前几天看到电子版的参展作品和今天到现场欣赏之后的感觉是不一样的。每位老师画的纳得山庄以及南方的一些山水,看上去好像是相同、相近的题材,但每个人的作品都不一样。体现的是每一个人所具有的当代情感、当代思维、当代笔墨,都是时代审美的“自我”化呈示。从各位艺术家的创作可以看出,只有让自己的色彩、文字契合当代主题,诗与画才能实现真正的契合,诗性与当代性也才有可能互融共进。更主要的是,通过对这些艺术佳作及大量中国优秀艺术精品的品读,我觉得诗性就最重要的当代性,甚至也是最恒久的当代性。

今天我们所看到的是一场中国油画山水名家的写生展,是一种艺术精神与天地万物的油然相契。写生作为非常重要的一种创作手段,影响了一代代艺术家的成长,也形成了一种成熟的艺术创写范式。画家在写生中,非常看重对现场事物的观察,并尽力从现场找到物象以外的东西,也就是某种意义上的“超出”部分,而且,他们也总在关注这种“超出”性感悟所蕴涵的精神力量。对诗人而言,如何向画家学习,努力做到在“及物”及“超乎象外”之间锤炼自己的诗意,这一点显得尤为重要。

罗朗:我觉得把中国绘画提高到精神层面来考虑油画艺术是非常有意义的。我想绘画之所以到一定境界称为艺术,是由艺术创造工程所完成的,主观观察和思维能力决定了精神内涵,诗意的注入无疑提升了作品的精神内涵,优秀的油画作品,必定是建立在技巧之上的精神维度。我一半时间生活在皖赣交界的这片土地上,黄山、庐山等众多名山,给了我油画山水的灵感,李白、陶渊明等山水诗歌又滋润着我山水油画的机理。由此,我深深感受到“诗性山水油画”拥有无限广阔的艺术前景,可以成为与诗性、写意的中国画山水画并行的艺术形式,让中西方绘画艺术在中国同时焕发光彩。

艾子(诗人):我觉得通过一首诗对一幅画的表达可以形成第二次诠释,把情感得以释放,读者欣赏作品能够使一幅画更加的立体,更有多维的角度传递出更深的内涵,所以我觉得绘画是需要诗歌的。今天我们提出了“诗性的品格”“诗性的艺术”,我觉得南方油画山水画派已经在主动的寻找这种诗意的融入。绘画可能很多时候是单纯的写生、再现,就是单纯的对某个物景的描摹、呈现,也不是说单单是色彩的把控,我觉得应该可以让我们看到画家的情感和思考,他的忧伤、他的理想,这些精神的内核应该跟这幅画是融合在一起的。我刚刚看到王锐老师的的一幅油画,我觉得我看着它,我就很想进去坐一坐,包括王锐老师的那个油菜花,就是你特别想走进去坐一会儿、想一想,放空一下。诗性是多角度和多元性的,所以一首诗对一幅画,它不是很具象的东西,它可以是散发性的,可以让你有更多的不确定性去诠释和感动,或者说让你思考。

这次画展画册很精美。每一幅油画作品都由黄胜老师配了诗,诗画互读、互赏能让读者欣赏到油画的精神内涵,它的精气神,让油画作品有了立体的呈现,有是的情调、有哲学的意味,常令人豁然开朗。

包泽伟:本次画展从画家作品、策展、配诗、展陈、画册、线上微展,诗情画意的山水画展让人耳目一新,创意非常棒。

我出生在诗情画意的九江,面对长江、鄱阳湖,背靠庐山,从小受山水诗意熏陶,“日照香炉生紫烟,遥望瀑布挂前川。飞流直下三千尺,疑是银河落九天。”因此,山与水、诗与情就一直贯穿我的油画中。在现实生活里感受生机勃勃,诗意盎然的真情,在油画的色调里挥洒出天人合一的诗韵;寻觅“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中。”在人生况味里品赏着寄情于山水的无限感怀。

回望自己六十余年油画风景、探索油画诗情山水画之路,其画面感觉与感悟过程的景象如:采菊东篱下,悠然见南山。也正是由于这种超然物外的精神境界与心态,才明白了“莫听穿林打叶声,一蓑烟雨任平生。”也才读懂苏轼的“庐山烟雨浙江潮,未到千般恨不消。及至来到无一事,庐山烟雨浙江潮。”画外之音诗性的品格。

张祖英:今天艺术家、诗人围绕“诗性的品格”“油画山水”主题开展对谈非常好,全国还没有这样讨论学术问题的,更不要说话题如此切中时弊,这样跨学科聚焦油画艺术发展的探讨有里程碑意义。我建议尽快整理出来分享。如果弄懂诗性问题解决什么,就可以避免当前油画界最大的流弊,就是类似翻照片一样的描摹,只有主题、技巧,而缺少文化内涵和艺术表现力。因此,我们的对谈非常及时、非常有成果。

黄胜(总结):今天在我们在纳得美术馆进行诗人和艺术家的对谈,大家以严谨的学术态度、真诚的语言表达,坐而论道,圆满完成了一次跨学科、跨领域的交流切磋,碰撞出了火花,让南方山水画派研究院“诗性的品格”“油画山水”学术主张、学术追求,有了更广阔的视野、更深层的理解和更多探索的可能。真诚感谢每一位研究员、诗人的精彩发言,也感谢纳得美术馆提供的保障。

展览现场

纳得美术馆正在展出:

诗性的品格·中国南方油画山水名家写生作品展

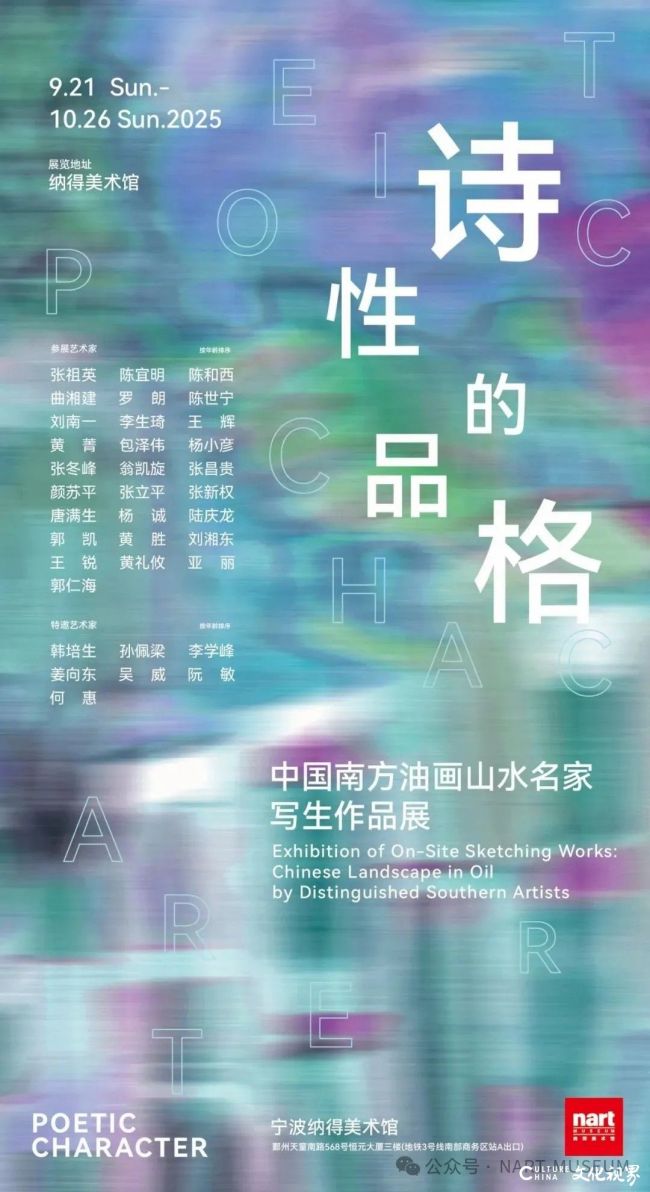

展览时间

2025年9月21日-10月26日

参展艺术家

张祖英、陈宜明、陈和西、曲湘建、罗朗、陈世宁、刘南一、李生琦、王辉、黄菁、包泽伟、杨小彦、张冬峰、翁凯旋、张昌贵、颜苏平、张立平、张新权、唐满生、杨诚、陆庆龙、郭凯、黄胜、刘湘东、王锐、黄礼攸、亚丽、郭仁海

特邀参展艺术家

韩培生、孙佩梁、李学峰、姜向东、吴威、阮敏、何惠

主办单位

中国南方油画山水画派研究院

承办单位

宁波纳得美术馆

展览地点

宁波纳得美术馆

(宁波市鄞州区天童南路568号恒元商务大厦三楼)

(来源:南方油画山水画派)