在中国传统山水画历经千年积淀、体系完备的语境下,创新始终是横亘在当代画家面前的命题。而张建京以其独特的艺术实践,在传统水墨与当代生活的碰撞中开辟出一条新路——他以青绿山水为载体,通过重构时空、融合多元、映射现实,将山水画从“寄情自然”的古典范式,升华为“观照未来”的当代叙事,赋予传统水墨以新的生命力。

时空重构:从“卧游”到“在场”的视觉革命

传统山水画以“可行可望可游可居”为理想,构建的是文人心中超脱尘世的乌托邦。而张建京的创作,则打破了这一封闭的时空结构,将现实场景与未来想象编织进画面,形成多维度的视觉对话。

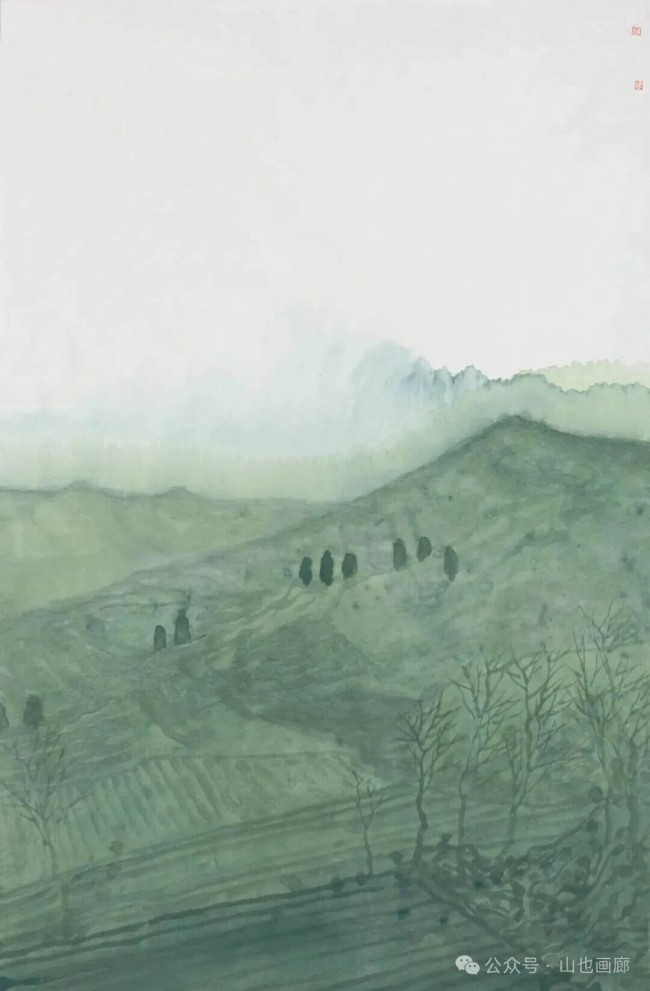

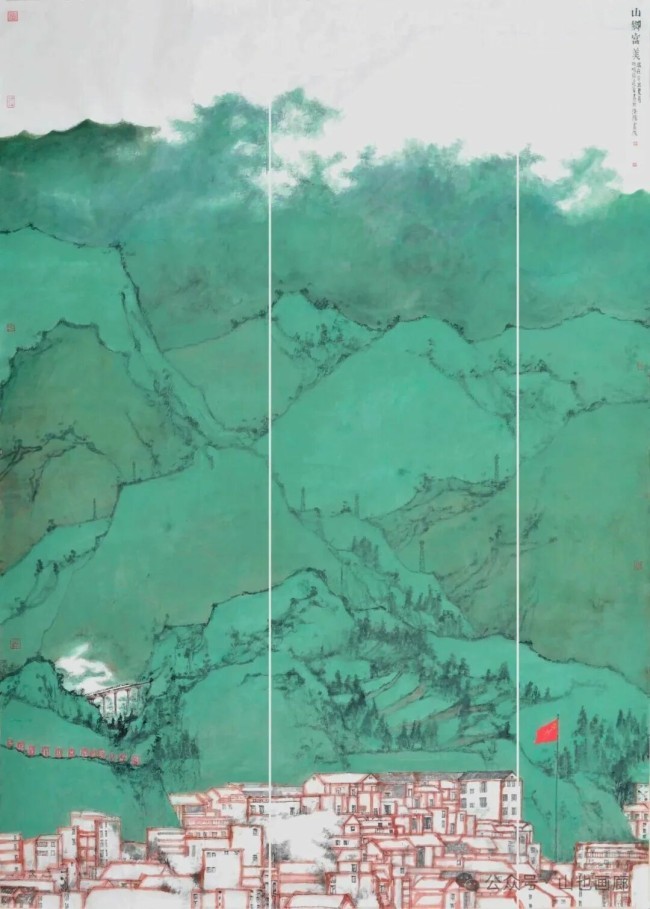

在《湖山仲夏图》中,他以陆浑的自然地貌为底本,却将城市中的高楼、道路、缆车高铁等现代元素嵌入山水之间。画中青绿山峦的温润与玻璃幕墙的冷硬形成强烈对比,传统皴法勾勒的岩石肌理与几何线条切割的建筑轮廓相互碰撞。这种时空的错位并非简单的符号拼贴,而是通过笔墨的虚实处理(如用淡墨晕染雾气模糊建筑与自然的边界)和色彩的冷暖过渡(青绿主调中点缀暖橙色灯光),营造出一种亦真亦幻的“未来考古”现场感——观者既能看到传统山水“澄怀味象”的诗意,又能感受到现代文明对自然的渗透与重构。

媒介融合:从“笔墨”到“跨维”的语言突破

张建京的革新不仅体现在题材与构图上,更深入到媒介与技法的本质层面。将水墨的“平面性”转化为“空间性”,拓展了青绿山水的表现维度。

他的“景深”概念,通过多层宣纸的叠加与透光处理,营造出山水的立体感。画面底层用粗笔勾勒山体轮廓,中层以青绿颜料渲染植被,上层则用薄色覆盖,模拟雾气的流动。仿佛是晨雾中的山林在光影中苏醒。这种“三维水墨”的尝试,打破了传统卷轴画的静态观赏模式,让观者可以通过视角感受画面的变化,将“卧游”转化为“身临其境”的体验。

未来隐喻:从“自然”到“共生”的理念升华

张建京的山水画之所以能引发当代共鸣,关键在于他通过艺术语言传递了对人类未来的深刻思考。在他的作品中,传统山水不再是逃避现实的桃花源,而是成为反思科技与自然关系的镜像。

水墨的当代性在于“破界”与“重建”

张建京的艺术实践证明,传统水墨的当代转型并非简单的形式革新,而是需要从文化基因深处进行重构。他通过时空重构打破古典山水的封闭性,通过媒介融合拓展水墨的表现边界,通过未来隐喻升华作品的思想深度,让青绿山水从“寄情自然”的文人雅趣,升华为“观照人类命运”的当代叙事。

在他的画中,我们看到的不仅是山水的形态,更是一个艺术家对时代的回应——当科技飞速发展、自然不断退缩时,如何通过艺术重建人与自然的对话?张建京的答案是:以传统为根,以当代为枝,让水墨在破界与重建中,生长出属于这个时代的青绿。

(文/郭皓,来源:山也画廊)

画家简介

张建京,中国美术家协会会员、中国书法家协会会员、河南省美术家协会副主席、河南省中国画学会副会长、洛阳市文联兼职副主席、洛阳画院院长、洛阳美术馆馆长、洛阳市美术家协会主席。