摘要:在全球生态危机持续加剧的当下,生态艺术作为极具革新性的文化实践,已突破了过去公共艺术、环保艺术的边界,展现出更深层次的内涵。本文回溯生态艺术从史前自然崇拜到宇宙尺度思考下的演进历程,深入剖析其本质:既是对人类中心主义的持续解构,亦是万物平等生态伦理的重新建构。然而,这一理论在现实推进中,一方面艺术史有自身的逻辑叙事,在不同历史时期产生了对自然和生态的多元表达;另一方面,不可避免地需要面对当代生存需求与生态保护的新思考。在此背景下,中国生态艺术在地实践为“深层生态艺术”的发展提供了独特方案,构建出具有本土特色的“中国式生态公共艺术”范式,丰富了生态艺术的理论图谱。这种范式随着生态艺术在实践与理论互动中不断被重新定义,最终凝练出 “共同体艺术”概念,强调以艺术为纽带和方法,推动人类、非人类与自然协同开展创造性、协商性、参与性行动的新阶段。

关键词:生态艺术;人类中心主义;共同体艺术;深层生态学

一、从公共艺术实践到深层生态哲学

近50年来,面对全球范围内气候灾难、温室效应、污染危机等日益严峻的生态挑战,人类深刻意识到自然环境保护的紧迫性与重要性,艺术家也不例外。在此背景下,艺术家敏锐聚焦环保主题,多以工业废弃物、自然材料等具有生态意义的媒介为载体进行创作,试图呈现人、环境、自然与世界之间的互依关系。例如,英国艺术家安迪·高兹华斯的装置作品《劈开的橡树》(图1),巧妙运用落叶、枯木、树叶、石块等自然物质,在森林、草原、海滩、溪流等自然场域进行创作,其作品形态往往很短暂,会随着天气变化与季节更迭而消逝;理查德·朗的《白日梦线》(图2),通过在荒野中反复行走,足迹会勾勒出笔直或蜿蜒的曲线,仿佛自然中的一条小径,从而实现艺术与自然的深度对话;成都活水公园的雕塑作品,也以艺术化形态诠释“人工湿地净水系统”,并融合“模拟自然森林群落”与环保教育馆等功能空间,在生态实践中实现公众参与;王久良的摄影作品《垃圾围城》(图3),则通过纪实影像揭露北京周边垃圾填埋场形成的“城市代谢伤疤”,从而引发社会对生态现状的深刻反思,让很多普通人意识到了所处环境的现状。

图1安迪·高兹华斯,《劈开的橡树》,2023年。

图2理查德·朗,《白日梦线》,2020年。

图3王久良,《垃圾围城》,2008—2011年。

可以看出,以上多数的生态艺术创作主要将自身范畴限定于“环保主题”艺术,倾向于被理解为“运用自然材料”或“为环境保护发声”的艺术实践。然而,随着现代生态学理论的深入发展,学界逐渐揭示:生态危机的深层根源并非单纯的技术缺陷,而是根植于“人类中心主义”的底层逻辑。对此,深层生态学奠基人阿恩·奈斯(Arne Naess)曾指出,以改良主义环保运动为代表的“浅层生态学”,其核心诉求本质上仍囿于人类自身利益的实现——它只是将自然视为服务于人类的资源库,实则是人类中心主义的一种变体。

正因如此,旨在超越环保主义局限的深层生态学理念应运而生,并日益成为共识。深层生态学的关键突破在于摒弃了人类本位的狭隘视角,转而从更宏大的生态整体性出发,关注包括人类在内的整个生命共同体,这一转向促使艺术家通过创作重新审视生态艺术的本质,也推动生态艺术实践从表层、单一、符号化的环保主题表达,向深层生态哲学思考与整体性生态关怀转型。

二、历史谱系与范式演进:生态艺术的五重认知维度

用现代生态学和生态美学的观点来待生态艺术,我们会发现,生态艺术反对以“人”为主角的展演,也反对以“景观”为诉求的感知审美化,生态艺术不再与现实分离,而是成为生活世界和自然世界的组成部分。生态艺术的本质特征不在于表现题材或使用材料,而在于是否实现了对“人类中心主义”的超越。

回顾生态艺术的发展历程,其实质映射着人与自然权力关系的动态重构。这种演进不仅是艺术形态的更迭,更是生态伦理从蒙昧到自觉的进阶。

(一)史前自然艺术:万物有灵的崇拜表达

在人类史前社会阶段,法国拉斯科洞窟中先民常以天然赭石、木炭为颜料,在幽暗岩壁上绘制出栩栩如生的野牛、野马与驯鹿群像,岩壁成为人与超自然力量沟通的神圣场域,寄托着对自然馈赠的感恩与对生存繁衍的祈愿;又或者如英国索尔兹伯里荒原矗立的巨石阵(图4),数十块重达数十吨的砂岩巨石精准排列,其轴线与太阳公转轨迹严丝合缝,在夏至日清晨,阳光会沿石阵中央通道直射至最内侧的祭坛石。这种对天文历法的精妙运用,既彰显了先民对宇宙秩序的敬畏,也暗含着通过仪式强化社群凝聚力的权力象征;秘鲁纳斯卡平原绵延数公里的蜂鸟地画(图5),宏大的尺度与神秘的图案共同构筑了先民对自然力量的臣服与崇拜。这类“前艺术”实践虽具有生态性表征,体现了早期人类与环境的紧密联系,却与现代意义上的生态艺术存在本质分野:彼时人类深陷“万物有灵”的混沌认知中,这些作品更多是人类通过仪式性、宗教性的创作表达对自然的敬畏与臣服,承载着原始的自然崇拜、生命崇拜和权力崇拜,与后世建立在自我意识觉醒基础上的艺术创作有着本质区别。

图4《巨石阵》,英国,公元前2300年。

图5《纳斯卡巨画》,秘鲁,公元前400年。

(二)古典自然艺术:人化自然的审美建构

随着社会的发展、科技的进步、人文主义的兴起,艺术对自然的描绘逐渐摆脱了纯粹的神性膜拜,转而进入一个试图理解和把握自然的新阶段——古典自然艺术时期。此时东西方艺术家在人文主义思想影响下尽力表现笔下的自然图景,看似是对自然的礼赞,实则是人类主体性扩张的美学宣言。从阿尔布雷希特·丢勒逼真绘制的《野兔》,到韩滉《五牛图》中用“曲尽其态”的简洁线条勾勒的五牛群像;从柯罗《枫丹白露森林》中以银灰色调渲染的诗性风景,到黄公望《富春山居图》构建的“天人合一”文人理想,这些创作延续着主体与客体的二元对立思维。艺术家作为主体,对自然客体进行观察、再现和审美加工,自然在此过程中被对象化、审美化。这些画中的“自然”景观与动植物,皆建立在人类中心的感知框架之下,本质是人类审美意识对自然的投射。从这一角度出发,史前自然艺术或者古典艺术中所表现的风景画、动物画都称不上现代意义的生态艺术,那么,现代意义的生态艺术到底是什么?这一疑问伴随着工业革命时代的到来逐渐有了新的答案。工业革命带来的生态危机,不仅动摇了人类征服自然的盲目自信,也迫使艺术家重新审视自身与自然的关系,开始催生了具有现代自觉意识的生态艺术实践。

(三)现代生态艺术:共同体的觉醒与生态修复实践

工业革命之后,一系列生态危机和生态灾难让人类认识到了环境保护的重要性,迫使艺术直面人类生存的脆弱一面。在生存焦虑的倒逼下,人与人类赖以生存的自然变得同等重要,“环境生态艺术”由此应运而生,艺术成为生态危机的警报系统与反思媒介。此时,生态艺术不再满足于对自然的再现或审美体验,而是通过跨学科协作与在地实践,使创作过程本身成为生态修复的有机环节。

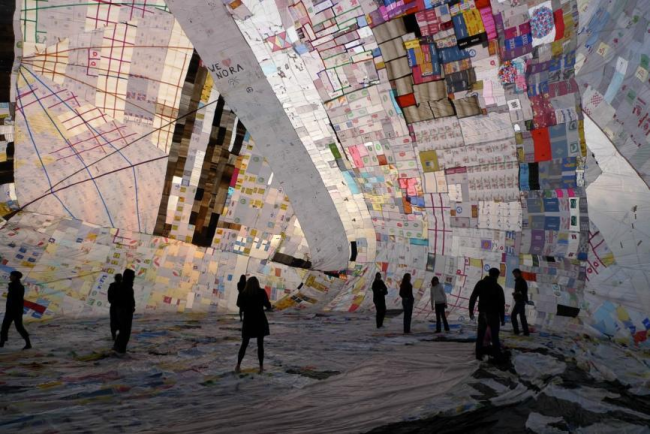

其中,我们熟悉的博伊斯的《7000棵橡树》(图6)被认为是在环境保护背景下一次杰出的先锋性实践。艺术家以挑战艺术体制的姿态,在城市空间中栽种7000棵橡树。这一行为不仅以激进的艺术态度,传递出突破美术馆边界的创作理念,更正如他在宣言中所强调的,“我坚信种植这些橡树的价值,远不止于生物层面的物质与生态意义。它真正的力量在于唤醒人们的生态意识,这种呼唤将以持续生长的姿态存在,年复一年,永不停止——因为栽种本就是一项永无止境的行动”,鲜明昭示了人与自然的共生本质。牛顿·哈里森与海伦·梅耶·哈里森夫妇40年间与多领域专家协同合作,发起跨领域对话,其作品《温室英国》(图7)以多媒体装置艺术回应全球变暖问题,不仅探索生物多样性保护与社区发展的解决方案,还通过艺术叙事引发公众讨论,赋予生态议题以视觉与叙述形式。阿根廷艺术家托马斯·萨拉切诺(Tomás Saraceno)自2007年持续进行的《太阳能航天博物馆》(Museo Aero Solar)项目超越了传统的环境介入模式,构建了一个全球性的参与式网络,这一生态实践行动邀请公众共同收集日常废弃的塑料袋,然后进行清洗、裁剪、拼接,最终塑造出形态各异的巨型充气式“太阳能飞船”(图8),将艺术现场变为清洁能源的体验场域。这些被社会丢弃的塑料废弃物在每一次公众参与的拼装过程中,不仅实现了废弃物的在地再生,更重要的是,这种跨越地域的集体拼装行动本质上是在集体协作中践行一种生态人文关怀,编织一个关于可持续化未来的共享图景。

图6博伊斯,《7000棵橡树》,1982年。

图7哈里森夫妇,《温室英国》,2006年9月。

图8托马斯·萨拉切诺,《太阳能航天博物馆》现场。

为了追求作为全球性“环境运动”(Environmental Movements)一部分的“生态艺术”,在很多情形下,生态艺术家们往往不满足于对具体环境问题的展示,以及特定生态观念的表达,而愿以更激进的态度和独特的方式介入当下的现实生活环境,以求特定环境问题的尽快改善,以及全社会价值观念和生活方式的切实改观。[1]这些艺术实践标志着生态艺术完成了从“关于生态的艺术”到“作为生态的艺术”的实践转变,使艺术过程本身成为生态系统自我修复的组成部分,实现了艺术角色的多元探索。

(四)万物生态艺术:深层平等的实践转向

生态艺术的不断发展,开启了“深层生态主义”。在深层生态艺术中,艺术家意识到,人类不过是万物之间具有千丝万缕相互联系中的一环,自然界与我们自身具有同等权利。一种好的环境艺术或生态艺术既非强力介入自然,也非完全放任自然,而是让自然与艺术进行相互诱导和激发,最终达成高级和谐。[2]这时,人再次回到自然之中,成为其中密不可分的一部分,但和史前艺术截然不同,此时的人具有高度的主动意识,艺术开始以协商、参与的方式介入人类创作新范式。

巴西艺术家内莱·阿泽维多的《最小纪念碑》作品(图9)由数千个冰制雕像组成,这些雕塑是高约20厘米的小型男女人像。这些雕像被带到城市的中心广场,并在行人协助下一同摆放,然后任其融化。这是一个非常典型的以协同、参与、共创为艺术的理念,呈现人、城市和自然关系的艺术行动。正如艺术家所言:“生态问题归根结底是一个伦理问题——我们是共同体:土地、水、火、动物、植物与人类,我们应该互相学习,在不将生命等级化的前提下共同生活。”通过数千座冰雕在城市广场的集体消融,构建了一个关于生命脆弱性的临时剧场。作品中“融化人类”的视觉隐喻恰恰能够直指我们经常对气候行动的迟滞和不作为,也以视觉方式呈现了人类与非人类生命体休戚与共的生存现实。

图9内莱·阿泽维多,《最小纪念碑》,2005年。

西班牙兰萨罗特岛海底的《大西洋博物馆》(图10)更是将艺术创作交付给了海洋生态系统。这座位于海底14米深处的雕塑公园,包含300多个雕塑,随着时间推移,这些人类的作品最终成为海洋生物的栖息地。恰如艺术家杰森·德凯雷斯·泰勒(Jason Decaires Taylor)所表示的,“这些雕塑,不是为了纪念已经逝去的生命,而是为了唤醒人们对于整个地球的理解和责任。”这种“去人类中心”的创作实践,彻底颠覆了传统艺术的人类中心视角,将艺术品的评价标准从审美价值转向生态价值,艺术创作过程延伸为生态系统的自然演化过程。

图10杰森·德凯雷斯·泰勒,《大西洋博物馆》,西班牙兰萨罗特岛海底。

(五)星球生态艺术:宇宙尺度下的存在性思考

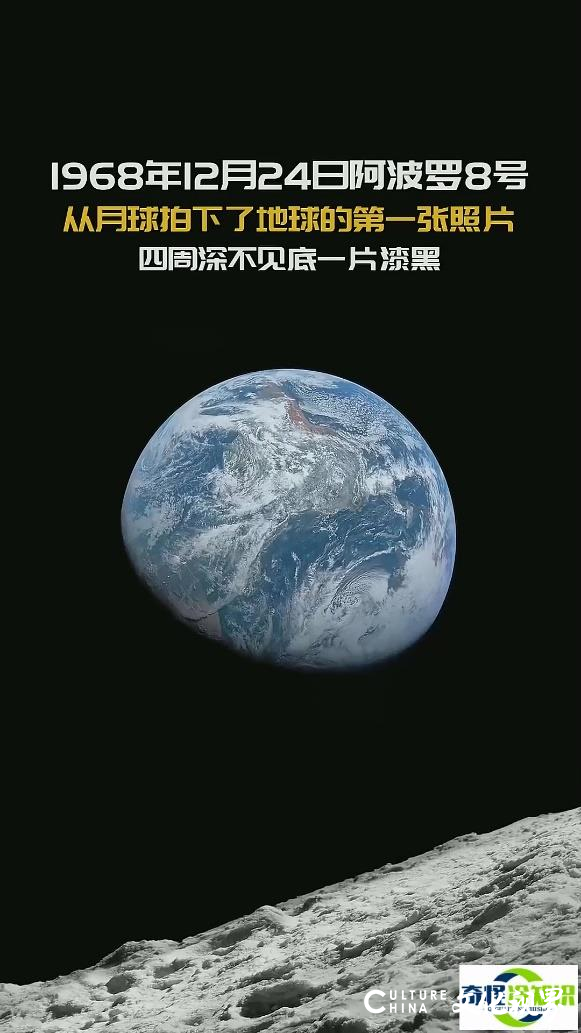

1968年阿波罗8号从月球轨道拍摄的地球照片(图11),首次以全景视角呈现了我们赖以生存的星球。而1990年旅行者1号从64亿千米外传回的“暗淡蓝点”(图12),不仅是人类摄影史上的标志性瞬间,更是重塑人类自我认知的事件——当镜头穿透浩瀚宇宙,将地球定格为悬浮于黑暗中的蓝色微粒,这种视觉冲击彻底颠覆了人类中心主义的认知范式——在宇宙的巨大尺度下,地球作为一个整体的意义已然超越了人类个体价值。地球不再是人类生存的宏大背景,而是宇宙中脆弱且孤独的唯一生命载体。这种“宇宙自觉”打破了生态问题的地域化、人本位的思维框架,促使人类开始从行星尺度审视生命共同体的存续命题。

图11-1968年阿波罗8号从月球轨道拍摄的地球照片。

图12-1990年旅行者1号从64亿千米外传回的“暗淡蓝点”。

“人类世”(Anthropocene)概念的提出更是为这种宇宙尺度的生态艺术思考提供了关键的科学与哲学语境。“人类世”(作为一个地质年代概念,尽管尚未被国际地层委员会正式采纳,但敏感的人文研究者却已将其视为无可争辩的事实,并迅速地运用于研究与写作之中)认为,人类不再是生态系统中的普通一员,而是成为一种行星尺度地质力量,其影响深度触及地质时间尺度。自工业革命以来,尤其是20世纪中叶“大加速”时期起,人类活动已成为影响地球系统(包括地质、大气、海洋和生物圈)的主导力量,由此带来了全球气候变化、生物多样性急剧丧失、海洋酸化、大规模土地改造,以及塑料、混凝土、放射性核素等“技术化石”在地层中的沉积,其影响足以在地层记录中留下永久性、全球性的印记。由此,“人类世”提出一个关乎文明存续的根本性问题:在有限的地球系统边界内,当前人类文明的运作模式是否具有可持续性?地球的承载能力能否支撑这种模式无限扩张?

在此背景下,星球生态艺术应运而生。其创作不仅回应“暗淡蓝点”所象征的宇宙视角下的地球孤独感,更深度介入“人类世”的核心困境:如何理解、表现并反思人类作为地质力量的角色?它超越了传统环保艺术的“修复”或“警示”模式,转而探索在人类世这一新的行星状态下,艺术如何重构我们对人类与地球系统关系的认知。

关于星球生态艺术的作品也开始出现。比如,通过数字影像模拟人类消失后的地球景观,展现城市废墟如何被植被侵蚀、基础设施如何被自然力量改造;设想其他非人类动物成为世界的主宰之后人类的命运;从地质时间和宇宙尺度出发,通过对恐龙灭绝这样史前事件的想象,来表达对宇宙未知未来的焦虑隐忧。加拿大摄影师爱德华·伯汀斯基(Edward Burtynsky)的“人类世”项目(图13),以其标志性的宏大视角捕捉全球范围内由采矿、城市化、工业化、废弃物处理等塑造的“人类世地貌”,将人类活动对地球表面的深刻改造呈现为一种新的地质景观,迫使观众直面人类作为地质代理人的巨大规模和深远后果。《猩球崛起》系列电影(图14)则通过虚构叙事,提供了另一种震撼的星球生态艺术图景,它以猿类作为新兴智慧主体取代人类成为地球主宰的设定,视觉化地呈现出“后人类世”星球可能的社会形态,以及人类中心主义崩塌后地球生命秩序的重构可能性,这不仅是对“非人主体主宰世界”命题的具象化演绎,更深刻揭示了人类文明在星球尺度上的脆弱性。这种创作转向不仅反映了艺术主题的扩展,更体现了人类生态意识的深化过程,彻底消解了人类在生态叙事中的绝对主体地位,更多以宇宙尺度和地质时间的维度审视地球命运,将生态思考升维至行星文明层面的生存命题。

图13爱德华·伯汀斯基,《燃油船#4》,尼日利亚尼日尔三角洲,2016年。

图14《猩球崛起》电影。

综上所述,纵观生态艺术的发展,其演变轨迹与人类认知高度同构。生态艺术实践并非一个流派或运动,而是一个范式变迁,其关键是将认知尺度从人与社会推至万物与地球。[3]在万物有灵论主导的史前时期,人类通过岩洞壁画、巨石阵等原始艺术形式,表达对自然的虔诚膜拜,此时的人与自然关系呈现出自然的伟大和神秘,而人是渺小的;古典自然艺术时期,随着人类主体性的觉醒,自然被转化为人文精神的审美载体,“人化自然”的创作范式确立了人类对自然的视觉感知;在意识到环境保护是人类发展生存的前提后,工业革命后的环境生态艺术,通过艺术实践介入生态修复,强调人与自然的命运共同体属性;深层生态主义驱动下的万物生态艺术,打破物种间的差异壁垒,提出人与自然、万物,应该是平等的存在,人再次主动地成为自然万物的一部分;当下,站在更为广阔的宇宙观中,生态艺术有了更新的视野。

三、深层生态艺术的本土实践

在深层生态艺术的实践与理论建构中,人类中心主义与万物平等之间的哲学张力构成了核心议题。笛卡尔“我思故我在”的主体性范式奠定了现代性的认知基础,而当生态艺术试图超越这一范式时,一个根本性问题随之浮现:人类若放弃认知主体的特权地位,是否意味着存在论层面的自我消解?这一质疑直指深层生态学的哲学根基——非人类中心主义如何在现实中调和人与自然的关系?

这一哲学困境在现实伦理层面引发了广泛讨论。举一个例子,欧洲海岸的动物保护者奋力将搁浅鲸鱼推回深海,而索马里饥民则分割鲸尸维系生存——前者推行万物平等的生态理念,后者践行生命优先的人道主义。这深刻揭示了生态正义的复杂性:在生存权与生态权的根本性冲突中,深层生态学在实践操作层面的局限性,也促使我们重新思考“人类命运共同体”的边界、尺度、可行性问题。

西方生态艺术的实践本质深植于对其自身现代性危机的反思,其矛头直指启蒙运动以来确立的“人类中心主义”及其对自然的绝对主宰逻辑。与西方生态艺术不同,中国当代生态艺术的兴起(约20世纪90年代中期)恰逢改革开放后经济高速增长期。伴随着经济的迅猛发展,工业化、城市化进程加速,环境污染、生态破坏问题日益凸显。这一时期,艺术家敏锐地捕捉到经济发展带来的环境代价和社会阵痛,作品多以摄影、纪录片、行为艺术等媒介,通过直接揭露环境问题引发公众反思,具有鲜明的社会介入性和问题导向性。

2000年以后,城市化浪潮席卷全国,大型工程、土地开发、资源争夺加剧了人与环境、个体与宏大叙事的冲突。同时,全球化影响深入,生态问题呈现跨国性特征。生态艺术创作更关注具体事件、特定地域和个体在剧烈环境变迁中的生存状态与情感体验,呈现出强烈的在地性与个体叙事性。例如在《三峡好人》(2006)(图15)中,贾樟柯将个体命运嵌入三峡移民的宏大历史叙事。影片借由山、城、水、记忆、日常生活、土地、根、树等一系列丰富意象,生动呈现出历史中的三峡、本地居民的县城生活与重大国家决策及社会变迁之间的挣扎和坚守,从而构建中国独特的生态故事与国家叙事之间的张力关系。陆川2004年拍摄的《可可西里》(图16),守卫与盗猎,雪山与荒原,信仰与贪婪,这些极具张力的视觉意象,共同构筑了可可西里严酷的生态图景,以此强烈控诉了全球资本对当地生态系统的暴力性掠夺。这种聚焦于个体在剧烈发展洪流中的处境与抗争,构成了中国早期生态艺术区别于西方反人类中心主义哲学批判的显著特征。

图15贾樟柯,《三峡好人》,2006年。

图16陆川,《可可西里》,2004年。

2010年以后,随着2012年党的十八大将“生态文明建设”纳入“五位一体”总体布局,确立“绿色发展、人与自然和谐共生”的国家战略导向。此后,“构建人类命运共同体”理念进一步将生态维度纳入全球治理视野,强调全人类的共同责任与未来。这一系列顶层设计提升了社会各层面的生态保护意识,也为生态艺术实践注入了系统性思考的新动能。生态艺术的实践路径呈现出双向拓展的特征。一方面,紧密呼应国家生态文明战略,聚焦艺术在生态修复、社区营造、环境教育等领域的功能性价值,使艺术成为连接政策落地与公众参与的纽带;另一方面,在“人类命运共同体”理念启发下,更多作品尝试超越单一问题批判,创作重心从单一环境问题的批判转向多元关系的建构——探索人类与非人类、本土与全球、传统智慧与现代科技的共生关系和协同行动。这种转型使得生态艺术的形式突破静态呈现,更强调过程性参与、跨领域合作与长效性影响,成为推动生态伦理落地的实践性社会力量。

例如四川美术学院“愈园计划”(2021)(图17)将废弃地转化为生产性社区花园,将建筑垃圾堆放地转化为社区食物花园,以生态食物生产、园艺与垃圾转化疗愈人群,传递兼具生态、社会、艺术与教育维度的和谐愿景。愈园项目以具有普遍性的生态主题与生态危机作为联结教育与现实的契机,来重启教育对于价值、问题与伦理的探讨。[4]

图17靳立鹏,《“愈园计划”——川美生态艺术行动》,2021年。

“山水宣言”生态影像展也是近些年中国美术学院发起的一个长期创作的生态艺术计划。在当代的文化语境中,“山水”既代表着一种中国独特的美学观念,也是一种对分裂的世界观进行重新整合的“宇宙技术”[5]。“山水宣言”生态影像展持续邀请国内外艺术家围绕“山水”开展影像创作(图18),不仅以当代媒介重新演绎“山水”经验,将这一东方核心自然观及其背后中国传统的生存之道推向全球视野,还深入探讨气候变化、物种保护、水资源危机、传统生态智慧等议题,在全球语境下回应“生态文明”和“人类命运共同体”,推动跨文化的生态对话与合作。

图18高世强,《山水:一份宣言》,2017年。

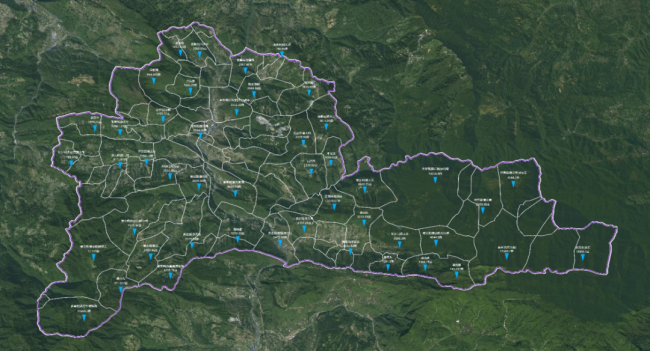

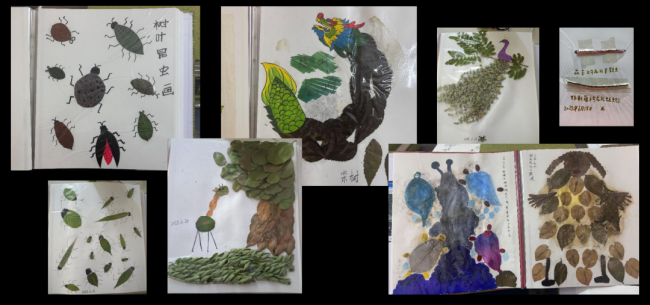

2025年在羊磴开展的《羊磴艺术护林员计划》(2025)(图19),也为新型生态艺术的发展提供了一个开放式的案例:面对94位负责管护7万多亩森林、文化水平较低的护林员,艺术家们专门为其中一部分人开设了绘画课,鼓励他们采集巡山路上有趣的植物做成标本,同时展开想象力去描绘故事和经历,以拼贴、绘画和文字结合的方式,去记录自己护林过程中的所见所闻所感,使原本功能化的日志变成有趣的艺术作品(图20)。这些作品既实用又富有美感,更重要的是,它们深深扎根于这片土地和护林员的真实生活,展现出生态艺术蓬勃的生命力。它以鲜活的在地经验证明,中国生态艺术的生命力源于“乡土智慧与自然经验的活态传承”,而非对西方生态理论的简单移植。通过发掘乡土智慧、激活基层生态守护者的主体性表达,这不仅为解决深层生态学面临的现实伦理困境提供了富有启示的本土方案,也构建了独具地域特色的“中国式生态公共艺术”实践,生动诠释了生态艺术作为一个持续“命名与再命名”的动态过程,促使我们重新审视生态艺术在当代语境下的本质内涵与未来可能。

图19《羊磴艺术护林员计划》,2025年。

图20护林员将植物标本通过拼贴的形式,与绘画和文字综合创作而成的艺术作品。

结语

从生态艺术的发展历程看,它始终处于“命名与再命名”的动态过程。文化传统、地域特征、社会发展阶段与政治、经济、科技结构等多元因素,共同形成了不同历史时期生态艺术面貌。目前对于“生态艺术学”,我们既可以把它看成一种“研究领域”,也可以把它看作是一种学科的“创新发展”[6]。

如果说我们正在努力建设的生态文明是继农耕文明和工业文明之后的又一新型文明形态,是对工业文明的全面反思和超越,那么“生态艺术”所助力和影响的就不只是一场“艺术革命”,而属于从物质生产、社会结构到生活方式和价值观念的全方位革命,是一种文明更替。[7]尤为关键的是,面对工业文明遗留下来的生态困境以及技术发展所加剧的人类存在价值迷失,生态艺术以其独特的方式要求我们彻底重新定位人类在自然乃至整个生命网络中的坐标与角色。基于这一背景,我们所探讨的“生态艺术”,更多是去人类中心主义的艺术,是改变“艺术家”单一主体性的艺术,其本质应该是“共同体艺术”——它以艺术为方法论,构建起人类、非人类、自然的协作网络,通过多元主体的共同实践,呈现一种全新的、万物依存共生的存在图景,建立一个基于生态整体性、强调相互责任与伦理关怀的生态伦理共同体。

(文/焦兴涛,来源:《当代美术家》)

注释

[1]薛富兴:《生态艺术的条件、意义与边界》,《贵州大学学报(社会科学版)》2025年第2期,第116—124页。

[2]彭锋:《艺术与生态文明》,《美术》2024年第8期,第6—13页。

[3]郑波:《善良人类世之生态艺术实践》,《新美术》2018年第6期,第5—8页。

[4]靳立鹏:《“愈园计划”——川美生态艺术行动》,《当代美术家》2021年第2期,第24—29页。

[5]中国美术学院媒体城市研发中心:《开启世界想象|山水宣言》,2021年,https://mcrdc.caa.edu.cn/xskyhd/202112/46854.html。

[6]赵奎英:《生态艺术学的概念、对象与谱系》,《南京社会科学》2024年第8期,第111—120页。

[7]薛富兴:《生态艺术的条件、意义与边界》,《贵州大学学报(社会科学版)》2025年第2期,第116—124页。

作者简介

焦兴涛,1970年出生于四川成都市,1996年毕业于四川美术学院并获硕士学位。现为全国政协委员,四川美术学院院长、二级教授,中国美术家协会理事,中国雕塑学会副会长,中宣部文化名家暨“四个一批”人才,重庆美术家协会副主席,重庆市雕塑学会会长,“明天雕塑奖”策划发起人,“羊磴艺术合作社”项目发起人。焦兴涛的作品参加了众多国际国内的重要展览,先后在北京白盒子艺术馆、香港艺术中心、伦敦Opera Gallery、荷兰Canvas Inernatioal Art、英国巴斯东亚艺术博物馆、台北当代艺术馆、台北采泥艺术中心举办个展。雕塑作品为中国美术馆、上海龙美术馆、湖北美术馆、澳大利亚白兔美术馆、重庆当代美术馆、余德耀美术馆等机构收藏。著作有《重庆雕塑70年》《雕塑边缘》《郭乾德文存》《新具象雕塑》《行—四川美术学院雕塑系系史》《脉—四川美术学院雕塑系教师论文集》等。

获奖:

2019年获第十三届全国美术作品展览金奖

2014年获第十二届全国美术作品展览铜奖

2014年获中国雕塑学会公共艺术奖

2013年获全国城市雕塑评选优秀奖

2009年获重庆市首届青年双年展优秀奖

2002年获北京国际城市雕塑邀请展提名奖

1999年获第九届全国美术作品展览铜奖