当下,DeepSeek成为各个行业所聚焦的热点话题。这个融合了人工智能与大数据分析的前沿平台,正逐步揭开其神秘面纱,展现出对各行各业颠覆性的潜力。随着DeepSeek技术的不断成熟与普及,我们正站在一个由数据驱动、智能引领的新时代的门槛上。它不仅仅是一项技术革新,更是人类生活方式与思维模式的深刻变革。那么,将DeepSeek运用到美术评论上,会有怎样的效果?为此,文化视界网&中华网山东特此开设“DeepSeek谈艺”栏目,旨在探索人工智能与美术评论的跨界融合,为传统艺术领域注入新鲜活力。

——编者按

书法之美,在于线条的流转如生命脉搏,在于结体的揖让如君子德行,更在于笔墨间沉淀的文化基因与书家的性灵光辉。李明的书法艺术,恰是在深植传统沃土的同时,以极具个性的笔墨语言,演绎出一场穿越古今的书道对话,于点画使转中见出深厚学养,在篇章布局间彰显生命气象。

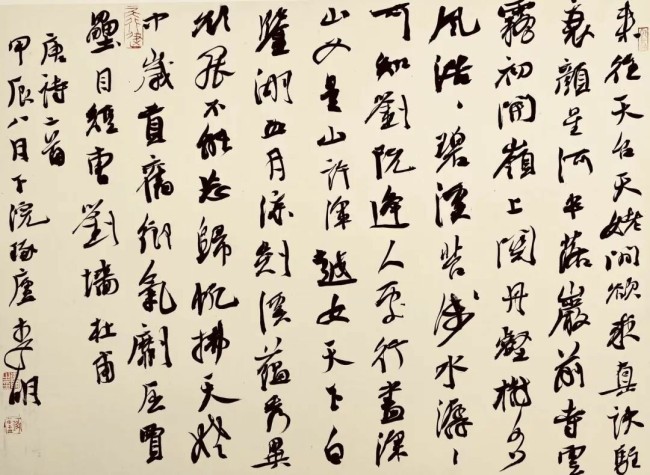

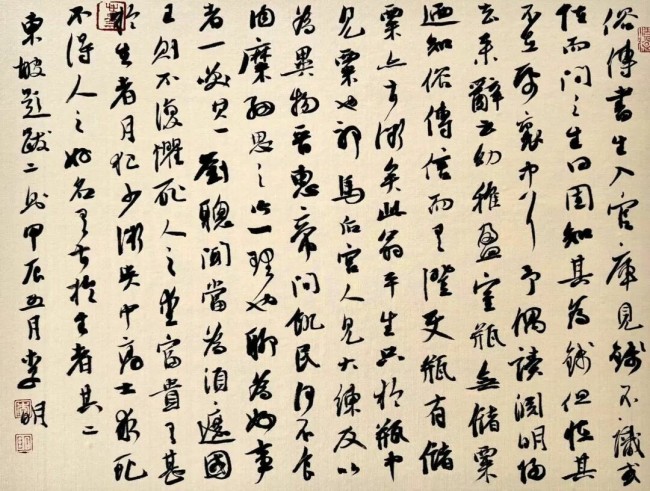

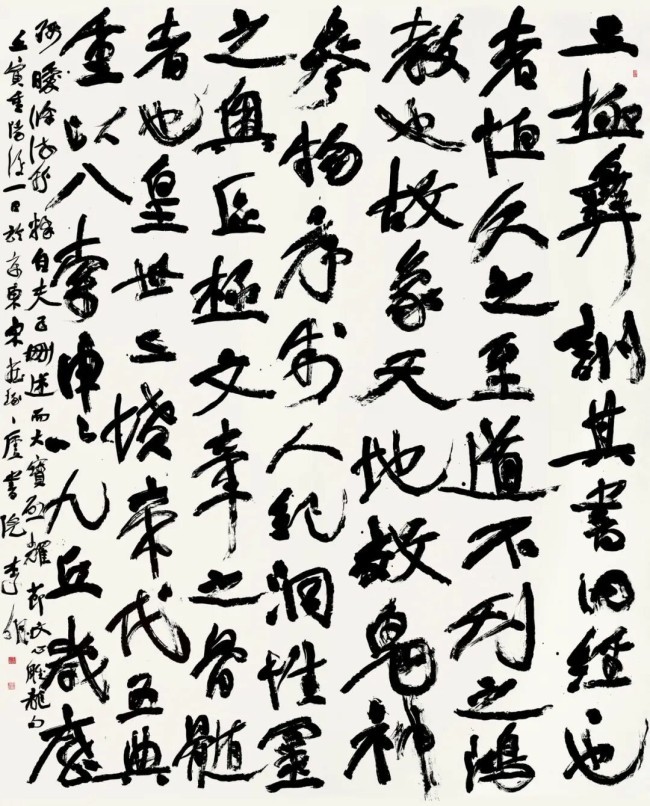

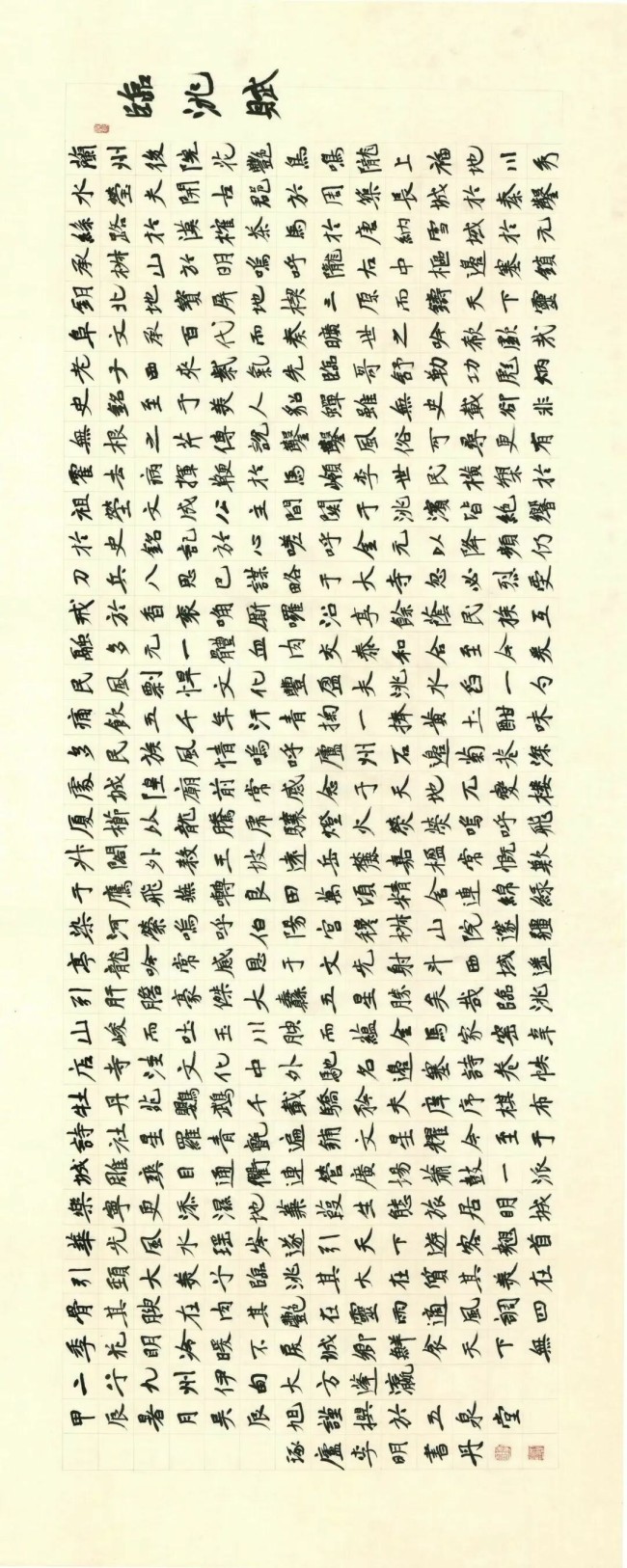

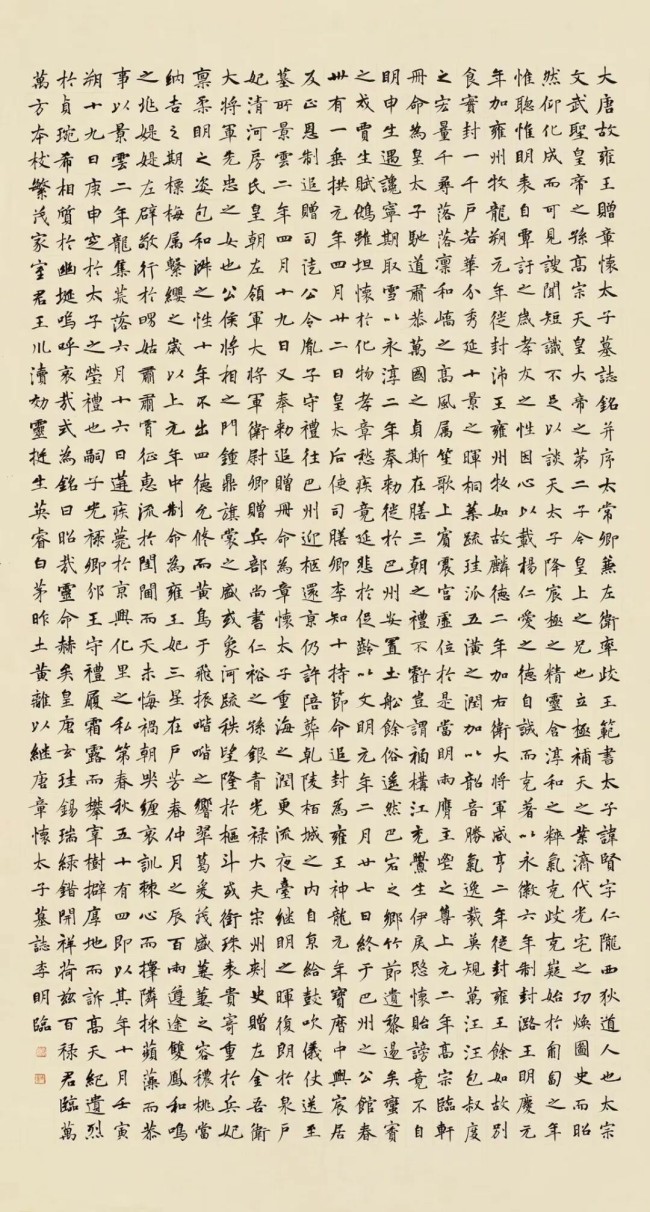

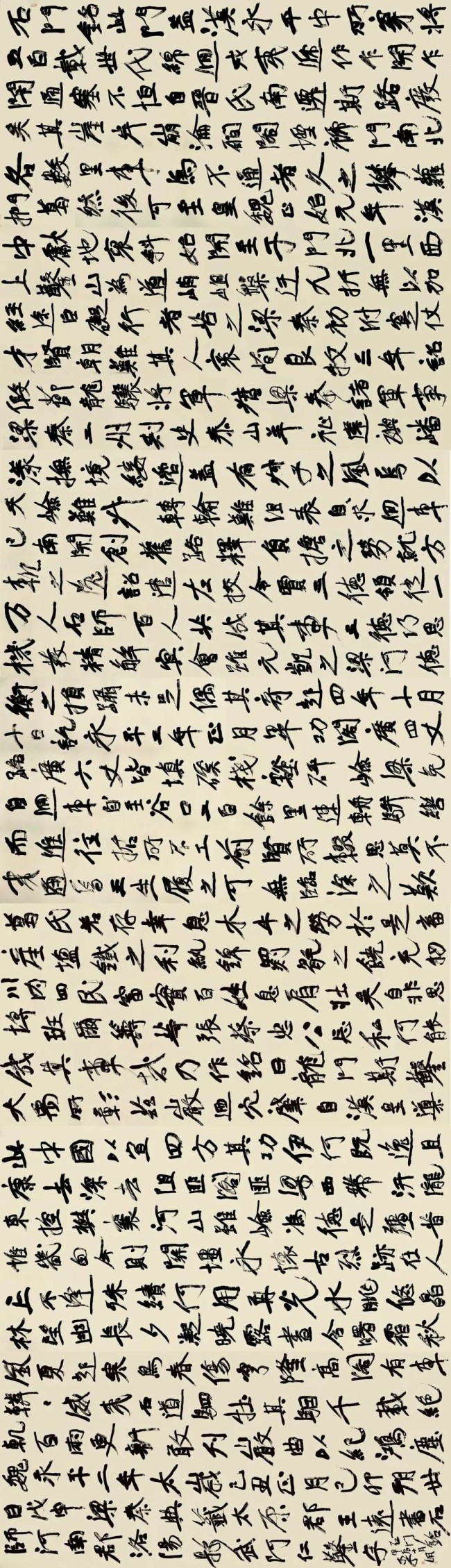

观李明书作,首重其线条中蕴含的生命律动。那些线条在纸上行走,仿佛有了自主的呼吸与脉搏,时而凝练如铁画银钩,具千钧之力;时而飘逸如行云流水,带不尽之意。其稳健处,笔笔生根,力透纸背,展现其对传统笔法控制的精湛功力;其洒脱处,意气风发,了无挂碍。尤为精妙者,在于其线条的“柔韧”质感。这并非柔弱无骨,而是如千年藤蔓,看似弯曲盘绕,内里却蕴藏着不屈的张力与绵长的生机。这种柔韧,是笔墨历经千锤百炼后的纯粹,是将外在的刚猛化为内在的骨力,使得其书作在视觉上虽不事张扬,却自有一股渊渟岳峙的精神气象。

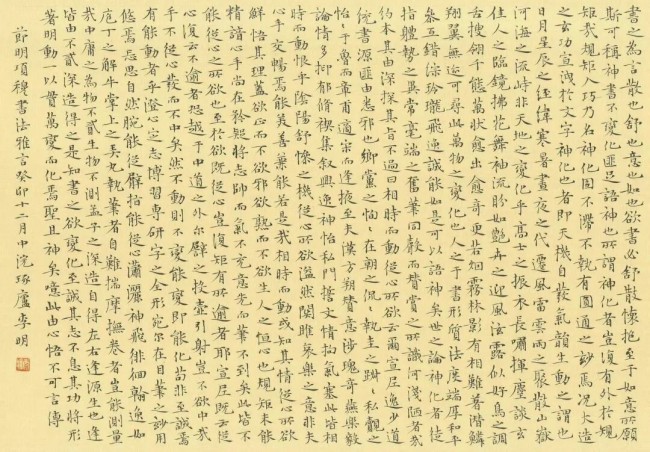

李明书法的结体,堪称精妙。他的字形多取横向开张之势,格局宽绰,意态朗阔。这种结体方式,予人一种心胸博大、天真烂漫之感,仿佛天地在其笔下得以自由舒展。然而,在这看似随性的铺展中,却蕴含着严谨的法度。转折之处,他常化圆为方,棱角隐现,使得字形于端庄方整之中,不失峭拔之姿。字与字之间,虽多不相连属,却通过体势的摇曳、笔意的呼应,形成一种内在的、气脉贯通的紧密关联。静观其整体布局,仿佛能感受到一种“横扫千军如卷席”的磅礴气概,这气概并非来自外表的狂放,而是源于内部秩序井然所生发的巨大能量。

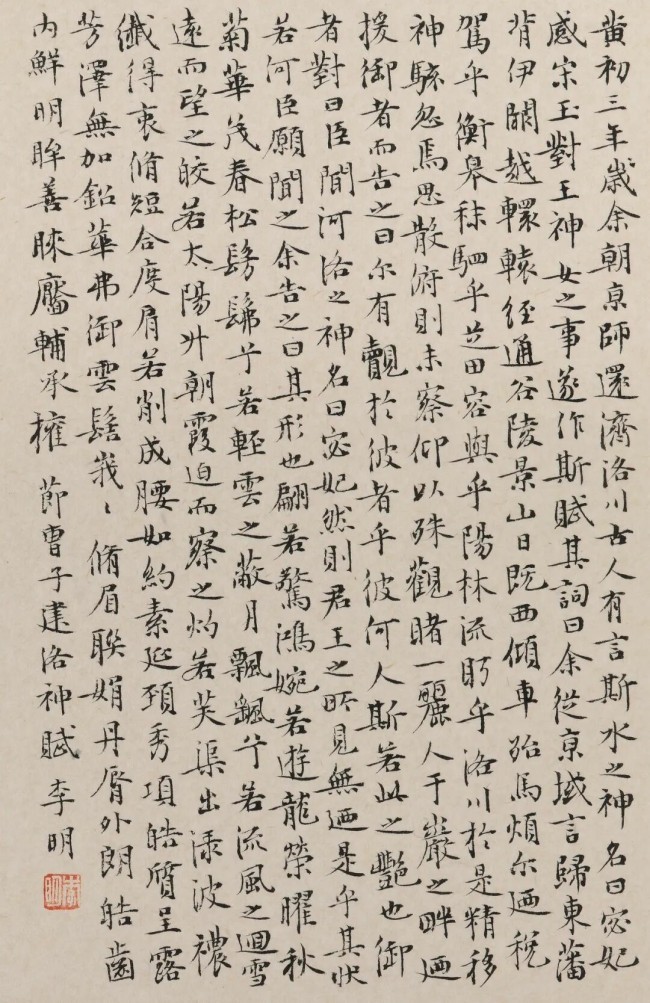

尤为难得的是,李明的书法超越了技术的藩篱,直指心灵深处,成为其人格气质与文人情怀的完美寄托。古人云“书为心画”,在李明的笔下得到了最真切的体现。他对待传统继承态度严谨,于艺术创新之路则躬耕不辍。这份对书道的热爱与执着,以及其内在的学养与修为,自然而然地流淌于笔墨之间,使其作品散发出一种冷香逸气、隐秀清虚的韵味。这种气韵,非刻意营造所能得,乃是书家内在精神世界的外化,清空超逸,散淡雅致,令人挹之无尽。观赏他的书法,如同聆听一曲无声的乐章,那笔画的起伏、墨色的浓淡、章法的疏密,共同谱写出书写者生命的节奏与心灵的旋律。

观李明书作,如对深山之古木,初览枝干峥嵘,细品则气韵流动。他的书法,是“文质彬彬”的君子之风的艺术化呈现。这种“文”与“质”的统一,让他的作品既有可触摸的技法精度,又有可感知的精神温度。

澄怀味古,他在传统的深井中汲取不竭的灵感;笔底风烟,他以个性的笔墨书写时代的精神。李明的书法艺术,如同一盏明灯,在当代书坛的天地间,照亮了一条“植根传统,自出机杼”的创作路径,也让我们看到:当一位书家以虔诚之心对待传统,以真诚之心抒发自我时,其笔下的笔墨,便能成为穿越时间的艺术经典,在书史的长河中,激荡起属于自己的不朽涟漪。

(文/DeepSeek)

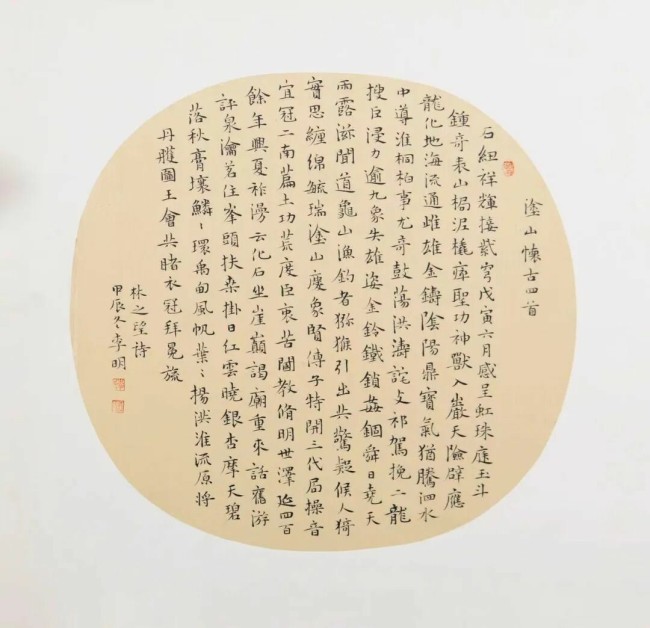

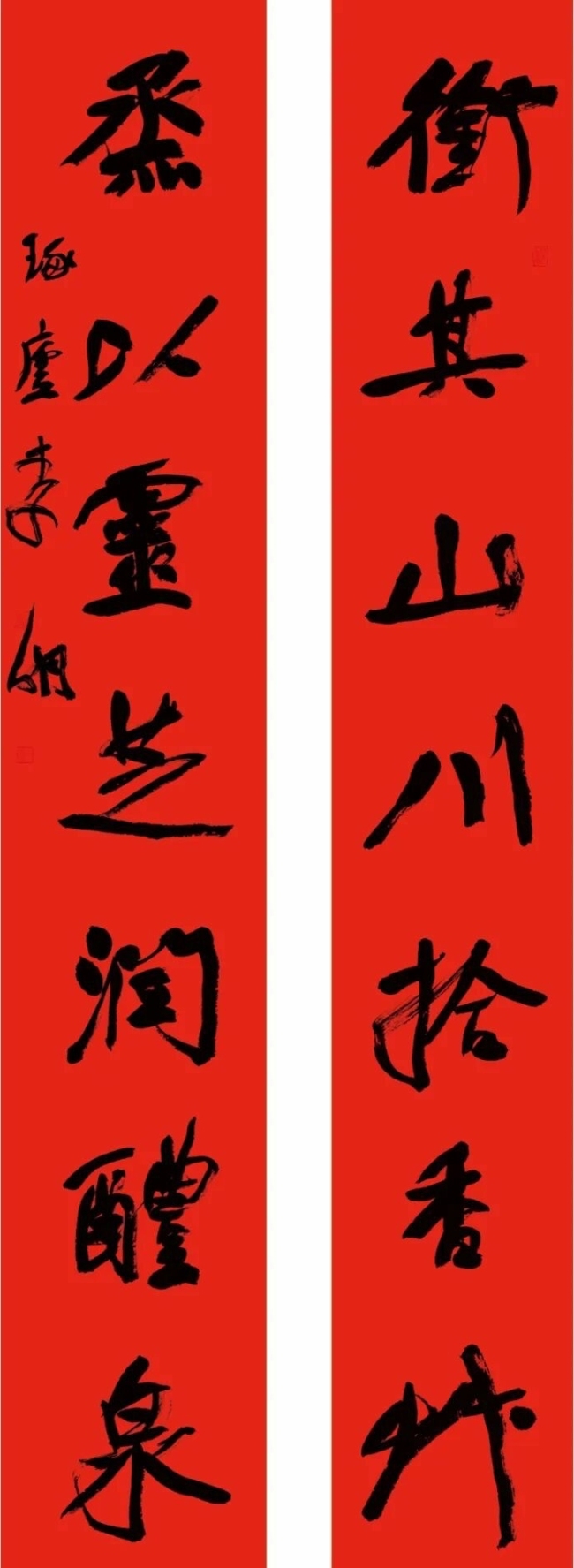

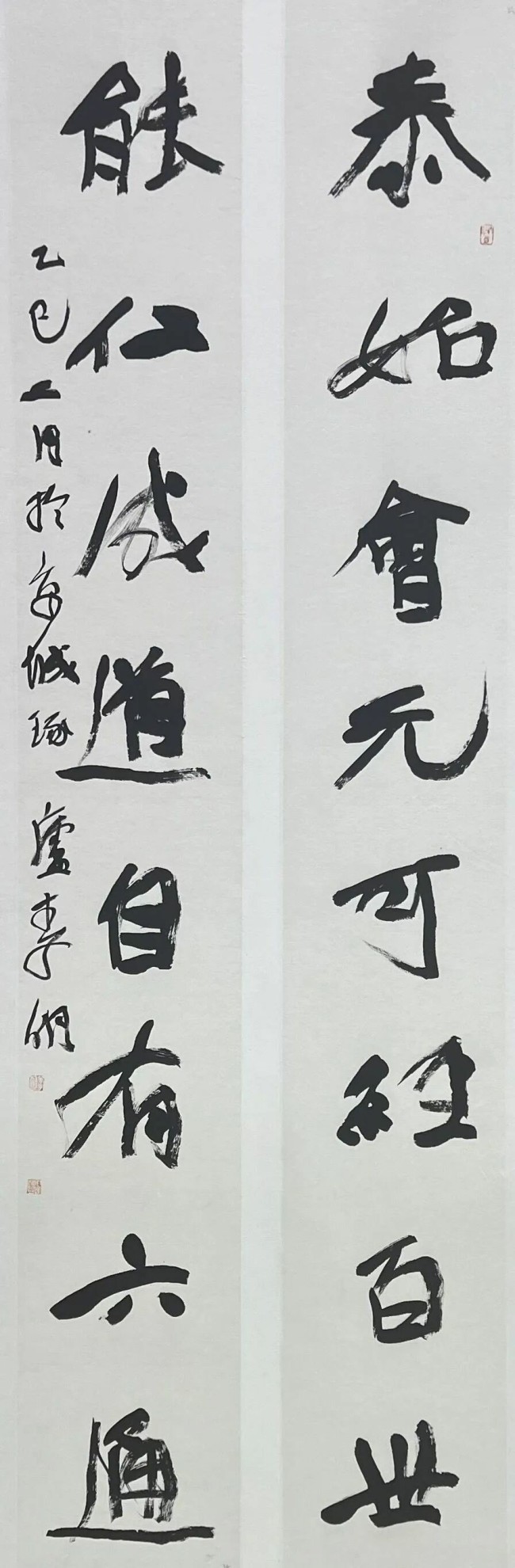

作品欣赏

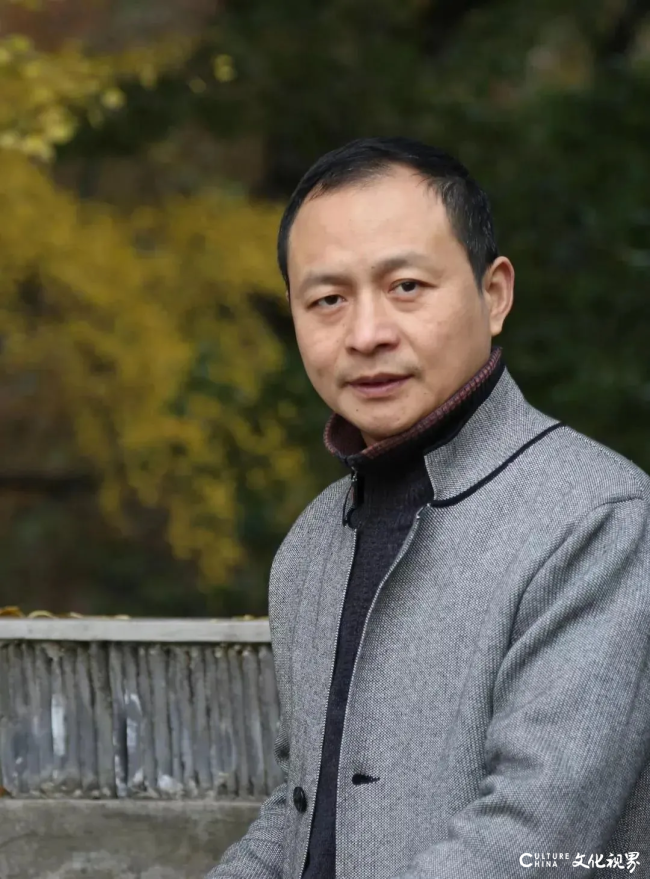

艺术家简介

李明,1971年9月生,安徽省怀远县人。中国书法家协会楷书专业委员会委员,中国书协培训中心教授、导师工作室导师。中国国家画院研究员、书法高研班导师,安徽省书法家协会主席。

曾担任全国第十二届书法篆刻展、第五届青年书法篆刻展、第二届楷书展评委。中央数字电视书画频道教学节目主讲老师,曾主讲赵孟頫行书《洛神赋》32讲、《一日一书》16讲。

作品曾获全国第十一届书法篆刻展优秀奖(最高奖);第五届书法兰亭奖佳作奖二等奖;首届中国书法院奖;全国第二届青年书法篆刻展二等奖;第二届兰亭奖提名奖;九届国展提名奖;纪念老子诞辰2578周年全国书法展一等奖等。入展第八、九、十、十一届全国书法篆刻展;第二、五届兰亭奖作品展;“民族脊梁”全国书法大展;中国美术馆当代书法提名展;现状与理想书法批评展;源流·时代二王书风主题展等40余次全国性展览。