“第十二届中国工笔画作品展”是对近5年来中国工笔画创作成果的一次“大检阅”。此次展出的作品无论题材内容、材料技法还是艺术观念,都具有鲜明的时代特征,特别是对主旋律的讴歌,彰显了新时代文艺工作者的使命与担当。当代工笔画以其独特的艺术魅力和极具创造性、拓展性的画种特点,搭建起传统与现代之间对话的“桥梁”。新时代面对人工智能挑战,工笔画积极地进行创新探究,在不颠覆传统的前提下积极探索激活传统的生命力,这种发展路径既回应了本次展览提出的“工成当代,固本开新”的时代命题,也为传统文化的当代发展提供了可资借鉴的艺术经验。

季颁《秋风随象归清谷》绢本设色 191cm×222cm 2024年

中国工笔画作为中华优秀传统文化的载体,蕴含着中华民族在视觉艺术表达方面的历史认知和现实感受,具有独特的审美理念与文化精神。6月10日,由中国美术家协会、中国工笔画学会、江苏省文化和旅游厅联合主办,中国文联美术艺术中心、江苏省美术馆承办的“第十二届中国工笔画作品展”在江苏省美术馆开幕。展览以“工成当代,固本开新”为主题,集中呈现了中国工笔画近5年来的创作成果。本届展览共收到4700余件投稿作品,最终评选出381件入选作品,并特邀90余件名家作品参展。展览汇聚了老、中、青三代工笔画家近年的学术探索与审美创造成果,呈现出他们对传统工笔画文化内涵的深入理解和在新时代背景下的创新探索。

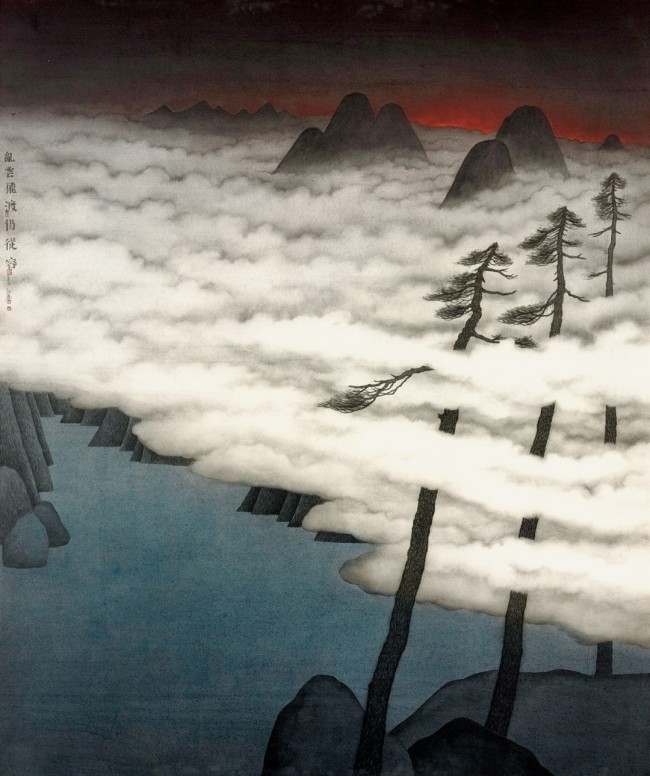

黄红涛《乱云飞渡仍从容》纸本设色 240cm×200cm 2021年

一、工笔画的历史演进与文化特质

中国工笔画的发展有着深厚的文化积淀和悠久的历史渊源,从画迹形态而言,工笔画可追溯至长沙马王堆战国楚墓出土的帛画,其手法为单线勾勒、渲染施色,应是迄今最早的工笔画。魏晋南北朝时期,顾恺之提出“以形写神”“迁想妙得”理论,奠定了工笔画的美学基础。工笔画至唐宋达至巅峰,涌现出一大批优秀的工笔画巨匠和传世作品,通过“四格”“六要”等理论的构建和“以线造型”“层染覆罩”的技法发展,实现了理论与实践的统一。工笔画不仅追求精微描绘,更注重“书画一体”、“诗画一律”及审美意境的营造,体现了中国艺术“道技合一”的哲学思想。元代文人画的兴起,使工笔画一度陷入低潮。但与此同时,文人画对意象性与抒情性的极致追求,反向深化了中国艺术的精神内核,为工笔画提供了反哺的文化资源。明清时期,工笔画逐渐转向民间艺术与宫廷绘画,这一阶段的工笔画虽未成为主流,但不乏工笔画大家出现,工笔画注重“精微刻画”与“文化意蕴”的特质始终未变。

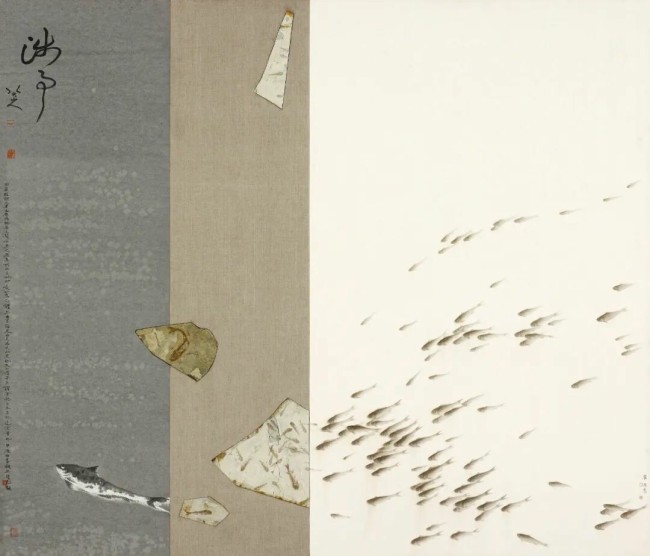

徐累《世界云》绢本设色 48cm×150cm 2024年

1949年以来,中国工笔画经过改造,面向新世界、新观众,以表现新题材、新生活为时流,画里画外都流露出新的意境,如王叔晖的《西厢记》插图与潘絜兹的《石窟艺术的创造者》。20世纪上半叶中国画的现代性转型标志着工笔画本体变革的开始,但由于种种原因止步于浅表语言层面的革新,并未触及中国画本体语言的深层重构。工笔画滞后于水墨写意画,直到20世纪末方在第二轮转型中真正启动本体语言的变革,主要表现为对传统程式方法,包括造型、设色体系的反思,以及对西方解剖透视法、色彩学原理等现代艺术元素及观念的借鉴。比如许多艺术家尝试造型的“意味性”及色彩表现的现代构成视觉效果,这些探索虽开启了工笔画从装饰性、概念性造型、设色向表现性、情感性和现代性表达的转向,尤其在题材内容方面注重生活与生命状态的描绘,但始终面临艺术特质消解与技术移植失当的困惑。

陈孟昕《带月荷锄归》纸本设色 166cm×138cm 2022年

20世纪末,工笔画在西方艺术思潮与社会变革的双重影响下,真正意义上实现了由古典形态向现代形态的转变。1985年,在中国美术家协会第四次全国代表大会期间,叶浅予、常书鸿、潘絜兹等70余位参会代表向大会提交了一个倡议,内容是基于当时工笔画整体低迷的情况,号召成立一个专业组织,把画家队伍团结起来,以振兴工笔画。在此背景下,1987年中国工笔画学会成立,标志着这一艺术形式进入系统化发展的新阶段。此后,中国工笔画学会通过持续举办专项展览,使当代工笔画在学理研究、创作实践及精神性表现等多个层面得到显著拓展。例如,本次参展的画家何家英、周京新、唐勇力、陈孟昕、谢振瓯、刘万鸣、高云、胡明哲、江宏伟、贾广健、莫晓松等,均在这一时期于各自的创作上有突出表现,并留下了“探索轨迹”。他们借鉴西方艺术观念、造型技法、色彩原理等进行创新,提升了传统工笔画表现现实生活的能力。这既展示了工笔画融合中西文化、吸收本土与外来艺术精华的包容性,又触及艺术本体,拓展了表现内心情感的空间。

杜武杰 周丽雅《彝寨夜曲》绢本设色 177cm×164cm 2024年

21世纪以来,在中国文联和中国美术家协会的支持和指导下,中国工笔画学会从学会本体功能和自身特点出发,举办了众多学术性强、特点鲜明的展览、论坛及学术活动,在组织写生与创作、基金项目申报、青年人才培养、社会公益、文化赋能乡村振兴等方面取得了许多成果。其中,五年一届的“中国工笔画作品展”作为中国工笔画领域规格最高、影响力最广的国家级展览,自第一届至第十二届均由中国工笔画学会与中国美术家协会联合主办。国家级美术机构与学术组织的双重支持及持续推动,促使工笔画在材料、技法与观念上不断取得突破,形成了多元并茂的创作格局。

栗玉莹《微观叙事》绢本设色 110cm×166cm 2024年

伴随着新时代的感召,中国工笔画学会在学术领域充分彰显其引领作用,在工笔画的传承与发展方面展现出前所未有的推动力,使得工笔画创作呈现出繁荣景象,并成为独特的美术文化现象。之所以能够取得如此显著的发展成就,一方面,得益于工笔画艺术在继承优秀民族文化传统的基础上,向现代性转型发展的理念与共识的凝聚;另一方面,则源于社会进步和人民对美好幸福生活的向往,为工笔画提供了广阔的表现题材和强大的创作动力,使其不仅顺利实现了从古典形态向现代形态的转换,更逐渐展现出盛世艺术的大美情怀与正大气象。

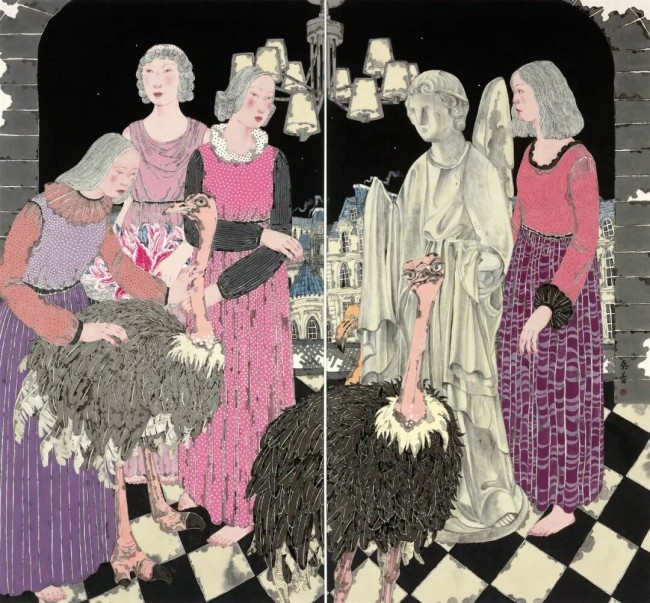

赵方方 赵梓西《在怀疑中批判》纸本设色 140cm×200cm 2021年

二、展览框架及学术构建

“工成当代,固本开新”是本届展览的主题,更是中国工笔画在新时代的发展宣言。“工成当代”既指工笔画技艺之精工,更彰显工笔画在新时代艺术格局中的契合与担当;“固本开新”则是指以东方美学为根基,在传承中创造属于这个时代的工笔新视界。本次展览直面三重学术命题:在技法层面,探讨“尽精微”描绘如何升华为“意象性”文化表达,这涉及工笔画从形质描摹到精神传达的艺术本体建构;在创作范式层面,探讨固态程式如何孕育自主思考,实质上是对传统法则与现代性创造之间辩证关系的深刻认识;在技术革新层面,回应AI介入背景下“守正创新”的底层逻辑,关乎文化基因在当代的延续与发展。这些问题不仅是对工笔画本体语言变革的学术追问,更是对中华文化现代转型的深层思索,同时也是对全球化背景下文化创新的深刻回应,以及与国家意志的同频共振。此次参展的艺术家们以东方美学为底蕴,从新时代的火热生活中汲取创作灵感。他们不仅合理运用了西方的色彩、造型科学及现代技法,还对唐宋经典及民间艺术进行了当代转化,更在新媒介领域进行了重构视觉时空的实验性探索。其中,青年艺术家尤为引人注目,他们以新锐的姿态和开放的视野,突破传统范式,为工笔画注入了蓬勃的生机。这些作品无论是关注现实还是讴歌情感,都充分展现了固本开新的艺术追求。

刘英 王龙辉《秦岭百鸟家园》绢本水墨220cm×168cm 2025年

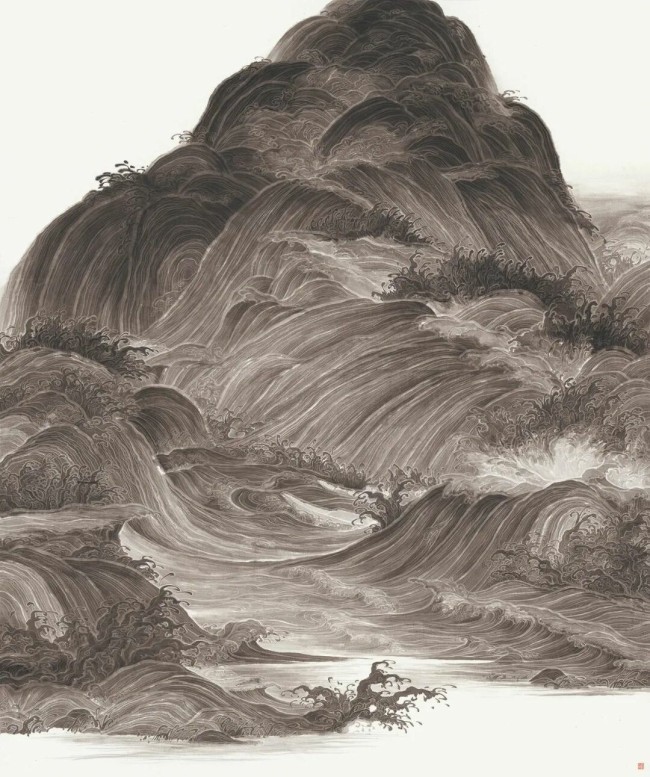

王牧羽《山水共生拟秋山问道》纸本水墨230cm×195cm 2022年

为突出学术的引领性、示范性和先导性,此次展览特别设立了5个学术板块。其中,“特邀工笔画名家作品”集中呈现了鲜明独特的艺术风格、丰富的语言样式以及卓越的艺术成果,尽显创作风采;“优秀传承作品”凸显艺术家在当代语境中秉承传统程式方法,续写传统精神;“优秀创新作品”鼓励艺术家在工笔画的艺术观念、形式语言、材料技法方面的探索创新和审美创造;“青年新锐作品”关注二三十岁的新一代创作者在创作实践中展现的才华和努力;“多元探索作品”凸显入展作品的整体面貌和创作态势。为增强展览的辐射效应和引领作用,主办方还特别策划了“中国当代青年工笔画名家学术提名展”,与本届展览同期举办,力求全方位、多角度地展现当代工笔画的多元化探索风采,积极回应时代需求,彰显时代精神。

罗玉鑫《家园》纸本设色180cm×90cm 2022年

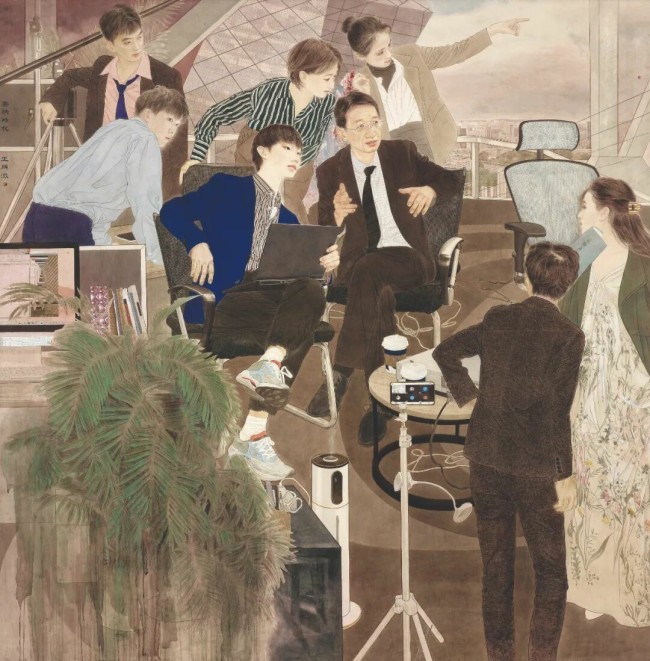

“第十二届中国工笔画作品展”的学术特点主要体现在以下四个方面。一是对优秀传统的承接光大。如陈林《层云·青山》、王海滨《小菲30》、高茜《穆穆鸾凤图之一》等作品,无论取材于花鸟、山水还是人物,都既注重对“精微描绘”“层染复罩”等传统技法的坚守,又巧妙创造出景外之景、象外之象,赋予作品独特的时代审美意蕴和明确的精神指向性。二是在观念、材料、技法方面的创新拓展。如徐累《世界云》、王冠军《风花雪月系列——皎皎天心月》、王牧羽《山水共生拟秋山问道》等作品,以观念表意为切口,或做意象性图式构建,或在矿物颜料厚涂法中探索表现性,或实验综合材料在工笔画中的运用,突破传统工笔画意境美学范式和固有程式方法,这些作品不仅拓展了传统的外延,而且彰显了创新的意义,体现了工笔画传承与创新的辩证思考。三是创作主题的不断深化。展览中许多作品聚焦国家建设、讴歌人民、关注社会和可持续发展等主题,如李传真《安塞腰鼓》、安佳《致敬·航天之花》、焦洋《筑路人》等作品,通过工笔画的细腻叙事,传递时代精神、人文关怀和家国情怀。四是青年艺术家的崛起。青年是新时代工笔画探索创新的动力之源和前卫力量。一批青年画家勇于拓展学术视野,多维探索艺术表现手法,如项兴明《雨燕丝路情》、蔡帆《微入婉风》、蒋超凡《颐观》等作品,他们在题材选择与表现手法上更具实验性和时尚性,充分体现青年求新求变的特征。

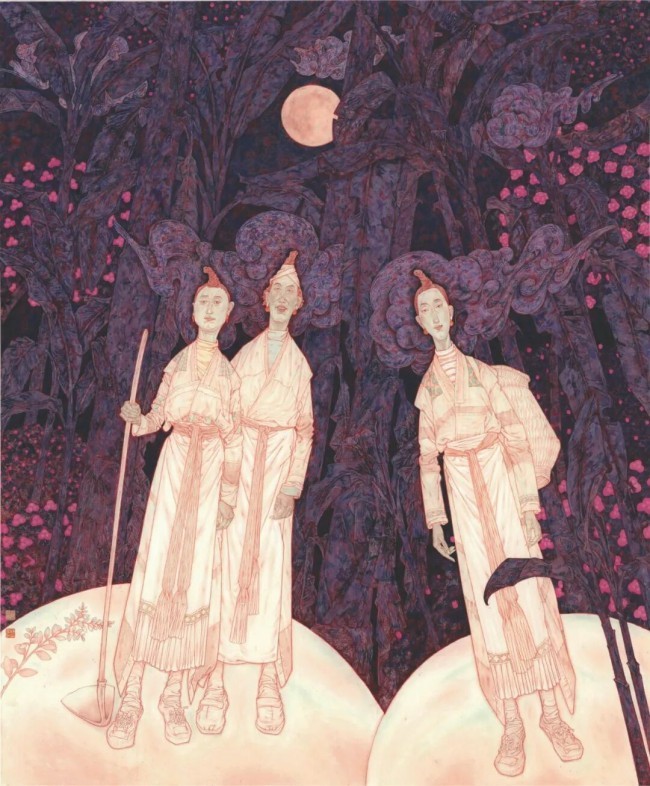

王冠军《风花雪月系列——皎皎天心月》纸本设色 70cm×45cm 2023年

王海滨《小菲30》绢本重彩 215cm×90cm 2020年

本届展览得到了国家艺术基金的资助,7月18日,“第十二届中国工笔画作品展”在中国美术馆开启巡展首展,之后将在全国13个省市进行巡展。巡展期间鼓励并支持承办地相关专业部门和机构推出“青年工笔画提名展”平行展,加大对青年工笔画人才的发现和推介,为他们的成长发展提供展示平台和交流空间。

苏茹娅《翼》纸本设色 155cm×110cm 2022年

三、时代语境下的挑战与应对

在当今社会,随着人工智能、数字技术的蓬勃发展,传统工笔画面临着一定的挑战。AI生成图像的高效性与多样性,无疑将改变工笔画的创作机制,削弱其在色彩经营和图式构建方面的原创性及“精微性”优势。然而,正如历史上摄影术、后现代艺术对工笔画的冲击所证明,技术变革并非单纯的威胁,从某种意义上说,反而是推动其不断发展的动力。面对新时代技术革新带来的挑战,当代工笔画家须在以下方面做出回应。

王玉晓《暮雪》绢本设色 230cm×222cm 2024年

一是坚持“师造化”理念。通过深入生活,不断感知时代脉搏和生活质感,捕捉真实情感与经验,坚持在生活中升华艺术与思想,催生创作灵感,避免被技术同质化。即便是当下工笔画创作中出现的一些仅为主题而主题、弱化艺术本质、消解作品精神性的现象,如摆拍情节,一味在图式上做文章,将美术作品简化为图式说教和艺术构成等,这些均可被AI及图像处理工具所替代。然而,忠实于自身生命体验、观照人性以及对爱的深刻诠释,才是永恒的艺术魅力之所在。

皮理文《阅来悦好》绢本设色 230cm×185cm 2024年

二是强化“自性表达”和个性化语言创造。AI技术凭借大量训练数据可解决形体准确性问题,在色彩上依托深度学习算法,能模拟经典风格技法、生成多套色彩方案,为艺术家提供参考和灵感,甚至超越预设效果。但缺乏文化注解的“形式脚本”会使内容空洞,加剧“展览体”等作品创作趋势,让绘画创作脱离传统艺术本体语言表达,缺失气韵、绘画性、人文精神和情感内涵。有温度的个性表达和创造是艺术家创作区别于AI创作的核心因素,只有与心性相通的表达才有灵魂。所以,创造有意味的线条、形式、色彩,倾注情感因子,激发作品的思想性和自性,形成有“意味”、有“温度”的作品,是艺术家创作的关键。

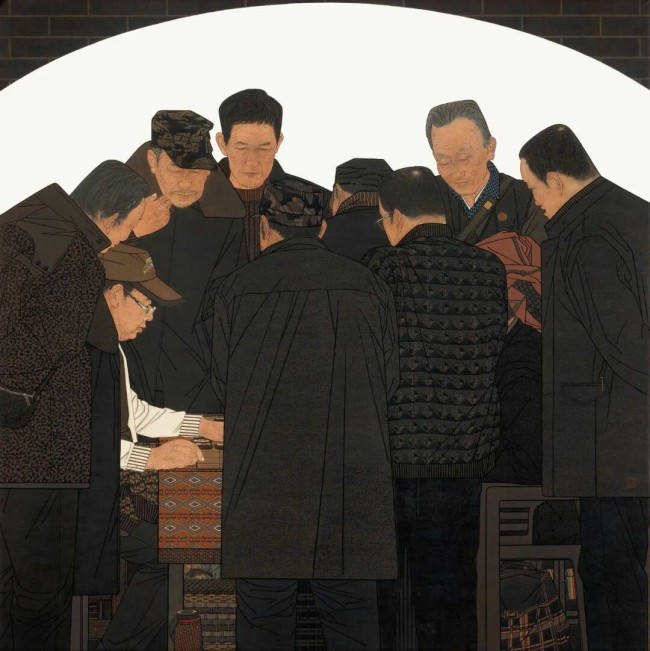

孙陶《老城根》纸本重彩170cm×170cm 2024年

三是坚持守正创新,坚持向传统学习。中国画的传统价值体系构成了工笔画创作生态发展的基础,中国绘画的发展深深植根于悠久的文化脉络和深厚的审美基础。即便在人工智能的时代背景下,对传统的继承依旧是工笔画创作的底层逻辑。因此,人工智能技术的发展必须以维护传统绘画创作所蕴含的独特文化特质和工笔画创作的逻辑规律为出发点。工具不会取代人的特质和人作为主体参与绘制的生动性,相反,它要求艺术家具备更高层次的审美鉴赏力和创造力,以及精湛的手艺。艺术家只有不断地拓展视野并提升审美修养,才能确保人对工具的主导地位。

桑蕾《我的世界——艺术畅想曲》纸本设色180cm×196cm 2025年

当代工笔画的创新,首先体现在对现实生活的深度介入上。艺术家们以工笔画的精微性为特点,描绘当代社会生活、自然人文的多元图景。例如陈湘波《碧翎映梅》、罗翔《新程向远》、赵栗晖《金银花》等作品,通过工笔画的细节刻画,呈现城市化进程中的生活现象、个体生命状况及自然生态新貌;刘金贵《夜》、王鹏《走进新时代之最美生活》、王铁汉和徐志超的《梦想·启航》则以宏大的构图与疏密的对比手法,聚焦于草原、海洋及城市的文化生态,生动地展现个体生命的深刻体验和独特的视觉感受。

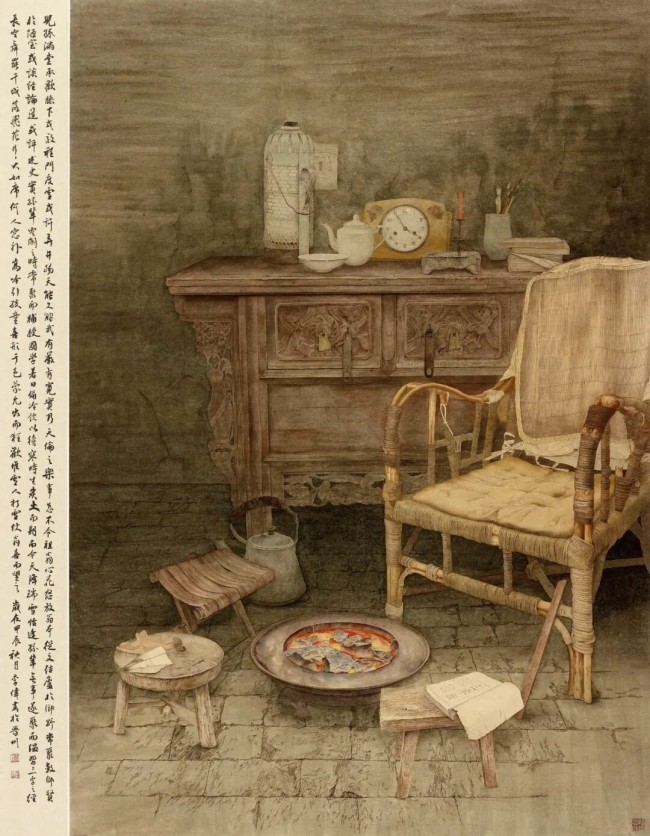

李伟《时光静隅》纸本设色200cm×160cm 2024年

材料与技法的创新,是工笔画现代形态转变的重要部分。在本届展览中,众多作品打破了传统绢本、宣纸等依托材料和表现方法的束缚,勇于尝试采用麻布、金箔、矿物质颜料等多元化媒介,进行材料与技法的创新性重构。例如栾剑《运河文化带,世遗展新篇》、孙震生《芳华初醒》、郭华卫《云深不知处》等作品,通过厚涂技法与矿物颜料的层层叠加,创造出丰富的肌理效果,同时依然保留了工笔画的线条韵律和典雅设色。这种工笔画的重彩实践,不仅拓宽了工笔画的表现领域,也引发了对工笔画文化身份的广泛关注和深入讨论:重彩的运用源自中国,而色彩原理的构建则借鉴西方,那么,在工笔画吸收西方色彩原理及方法的过程中,如何保持其民族特质的纯粹性?

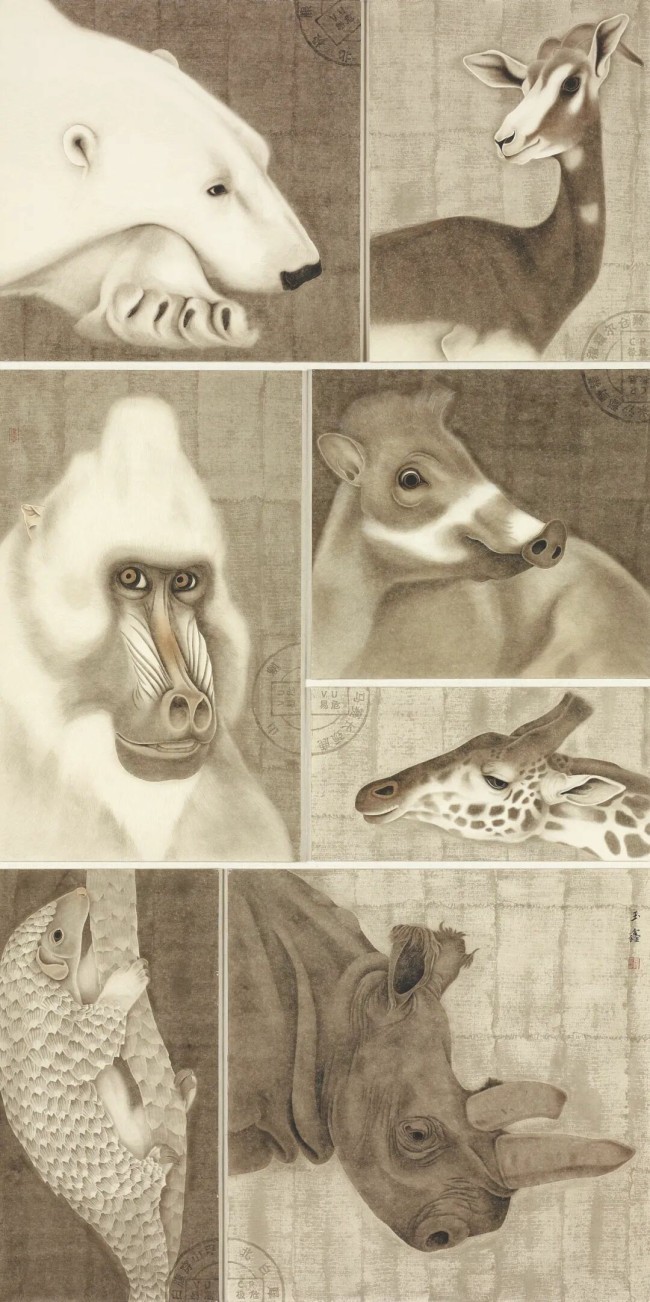

孙娟娟《世界之焦》绢本设色 220cm×180cm 2023年

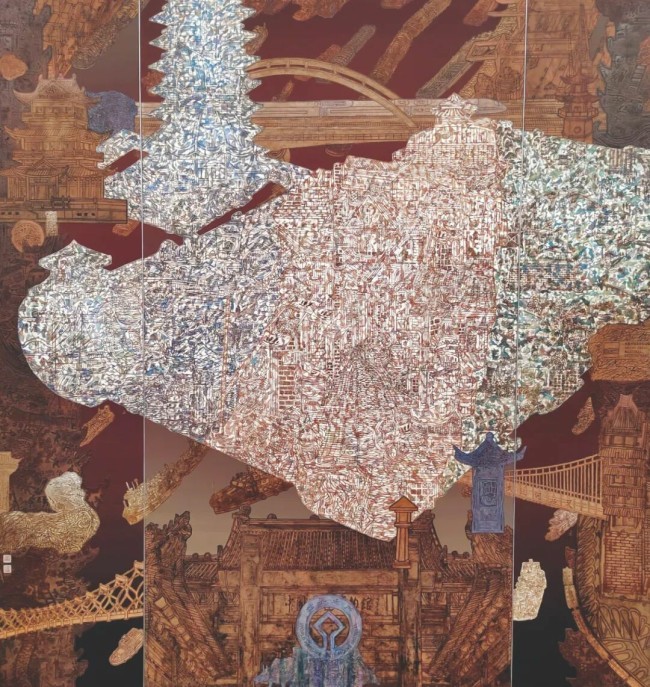

栾剑《运河文化带,世遗展新篇》纸本重彩 230cm×223cm 2024年

在全球化的背景下,工笔画必须在“民族性”与“世界性”之间寻求一种平衡。一方面,工笔画需要坚守其独特的意象性、诗性以及抒情性的审美追求,同时保持“层染复罩”“气韵生动”等核心艺术特质;另一方面,通过跨文化的深入对话,工笔画能够转化为全球观众易于感知和理解的艺术语言。工笔画的民族特质及其形式语言的国际共通性,以及基于普适性人性健康的审美共享价值,构成了其被广泛感知的基础。如果说工笔画的独特性需要坚持与保护,那么工笔画与其他艺术门类的共通性,则亟待研究者和实践者深入思考与探索。

张学枚《风华赓续》纸本设色 220cm×190cm 2023年

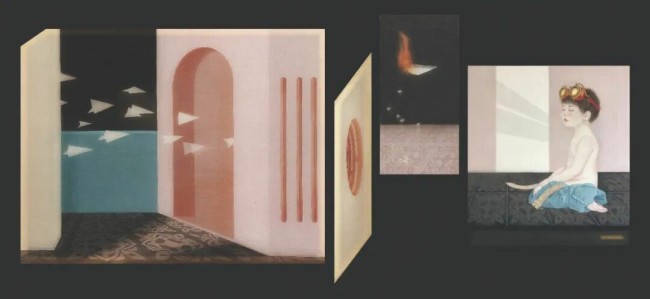

在“以工尽意”的理念下,当代工笔画逐渐从写实性转向意象性表达。部分画家的作品如牛克诚《山风暖》、莫晓松《幽花叠影》、徐惠泉《穰舞承平》、夏荷生《屹立千秋》等作品,秉持“工”的态度,突出图像的“意象性”效果。许多画家不再拘泥于客观再现,而是通过主客观结合的造型与色彩,传递内在审美情感。例如卓拉《月鸢巨壑图》、栗玉莹《微观叙事》、赵笃龙《文源心象》等作品,以有意味的图式、造型和构图,表现现代人的精神困境和心象自由。本次展览具有鲜明个性语言样式的作品集中呈现在特邀部分,如王德芳《繁花似锦》、苏茹娅《翼》等作品,虽然题材和方法不同,但都通过个性的诠释赋予作品特别的感受和审美情感。这类作品的共同点在于,以工笔画的“精微”为形式,以意象性为追求,以情感直白为内核,实现了心灵与内容、传统与现代的对话。

崔强《涉事·朱耷遇见侏罗纪》绢本设色 180cm×215cm 2023年

张苛《农闲》纸本重彩 220cm×200cm 2023年

王鹏澂《云端时代》纸本设色 230cm×227cm 2024年

多维度的选材与跨界融合,是当代工笔画创新的又一路径。当代工笔画的题材选择已突破传统的山水、花鸟、人物,而向更广泛的文化领域延伸。如郝孝飞《进化论》、李伟《时光静隅》、毛华《春消息》等,以生态、哲学、山水花鸟重构为内容,呈现了艺术家的独特观察。此外,工笔画与装置艺术、综合绘画的跨界融合,催生了全新的艺术形态。例如,刘吉《时空旅者》和崔强《涉事·朱耷遇见侏罗纪》,通过“水墨+金箔”和“工笔+水墨+生物化石”的独特材料组合与视觉重构,拓展了传统绘画的时空维度。当代工笔画在保证自性的前提下,唯有不断地打破、超越,才能不断地完善,保持生长的张力。

毛华《春消息》(局部)纸本设色 187cm×187cm 2025年

周璇《低空飞行》绢本设色 111cm×233cm 2025年

结语

中国工笔画的传承发展关乎艺术存续,更承担着彰显文化自信与创新的时代使命。“第十二届中国工笔画作品展”以多元创作实践,展现其新时代文化张力与发展可能。当代工笔画要夯实文化根基,从中国哲学、诗学、民间艺术及世界优秀文化中汲取养分,凸显艺术特质与文化辨识度;坚守传统技法,构建与国际话语体系的相通性,通过高品质展览和国际传播,在全球艺术体系中占据重要地位。如今,工笔画变革已展现出内生性创新特质:并非颠覆传统,而是通过现代性转型激活传统生命力。其复兴不仅超越艺术本体,更成为传统艺术现代转型的重要示范。

(文/陈孟昕,中国工笔画学会会长,中国美术家协会理事、中国画艺委会副主任,中国画学会名誉副会长、中国现代工笔画院副院长,来源:美术杂志社)