当下,DeepSeek成为各个行业所聚焦的热点话题。这个融合了人工智能与大数据分析的前沿平台,正逐步揭开其神秘面纱,展现出对各行各业颠覆性的潜力。随着DeepSeek技术的不断成熟与普及,我们正站在一个由数据驱动、智能引领的新时代的门槛上。它不仅仅是一项技术革新,更是人类生活方式与思维模式的深刻变革。那么,将DeepSeek运用到美术评论上,会有怎样的效果?为此,文化视界网&中华网山东特此开设“DeepSeek谈艺”栏目,旨在探索人工智能与美术评论的跨界融合,为传统艺术领域注入新鲜活力。

——编者按

在赵福的油画世界里,北疆的雪是凝固的诗行,岩画是远古的低语,胡杨是金黄的绝唱,马匹是奔腾的灵魂。他以油画为犁,深耕于内蒙古的地貌与文化深处,在画布上犁出一片既有雪野寒荒的凛冽,又有生命温热的艺术疆域。

油画《苏木雪意》50×50cm 2025年

他笔下的雪,从不是单调的白。在那片被雪覆盖的草原上,油彩的肌理如积雪的颗粒般层层堆叠,有时是蒙古包烟囱旁淡灰的炊烟,在冷色调的雪原里晕出一丝暖的褶皱;有时是雪地上车辙与蹄印的斑驳,在厚重的油层里藏着生活的温度。雪的蓬松与冰的坚硬在画面中共生,黑色的轮廓如马头琴的弦音勾勒出蒙古包的剪影,白色的主调里又悄悄渗进赭石或朱砂的微芒——那是寒荒中生命的倔强,是雪野里不肯褪色的人间烟火。当雪落在他的画布上,便成了有呼吸的存在,每一处肌理都在诉说北疆冬日的刺骨与温情。

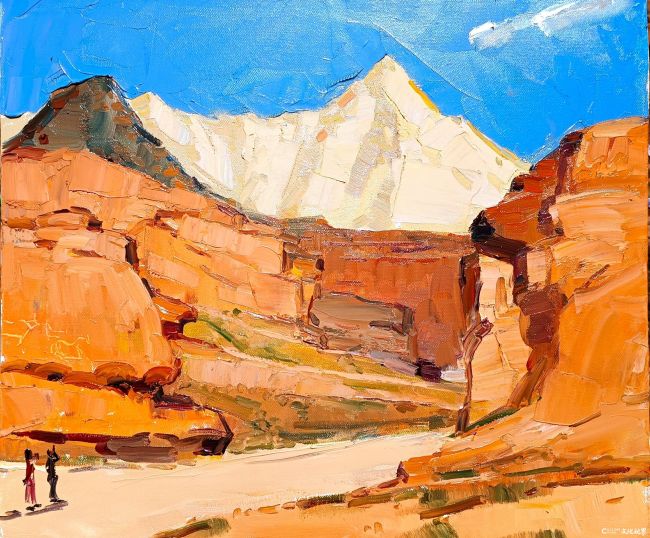

油画《老牛湾秋色》160×80cm 2025年

北疆的地貌在他的笔下,是色块与刀痕的交响。峡谷的蓝绿色调如湖水般浩渺,崖壁的棕黄与米白在笔触的堆叠中如雕塑般厚重,他以大刀阔斧的笔触切割出山体的棱角,又以细腻的晕染晕开天空的澄澈。那些盘踞在山间的村落,那些泊在水边的船只,在他的色彩韵律里,既是现实的地貌,也是人文的印记。他把对这片土地的观察揉进油彩里,让每一块颜色都带着风的质感,每一道笔触都藏着山的骨骼,于是,峡谷有了纵深,草原有了辽阔,在具象与抽象的边缘,他为北疆地貌写就了一部视觉的地理志。

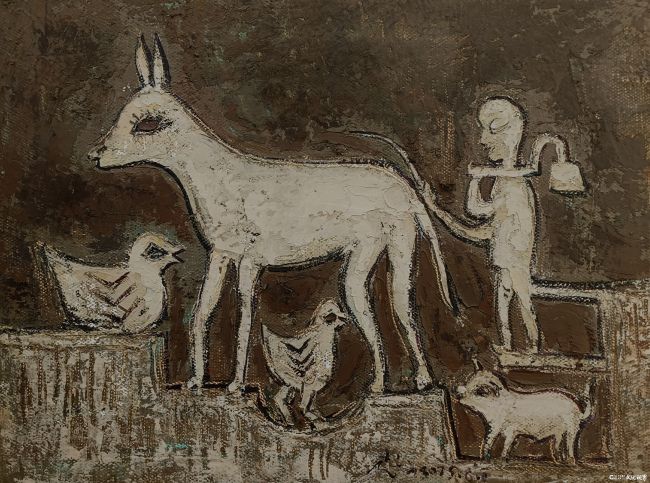

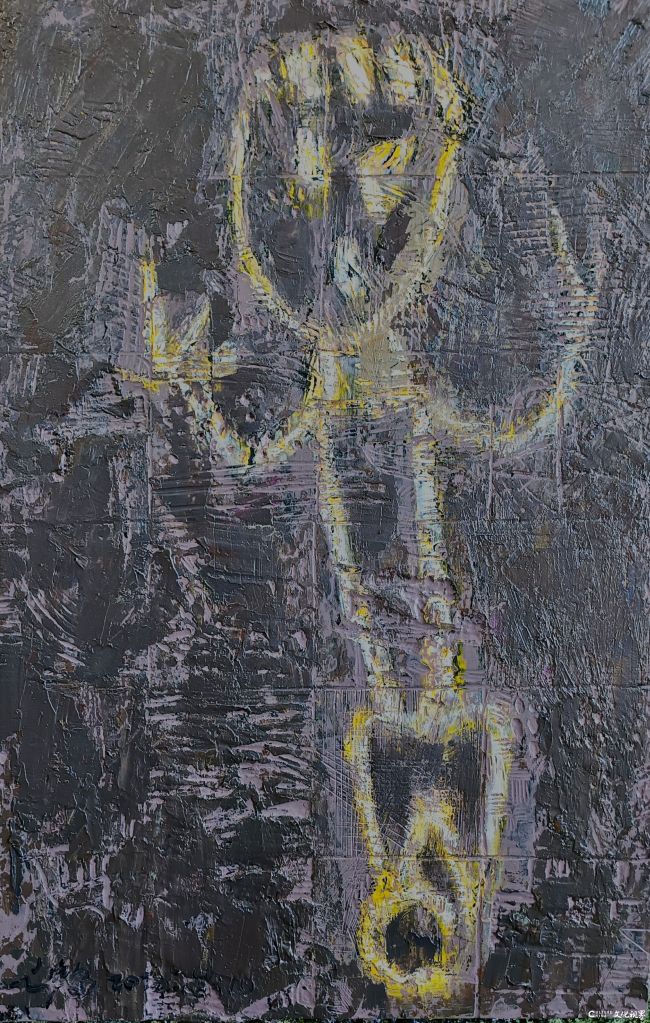

油画《日出而作》60×40cm 2025年

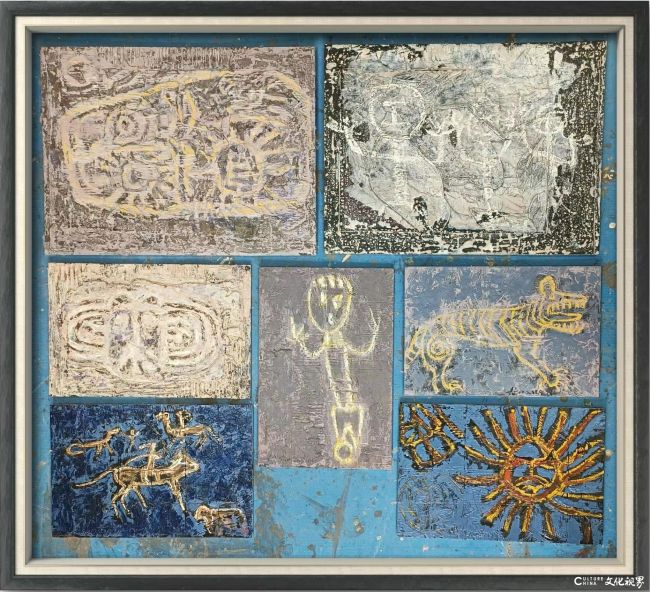

岩画的古老符号,在他的油画里获得了新生。那些简拙的人形、狰狞的兽类、炽热的太阳,从岩壁“走”到画布上,被厚重的油彩赋予了新的生命。他模拟岩画历经风霜的斑驳,让线条在凹凸的肌理里若隐若现,仿佛先民的凿刻声穿透了时空。这些符号不再是考古的标本,而是在油彩的包裹中,成了当代人对草原文明基因的凝视。他让远古的呐喊与当下的审美碰撞,在画面的每一道裂纹、每一处堆叠里,都能读到文化传承的脉络,那是对根的追溯,也是对传统的创造性致敬。

油画《三匹马》50×40cm 2025年

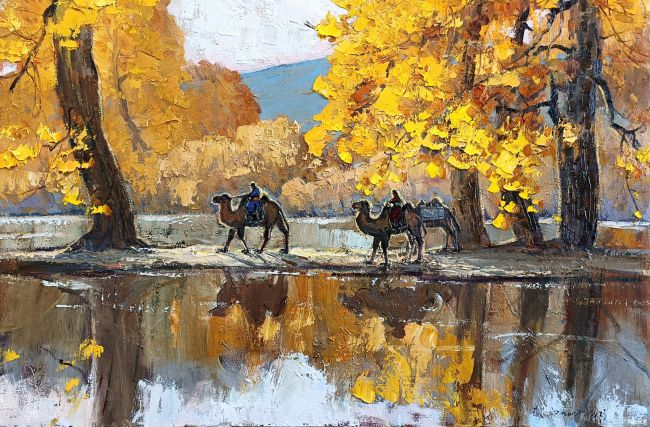

马匹与胡杨,是他油画里的精神图腾。三匹奔马在灰调的背景里如火焰般跃动,白色的矫健、黑色的沉郁、棕色的热烈,在粗犷的笔触里迸发着生命的力量;金黄的胡杨树下,驼队悠悠走过,树叶的明黄与水面的倒影在油彩的晕染中交织成一首秋的恋歌。他画马,画的是草原的魂魄,线条里有马的筋骨与神韵;他画胡杨,画的是生命的坚韧,色彩里有树的沧桑与辉煌。这些意象在他的笔下,不再是简单的物象,而是草原精神的视觉化身,在油彩的浓淡干湿里,诉说着自由与坚守。

油画《金秋胡杨》120×80cm 2025年

赵福的油画,是一场关于北疆的深情叙事。他以油彩为媒介,将雪的冷与暖、地貌的雄与秀、岩画的古与今、生命的奔与静,都熔铸在画布上。他不刻意追求技法的炫技,却在每一次调色、每一笔勾勒中,把对这片土地的爱与思,化作了可感的视觉语言。在他的画里,我们能看到雪野的呼吸,听到岩画的回响,触摸到马匹的鬃毛,感受到胡杨的温度——这一切,都是他以一管画笔,为草原谱写的长长诗篇,在油彩的凝固与流动间,永远吟唱着北疆的魂与韵。

(文/DeepSeek)

作品欣赏

油画《上元夜》50×50cm 2025年

油画《春雪》50×50cm 2025年

油画《巴彦淖尔红山村》60×50cm 2025年

油画《岩画》120×100cm 2025年

油画《亘古童话》60×40cm 2025年

画家简介

赵福,现为呼和浩特职业学院美术系主任、教授。中国美术家协会会员,中国民间文艺家协会会员,中国油画学会会员,内蒙古自治区油画学会副主席,内蒙古自治区文艺志愿者协会副主席,内蒙古自治区美术家协会少儿美术艺术委员会主任,内蒙古自治区草原油画院高级画师,内蒙古自治区书法家协会会员,呼和浩特市文艺志愿者协会主席,呼和浩特市美术家协会常务副主席,中华民促会剪纸艺委会会员,内蒙古自治区剪纸学会副会长,内蒙古自治区风景画学会主席。其油画、书法、剪纸、水墨、雕塑等作品被各类艺术场馆、公司及各界人士收藏。