2025年10月18日下午,由北京锦都艺术中心主办,高名潞担任学术主持,荣剑担任策展人的“游山记——张振江近作展”在北京锦都艺术中心展厅开幕。

参加活动的部分嘉宾合影

出席开幕式的嘉宾有:中央美术学院教授、博士生导师、造型艺术研究所副所长丁一林,中央美术学院教授、博士生导师、中央美术学院研究生院院长葛玉君,著名当代艺术策展人梁克刚,《世界美术》执行主编、研究员鹿镭,广州美术学院艺术与人文学院美术史系教授李公明,中国人民大学文学院教授、著名艺术评论家、策展人夏可君,北京锦都艺术中心艺术总监、中央美院实验艺术学院教授张国龙,广州美术学院绘画艺术学院党总支书记何周宇,广东省写意油画学会常务副主席吴锐鸿等。广州美术学院纪委副书记邹子如、人事处处长王志强、中国画学院党总支书记郑浩华,广州美术学院集美集团副总裁、北京公司总经理、集美研究院副院长张赋华在开幕前亦到场参观交流。

座谈对话会现场

本次展览开幕式以“座谈对话会”的形式进行,锦都艺术中心创办人、本次展览策展人荣剑主持对谈,丁一林、葛玉君、梁克刚、鹿镭、李公明、夏可君、张国龙等嘉宾,围绕张振江“游山记”主题系列作品,从材料语言、精神内涵、文化传承等多维度展开深度研讨,艺术家张振江在现场回应创作思考,形成了一场兼具思想深度与实践价值的艺术对话。

座谈对话会现场

本次展览策展人荣剑在开场中透露,展览主题“游山记”由张振江本人拟定,荣剑评价其“看似通俗如游记,实则精准界定了展览的精神境界”。据介绍,张振江近年长期在新疆喀什参与艺术支教,其作品中大量呈现的高山、荒原意象,均源自对西部大地的实地观察与情感共鸣;同时,作为兼具广州美术学院与中央美术学院学习经历的艺术家,张振江从传统油画出发,逐步探索综合材料创作,形成了“以材质叙事、以色彩抒情”的个人风格。

本次展览策展人荣剑

荣剑特别提到,展览现场特别呈现了学术主持高名潞为本次展览撰写的评论文章核心内容。作为推动中国现当代艺术发展的重要批评家,高名潞在文中高度肯定张振江的创作:“《山相》看上去类似抽象山水画,然而这些山并非都是用笔画出来的,而是用各种实物材料和手法制作出来的,这些实物所形成的轮廓和肌理隐喻着山脉的质感和走向。此外他把颜料泼在网子上留下的方格痕迹,这些手法来自他面对那片土地时的感受,材料寄寓着他游走于大山之间的记忆。通过这些与自己身体发生关系的材料和物件,他把自己印在了‘山相’之中。他用《山相》命题作画,意思似乎是要表达山的永恒精神,也就是山的法相。其综合材料实践不仅是技术层面的创新,更是对中国传统山水精神与当代艺术语言的融合,为‘如何用当代材料表达东方美学’提供了新的可能。”

展览现场

张振江现为中央美术学院博士,广州美术学院教授、博士生导师、水彩画系水性综合与跨界拓展工作室主任,喀什大学特聘教授,中国美术家协会会员,北京当代中国写意油画研究院研究员,粤港澳大湾区美术家联盟油画艺委会委员。

据介绍,此次展览精选展出了张振江今年最新创作的22件“山相”系列精彩作品。走进展厅,一幅幅震撼人心的作品映入眼帘。张振江的画作气势恢宏,色彩浓重,形体深厚有力,具有强烈的视觉张力。他巧妙融合手工纸、数字模型、印章、油彩、丙烯、泥土等多种实物材料,运用火烧、烟熏、滴漏、打磨、刀削、涂抹、泼洒、拓印、拼贴等创作手法,使作品呈现出独特的质感与层次。

中央美术学院教授、博士生导师、造型艺术研究所副所长丁一林

生活感悟与本土文化的特质表达

作为张振江在中央美术学院的博士生导师,丁一林教授从“师生视角”切入,结合自身写实绘画背景与张振江的创作演变,提出了“材料语言与本土精神共生”的核心观点。

丁一林回忆,当年招收张振江读博时,便希望其“在油画领域融入材料特性,探索新的艺术路径”。而从本次“游山记”系列作品来看,张振江不仅实现了这一目标,更将生活感悟与本土文化深度融入创作:“他在新疆喀什的支教经历,为作品注入了情感与精神的厚度——那些画面中的雪山、荒原,不是简单的风景再现,而是对西部大地变迁的观察,对本土文化的尊重与景仰。”

针对作品中的材料运用,丁一林特别关注到“本土材质的使用”:“张振江从新疆当地采集沙土、岩石等材料融入画面,这些材质本身就承载着地域的精神特质,区别于西方进口颜料的标准化表达,形成了具有中国本土性的材料语言——将本土材质转化为艺术语言,才能让作品真正扎根于文化土壤。”

同时,丁一林也从艺术史角度梳理了材料语言的发展脉络:“材料作为独立绘画语言仅有百余年历史,从20世纪初立体主义的拼贴,到基弗将材料推向精神高度,再到张振江今天的实践,核心始终是‘以材质传情’。张振江的突破在于,他没有陷入纯形式的玩味,而是让材料成为表达生活感悟与文化思考的载体,这正是其作品的价值所在。”

中国人民大学文学院教授、著名艺术评论家、策展人夏可君

水性与非水性材料的张力,废墟与诗意的平衡

中国人民大学文学院教授、著名艺术评论家、策展人夏可君以哲学视角为基础,聚焦张振江作品中“材质精神”与“东方美学”的融合,提出两大核心观察:一是“水性与非水性材料的张力”,二是“废墟感与诗意的平衡”。

夏可君指出,张振江在作品中明确标注“水性综合材料”,却同时运用水彩、水墨、矿物质粉、沙土、铁皮等多种材质,形成了独特的“材质对抗与共生”:“他用水性材料的薄透、柔和,去平衡非水性材料的坚硬、粗糙——这种张力恰如南方艺术家对北方荒原的情感回应:既有对西部大地雄浑气质的敬畏,又保留了东方美学的温润诗意。”

谈及“废墟与诗意的平衡”,夏可君以敦煌艺术为参照:“敦煌壁画在岁月侵蚀中形成的‘废墟感’,与张振江作品中荒原、岩石的意象有共通之处——但张振江没有停留在对‘残破’的呈现,而是通过色彩的叠加与材质的拼贴,在废墟感中提炼诗意。比如他作品的标题‘塞上燕脂凝夜紫’‘新绿破春寒’,本身就带着古典诗词的意境,让坚硬的材质有了柔软的情感温度。”

夏可君同时提出建议:“若能进一步强化‘玉质感’的表达,或许能让作品的东方美学特质更鲜明——从中国上古玉器到传统绘画的‘润’,‘玉’始终是东方精神的重要符号,若能将这种质感融入材料语言,可让作品的文化底蕴更深厚。”

中央美术学院教授、博士生导师、中央美术学院研究生院院长葛玉君

现场感、执着精神与理想主义追求

中央美术学院教授、博士生导师,中央美术学院研究生院院长葛玉君从“同行与观察者”的角度,强调张振江作品的“现场感”与“精神执着”,认为其创作是“写实功底与抽象表达的完美融合”。

葛玉君回忆,张振江在中央美术学院攻读博士期间,便展现出对“现场体验”的重视:“他无论创作何种题材,都会先到实地写生,收集当地的风景、人文素材——这种‘肉身在场’的创作方式,让他的作品避免了空洞的形式探索,始终有真实的情感支撑。比如这次‘游山记”系列中的雪山、荒原,不是想象中的风景,而是他在新疆实地感受后提炼的意象,因此有强烈的现场感与感染力。”

针对张振江的创作态度,葛玉君用“执着”与“理想主义”概括:“他对材料的探索近乎偏执,从油画到综合材料,不断打破自己的舒适区;同时,他的作品始终有理想主义的底色——即便运用当代材料,也没有放弃对‘崇高’‘诗意’等精神价值的追求,这在当下浮躁的艺术环境中尤为可贵。”

葛玉君还提到中央美术学院的教学传统:“詹建俊先生曾说,‘能画好抽象的艺术家,往往有扎实的写实功底’。张振江正是如此——他早年的写实绘画训练,让他在抽象表达中始终有清晰的逻辑,能从复杂的材料中提炼出精准的视觉语言,这是很多年轻艺术家缺乏的能力。”

著名当代艺术策展人梁克刚

诗性、舞台性、游戏性,建议创作更“决绝”

著名当代艺术策展人梁克刚,从“跨界策展视角”出发,将张振江作品的特质概括为“诗性、舞台性、游戏性”,同时建议其创作可更“决绝”“大胆”。

梁克刚认为,张振江的创作有三个鲜明特点:一是“诗性”,作品标题与意象均带着古典诗词的意境,即便抽象表达也有诗意的内核;二是“舞台性”,材料的拼贴与空间的营造如现代戏剧舞台,高度概括却又充满想象空间;三是“游戏性”,材料的组合如“搭积木”般自由,没有固定的规则,却能在随意中构建出完整的视觉逻辑——“这种‘游戏感’不是随意,而是艺术家对材料掌控力的体现,说明他在创作中享受过程,而非被既定框架束缚。”

从当代艺术发展角度,梁克刚提出建议:“综合材料与主观绘画并非新鲜事,100年前艺术家就已开始探索。张振江的作品目前仍偏抒情、温润,若能更‘狠’一点,更决绝一点,打破现有的舒适区,或许能创造出更有冲击力的作品——比如在材料的对比上更极端,在情感的表达上更直接,让作品的张力更强。”

梁克刚同时强调:“中国艺术家不必刻意追求西方的‘抽象’,我们的文化传统更擅长‘意象’表达——张振江的作品正是‘意象’的当代转化,这是他的优势,应继续坚持,而非被西方标准绑架。”

《世界美术》执行主编、研究员鹿镭

西方艺术参照下的表现主义色彩与诗性

《世界美术》执行主编、研究员鹿镭从“西方艺术史参照”角度,分析张振江作品中的“表现主义色彩”与“诗性内核”,认为其创作是“对西方艺术语言的吸收与东方精神的坚守”。

鹿镭指出,张振江的作品可置于西方抽象艺术发展脉络中观察:“从康定斯基开启抽象绘画,到极简主义将抽象推向极致,西方抽象艺术始终在‘形式纯化’的道路上推进。但张振江没有走‘冷抽象’的路线,而是融入了德国表现主义的激情与西班牙艺术家安东尼·塔皮埃斯的材料探索,同时保留了中国传统的诗性——这种融合让他的作品既有西方现代艺术的形式张力,又有东方艺术的情感温度。”

针对作品中的“风景意象”,鹿镭以新疆实地体验为参照:“只有到过新疆,才能理解张振江作品中‘平远’透视的来源——那里的山看似很近,实则遥远,这种空间感让作品有了‘大漠孤烟直,长河落日圆’的意境,与唐代边塞诗的精神相通。这种‘诗性’是西方抽象艺术缺乏的,也是张振江作品的独特价值。”

鹿镭同时提到张振江的理论研究:“他曾撰写关于基弗、安东尼·塔皮埃斯的文章,发表在《世界美术》上,这种‘理论与实践并行’的创作方式,让他的材料探索始终有清晰的思考,避免了盲目跟风——这是当代艺术家应具备的素养。”

广州美术学院艺术与人文学院美术史系教授李公明

“物料”概念的提出,打破创作与欣赏的间隔

广州美术学院艺术与人文学院美术史系教授李公明提出“物料”概念,替代传统“综合材料”的表述,强调“物料的选择与隐藏的情感”,呼吁观众“以物观物,打破创作与欣赏的间隔”。

李公明认为,“综合材料”的表述过于侧重“技术层面的组合”,而“物料”更能体现“材质的精神属性”:“张振江作品中的报纸、布料、沙土,不是简单的‘材料拼接’,而是‘物料的叙事’——比如他将布料贴在画面上,遮盖了底层的痕迹,这种‘遮盖’本身就是一种情感表达,可能隐藏着他对某件事、某种情绪的回应。观众不应只看‘表面的物料’,更应思考‘物料背后的隐藏’。”

针对人工智能时代的艺术欣赏,李公明提出独特观点:“在AI快速发展的当下,人类的‘肉身体验’变得愈发珍贵。欣赏张振江的作品,不应只‘看’,更应‘触摸’(当然需遵守展场规则)——只有通过触觉感受物料的质感,才能真正理解艺术家对材质的选择,打破‘创作是艺术家的事,欣赏是观众的事’的间隔。”

李公明同时鼓励张振江:“作为湖南人,‘狠’是刻在骨子里的特质——希望你能在作品中更直接地表达内心的‘不可调和’,比如对某些社会现象的思考、对人生困境的回应,让物料成为情感的‘出口’,而非单纯的形式装饰。”

北京锦都艺术中心艺术总监、中央美院实验艺术学院教授张国龙

生长性、化物质与个人话语体系的构建

北京锦都艺术中心艺术总监、中央美院实验艺术学院教授张国龙从“实践者视角”出发,聚焦张振江作品的“生长性”与“化物质”特质,强调“构建个人话语体系”的重要性。

张国龙指出,张振江的创作有明显的“生长性”——“他不是先设定构图,而是让材料自然流淌、生长,在创作过程中不断调整,这种‘随物赋形’的方式,让作品有了生命力,避免了机械的形式拼接。同时,他实现了‘化物质’的突破——不是将‘想法转化为物质’,而是让‘物质本身成为表达’,比如沙土的粗糙、水彩的温润,本身就在传递情感,无需额外的符号解释。”

针对当代艺术生态,张国龙提出建议:“现在很多艺术家陷入‘综合材料的陷阱’,认为‘用的材料越多越当代’,但张振江的优势在于‘提炼’——他从多种材料中提取出属于自己的语言,这是关键。下一步,他需要更清晰地构建个人话语体系,包括思维逻辑、形式语言、材料选择的一致性,让作品在当代艺术生态中有明确的‘辨识度’。”

张国龙同时分享自身经验:“我从写实绘画到材料探索,再回到架上创作,深刻体会到‘把控力’的重要性——艺术家应能掌控材料,而非被材料绑架。张振江目前的作品已具备这种‘把控力’,若能更‘纯粹’一点,聚焦核心语言,会走得更远。”

艺术家张振江

创作心态的转变与未来方向

在嘉宾研讨后,艺术家张振江现场回应创作思考,分享“游山记”系列的创作背景与心态转变,并表示将吸收嘉宾建议,在艺术道路上更坚定前行。

张振江坦言,“游山记”系列是其创作的“重要转型”:“过去我创作历史题材作品,更注重‘沉重感’与‘叙事性’;但这几年在新疆援疆支教的经历,让我的心态逐渐放松——我开始享受创作过程,不再刻意设定主题,而是让材料自然生长,让情感自然流露。梁克刚老师说的‘诗性、舞台性、游戏性’,其实是我当下创作状态的真实写照,只是我之前没有明确意识到。”针对作品中的“西部意象”,张振江提到空间体验对创作的影响:“新疆的空间感让我震撼——明明看似触手可及的山,实则要走200公里,这种‘近与远’的反差,让我开始思考‘如何用材料表达空间的精神性’。我没有刻意画‘山水’,而是希望通过沙土、色彩的叠加,传递对西部大地的敬畏与热爱。”

对于嘉宾提出的建议,张振江表示将认真吸收:“夏可君老师提到的‘玉质感’、梁克刚老师建议的‘更决绝’、李公明老师强调的‘物料叙事’,都给了我新的启发。未来我会在保持‘诗意’的同时,尝试更直接的情感表达,让作品的张力更强;同时,我也会继续探索本土材质的可能性,让作品更扎根于中国文化土壤。”

张振江最后提到创作的“使命感”:“作为艺术家,既要关注技术探索,更要坚守精神追求。我希望我的作品能让观众感受到东方美学的当代魅力,也希望能为‘如何用当代材料表达传统精神’提供一点参考。艺术之路还很长,我会继续坚定地走下去。”

部分嘉宾合影

材料探索的核心是“精神表达”,而非“技术炫技”

会议一致认为,张振江作品的价值不在于“用了多少种材料”,而在于“材料与精神的共生”——无论是新疆的沙土、水彩的温润,还是铁皮的坚硬,都是其表达对西部大地情感、对东方美学思考的载体。这启示当代艺术家:材料探索不应陷入“技术主义”的陷阱,而应始终以“精神表达”为核心,让材料成为情感与思想的“传声筒”。

部分观众与艺术家张振江合影

东方美学的当代转化需“扎根本土,吸收外来”

嘉宾们普遍认可,张振江的创作是“东方美学当代转化”的典型案例——他既吸收了西方表现主义、综合材料艺术的语言,又坚守了中国传统的“诗意”“意象”精神,同时融入对本土大地的情感。这表明:中国当代艺术无需刻意“对标西方”,也无需盲目“回归传统”,而应“扎根本土文化,吸收外来养分”,形成兼具民族性与世界性的艺术语言。

展览现场

艺术家需“构建个人话语体系,保持创作真诚”

嘉宾们多次强调“个人话语体系”的重要性——张振江的优势在于其“写实功底与材料探索的融合”“西部体验与诗意表达的结合”,未来需进一步强化这种“辨识度”;同时,创作应保持“真诚”,如张振江“享受创作过程”的心态,避免被市场、潮流绑架。这是当代艺术家可持续发展的关键。

本次锦都艺术中心张振江作品对话会,不仅是对一位艺术家创作的深度研讨,更是对“当代艺术如何扎根本土、如何融合传统与现代、如何连接专业与公众”等核心问题的集体思考。张振江的“游山记”系列作品,以材料为笔,以情感为墨,书写了东方美学的当代篇章;而嘉宾们的多维度解读与建议,则为其未来创作指明了方向,也为中国当代艺术的发展提供了有益参照。

展览现场

正如本次展览策展人荣剑所言:“锦都艺术中心20年的实践,始终追求‘让艺术走进公众,让思想照亮创作’。本次对话会只是一个起点,未来我们将继续搭建更多对话平台,推动中国当代艺术在传承中创新,在交流中成长。”相信在艺术家、评论者、机构与公众的共同努力下,中国当代艺术将迎来更具活力与深度的发展未来。

据悉,本次展览将持续展至11月13日。

(文/黄伟哲,来源:020艺术观察)

展览现场

展览作品欣赏

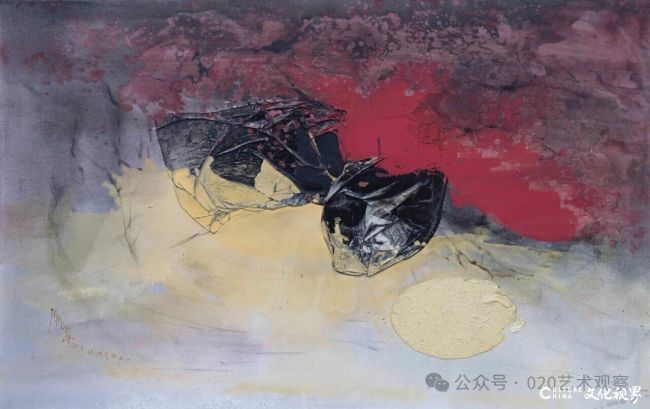

《山·相No.1-塞上燕脂凝夜紫》

综合材料120cm×180cm

2025年

《山·相No.2-甲光向日金鳞开》

综合材料120cm×180cm

2025年

《山·相No.4-荒芜略有蹊》

综合材料120cm×180cm

2025年

《山·相No.7-青蔼入看无》

综合材料120cm×180cm

2025年

《山·相No.8-阅尽人间春生》

综合材料120cm×180cm

2025年

《山·相No.9-积雪浮云端》

综合材料120cm×180cm

2025年

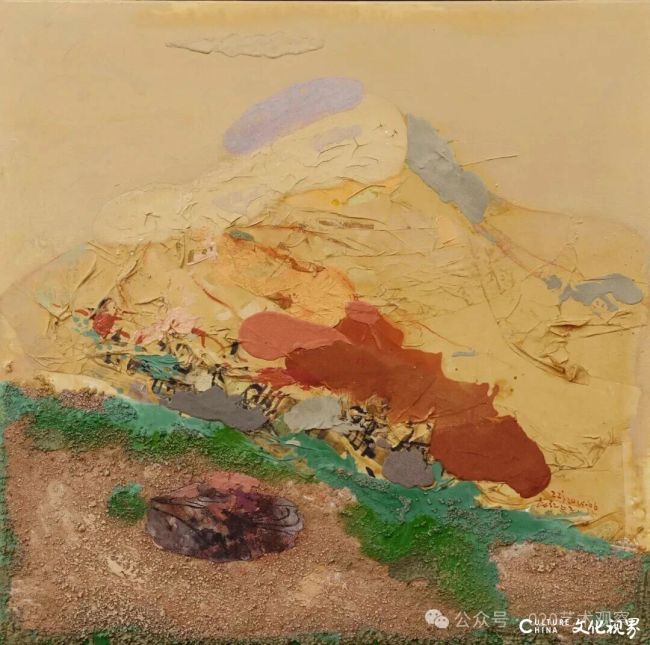

《山·相No.11-大漠沙如雪》

综合材料100cm×100cm

2025年

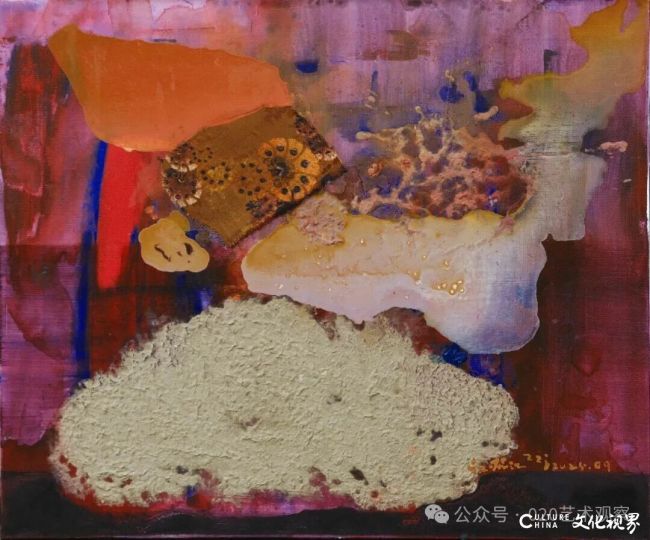

《山·相No.12-新绿破春寒》

综合材料100cm×100cm

2025年

《山·相No.13-羲和驭日烧赤壤,昆吾切玉塑寒峰》

综合材料100cm×100cm

2025年

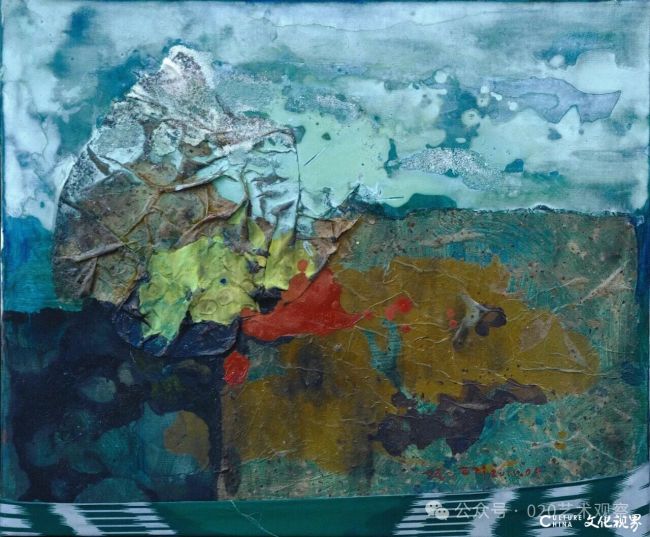

《山·相No.15-瀚海阑干百丈冰》

综合材料100cm×100cm

2025年

《山·相No.16-湖清霜镜晓》

综合材料80cm×100cm

2025年

《山·相No.17-千里黄云白日曛》

综合材料80cm×100cm

2025年

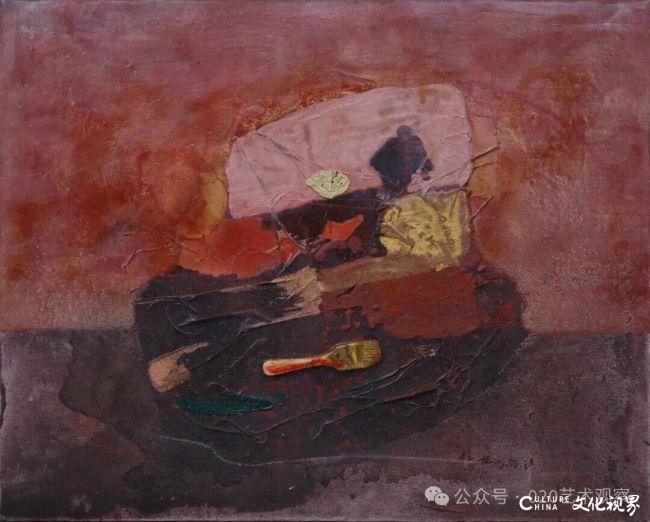

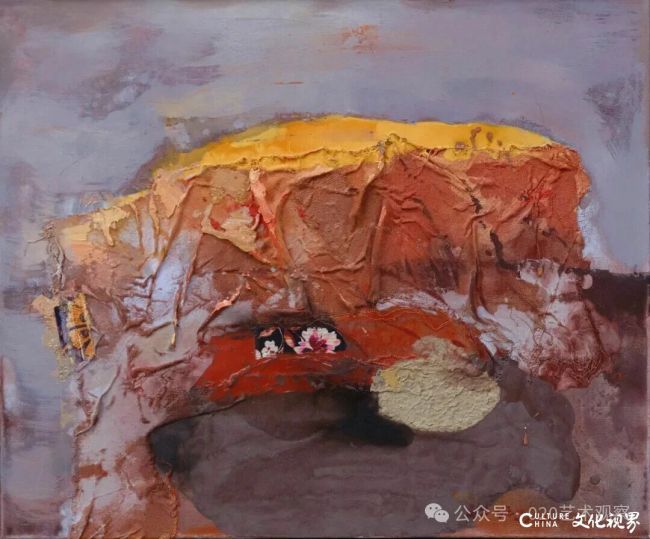

《山·相No.19-赤焰烧空映雪峰》

综合材料80cm×100cm

2025年

《山·相No.20-喧嚣沉降望星空》

综合材料80cm×100cm

2025年

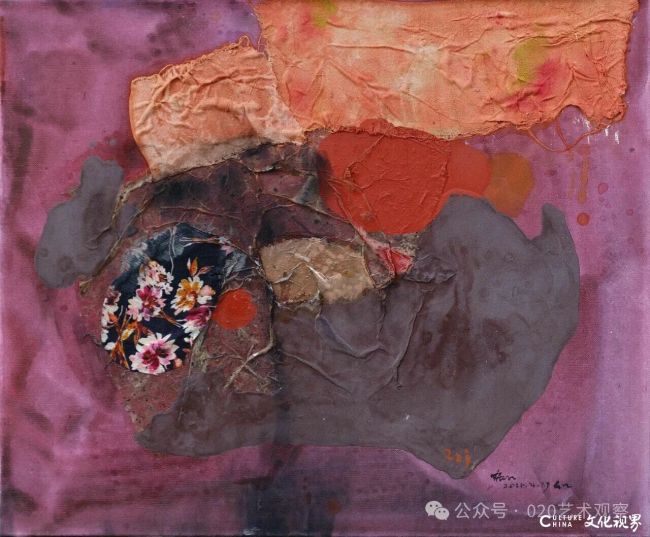

《山·相No.25-女娲炼石补天处》

综合材料50cm×60cm

2025年

《山·相No.26-神工色板落凡尘》

综合材料50cm×60cm

2025年

《山·相No.27-赤赭青黄落此间》

综合材料50cm×60cm

2025年

《山·相No.28-金晖遍洒沐山岗》

综合材料50cm×60cm

2025年

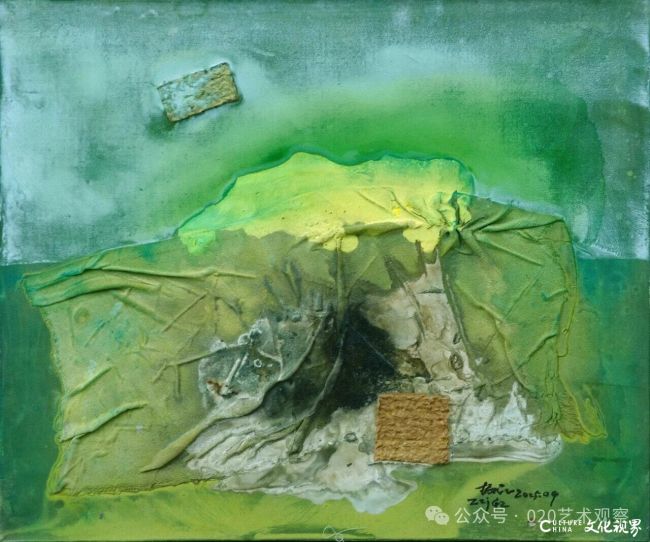

《山·相No.29-新绿漫山岗》

综合材料50cm×60cm

2025年

《山·相No.30-凝霜垂落入深蓝》

综合材料50cm×60cm

2025年

《山·相No.31-流银熨烫黄沙影》

综合材料50cm×60cm

2025年

《山·相No.32-千丘万壑绿新痕》

综合材料50cm×60cm

2025年

画家简介

张振江,中央美术学院当代油画博士,现为广州美术学院教授、博士生导师,水彩画系第四工作室(综合材料与实验绘画)主任,喀什大学特聘教授,中国美术家协会会员,北京当代中国写意油画研究院研究员,粤港澳大湾区美术家联盟油画艺委会委员,中国70油画公社成员。

油画《重器·海洋石油981》入选文化与旅游部国家主题性美术作项目,“美在新时代——中国美术馆典藏精品特展”,“美在科技——中国美术馆藏科技题材美术作品展,“伟大征程时代画卷”庆祝中国共产党成立100周年全国美术作品展,“伟大历程壮丽画卷”庆祝中华人民共和国成立70周年全国美术作品展,第十二届中国艺术节全国优秀美术作品展。

作品被中国美术馆、广东美术馆、广东省政协美术馆、内蒙古美术馆、吴冠中美术馆、诚丰美术馆、莞城美术馆收藏。

在《美术研究》、《美术》、《美术观察》、《美术学报》、《世界美术》等学术期刊发表十多篇学术论文。