去年和家妹回了次安福,她说要替故去的父母去看一看那地方。离上一次我带着孩子同行,倏忽又是九年过去。

江西兵团和其他省份的十二个兵团一样,按军委、国务院的决定撤消军事化建制后,七团的人员和土地归建为横龙垦殖场。那天,走访原七团二营所在的山庄乡,六分场的场长兴致勃勃地向我们介绍起场里种的金兰柚,说是名品,口味特别好,到秋天寄给我们尝尝。

讲起金兰柚,分场场长一脸笑哈哈的

(摄于2024年)

安福的柚子能吃了?当年我在口村见到那棵柚子树的回忆从脑子里浮现出来。

平生第一次见到挂在树上的柚子,是1970年夏我到化工营报到的那天。连里预留给我的铺位在一排,几十个人的统铺塞在口村一家老俵借出来的百年老屋里。老屋没窗,靠前门和后门透气,所以前后门总是开着。走出后门,老屋就挨着土坡,土坡上葱笼的竹林中有一棵老高老高的树,上面挂着许多在上海城里叫文旦的柚子。

进入口村的小路。村子的老屋已经废弃

(摄于2012年)

那是化工营在荒坡上搞土建的一段日子,每天惦记的只是三顿饭,惦记着哪天有肉吃,没有人会想起生活中还有水果这件事。天天看着这棵树上的柚子,我憋了好些天后悄然向村里一位老俵打听这柚子什么时候熟、咱能不能摘?“不能吃,这柚子苦、酸的很,不能吃的。”

后来几年里,从大光山调到挡头山,吃到了一营种出来的桔子、桃子、梨子,一年中有了几天吃水果的快活。可再没见过柚子树,也忘了柚子这回事。

去年秋天,在安福的江西名书家刘云根兄突然寄来一大袋柚子,个头不大,看上去还有点粗糙。可家里人都说清甜中有一点回甘,一种特有的香气果然与其他柚子不同。而我,更有一丝别样的滋味在心里。

垦殖场寄来的安福柚子

垦殖场正在筹建场史陈列,兵团七团是这块土地上曾经轰轰烈烈的昨天。今春场领导来过上海,让我提供些个人保存的兵团生活、工作照片。没想到,前几天收到他们给我寄来的一大袋柚子,这份惦念让我一阵暖意。“你们为安福付出了青春和汗水,您对我们安福人一直抱着深厚的感情。这是我们的一点心意。”场领导短信中的“青春”二字,更是令人禁不住眼眶又热起来。我将柚子分送周围的一些老伙伴和友人。我不用问他们觉得口味如何。“这是我们当年的土地上产的柚子”,送出去时心里的那种欣慰,不是别人都能体味的。

在电话里,与云根兄说起五十多年前口村见到的那棵柚子树。他告诉我:“那是野生的土柚子,真不能吃,可以入药,和冰糖一起煮了喝,治咳嗽。现在的柚子是多年改良的新品种,完全不同了。这里每年还办金兰柚节,挺热闹的,你有时间再来看看。”

我对云根兄说,“哈哈。野的还真不都是好东西啊。我在挡头山抓过那几种口味并不好的野物,回想起来是当年的无奈”。

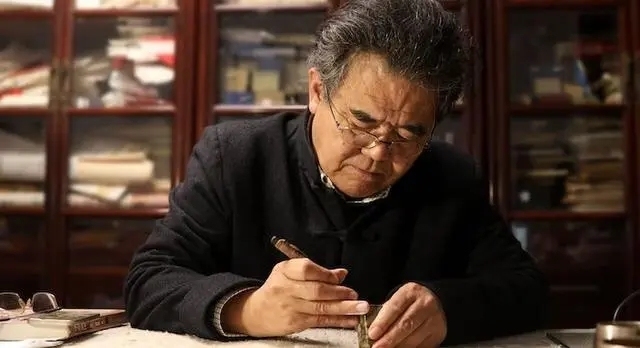

孙慰祖

2025年10月22日夜于四半堂

(来源:问印公社)

艺术家简介

孙慰祖,1953年出生,别署可斋,西泠印社副社长,中国美院教授、博士生导师,上海市书法家协会顾问,上海博物馆研究员,上海市文物鉴定委员会委员,中国书法家协会第六届篆刻委员会委员,上海中国书法院副院长,中国艺术研究院篆刻院研究员,获第七届中国书法兰亭奖金奖。

已出版主要学术著作有《两汉官印汇考》《古封泥集成》《上海博物馆藏品研究大系——中国古代封泥》《中国印章——历史与艺术》《历代玺印断代标准品图鉴》《唐宋元私印押记集存》《隋唐官印研究》(合作)《可斋论印四集》《孙慰祖玺印封泥与篆刻研究文选》、《孙慰祖印稿》、《印中岁月》、《封泥:发现与研究》、《邓石如篆刻》等近50部。