天问|读徐勇民的画

近期徐勇民的水墨实验着实带给阅读者的除了是惊叹,还是惊叹,阅读者惊叹其水墨图像世界所传达出的那种简洁,纯粹及雄浑和强悍的冲击力,更惊叹徐勇民在自我艺术探索的旅程中的那种颠覆与超越的勇气和不间断的探求的精神。他颠覆的是传统的贯性的对于水墨的认知,超越的则是自我已有的盛誉和诸多被赋予的光环。

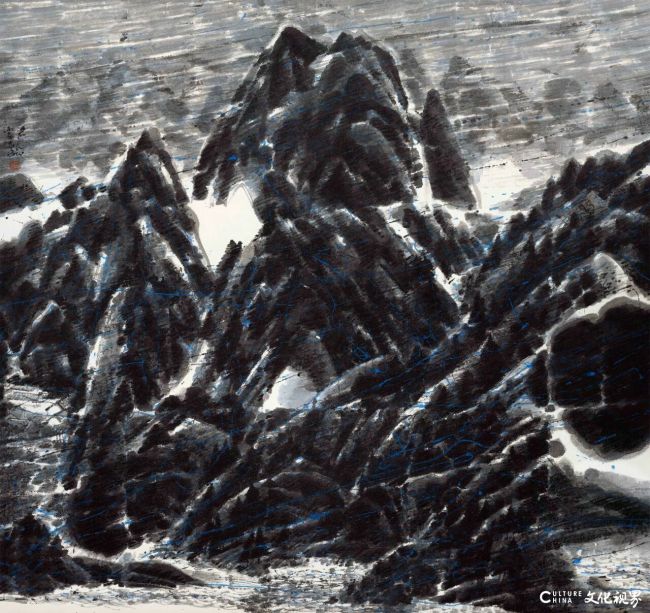

徐勇民《惊鸿》

69x138CM

2020年

徐勇民近期的水墨图像表达,既非空穴来风,亦不是一蹴而就,而是他在这一时段儿视觉表达的必然突显。这是凝聚着他经年累月的对社会现实和艺术人生的真诚思考和激情表达,更把人到中年的智慧与圆融,通透与顿悟贯穿期间。

探求徐勇民的视觉表达形迹,不难发现,早在2018年,这种团块儿状的水墨图像已开始出现在他的视觉表达间,扑面而来的就是这种开张强悍的力量感和简洁纯粹但绝不简单,经得起细读与细品的情理与韵致。从他对这批图像的命名已可探究出他内心深处的那种忧患与迷离,浪漫与才情,诡异与梦幻,及难以割断的乡愁,还有的就是对于传统文化的留恋尊崇与守望。他在随机的涂抹间,率性的表达中,既把自我的那种茫然与期待,忧虑与愤懑,无聊与彷徨,无语无耐与无助的无尽思续清晰的表达出来。一团漆黑,黑的晶莹剔透,看不见叙事,亦鲜有题材的束缚,更有着反复涂抹依稀难辨的视觉图码。天问何来?为什么是天问,这构成了徐勇民在这一特殊社会情境下的视觉追问。透过这一系列的视觉追问,他彰显出了自我的观念和态度,浸润出了自我的理想与追求。变幻的视觉图景与不变的视觉知识分子的精神追求相交织,共同谱写出这样令阅读者晕眩的视觉新篇章。在一团漆黑中,传达出一种开张强悍之势及力量无边之意境。弥漫其间的是令阅读者迷醉和激赏的来自徐勇民内心深处的真诚思考和激情表达。

徐勇民《雲君》

89X96CM

2020年

徐勇民智慧性的用空无来代替有容,用无意义消解意义。从有形走向了无形和无边际,从有限走向了无限。

由此,一个在视觉艺术的探索旅程中日渐追求纯粹的徐勇民正迎面走来,他的那种追求身份独立与精神自由,不仅对自身的生存实境有着深度思考,更有着清晰表达的徐勇民的确感染和侵袭着每一个走近其图像世界的阅读者的心灵。他所精心营构和编织的视觉图景,在随机,随心,随性和偶然的书写中,焕发出了他对生命生活的热爱,对艺术的炽热的激情及对未来的憧憬与期盼。这是一个视觉知识分子的文化立场和追问情怀,他追问的精神内核,相信每一位阅读者都会有自己的解读……

(文/冀少峰,著名艺术批评家、策展人、湖北美术馆馆长、中国雕塑学会副会长)

时代·笔墨——当代中国水墨的承传与新变(节选)

“笔墨当随时代”,清初石涛的这一声呐喊,穿越300年的时空,至今仍在中国画坛回响。它道出了艺术创作与时代精神的深刻关联,也预言了中国水墨画在当代文化语境中必然面临的变革与挑战。当古老的水墨传统遭遇瞬息万变的现代社会,当绵延千年的文人画体系面对全球化的文化视野,当代中国水墨艺术家们如何以笔墨回应时代,如何在承传中寻求新变,成为这个时代不可回避的艺术命题。

“笔墨”二字,自宋人提出“气韵本乎笔墨”以来,便不只是工具层面的勾皴点染,更是中国人观看世界、安顿自我的精神语法。笔墨语言作为中国水墨艺术的核心,从来不是僵化的形式套路,而是流动的生命体验与时代精神的凝结。从宋代范宽的雄浑山水到元代倪瓒的疏淡意境,从明代徐渭的纵逸泼墨到清代八大山人的孤傲简笔,每一个时代的杰出画家都以其独特的笔墨语言,记录下了那个时代的精神气质与审美追求。在当代,这一传统依然在延续,只是表达的方式与内涵已发生深刻变化。

徐勇民《如有长风吹》

136X68CM

2013年

徐勇民的“大红花”系列诠释了笔墨的当代性。他对传统有着深刻的理解,但他的创作却展现出鲜明的当代意识。“大红花”系列以中国民间常见的红花布为灵感来源,将这一极具民族特色的视觉符号转化为水墨表现的对象。在徐勇民的笔下,大红花不再是简单的物象,而成为承载文化记忆与情感认同的象征。他以极为当代的构成方式重新诠释这一传统图案,通过色彩的强烈对比、形态的夸张变形、空间的平面化处理,创造出既有民族底蕴又具有现代视觉冲击力的画面效果。他的创作提示我们,水墨的当代性不仅体现在形式语言的创新上,更体现在对中华优秀传统文化的创造性转化与当代诠释中。他剥离传统笔墨程式,保留最朴素的线条与水分,把“传承”从临摹而活化为一帧“未完成”的山水,使笔墨在代际传递中持续生成新的语义。

笔墨之“变”不是目的,而是让笔墨之“常”——那份对万物柔软而坚韧的感知——在每一次时代震荡中重新醒来。

徐勇民《湛湛露斯》

116x205CM

2016年

当代中国水墨艺术的发展,正处在一个传统与现代、本土与全球、传承与创新多重张力并存的历史节点。一方面,水墨艺术需要坚守其文化身份与精神内核;另一方面,它又必须面对当代社会的视觉经验与文化语境,实现创造性转化、创新性发展。这种转化不是对传统的简单否定,而是对其精神内涵的深化与拓展;不是对西方艺术的盲目追随,而是在对话中确立自身的主体性。

笔墨作为中国水墨艺术的核心,其生命力在于不断地创新与发展。真正有生命力的笔墨,既扎根于深厚的传统土壤,又向着当代生活的阳光雨露生长;既承载着民族的文化基因,又回应当代人类共同的精神关切。在这个意义上,“笔墨当随时代”不仅是一种艺术主张,更是一种文化责任与历史使命。

(文/杨维民,湖北美术学院艺术人文学院教授,南通大学艺术学院后海派艺术中心主任)

作品欣赏

徐勇民《墨炽》

138x68CM

2025年

徐勇民《山影之二》

138X68CM

2024年

徐勇民《雲霭之二》

138X68CM

2025年

徐勇民《弯弓》

138x68CM

2024年

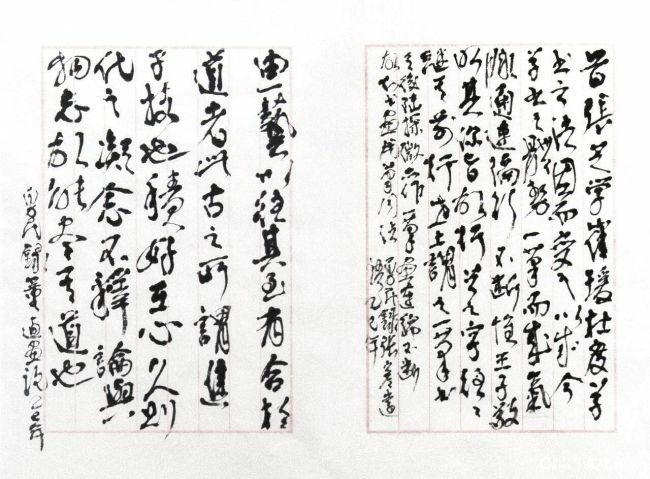

徐勇民《文稿》

(来源:江南墨堡)

艺术家简介

徐勇民,1957年出生。安徽凤阳人,毕业于湖北美术学院,曾任湖北美术学院院长(2003-2017年)、教授、博士生导师。主要社会职务包括中国美术家协会理事、湖北省美术家协会副主席、教育部高等学校美术类专业教学指导分委员会副主任、湖北省人民政府学位委员会委员、湖北省人民政府文史馆馆员、民盟中央美术院常务副院长、民盟湖北艺术院院长,享受国务院政府特殊津贴。

1982年起作品《月牙儿》获第六届全国美展金奖及瑞士国际连环画节特别荣誉奖,《家》获同届美展银奖,《看不见的收藏》获第七届全国美展银奖和湖北省美展金奖。主持国家精品课程《工笔人物画》,承担教育部“楚美术暨中国先秦南方美术形态研究”课题。2023年率团赴法国、德国、意大利签署多项校际合作协议,推动建立“中国湖北美术学院德国创作交流中心”。曾获“湖北省有突出贡献中青年专家”“湖北文化名家”称号,作品被中国美术馆、湖北美术馆及海外艺术机构收藏。