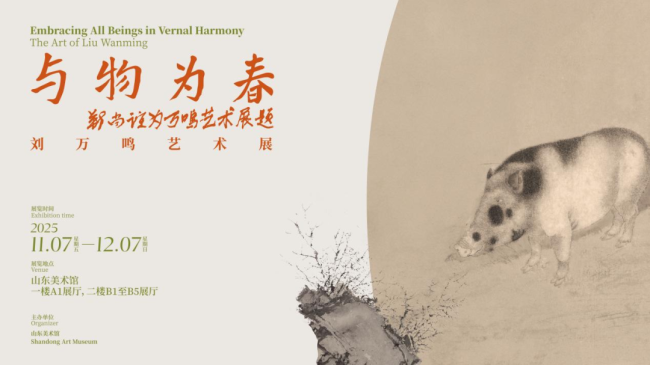

11月9日,“与物为春——刘万鸣艺术展”在山东美术馆启幕,集中呈现中国美术家协会副主席、中国国家画院院长刘万鸣40载艺途积淀的500余幅力作。展览涵盖人物、花卉翎毛、走兽、竹石、瓜果杂项等多个题材,既见传统文脉之承续,又显时代精神之新貌,全面勾勒出艺术家深邃的美学追求与丰沛的创作活力。开幕当日嘉宾云集,反响热烈。特采撷部分观展嘉宾的真挚感言,以期与读者共赏其艺、共悟其心,感受“与物为春”的笔墨温度。

——编者按

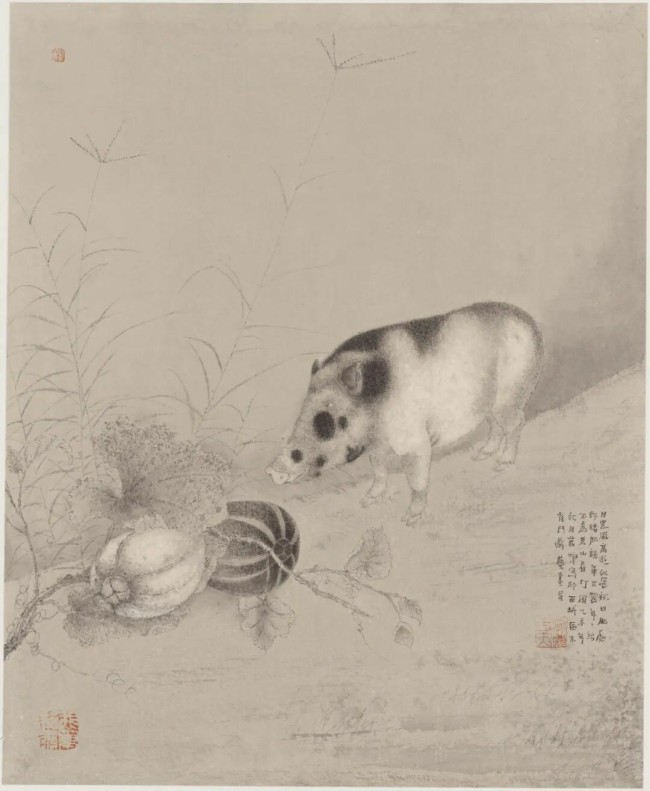

首先,无论书法、绘画,还是其他艺术表达形式,刘万鸣都展现出一种近乎“百科全书式”的文化整合能力。这一点在当代中国艺术家中极为难得。更重要的是,刘万鸣所有创作的精神内核始终围绕“生命”展开。比如他画的小猪、小鹿、猴子,看起来可爱,却绝非简单的题材选择。在他眼中,这些不是“花鸟画”的符号,而是真实的生命存在——有情感、有尊严、有繁衍、有消逝。他以一种天然的悲悯之心去观照万物,这种人道主义关怀,是许多花鸟画家所不具备的。他们画动物只是技法练习或装饰趣味,而刘万鸣看到的是生命本身的价值。正因如此,观看他的作品时,观者会不由自主地被带入一种深沉的悲悯情绪之中。我一直认为:没有悲悯情怀的艺术家,不能称之为真正的艺术家。而刘万鸣恰恰将这种人文精神贯穿于笔墨之间,体现得极为完整。这是他艺术最核心,也最打动我的地方。

《悠然东篱图》240×124cm纸本设色2024年

其次,从他的作品中,还能感受到一种中国人特有的精神气质——我们常说“古法用笔”,其实“古法”所强调的从来不只是技术层面的笔法,而是画家的人格境界:是否有骨力、有骨气、有骨韵?是否顶天立地、立身有道?这种“骨”,是中国传统文人立身的根本标准。刘万鸣身上就体现出这种刚健而不失温厚的气质。若用“铁血”形容或许稍显激烈,但他确实具备一种内在的坚韧与担当,这在当下尤为珍贵。

《田间》56x46cm纸本设色2015年

再次,他的画面在融合传统与当代方面达到了一种新的意境高度。他并不拘泥于一家一派,而是在“跨文化”“跨媒介”的视野中,构建出既古雅又现代的独特语言。尤其值得注意的是,他坦言受到郎世宁绘画的影响。过去我们对郎世宁评价偏低,但实际上,只要看过原作就会明白:郎世宁不仅技艺精湛,其知识结构、观察方式乃至对中西视觉体系的调和能力,都达到了极高的水准。他是被严重低估的天才型画家。刘万鸣敢于接续这一脉络,并将其融入自己的创作体系,显示出开阔的文化胸襟。更深层次地看,他的艺术根基主要来自宋元传统——宋代重“格物致知”,工致精微;元代重“写意抒怀”,文人化倾向强烈。从宋到元的转型,是中国绘画史上一个尚未被充分研究的重大课题:宫廷审美如何转向江湖文人的精神表达?这一转变背后,是异族统治下士人阶层的精神压抑与自我救赎。元代文人画之所以高妙,正因为其在政治压迫中迸发出强烈的“博弈之气”与“抒情强度”——这种精神高度,完全可以与意大利文艺复兴相提并论(二者时间相近,但文化语境截然不同)。刘万鸣正是在这两个支点之间找到了自己的路径:一方面继承宋代“求真”的精神——不是表面的形似,而是对物象本质与生命真理的探求;另一方面汲取元代文人画的抒情性,将内心的郁勃之气通过笔墨自然流露。他深知:中国画的核心从来不是“笔墨技巧”,而是精神的高度。董其昌之后,我们过度聚焦于“笔墨”,反而遮蔽了更重要的精神维度。真正的高度,是在文化压迫或时代困境中,仍能以艺术完成精神的超越与表达。

《咏秋》45×33cm纸本指墨2025年

此外,本次展览中展出的大量指墨作品也值得关注。指画与毛笔画的本质区别在于媒介特性:毛笔柔软、富有弹性,受千年画论规范约束;而手指坚硬、直接,缺乏传统理论支撑,反而更具自由度与偶然性。正因没有“定法”,指画更接近即兴与直觉,更能实现“心—手—纸”的直接联通。神经系统、血脉感知与心灵瞬间共振,使得指墨成为刘万鸣表达内心世界的重要通道。你会发现,他用毛笔时多表现高古气象,讲究法度;而用指墨时则更放松、更抒情,甚至容许“失误”——一个墨点、一处晕染,随手调整,反而成就意外之趣。这种“无法之法”,恰恰是其性情的自然流露。可以说,指墨是他通往本真自我的一条捷径。

《醉秋图》27.5×30.7cm纸本指墨2025年

最后,我想谈一个更宏观的判断:近年来,我们一直在呼吁构建中国当代艺术的自主话语体系。100多年来,中国学术长期处于“中西互鉴”格局中,但实质是以西方为中心。一个拥有5000年文明的国家,不可能依靠外来文化完成自身的文化复兴。我们必须确立属于自己的现代性标准,并以此为基础,建立文学、哲学、艺术等领域的自主话语系统。而刘万鸣此次展览,恰恰为这一目标提供了强有力的实践支撑。500余件作品构成一个完整的美学体系:它既是当代的,又是中国的;既根植传统,又面向未来。他在传统资源的当代转化上做出了典范性探索——这正是中国美术理论与创作体系建设的根本路径。因此,我认为:刘万鸣的实践,标志着中国画当代话语体系的建构已初见成效。他的展览不仅是一次艺术呈现,更是一次文化自信的彰显。它让我们看到:中国人完全有能力在西方体系之外“另起炉灶”,确立自己的审美标准与价值坐标。而这,正是中华民族文艺复兴的关键所在。

(文/张晓凌,中国国家画院原副院长、华东师范大学美术学院院长 来源:中国美术报)

《背影》40×25cm纸本设色2020年

《大吉祥》40×35cm纸本设色2020年

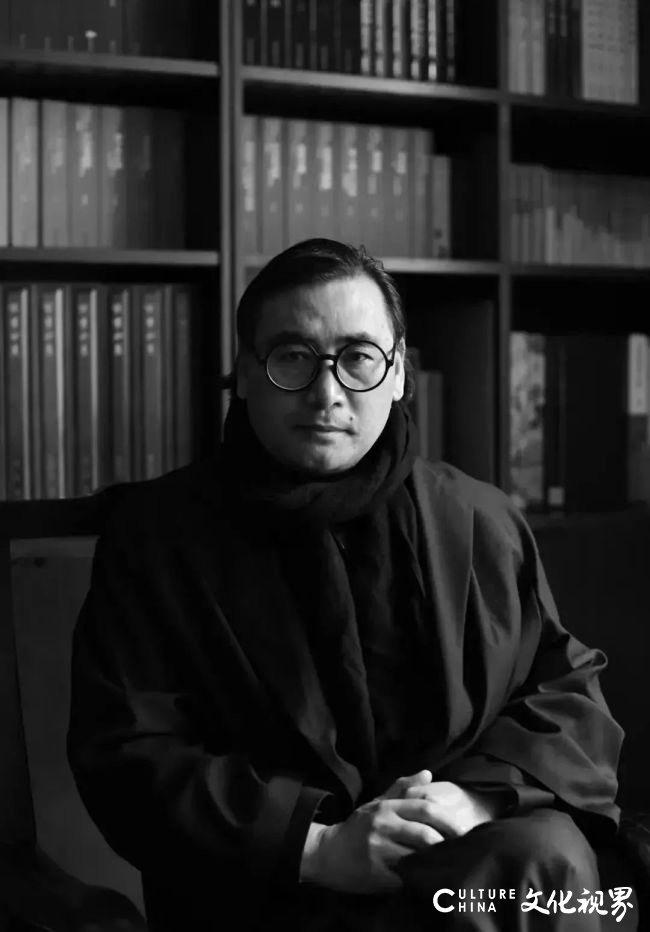

艺术家简介

刘万鸣,1989年毕业于天津美术学院,1995年就读于中国艺术研究院美术学研究生课程班。历任中国艺术研究院研究生院常务副院长、中国艺术研究院中国画院常务副院长、中国国家博物馆副馆长。

现任全国政协委员、民盟中央委员、中国美术家协会副主席、中国国家画院院长、中国美术家协会中国画艺委会副主任、中国工笔画学会副会长、中国艺术研究院博士生导师、曾任西安美术学院博士生导师、中国传媒大学博士生导师、上海大学美术学院博士生导师、中国文化遗产研究院研究员、第三届中国美术奖评审委员、故宫博物院中国画法研究所客座研究员、第十三届全国美展评审委员、第十四届全国美展评审委员。

2012年获中国青年艺术家提名奖,2014年入选国家百千万人才工程授予“有突出贡献中青年专家”称号,享受国务院政府特殊津贴专家,中宣部2017年文化名家暨“四个一批”人才,中组部国家高层次人才特殊支持计划领军人才“万人计划”。

中国画作品曾入选全国美展、全国画院展及省部级展览,曾获得金、银、铜、优秀等奖项十余次。

积极参与国家主题性创作,作为第一作者完成《遣唐使》《西电东送、西气东输工程》《黄河摆渡人》《南水北调工程》等中国画作品。

曾在中国国家博物馆等国家级展馆举办个展,作品被中国美术馆、中国国家博物馆、中国艺术研究院等国家级单位收藏。中央广播电视总台多次专题报道其艺术创作及成就。

出版《中国画论》《刘万鸣作品集》《画道文心——刘万鸣·书画小品选》《中国近现代美术经典丛书——徐悲鸿》卷、《中国著名艺术家图录——刘万鸣》《刘万鸣素描写真集》《中得心源——刘万鸣书法作品选》《咫尺大象——刘万鸣中国画小品选》等个人专著二十余部。其中《中国画论》一书为普通高等学校艺术学科新形态重点规划教材。