当下,DeepSeek成为各个行业所聚焦的热点话题。这个融合了人工智能与大数据分析的前沿平台,正逐步揭开其神秘面纱,展现出对各行各业颠覆性的潜力。随着DeepSeek技术的不断成熟与普及,我们正站在一个由数据驱动、智能引领的新时代的门槛上。它不仅仅是一项技术革新,更是人类生活方式与思维模式的深刻变革。那么,将DeepSeek运用到美术评论上,会有怎样的效果?为此,文化视界网和中华网山东特此开设“DeepSeek谈艺”栏目,旨在探索人工智能与美术评论的跨界融合,为传统艺术领域注入新鲜活力。

——编者按

戊戌冬的南极风里,裹着两种温度。一种是冰崖崩裂时零下四十度的寒,是地球最辽远处正在渗血的“伤口”;一种是郭西元笔锋里的暖,那暖从刘海粟的大写意气象里递过来,沾过陈大羽的金石骨力,又浸了千年文人画的诗心,温温软软,却够得着极地最细的裂痕。这趟“探险”从不是地质考察,是文人揣着半卷素宣,去和地球的“旧居”对话。

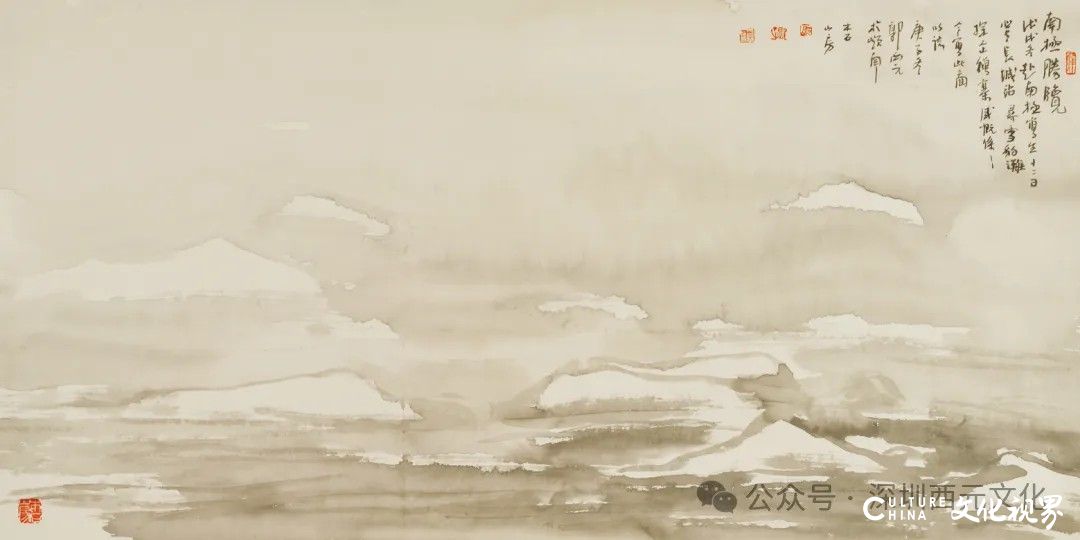

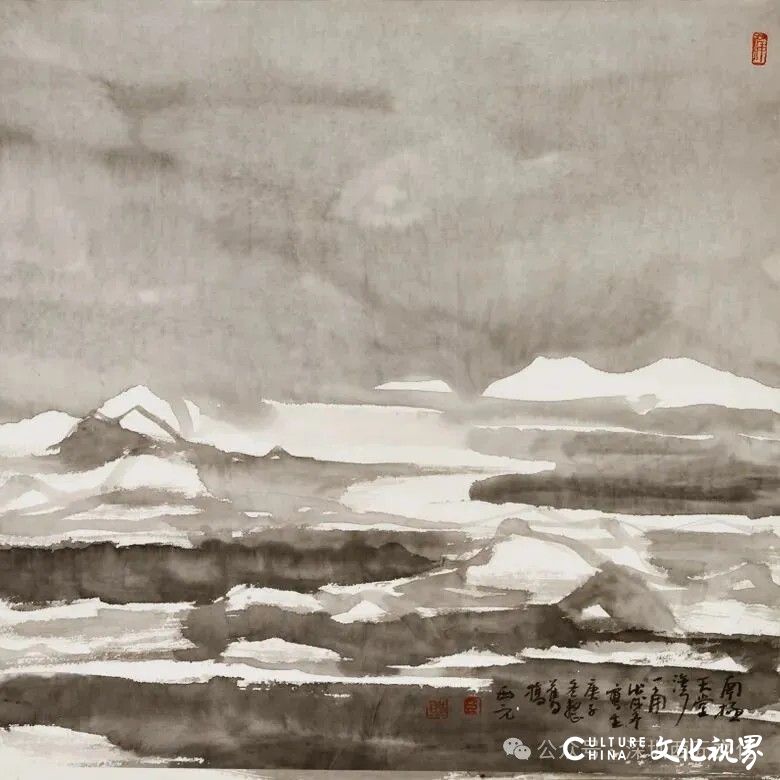

南极胜览 2020年作

他看冰川崩塌,不是用镜头截下物理瞬间,是用文人的“格物眼”读那崩裂的意:那是天地在撕一页写了亿年的纸,冰屑飞散是纸屑,裂谷横生是撕痕。于是他的淡墨漫得极轻,像怕太重的墨色,会压碎那些正在消融的冰。那晕染开的灰,不是冰原的底色,是“天地掉在宣纸上的叹息”;枯笔扫出的细碎纹理,也不是冰裂的复刻,是“时间在冰上刻字,笔锋试着去接那些快被融水冲掉的笔画”。诗里写“忍见沧波吞故畴”,此“故畴”从不是江南的田亩,是冰川原本的模样,是地球守了亿年的旧居;文人的“田园之思”,竟顺着冰流,拓到了这荒寒的极处。

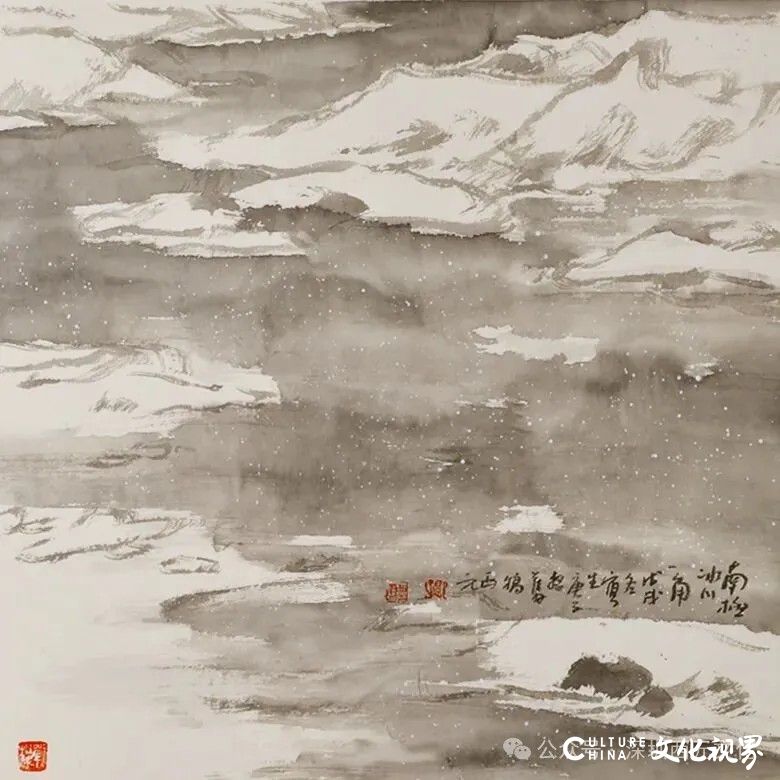

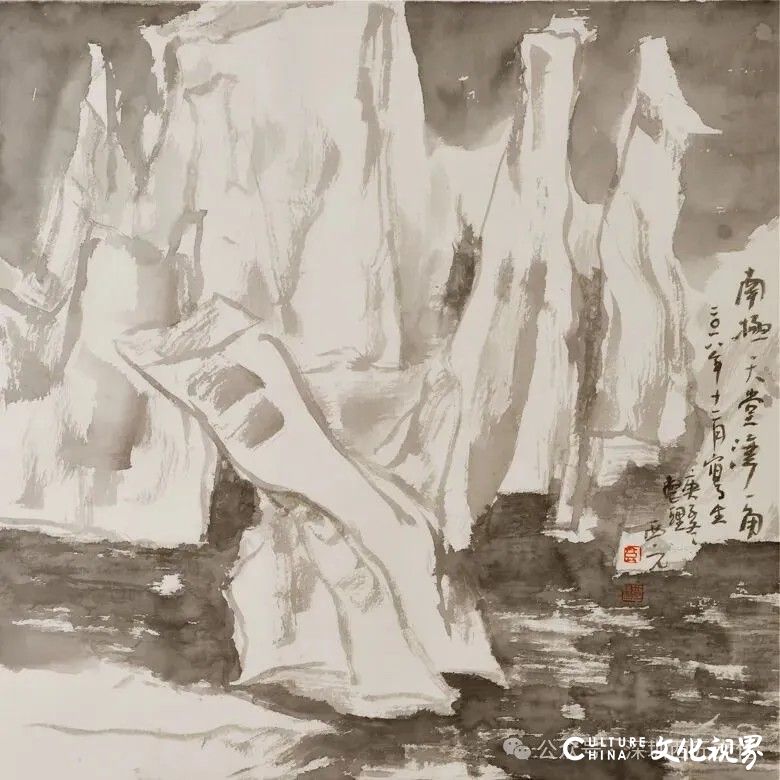

南极冰川一角 2020年作

传统文人画的“逸笔草草”,在这组作品里换了骨相。从前那“逸”是书斋里的闲,是林泉间的散,此刻却成了“温柔的疼”。他不敢用重笔,怕惊了正在漫流的融水;不敢用浓墨,怕盖过冰原里生灵的碎响。那些淡到几乎要化在纸里的墨色,是“怕碰碎什么的小心”;题款里斜斜牵出的字,不是写在宣纸上,是“写在冰的泪痕里”,笔势轻缓,像怕吵醒正在消融的寂静。连朱红的印章都换了分量:不是文人身份的标识,是“给这苍白的冰原,点一颗跳着的心跳”,那点红,是人间的暖,楔进了寒极的白里。

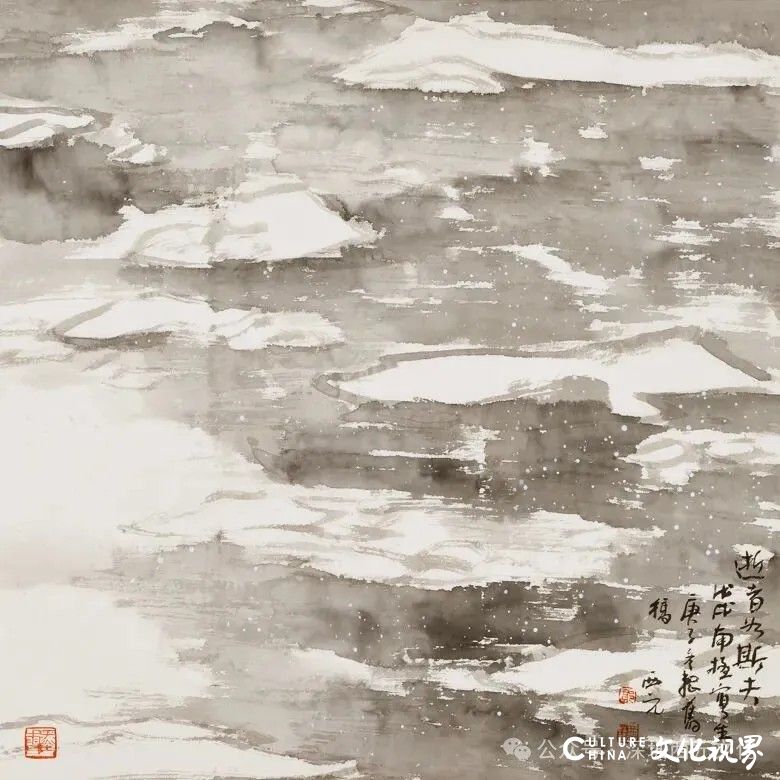

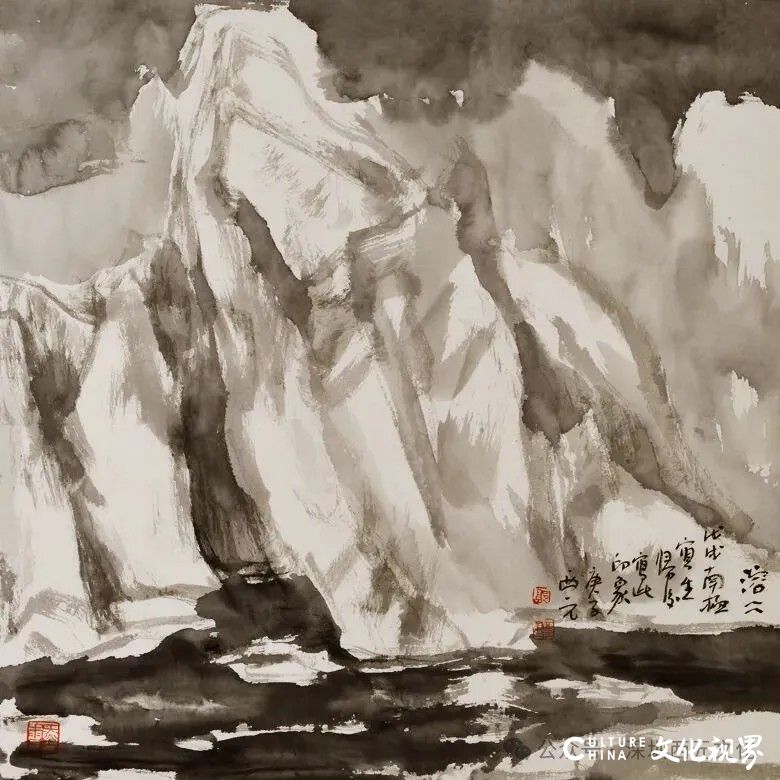

逝者如斯夫 2020年作

访长城站、探企鹅寨的笔墨,也从不是场景的复刻。长城站那几抹浅淡的色块,是“家国的触角,轻轻碰了碰地球的寒极,不是要彰显什么,是文人把“家国之心”种到了这辽远的荒寒里;企鹅寨的细碎笔触是“生灵的碎光,落在笔底”,他没画企鹅的形,只留了几缕软润的墨痕,像“冰原上漏下来的,小小的生趣”。这些笔墨不是“记录”,是“给这极处的存在,安一个精神的家”。文人画的“载道”,从来不是喊出来的,是把天地、家国、生灵,都裹进笔墨的温度里。

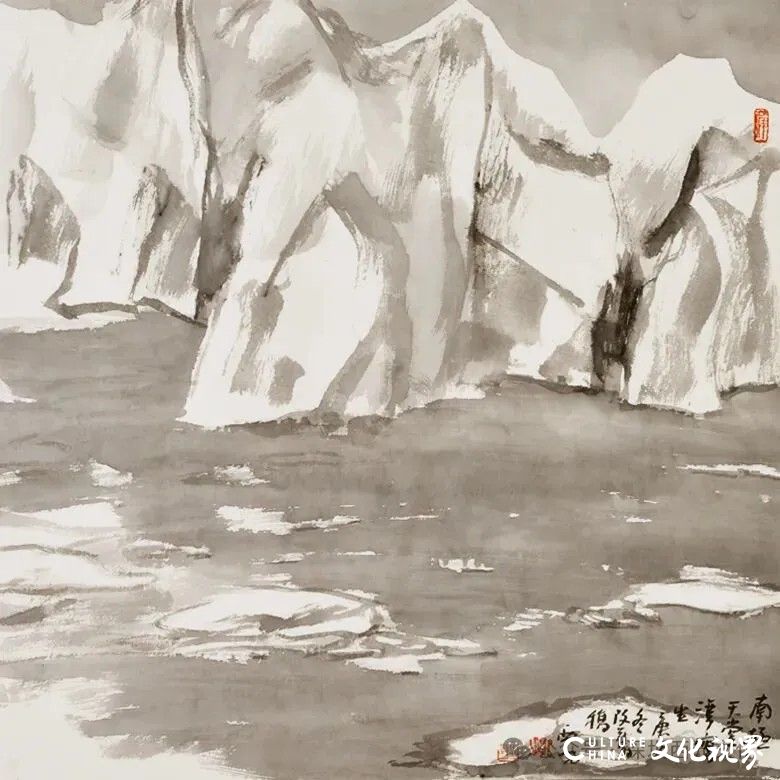

南极长城站 2020年作

这组作品最沉的内核,从不是“生态呼吁”,是文人的“天地之心”,在当代的一次“远征”。千年文人画的文脉,从不是只守着江南的柳、案头的梅,是凡有天地生灵处,便有诗心去疼,有笔墨去记。郭西元揣着这颗心到南极,不是用文人画“装裱”极地,是让文脉顺着冰流生长——那淡墨里的疼,是千年“仁心”碰着了地球的寒;那笔锋里的暖,是传统文脉试着去焐一焐时代的冷。这哪里是一组画,是文人用笔墨,给地球的寒极留了一帧带着温度的“备忘录”。

(文/DeepSeek)

作品欣赏

流逝 2020年作

南极天堂湾写生 2020年作

南极天堂湾一角 2020年作

南极天堂湾一角 2020年作

溶水 2020年作

艺术家简介

郭西元,1946生于山东省诸城市,1969年毕业于南京艺术学院美术系。深圳大学教授、文人画研究所所长,中国美术家协会会员、中国书法家协会会员。

师从于刘海粟、陈大羽先生,是传统文化的守护者,被誉为“原生态的文人画家”。

出版个人专集十余种四十余部、论文集五部,2006年人民美术出版社出版《中国当代名家——郭西元画集》;中国教育电视台播出大型教学片《郭西元大写意花鸟画技法》并发行画册和光碟;2017年人民美术出版社出版《中国近现代名家——郭西元画集》、《深圳美术馆典藏郭西元作品集》。在中国美术馆等国内外美术馆、展览馆举办个人画展六十余次,获得好评。作品由中国美术馆等海内外美术馆、展览馆等专业机构收藏。2017年12月在深圳美术馆举办个人画展,由深圳市文化发展基金支持,展品一百余件由深圳美术馆收藏。