中华民族音乐传承出版工程是新形势下着眼于优秀民族音乐的保护和传承,立足于新技术之上,集音乐采集、整理、数字化、出版、应用于一体的复合工程。实施中华民族音乐传承出版工程是传承和弘扬中华优秀传统文化的重要内容,是以坚定的文化自信,推动社会主义文化繁荣兴盛的有力抓手。同时,通过系统梳理提炼中华民族音乐的历史渊源、文化传承、理论依据和艺术实践,进一步激发音乐工作者创作灵感,为中国当代音乐创作提供更丰富的素材和更丰沃的土壤。

一

明清俗曲是我国明清时代流传的小曲、小唱、时调、俚曲等的统称,是中国传统音乐文化中一类有着深远影响的艺术品种。它继承宋元词曲的传统,汲取民间山歌、谣曲的艺术材料,广泛借鉴其他艺术形式的经验,融会职业、半职业民间艺人和士大夫文人们的创作精华,经过广泛的流传,形成了具有独特艺术魅力和品格的、雅俗兼属的艺术品种。它萌发于元末,兴起于明初,盛行于整个明清两代,经明清两代的发展,从而成为我国一个时代的文化的杰出代表。

从历史发展的进程来看,在俗曲之前,中国音乐已经走过了先秦乐舞的钟磬乐,以及隋唐歌舞大曲的时代,到了宋、金、元,俗乐已经兴起,其间的诸宫调及南北剧曲也达到了相当的艺术高度。但是入明以来,俗曲以它那清新活泼、纯真尚情的艺术特质,开一代新乐之先河,以其通俗简约、内涵丰富、雅俗兼备、沁人心脾的艺术魅力广泛流传,从而使我国传统音乐进入了一个以俗曲为主流形态的崭新的历史阶段。

在我国民歌中,《寄生草》《闹五更》《鲜花调》《银纽丝》《叠断桥》《剪靛花》《孟姜女》《马头调》《绣荷包》《探清水河》《纱窗调》等数百支曲调在全国各地广泛流传,许多曲调与各地的地方风格、方言语音以及不同的唱词内容相结合,又各自发展产生了许多种变体,有的多达一二百种。

在三百多个戏曲剧种中,山东的柳子戏、陕西的关中道情戏、陕北道情戏、河南的曲剧、甘肃的陇剧、云南的各地花灯戏、江苏的扬剧、浙江的睦剧、江西赣剧中的“南词”、新疆的曲子戏等剧种中,都是以明清俗曲的曲牌作为基本唱腔的。

在二百多个曲艺曲种中,单弦、南阳曲子、聊城八角鼓、关中曲子、扬州清曲、四川清音、四川扬琴、天津时调、山东琴书等曲种的唱腔,也都是以明清俗曲为主的。

明清俗曲的出现不仅标志着中国传统民间文学、艺术的历史性的转折,也成为现今存活的民间艺术(包括民间文学、音乐、戏曲、曲艺等)的基础和来源,它对当今中国民间艺术的影响十分深广。起初它以民间小曲的形式流行在城镇市井,后逐渐向社会各阶层发展,声势日隆,风靡社会,并在歌肆酒楼占据了统治地位。清代初年,尤其是中、下叶,它又以强劲的趋势,进入了各地的曲艺、戏曲等艺术领域,为我国戏曲、曲艺、器乐艺术的发展和繁荣,发挥了积极的作用,为今日的民族民间音乐文化留下非常丰富的遗产。此外,它还流传到了日本等邻国,在日本形成了独具特色的乐种“明清乐”。

在此流传过程中,不仅留下了大量的文字文本,也留下了一些曲调。从文献来看,明清俗曲作为历史的艺术产物,一方面,作为一种特定时期新颖而通俗的艺术形式,它来自城市市民和农村劳动人民,是对当时社会生活的真实反映;另一方面,它吸收了我国古代传统音乐文化的精髓,继承了民族文化的优秀传统。它既是中国传统乐学体系文化内涵的重要载体,也是现当代我国传统音乐的主要构成方式。

二

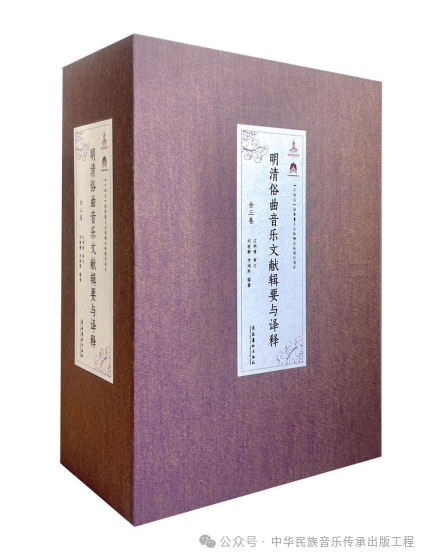

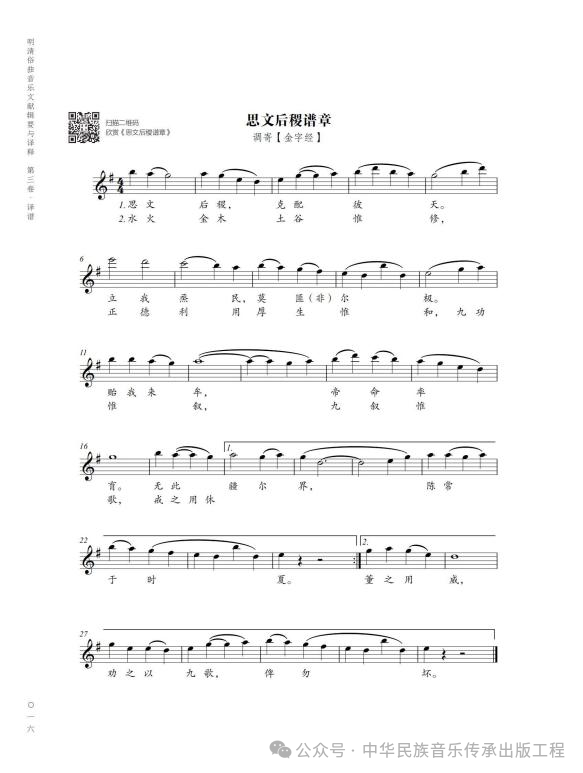

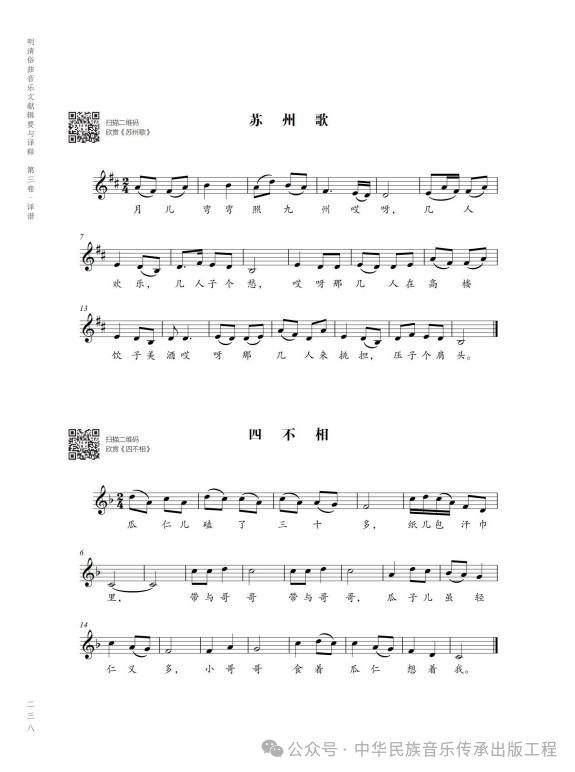

明清俗曲十分丰富,浩如烟海,但保存至今的乐谱并不多见,而古乐谱是我国文化典籍中一个重要而特殊的门类,它凝结与体现了中华民族在音乐文化方面的无穷智慧与创造,是异常珍贵的文化遗产。因此,《明清俗曲音乐文献辑要与译释》一书对异常珍贵的明清古谱进行沙里淘金地搜集,并把这些资料汇聚起来,译为现今通行的五线谱,再将它们数字化为音频(为每个音频设置独立的链接,以二维码的形式呈现)集结出版,是一项意义重大的学术工程。

本书文献辑要包括:

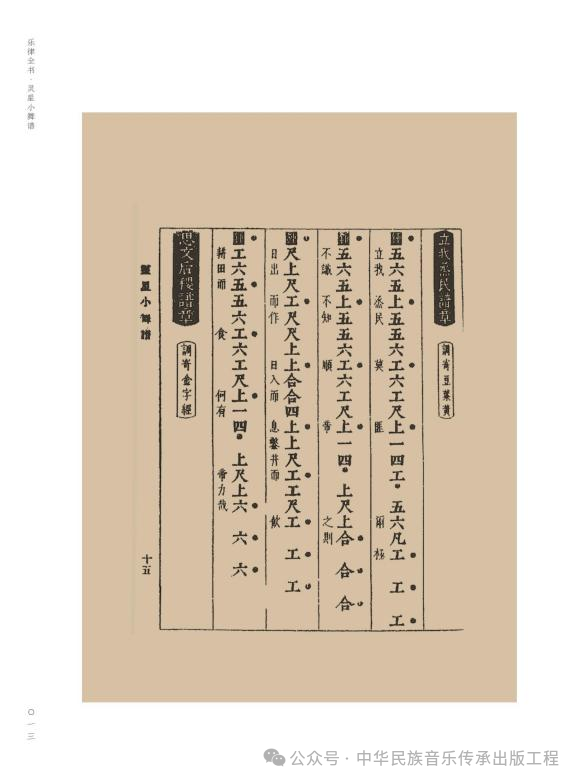

(一)明代的资料2部:《文林聚宝万卷星罗》《乐律全书·灵星小曲谱》;

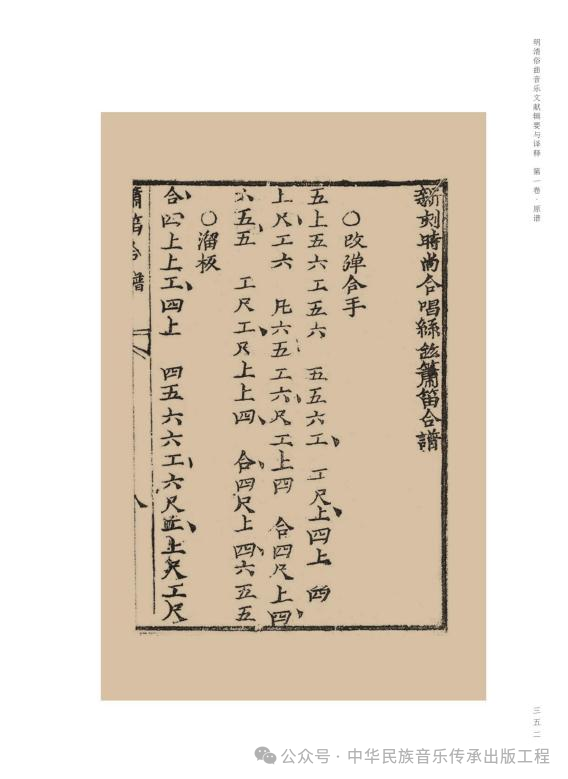

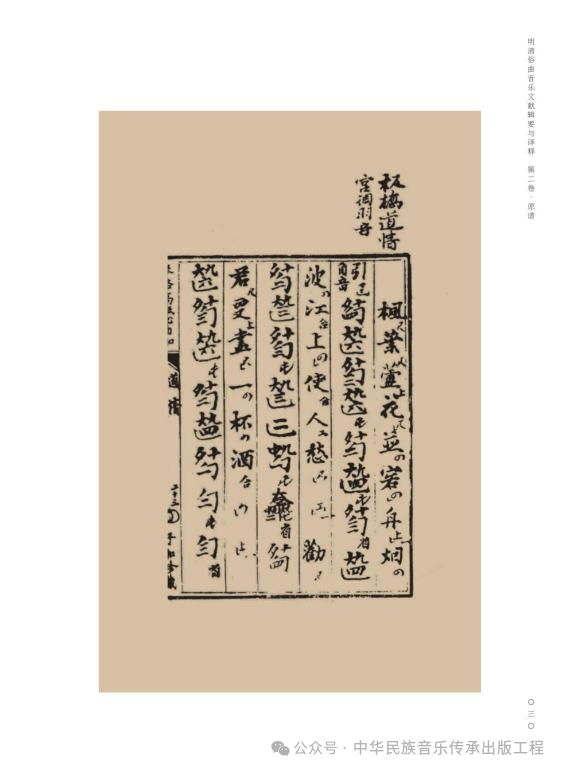

(二)清代的资料5部:《太古传宗·弦索调时剧新谱》(卷上、卷下)、《借云馆曲谱》、《小慧集》、《箫笛合谱》、《张鞠田琴谱》(上卷);

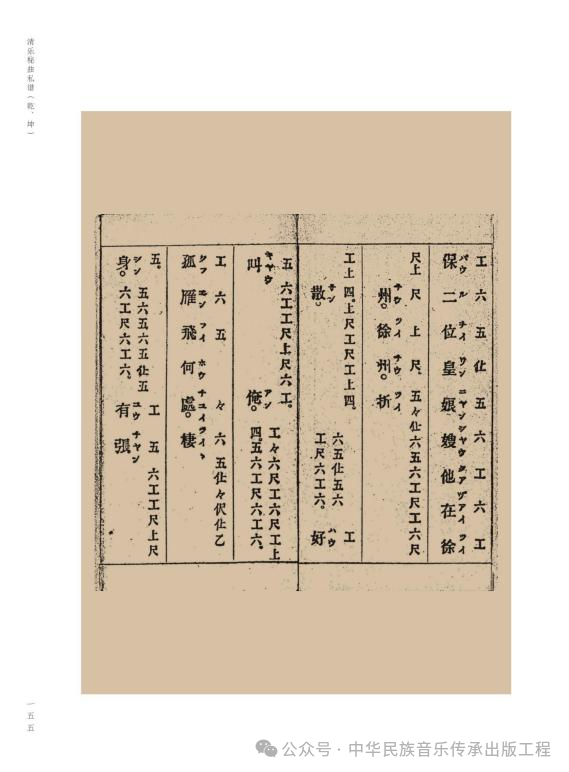

(三)日本清乐资料5部:《清乐秘曲私谱》(乾、坤)、《清风柱础》、《增补改定清风雅谱》、《清乐词谱》(卷二)、《清风雅唱》(第三)。

这些资料上自明代万历年间,下至清代末年,横跨三个多世纪。文献来源包括:国家图书馆收藏、中国艺术研究院艺术与文献馆(原图书馆)收藏、日本国立国会图书馆收藏、哈佛燕京图书馆收藏、山东大学文学院关德栋教授(已故)收藏的复制本等。

本书综合运用了文献学、历史学、乐律学及现代信息技术,对“明清俗曲”古谱文献进行系统性、专业性地搜集、整理和译释。首先是从文献学的视角入手,对俗曲音乐文献进行搜集、整理与分类;其次采用历史学的研究方法,对所搜集到的音乐文献鉴别、分析与解读;再次,使用乐律学的研究方法,将俗曲古乐谱翻译为现今通用的五线谱;最后,使用专业制谱软件,将翻译后的古乐谱输入电脑排版制作,并导出音频,规范、美观、立体化呈现这一古乐种的样貌。

三

本书的编著者刘晓静长期从事民族民间音乐的挖掘、整理与研究工作,是我国一直活跃在“俗曲”研究领域和前沿的知名专家,取得了界内公认的丰硕成果;李鸿熙也一直在中国传统音乐领域深耕。他们通过对十二种俗曲古乐谱的整理与翻译,并在此基础上完成了现代乐谱的数字化工作,将为读者提供数量庞大的、尚未完整面世的俗曲音乐文献资料,有着重要的史料价值。 本书的搜集、整理、辑要、翻译,以及数字化音频制作,均是对珍贵古谱资料的有效保护,它增强了乐谱的流通性、开放性,为今人了解古代音乐提供了便捷的路径。较之古谱的晦涩,翻译后的曲谱采用现代记谱形式,可以非常顺利地与艺术实践对接,为文艺创作,尤其是音乐创作,提供充实、丰富的艺术素材,同时,为学界提供了详实可靠的文献资料,为今后学者的研究打下了坚实的基础,为传统艺术的继承与发展提供了有益的借鉴,也为繁荣文艺、振奋民族精神做出了一定的贡献。

(来源:文化艺术出版社)

编著者简介

刘晓静,文学博士(上海音乐学院民族音乐学方向)、历史学博士(复旦大学明清史方向),艺术学博士后(中央音乐学院中国传统音乐方向)。山东艺术学院原副院长,《齐鲁艺苑》(山东艺术学院学报)主编,二级教授,博士研究生导师,中国音乐家协会理事,山东省音乐家协会名誉主席、山东省音乐家协会音乐理论与创作理论专委会会长;国际音乐理事会民族音乐学会理事;国家社科基金艺术学项目评审专家,国家艺术基金项目评审专家,第十二届、第十三届、第十四届全国人大代表。

刘晓静长期从事民族民间音乐的挖掘、整理与研究,是我国一直活跃在“俗曲”研究领域和前沿的知名专家,取得界内公认的丰硕成果。先后主持承担完成国家社科基金艺术学重点项目及一般项目、全国艺术科学规划重点课题、教育部人文社科研究项目、教育部人文社科研究基地项目、山东省社会科学规划研究重点委托项目、山东省社会科学规划研究重点项目、山东省科技发展计划项目等20余项,发表论文近百篇,获奖励近30项。

代表性学术成果:《三百年遗响——蒲松龄俚曲音乐研究》(上海三联书店)、《明清俗曲研究》(中央音乐学院博士后流动站)、《明清时期中国俗曲的发展与传播》(《山东社会科学》,《新华文摘》《人大复印报刊资料》全文转载)等。

李鸿熙,山东艺术学院《齐鲁艺苑》编辑部责任编辑,山东省音乐家协会音乐理论与创作理论专业委员会副秘书长,研究方向:中国传统音乐。