1979年9月,我收到河南省潢川师范学校录取通知书。我至今清清楚楚记得10月的一天早晨五点,瓢泼大雨里,瘦小的母亲举一把黑布紫把伞,送我从老家汪湾到十二里路外的高店车站坐车。泥泞路上,只听风声雨声,也听母亲的叮咛声。那十二里路,我们走了一个多小时,终于赶上高店通往罗山的班车。我在车上,看不见母亲的脸,只见那把倾斜的伞,好像听见母亲说:“那是一所好学校,你要好好学”!2002年,我以《老伞》为题,记下那天母亲送我上学过程。文章获《河南商报》举办的“天成杯”母亲节征文大赛唯一的一等奖,获得价值5000的奖品。

作者当年照片。张民义提供

我从罗山车站坐上通往潢川县的班车。大约中午12点到了潢川汽车站。经人指点,我找到了学校。在校门口看见入学报到通知事项,又在墙上张贴的新生名单上,发现我分在七九届一班。在那儿碰到叫黄新春的光山县同学。我们一起报到,领取学校用品,又一起到住室整理好床铺。吃完中午饭,再找到教室。教学楼二楼第一个教室。

我们一班50个同学全部是男生,后来被人们戏为“和尚班”。我们班同学只有张力卫,沈兴中和我是罗山人,其余同学分别来自信阳地县其它县。班主任是郜玉亭先生,他也教我们写作课。大约四十来岁,中等偏高个头,清瘦,语速稍慢,低细。讲课通俗易懂。讲到京剧流派,兴之所至,唱几句“西皮慢板”。曾有一阶段,77级留校的周百义老师临时替他上过一段时期的写作课。周百义,商城人,时年不到30岁,讲课引经据典。讲到人物性格,曾绘声绘色背诵这么一段诗词趣话,秀才与农民面对大雪吟诗:

秀才云:大雪纷纷而下,真乃皇家瑞气,再下三年何妨。农民则骂道:放你娘的狗屁。

周百义是业余作家,常发表小说散文诗歌,是我们崇拜对象。他后来考入武汉大学作家班。毕业后当了编辑,从长江出版集团总编辑任上退休,责编过二月河的帝王三部曲中的两部,与二月河交情很深。退休后仍主编《荊楚文丛》。我主编《淮南子》顶端号,曾多次向他约稿,发过他不少散文。与他一样年轻的老师是教现代文学课的李黎明老师。齐耳短发,讲课批改作文很负责。她后来改行从政,在信阳物价局长任上退休。印象最深的是地理老师冯俭成先生。瘦高。上课前印发讲义,讲课从不看讲义,但倒背如流。我最怕《现代汉语》课老师陈新先生和《古代汉语》课老师司锡光先生。这两门课几乎都听不懂。历史课老师罗聘飞先生是以板书满黑板让我至今忘不了。政治课老师李金山先生讲课眉飞色舞,通俗易懂。体育老师是刘永胜先生。毕业以后,我因补办毕业证明,两次给郜老师写信请他帮忙办理,他都及时把补办的证书寄到我单位。我至今还记得他的神态和语气。

在两年师范学习中,我终生难忘的就是到校图书馆借阅各种文学作品。我所有课余时间都耗在图书馆。我在那里真正发现并阅读了相当多的文学名著。现在还能想起那些书目,如《保卫延安》,《红岩》,《青春之歌》。我最喜欢看柳青的《创业史》。我深为梁生宝和徐改霞朦胧的爱情感动和惋惜。为柳青因病没写完第二部遗憾。我以为故事是真的,还给梁生宝写过信,傻傻地盼回信。我极认真研读曹操曹植的诗,每读他们的诗,常常沉浸在风云变幻的三国时代。我喜欢背诵曹氏父子诗,几乎废寝忘食。当然,我还读了不少其它现代当代文学作品。但至今记忆深处留下印象的仍是曹氏父子的诗。

我少年时就喜欢写作文。到了师范后,更是狂热地写作。偷偷地写,写了也不敢让人看。偶尔与卢国刚和张秀阳交流。他们的文章写得都非常好。张秀阳毕业后弃教到了郑州加盟《人生与伴侣》杂志,后做执行主编。发表大量文学作品,成为省作协会员。我至今同他保持联系。我投过稿,又总被退回。在两年师范学习时,作文只被学校团委会举办的国庆墙报采用过。

我还喜欢看电影。平时省菜钱买电影票。我印象最深的是看电影《归心似箭》。我曾以为玉贞扮演者斯琴高娃极像学校一个女炊事员。我去年与斯琴高娃在微信聊天时曾提起过。网名“老高”的大姐问“那个像我的人还在吗”?我不知道,我连她叫什么名字也不清楚。我曾模仿《归心似箭》写过电影剧本。写在作文本上,整整七本。又抄一遍,寄给长影《电影文学》,一个月后收到退稿,也收到一个叫张笑天的编辑回信,鼓励我好好研读电影剧本结构,认真构思,反复琢磨人物关系。那封信保存了差不多二十年。在调动工作搬家时,连同《当代》杂志编辑周昌义的回信一起丢失了。

罗山同学合影。前排左一为作者。照片由曹建国提供

提到读书,我还记得看《人民文学》杂志的情形。那时特别喜欢刘心武小说《班主任》,参加工作后又看过他的《钟鼓楼》。但最受震动的是卢新华写的小说《伤痕》一一我记不清是在报纸还是杂志看到的。最近,张秀阳告诉我:《伤痕》首发于1978年8月17日的《文汇报》上。我曾仿写过《伤痕》。我怎么也想不到,四十年后会和已旅居美国的作者卢新华成为好友。我在顶端号发表过他的作品。他曾委托我将一篇小说交给国内文学杂志。他现在仍然坚持创作,以英文版发表为主。

我比较内向,从不主动参加校园班级活动。平时与张秀阳,卢国刚,叶涛,陈大龙,付炎昌交流比较多。也和罗昭成关系挺好,我们是上下铺。我比较仰慕班长卢德华,团支书董华生,潢川的刘玉锋,狄锋以及息县夏玉福等同学。曾漾慕刘玉峰夏飞李光明狄锋张东亮等潢川籍同学不住校回家吃饭,不饿肚子。我那时常常吃不饱。每到月末就以稀饭为主。好在同学们都重友情,或给或借,那珍贵的友情点滴至今记忆犹新。毕业三十年后,我先后到潢川和光山参加高招工作,得到潢川同学刘玉锋夏飞李光明狄锋张东亮和七班李厚同,光山同学方应物的热情招待。光山同学从全县四面八方赶到县城与我见面。与同学们重逢,忆往昔,大家特别高兴。情到深处,魂牵梦绕。

最后一个学期,学校安排我们到初中和小学实习。我在潢川一中实习,听过陈大龙和付炎昌讲课。学校安排我给一年级学生讲地理,我讲不好普通话。付炎昌同学抢先上讲台,讲了一节被老师好评的精采地理课。他知识扎实,举止大方。政治课老师李金山先生多次表扬他。五十年后,我应商城文友之约参加采风活动,再次见到了他。我们都老了,又都记起未老时的点点滴滴往事。我和陈大龙在二小实习。我上三年级语文课,指导老师叫吴秀英。我虽然没有讲好实习课,却交了几个小朋友。彭琨,黄建设,张永胜,还有一个豁牙小女孩叫不出名,每天都围前跟后,问这问那。实习结束,我回到学校上课。他们竟然守在教室外面。我一下课。他们就围追堵截。终于“逼”我与陈大龙同他们照了几张像才罢休。我至今还保存那些照片。毕业三年后,我给张永胜父亲去信,他父亲张汉清很快回信,介绍孩子学习情况。随信附了永胜画的小县官。

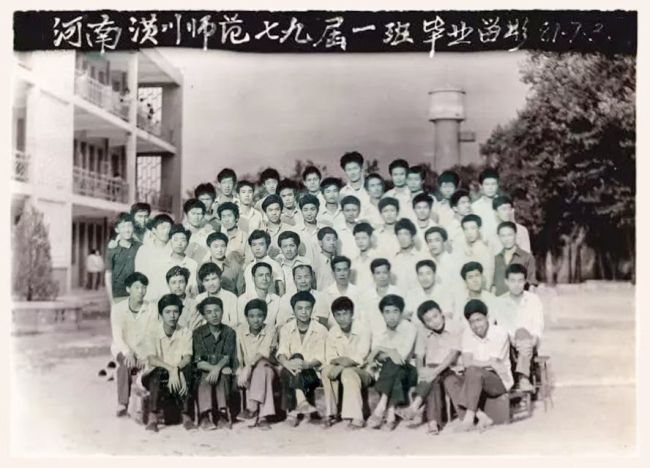

1981年7月,我们终于毕业了。月初,我们同学之间就做了分别的思想准备。我请他们在一本《党史人物传》后面空白页留下地址。大三十二开的一页纸写满了。学校安排我们照毕业像。此外,我们罗山县十一个同学在三班曹建国牵头下,也照了合影。为了写这篇文章,我请同学们提供当年老照片。张秀阳和曹建国分别提供了这两张照片。

记不清离校那天日子了,但我忘不了班主任郜老师亲自到汽车站同我们告别。我坐在车上,看见他招手。泪水夺目而出。我的老师,我的潢师,再见了。

前排左二为作者。照片由张秀阳提供

五十年里,我没有再见过那些老师。我见过大约三十多个同学。我与张秀阳在郑州两次小酌,畅谈。与刘玉峰陈士禄在浉河一家小店相聚。与徐昌中张洪升深夜痛饮五粮液。与付炎昌在商城金寨游览风景。与葛德玮在微信交流,编发他的摄影作品。与罗昭成邹黎明石和安在罗山新县品茗饮酒。他们中的张秀阳,石和安成了作家,刘玉峰、罗昭成、邹黎明、卢德华、徐昌中、潘中华、胡新、杨挺松.

李光明、夏飞、夏玉福、董华生等都成长为县处科级干部,张洪生、程学智、张力卫、沈兴中、狄锋、张东亮……都成了中学高级教师。其余同学具体情况就不大了解了。五十个同学里,董华生、牛洪才已仙逝。

这五十年里,许多同学都失去了联系,也许将来有一天,我们会再见,在我们的潢师,在我们曾经的教室!

(文/汪道波,来源:顶端号“淮南子”)

作者简介

汪道波,男,1960年3月人。先毕业于潢川师范学校,后毕业于北京人文函授大学。酷爱文学,先后在《人民日报》《人民日报海外版》《人民政协报》《中国教育报》《河南日报》《教育时报》《词刊》《散文选刊》《黄河文化》《世界宗教报》《香港文艺》《中国诗人》《欧州诗刊》美国《诗殿堂》美国《综合新闻》等海内上百家报刊出版社发表诗、诗评、散文、论文等上千篇作品。

曾任罗山县政协委员、罗山县特约监察员、罗山县教育督导员。海内外多家报刊特约记者通讯员,多家文学网站顾问。

现为河南顶端文学淮南子顶端号主编、《香港文艺》签约作家、香港文学艺术研究院客座教授、研究员,立雪书院金牌评论员。

事迹入选《中国人才大辞典》《政协委员风采录》《罗山教育体育志》及十几部辞书.曾被河南顶端文学专访、中央广播电台《新闻与报纸摘要》播发文章要点、郑州电视台、信阳电视台报道过事迹。诗文获过省部级奖,入选多部年选。