在当下的图案设计实践中,普遍存在着系统性缺失的问题,仅以视觉维度看待图案,就有图案的表意功能浅表化,图案与器型关系失衡等问题。本文通过对若干个经典案例的深入解析,总结具有中国文化特征的图案设计要点,以期从图案设计的微观视角入手,更好地理解中国传统文化中阴阳相生、气韵生动、层级互动、随物赋形等审美特征,并为当代的设计转化和图案创新提供理论支撑。

一、问题的提出

图案具有意与匠的本质,并非简单浅表的符号拼贴与虚饰。然而在当下图案设计的诸多实践中,人们对图案的文化特征关注度不够,尤其在许多新图案的设计中,仅从视觉效果思考,会导致诸多问题。前辈学者在整理图案理论的过程中,更多偏向于视觉规律的总结,对图案的文化特性阐述较少,也使得大家对图案的文化特征及生成逻辑的认识产生了一定的缺失。设计师对图案理解的偏差,导致了其在实践应用过程中出现诸多问题,主要表现在以下三方面:(一)图案应用的系统性缺失。传统图案设计是一个系统化的过程,须综合考虑造型结构、色彩搭配、文化寓意及实用功能等因素。然而在当下的设计实践中,常常出现孤立使用图案的现象,剥离了图案与其依附的器物、空间或文化语境,仅将图案作为视觉元素进行局部装饰填充。(二)图案表意功能的浅表化。将图案简单地理解为一种视觉手段,损坏了图案应有的审美特质。脱离了文化语境的传统符号常常被误用或与现代设计不兼容。(三)图案与器型关系的失衡。小图案与大器型之间的尺度比例或工艺适配等问题被忽视,尤其在工艺美术领域普遍存在着图案与载体形态脱节的现象。

这些图案应用的乱象同时也产生了不少危害,导致有人因此片面地认为图案没有价值,甚至把使用图案做设计视为一种过时的手段。那么,导致图案设计乱象出现的主要问题在哪里?中国文化的审美特征又如何在图案设计中体现?本文围绕阴阳相生、气韵生动、层级互动和随物赋形四方面展开探讨,试图厘清图案背后的文化逻辑,以及传统图案在当代实践应用中的设计转化路程。

二、阴阳相生

中国人最早的阴阳概念是一个日常观念,与人们的生产生活相关,后来逐步延展为关乎宇宙观或人生观等哲学层面的概念。事实上,阴阳观念在全球范围内不同的文化体系中均有表现,具有一定的普遍性。《圣经》中“亚当与夏娃”的创造叙事体现了西方社会在性别上的阴阳之分。西方语言中也常有阴性和阳性的区别,例如法语中的“leciel”(指天空:代表阳性)和“laterre”(指大地:代表阴性),反映了法国文化对“男性主导”与“女性柔化”的二元对立。不同于西方语言对阴阳的静态区分,在中华传统文化体系中,“阴阳”被上升到哲学高度,更强调二者之间的动态平衡关系。老子《道德经》中所谓“万物负阴而抱阳,冲气以为和”[1],阐释了万物的生成依赖于阴阳的相互作用。《周易·系辞上》提及“一阴一阳之谓道”[2],更是将阴阳提升为宇宙根本法则,揭示对立面的相互依存与转化规律。

中国古代的艺术理论同样蕴含了诸多体现阴阳辩证的哲学思维。如画论中“虚处实则通体皆灵”[3]的构图法则,以及“知白守黑”“以虚衬实”的“留白”手法。古代乐理中所提出的“乐者敦和”[4]“凡乐,天地之和,阴阳之调也”[5]等,都表达了中华传统艺术通过虚实和阴阳而体现出的独特的东方审美。阴阳相生的观念同样也表现为一种动态的生态循环模式。在风水学中,对建筑的选址讲究负阴抱阳、背山面水的原则。中国园林也常运用阴阳互济的设计手法,展现山水融合的意境。如颐和园模拟太极图式,以长廊为界,分隔万寿山与昆明湖,形成“北山南水”之格局。苏州耦园的东园“樨廊”与西园“筠廊”既相对独立又相互连通,不仅隐喻了园主夫妻的“阴阳互补”,又通过曲折路径的过渡,体现空间的“阴阳消长”。

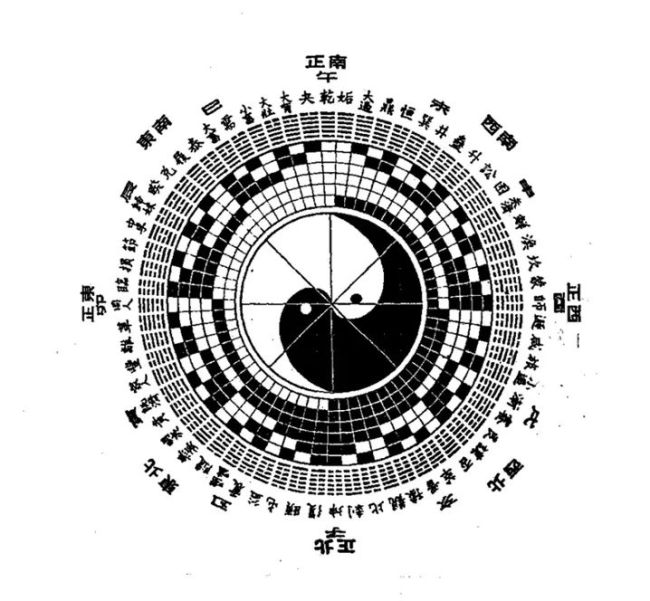

由此可见,中国人所理解的阴阳相生不仅仅是一种自然现象,更表达了宇宙的运行规律。所谓“阳生阴,阴生阳”,恰恰体现了动态平衡与和谐共生的哲学思想,这种观念在传统图案中同样有着丰富的表现。例如伏羲六十四卦时刻方位图,通常被认为是经过数理规律推演而形成的最早的八卦图式。(图1)从表现形式看,中心图形围绕阴阳交互的两个部分,在一个严整的圆形天地中围绕核心进行一种虚实相生、左右相倾、前后上下相随的有规律的运动,这种动态的节奏韵律使其具备了图案的装饰性。从哲学层面上说,太极图式既真实而又极其简练地表现了古人对宇宙本质的朴素理解,呈现出对立统一的形式美感。

1.伏羲太极六十四卦时刻方位图(图片引自王其亨:《风水理论研究》,1992,第100页)

2.苗族蜡染双鱼纹(图片引自雪燕:《苗族蜡染纹样研究》,2020,第301页)

古代的太极图式对中国传统图案,特别是圆形图案的生成产生了较大影响。如苗族蜡染的双鱼纹样效仿太极图式,两条鱼在圆环中以S形曲线结构形成头尾相连、相拥环绕之势。这种均衡统一的构成形式既传达了安定平和的静态美,又体现出生生不息的动感。(图2)对立共生的构图逻辑让图案超越形式美,同时也隐喻阴阳互生的哲学思想。而成对的、回旋的或相互呼应的构成方式,如双龙飞舞、双凤翱翔、双蝶穿花、鸳鸯戏水等,则体现人们对圆满、团聚、相爱等情感的诉求。

另一方面,这种相互套合、动态互补的艺术表现也促成了图案从阴阳到对偶的演化。民间称之为“喜相逢”的图案,即是从太极阴阳演变为对偶图式的典型代表。对偶的图式建立在“双、对”的体系上,包含对称的构图原则,以及均衡、呼应、对比的形式规律,是中国图案最主要也是最常用的构成方式。唐初窦师纶创作的瑞锦宫绫,章彩奇丽,蜀人至今称为陵阳公样。它的特点就像“骈体文”,讲究对偶。[6]战国双凤纹漆盘、越瓷刻画花双鸟纹、耀州窑斗笠碗中的“束莲纹”等图案都呈现出成双成对、相互呼应的姿态,构成对立共生的视觉结构。(图3—5)这些题材中的成对并不是镜像复制,而是相互匹配的,有共同的基础或语境的物象,从而创造出对立而又相互调和的运动共生关系。[7]

3.战国漆盘双凤纹(图片引自雷圭元口述,杨成寅、林文霞记录整理:《雷圭元图案艺术论》,2016,第128页)

4.越瓷刻画花双鸟纹(同图3,第125页)

5.耀州窑斗笠碗心束莲纹(同图3,第145页)

事实上,不论是阴阳还是对偶,图案背后隐含的是动与静的关系。所谓“太极动而生阳,动极而静;静而生阴,静极复动。一动一静,互为其根。分阴分阳,两仪立焉”[8],深刻体现了中国古代哲学中动静相生、阴阳互根的思想。这一思想不仅揭示了宇宙万物变化的内在规律,也反映了阴阳之间的对立与统一。静止中蕴含着动的潜质,静是动的一种形式。静中有动,动中有静,二者相互依存、相互转化。

三、气韵生动

“气韵生动”是一个复杂的美学命题,自南朝谢赫在《古画品录》中将其位居“六法”[9]之首起,经过长期的不断讨论与推演,逐渐成为评判中国古代艺术创作的重要概念与审美准则。气韵生动的核心是动势,它不仅指艺术作品的精神面貌和内在气质,还强调整体的生动性与生命力。在文论中,气韵生动更体现为一种文本与自然、宇宙之间深刻联系的哲学观。如刘勰在《文心雕龙》中提及“情与气偕,辞共体并”[10],表达了文气流动与情感表达相协调的创作观。汪曾祺“气氛即人物”的观点认为作品风格即人物性格,文学创作中的“气韵”具有生命感与动态性。[11]在音乐领域,唐代段安节《乐府杂录》记载李龟年吹笛“气韵悠长”,也正体现了演奏者的气息控制与审美意境的统一。

中国传统图案的创造来源于对自然规律的归纳与总结,是对文化属性与想象意识的理性融合与秩序建构。图案的构成往往注重线条的凝练与动感,通过表现线条形态走向与节奏韵律等手法,在静态的画面中呈现运动的趋势与力量感。良渚玉琮的“天圆地方”造型通过规整线条与比例分割,形成庄严静穆的气韵;汉代漆器云纹的卷曲线条则通过重复与渐变,模拟云气的升腾流动;唐代宝相花的卷草纹样通过无限延伸的藤蔓,象征生命力的永恒循环;清代景泰蓝的掐丝工艺以铜丝勾勒轮廓,再以珐琅彩填充,形成“气之骨、韵之肉”的视觉韵律。每一根线条都蕴含起承转合的时间性,整体纹样不仅体现出自然的规律与活力,同时更强调了中国审美里“活”的生命意识和对生命感的体谅,以达到气韵生动的艺术感染力。

我们以两组东西方的典型图案为例进一步做对比分析:

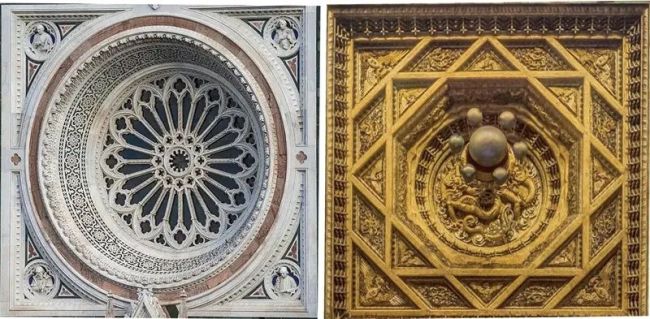

1.意大利佛罗伦萨圣母百花大教堂上的窗花,通过严格的黄金分割比例与中心放射结构,突显莨苕叶纹与十字架符号的嵌套组合。这样的图案构成形式在西方普遍存在,既是数学真理化转为视觉审美的一种尝试,也是图案形式与宗教意识形态的严密对应。北京故宫太和殿宝座上方的蟠龙藻井,从图的组成到案的布局精心设计,套方、对称等复杂构图让藻井在视觉上突显恢弘的气势。图案方形的旋转实现静中之动,层层推进的嵌套形成装饰层级,中心的蟠龙、轩辕境与帝王身份互为意义,对应人文世界的等级秩序。在图案的组构与审美形式上,圣母百花大教堂和太和殿蟠龙藻井都通过数学规律构建视觉秩序,重视对称、比例等构图法则的应用,但图案背后所蕴含的文化内涵却大异其趣。圣母百花大教堂的窗花体现形式简明与比例严谨的特征,反映人们在“理性秩序”的思想下追求数理逻辑的视觉表现;而故宫蟠龙藻井通过中心放射式构成九宫格,以等级化的手段彰显天命,强化权力的威严。(图6)

6.圣母百花大教堂窗花与故宫太和殿蟠龙藻井(笔者自摄)

2.中国图案中的卷草纹,由忍冬、兰花、牡丹等多种花草植物的形态抽象凝练而成。这种由S形波状曲线构成的回转圆润、意象融合的经典图式,被大量应用于各类装饰设计中。其灵动的气韵和动势贴合了中国传统文化“生生不息”的美学精神,体现出中国人对自然秩序的不同理解。起源于古希腊时期的茛苕纹,取自茛苕的枝叶形象,通过对植物形态的写实模拟,以一种井然有序的等距排列形式,构成和谐的、合乎数字比例关系的螺旋上升形态,常用于纺织物或建筑雕塑的装饰中。相比之下,中国的卷草纹将自然景象的内在动势转化为瞬间抓取的图案形象,更注重物象的生命力及其婉转自如的气韵;茛苕纹则遵循植物的原始形态和动姿,侧重强调客观形象的顺势转化。(图7)

7.古希腊茛苕纹与中国卷草纹比较(茛苕纹为公元前3世纪的柱础装饰细节,现藏卢浮宫;卷草纹自绘)

由此可见,中西方世界由于文化与思想认知的不同,对图案的理解和表达有明显的差异。西方强调简明的秩序和比例,而中国的图案构成除了视觉表现中的秩序之外,更强调文化层级感。藻井所采用的方形旋转不仅体现了一定的动感,这种层层推进的方式还隐含了人伦世界的等级关系。在植物纹样的转化应用上,西方的图案形态趋向于静态的描摹,更写实、更紧密;中国的卷草图案不拘泥于所提取物象的具体造型,注重线条和动势,强调构成中形与势的关系,通过抽象关系强调一种动态的活力。西方的图案虽然写实,但缺乏对物象观察后的提炼和推进;而中国的纹样已经不止于观察写生,而是对物象进行凝练整理,更具抽象化的意味。

通过对以上两组经典图案的比较分析,可以清楚地感受到每个图案的视觉秩序背后所蕴含的不同的文化认知体系。西方世界追求对自然的写实再现和严谨有序的数理排列计算,中国则将图案视为具有生命意识的视觉符号,追求“羚羊挂角,无迹可求”的灵动。中国传统图案在构成形式与文化内涵上形成互补互喻,以意象化的造型突出心象空间,由内而外整体呈现艺术创作的生命力,表达了中华文化体系下气韵生动的审美准则。

四、层级互动

中国图案审美重视“格局观”,通过宏观布局与空间层次的营造,让有限的物理空间承载无限的文化意象。同时,强调“以大观小”,追求“小中见大”,在有限的图案空间内构建具有深层意境的文化内涵,实现宏观视野的审美格局。

苏州博物馆藏明代缂丝刺绣《百子图》,以百子游戏为主题核心,孩童三五成群,或在厅廊里下棋,或在水中划船,还有的在树林里踢蹴鞠、舞戏……《百子图》通过庭阁、山石、湖水的S形排列将众多嬉闹玩耍、姿态各异的孩童串联起来,通过视觉上的流动将不同的时间与空间连结,人与自然巧妙融合,形成独特的图景趣味。《百子图》不仅呈现了热闹的嬉戏场面和吉祥寓意,其中还穿插“麒麟送子”“状元及第”“五谷丰登”等20余个子主题,甚至孩童手中的莲花、牡丹也是“连生贵子”“富贵满堂”的吉祥隐喻。种种子主题相互穿插,最终凝聚为家族荣耀、社会理想的宏观思想与吉祥文化的图案呈现。(图8)

8.苏州博物馆藏明代缂丝百子图(苏州博物馆藏)

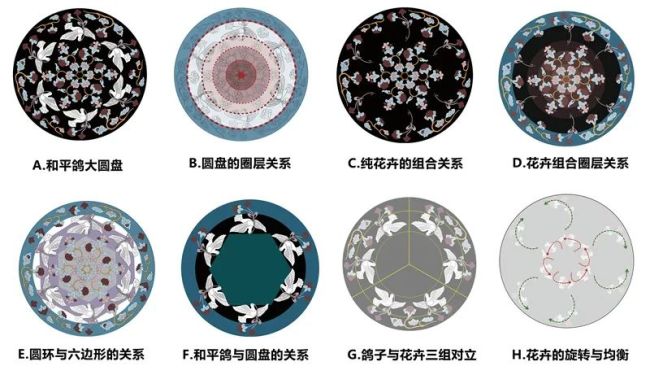

常沙娜先生于1952年设计的“和平鸽大圆盘”,从敦煌壁画中汲取创作灵感,选取和平鸽、缠枝花纹等作为主要设计元素。单从图案的主题构成上看并不复杂,但通过对不同元素之间组合关系的分析,我们就能发现其丰富的层级互动之美。圆盘从中心向外以“花—鸟—花”的构图形式套合,缠枝花与和平鸽分别为内外两个六边形图案,相互嵌套的组合让鸽子与花纹共同形成由中心向外扩展的动感与韵律。不仅如此,我们将圆盘上的花纹单独提炼出来,又形成从外圈向中心的旋转动势,最内层的六边形缠枝花纹与圆盘最外层的环状花纹组合,增强了螺旋转动的视觉冲击力。纹样的排列组合形成了六边形与圆形的相互嵌套,在视觉上呈现均衡与稳定的秩序之感,其中暗藏的旋转节奏又充满灵动之势,使整个圆盘画面饱满层级丰富,凸显了互动和趣味性。另外,两两相对的和平鸽口衔花枝,与外圈的缠枝花纹形成三组对立,代表着和平与吉祥的寓意。作为新中国的第一国礼,和平鸽大圆盘将中华传统文化蕴藏在整体的图案设计中,展示出庄重与开放的大国气度,让世人在直观感受华美图案的同时,又彰显了新中国对世界和平的倡导和祈望,实现了传统文化与国家礼仪的双重表达。(图9)

9.和平鸽大圆盘图案层级分析(笔者自绘)

民间传统蓝印花布是体现图案层级互动的另一典型案例。邵阳蓝印花布“花好月圆”在设计上讲究“剖方为圆,依圆成曲”[12]。以中心方格对角线为直径作圆称为“剖方为圆”,四角花卉环绕形成“依圆成曲”。中心图采用“加框布景”的形式增加图案的深景之感,圆外方框的错位套叠又强化了空间层级,形成方中有圆、圆中有景的向心式层次美。图案的构成布局疏密有致,题材内容丰富且具有极强的可读性:中心对视而坐的人物、四角的蝠纹与铜钱、穿插环绕的点点花卉、带着流苏的网格边框等,人物、建筑、植物等元素环环相扣,形成“隔窗观景”的视觉趣味,让观赏者产生情感上的共鸣,完美表达了“花好月圆”的爱情主题。(图10)

10.邵阳蓝印花布包巾“花好月圆”(来自网络“非遗我来说——蓝印花布”)

可以看出,图案在层级互动中反映的格局观念,本质上就是内容与形式的辩证统一。它既满足形式上的完整,又实现内容上的深远,多维度立体地承载了创作者的艺术审美与情感表达。

五、随物赋形

苏轼在《画水记》中云“画奔湍巨浪,与山石曲折,随物赋形,尽水之变,号称神逸”[13],强调了绘画要针对客观实物本身的不同形态给予形象生动的描绘。“随物赋形”体现了造型法则与自然规律的动态平衡,蕴含“形”与“物”、“意”与“器”的辩证关系,既尊重器物造型、材质、功能的物理属性,又通过艺术加工赋予其文化意涵,这是东方造物的智慧体现。

图案的生成是视觉语言、物质载体与文化观念三者之间的交织。换句话说,在现代设计应用中,图案的生成逻辑离不开器物的造型、材料、技艺三方面因素的影响。好的图案贴合器物的适配功能,可以从形式上体会装饰语言的美感与韵律,也可从中解读出所隐藏的设计师与使用者的价值观。优美的图案更是具有稳定的文化内核与不断变化生成新图案的生命力,实现“形”的审美生华与“意”的精神传达的统一。

1.形随器生

器物的大小、立面与平面形状,整体与局部的关系都影响图案的布局与韵律,既要符合“因地制宜”的使用条件,还要展现“因才设饰”的审美效果。例如明代景泰蓝缠枝花纹梅瓶,在花瓶的表面均匀排列番莲花缠枝纹,形成均衡饱满的装饰纹样。纹样的排列与花瓶结构经过仔细权衡,瓶身的主体部分被均匀分割成上中下三层,每一层都等间距装饰番莲大花纹,且上下层之间的花头相错排列。纤细的枝蔓与细小的叶片呈左右与上下双S形结构以连结不同的位置与空间,每一个缠枝的卷曲空间又恰好能够嵌套一个花头。蜿蜒卷曲的缠枝花形成连续不断的图案网络,贴合圆筒器型的起伏空间,构建无限延伸的生长意象。梅瓶的器型与缠枝纹的上下延展形成静中有动的视觉张力,并成为中国传统瓶器类缠枝纹图案装饰的典型范式。(图11)

11.明代景泰蓝缠枝花梅瓶图案与器型的关系(笔者自绘)

元代青花瓷凤首壶,浑圆的器型上三分之二的位置装饰一只正在翱翔的凤凰,昂起的凤首做流,卷起的凤尾做柄。凤身绘在圆形壶体上部,双翅做下摆状垂至壶体两侧,身体的动态与壶身的圆弧面紧密贴合。无论从哪个角度看,凤凰昂首飞翔的姿态都展示得淋漓尽致。壶底向上生长枝叶婀娜的牡丹花,呈现凤穿牡丹的祥瑞情景。作为元代宫廷用品,元代青花瓷凤首壶以鲜明的视觉效果、大气豪迈的形式美感突破了宋代瓷器的内敛含蓄之风,实现了对自然美与情感美的再创造与升华。(图12)可以看出,器物造型与图案装饰两者都应包括在预先设计的整体方案之中。所谓形随器生,说明图案装饰并非干扰或破坏器型,而是要提升器物的权衡比例之美。诚如雷圭元先生所言:器物的装饰要服从使用的条件,这叫“因地制宜”;又要发挥审美作用,这叫“因材设饰”。[14]

12.元代青花瓷凤首壶(北京首都博物馆藏)

2.材美工巧

工艺美术的审美标准一直离不开“材美工巧”这四个字,意味着其审美建立在材料和工艺相互配合的基础上。这种审美标准有别于纯艺术,是在长期实践中确立的,也是其发展的立身之本。“材美工巧”四字虽简,但蕴藏着丰富内涵,本身也是中国文化的一种典型表现。材美,即发挥材料的材质之美、材性之美、意趣之美。工巧,则是展现工艺的价值和美感,不仅体现在技术方面,更重要的是“使材美”,即通过工艺更好地展现材料美感。总括而言,工艺之美来自基于生产的审美元素,形式之美来自符合材料的形式处理,寓意之美则来自文化符号的象征意义。

中国传统图案顺应材料和工艺的发展而发生变化,如早期的纺织技术让经纬线组织成为网格型几何图案的基础,形成稳定且具有可变性的图式,广泛应用到青铜器、漆器、陶瓷、建筑等各类装饰上。陶瓷的上釉技术改变了瓷器图案装饰的内容与格局,元代由于钴料的进口与窑温控制技术成熟,首次出现将大面得到积青蓝色图案稳定呈现的效果,突破宋代陶瓷的单色釉技术,从而形成新的图案样式与审美风尚。此外,图案也会因技艺的变革而进一步得到创新。例如少数民族地区盛行的蜡染图案,由于坯布在不断翻卷浸染的过程中产生的蜡迹破裂与染液渗透,在布料上形成自然随机的花纹,成为独特新奇的纹样形式。材料和技艺的发展与图案的创新相辅相成,图案需以技艺为基础,顺势而生,通过对技艺的深刻把握,让图案自然生长于器物之上,最终实现“图器统一”。

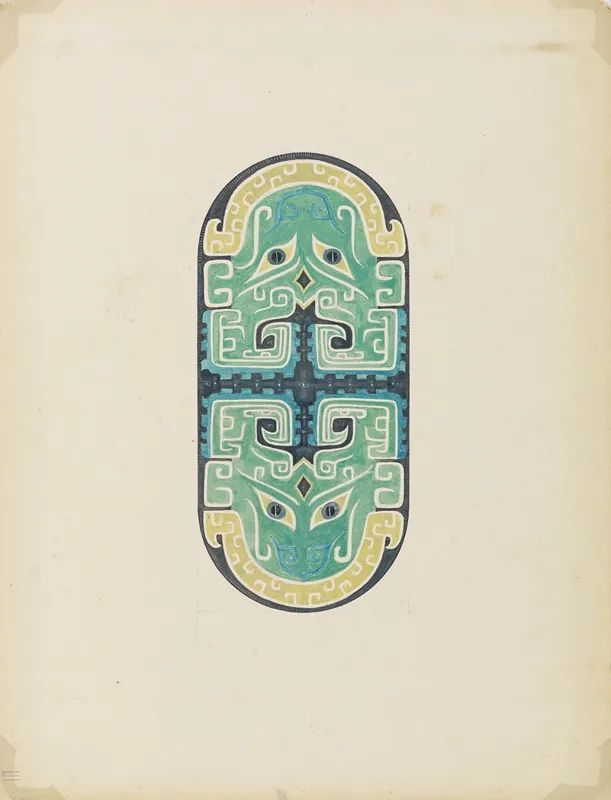

在新的时代语境中,“材美工巧”需要有新的理解。传统的材,都是天然材料,在当代则必然要思考人工材料的应用,在新的技术条件下,材就有了更为丰富的可能性。同样,工之巧,也不必局限于手工之巧。现代设备的辅助不仅能提升生产效率,也可以提高制作精度,创造更多、更大的可能性。庞薰琹先生于20世纪40年代设计的《床前地毯》,图案以青铜器上的饕餮纹为主题元素,通过对眼睛的重塑、五官的分解以及明快的配色,将原本狰狞、凶残的饕餮纹样转变为生动、活泼的形象。遗憾的是受限于当时的条件,未能将该设计付诸应用。今人依据庞先生的图案设计,采用现代编织技术与纺织纤维材料制作出实物地毯,实现了从古代装饰纹样到现代日常用品的转化。这种利用现代织造技术的视觉呈现,让传统图案焕发出新的趣味与生命活力,使“材”从天然材料的象征性转向人工材料的可塑性,拓展了“美”的边界,从“工巧”升华至“巧思”,是“材美工巧”在新时代的生动诠释。(图13—14)

13.庞薰琹:《床前地毯》(笔者摄于《从塞纳河到光华路——“装饰”的现代化》展览,2024)

14.根据庞氏图案制作的地毯实物(笔者摄于《从塞纳河到光华路——“装饰”的现代化》展览,2024)

3.立象尽意

中国传统图案不只是形式美感,更包含了深层的寓意。传统图案的表意体系是以“意象”为核心构建的符号系统。所谓“立象以尽意”[15],“象”是具体的、变化的,而“意”则是抽象的、含蓄的,通过自然物象与人文精神的融合,实现抽象理念的具象传达。图案的表意体系植根于中国哲学思想与民俗传统,既承载着对宇宙规律的认知,又映射着民众的生活理想。一方面是对自然物象的抽象演化,将物象特征与道德观念相结合。如云纹、山川、动植物被演变为具有象征意义的符号,祥云象征天道循环,山川隐喻坚韧不拔,梅兰竹菊对应君子品格,石榴多籽暗示人丁兴旺等。这种转译并非简单模仿,而是通过“观物取象”提炼本质规律,如《文心雕龙》所言之“神用象通,情变所孕”[16]。另一方面,则是对人文意象的情感反映。如龙凤、麒麟等人造的复合图腾,体现了“形而上者谓之道”的创造思维。唐代宝相花纹融合莲花、牡丹、石榴元素,既保留了佛教圣洁意象,又注入世俗富贵追求,形成理想浪漫的审美范式。同时,这种表意还具有了隐喻性与多义性的双重特质。如明代木胎黑漆螺钿托盘,主体图案由人物、山水与树木庭阁共同构成一幅送子远行的景象。[17]托盘上细腻地描绘了两位骑马书生穿行于开满荷花的池塘,身后跟着挑背行李的仆人,桥的另一边是一队家眷在遥遥相送。(图15)整个画面虽没有任何文字说明,但水池中的荷花暗示了盛夏季节。我们从这一景象中可推测图中骑马的人士即将奔赴省城赶考,因为“秋闱”通常都在一年中的八月举行。该图案通过对自然物候的精准捕捉,将科举考试这一社会事件嵌入到自然节律之中。荷花的“盛放”既象征学子学问的成熟,也暗示秋闱的时间,隐喻科举之路的“应时而出”。对自然景物的描绘在此超越了其自然属性,成为标记社会事件、时间认知的符号。图案的创作,将抽象的社会规则、价值理想与时间叙事熔铸于具体的物象与场景中,隐含中国传统艺术“因景喻事”的表意功能。

15.明代木胎黑漆螺钿托盘(图片引自[英]柯律格:《大明:明代中国的视觉文化与物质文化》,黄小峰译,2019,第35页)

结语

中国传统图案并非简单的视觉符号,在装饰的表象下蕴含着复杂的文化体系。图案生成的本质在于可生长性,其背后的文化逻辑包含了阴阳相生、气韵生动、层级互动的审美特征,并通过随物赋形的设计逻辑将装饰器物的“形”升华至文化的“象”,实现表意融合,最终达到器以载道。传统图案的创新转化揭示出,美并不是形式的强行赋予,而是对事物本真的诗意发现。在今天的设计语境中,重拾这一观念有助于破解当下图案设计与应用的乱象,实现传统美学精神与现代设计语言的有机融合,让图案的美不仅仅停留在视觉感官,更要从装饰性向精神性跃升,塑造中国图案独特的东方审美,在纹样嬗变中延续中华文明的价值,使之成为兼具形式美感与文化深度的民族艺术典范。

(文/方晓风,清华大学美术学院;郭希彦,福建师范大学美术学院;杨蓓,四川师范大学服装与设计艺术学院,来源:《装饰》2025年第7期)

注释:

[1][春秋]老子:《道德经·第三卷》[M],沈阳:辽海出版社,2015,第52页。

[2][魏]王弼撰,楼宇烈校译:《周易注》[M],北京:中华书局,2011,第345页。

[3][清]恽寿平:《南田画跋》[M],哈尔滨:北方文艺出版社,2021,第6页。

[4]薛永武:《〈礼记·乐记〉研究》[M],北京:光明日报出版社,2010。

[5]杨坚:《吕氏春秋·淮南子》[M],长沙:岳麓书社,2006,第28页。

[6]雷圭元口述,杨成寅、林文霞记录整理:《雷圭元图案艺术论》[M],上海:上海文化出版社,2016,第165页。

[7]方晓风:《对偶与造园》[J],《装饰》,2021年第2期,第12—16页。

[8][宋]周敦颐:《周子通书》[M],上海:中华书局,1936,第2页。

[9][南朝]谢赫:《古画品录》[M],载黄宾虹、邓实:《美术丛书》,南京:江苏古籍出版社,1986,第1659页。

[10][南朝]刘勰著,范文澜注:《文心雕龙注》[M],北京:人民文学出版社,1958,第513页。

[11]汪曾祺:《晚翠文谈》[M],上海:上海三联书店,2018,第23页。

[12]同[6],第50页。

[13]顾之川校点:《苏轼文集·上》[M],长沙:岳麓书社,2000,第239页。

[14]同[6],第78页。

[15]同[2],第358页。

[16][南朝]刘勰:《文心雕龙·神思篇》《增订文心雕龙校注·卷六》[M],北京:中华书局,

2012,第366页。

[17][英]柯律格:《大明:明代中国的视觉文化与物质文化》[M],黄小峰译,北京:三联书店,2019,第35页。