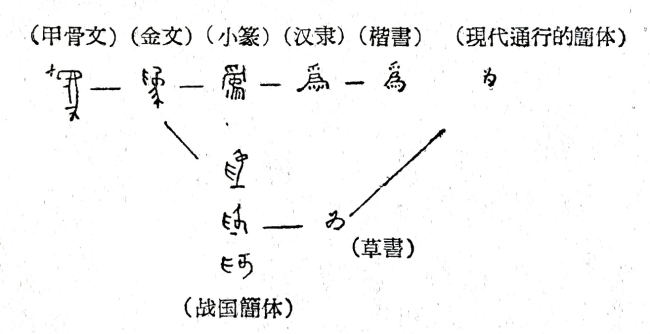

业师蒋维崧先生在1959年出版的《汉字浅说》一书中,指出有些草书是源自战国时期的古文。“我们现在所用的简体字,有很多可以追溯到很早的年代,曾经走过一些曲折的道路。这种演变历史很值得注意,也很有趣味。”蒋先生例举了“为”字的演变作为例证,把草书源头指向战国古文中的简率写法。

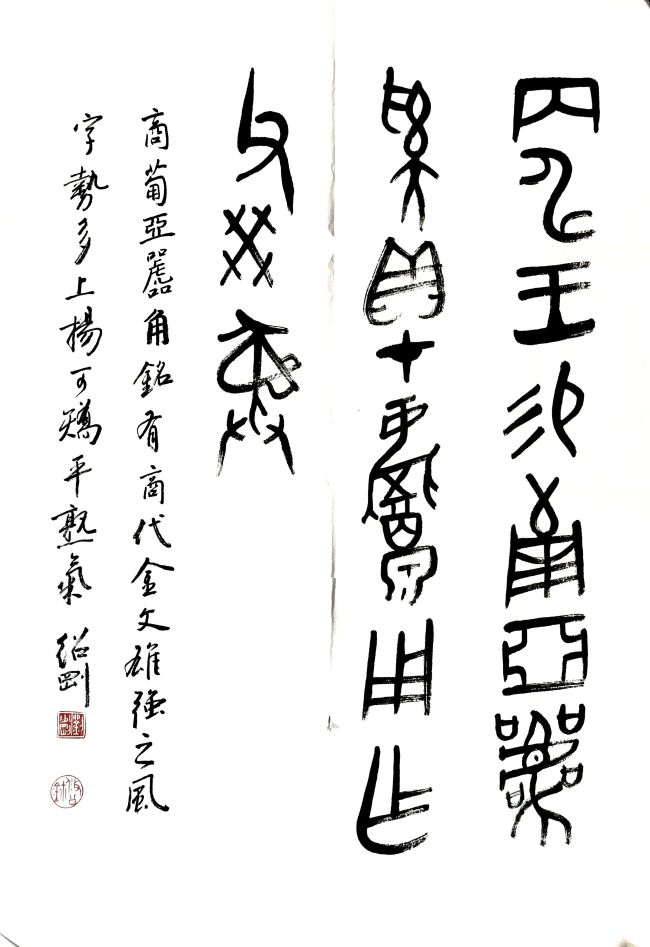

在战国楚简资料非常稀少的时候,蒋先生仅根据楚系的金文就发现这一问题,是一位文字学家对书体演变的敏锐观察,也是一位深谙书法艺术学者的独特视角。

上面是最近新完成的一篇论文《草书来源中的古文》中的一节,这篇论文从草书左、右等字的笔顺、东字古文与篆隶书写不同这些最基本的用笔出发,对草书源头中古文的因素进行了排比对照,再从古文中的简率写法中演变出的草书,战国文字中秦系与六国文字的不同在草书中的不同写法、《说文》字头、或体中古文的遗存,以及古文的用笔对草书的影响,对草书来源中的古文因素进行了多方面的论述和考证。正像我在这篇文章中所说,“笔者自上世纪八十年代起从蒋师读书求学,之所以一直关注书体演变的问题,特别是草书与古文的关系等极少有人注意的问题,也是潜意识中受蒋师平日教诲的影响。”

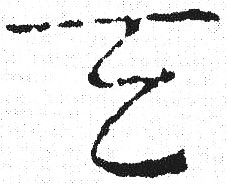

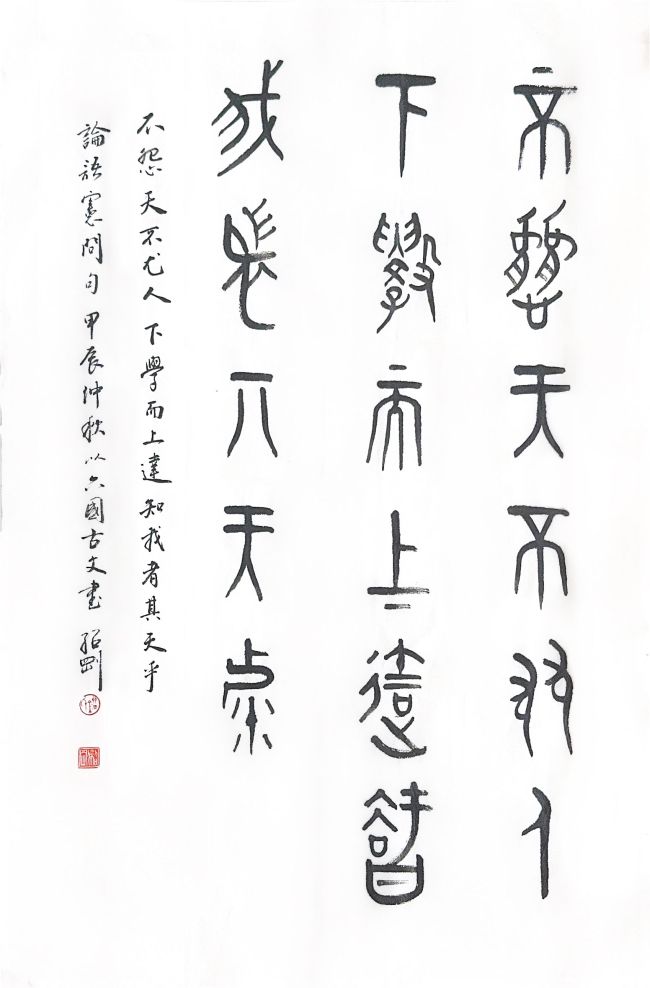

《上海博物馆藏战国楚竹书》的出版,让我们见到了《郭店楚简》之后又一批战国文献简,也展现了更加丰富的战国古文精彩纷呈的古文手写的墨迹。蒋先生对上博简的书法非常喜欢,上博简每一卷出版后,我都是买到后第一时间从北京送到济南先生的府上。在看了几卷后对我说:我看这些楚简中,以《孔子诗论》一卷(包括《子羔》、《鲁邦大旱》)写的最好。有一次先生指着上博简中的“天”字对我说,你看这个天字,向左向右的斜笔,不就是草书天的笔势吗?对这个天字,裘锡圭先生在《文字学概要》一书中,认为“‘天’的草书(写法见下图)

当由古隶草体(写法见下图)

变来”,在看到年代更早的古文天字的写法后,蒋先生敏锐的将这个字的源头追溯到古文,这也许是蒋先生一直在思考的草书中有来自古文因素的一个延续。在《草书来源中的古文》中,我也延续蒋先生的观点,将这个天字的来源做了进一步的阐述:

变来”,在看到年代更早的古文天字的写法后,蒋先生敏锐的将这个字的源头追溯到古文,这也许是蒋先生一直在思考的草书中有来自古文因素的一个延续。在《草书来源中的古文》中,我也延续蒋先生的观点,将这个天字的来源做了进一步的阐述:

上博简《子羔》的“天”字,是比较典型的一个古文写法。按《急就章》和居新T68.22的草书写法看,先写横笔,后写向左、向右的笔势,再重复向左、向右的笔势。有一点与其他草书只写笔势,不管起笔、收笔位置的情况不一样,其向左下、右下的斜笔是从横画的中段起笔。草书中有一个与“天”字草书字形非常容易相混的字,就是“与”字,草书“天”与“与”的区别,就是首笔横划后,“天”字是从横画的中间起笔,“与”字是从横画直接向左下连续的转折。然而在西汉的居延汉简24.15和长沙尚德街东汉简170A的“天”,以及传世的张芝、索靖、王献之到唐代孙过庭的草书“天”字,都有与“与”字草书基本相同的写法,所以不能简单地认为认为“天”字写作(见下图)

就是错字,汉代以至晋唐时的书家,确实有写作与草书“与”相同的“天”字,而且这种写法并不违反草书只重笔势,不计起笔收笔位置的一般规律。

就是错字,汉代以至晋唐时的书家,确实有写作与草书“与”相同的“天”字,而且这种写法并不违反草书只重笔势,不计起笔收笔位置的一般规律。

王羲之、王导写的“天”,先写两横,再写“人”,与大多数草书不同,很多人都认为是行书写法,然而这种写法也可以追溯到郭店简的《语丛(一)》这种属于齐系文字的写法,所以这种“天”的写法也是来自古文,不能简单地认为是行书。

“天”字与“与”字的演变

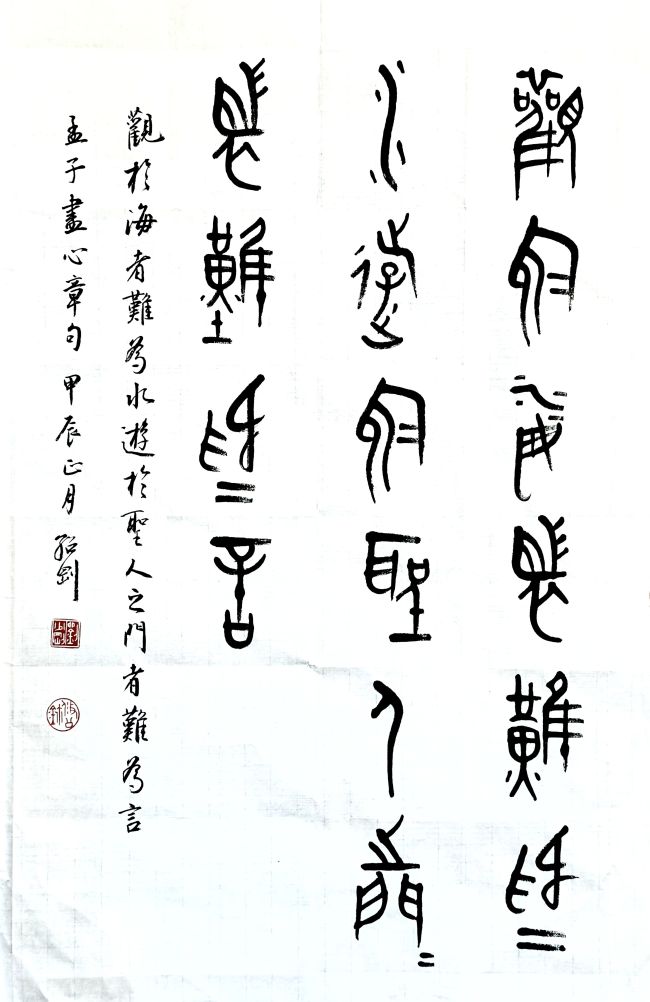

关于“纟”旁的考释,也是缘于一次我向蒋先生请教问题。先生名维崧,但书法作品中署名的维字都是用行书的写法,几乎从来没有用过草书“纟”旁的写法。因为我的名字中“绍”字也从纟,于是有一次我好奇的问先生为什么不用草书的写法。先生沉吟片刻给我说,我怀疑这个草书的写法有问题,不知道从何而来,很可能是后人草书出现了讹变,另外这个写法也容易与“子”的草书想混。先生虽未解释明白这个问题,但他对“纟”旁所存有的疑问,却让我对草书写法来源的思考一直挥之不去。多少年以后,我才逐步弄明白了这个问题。

“纟”旁的写法,在甲骨文、金文中都出现过,在战国文字中,有的保留了商周文字的字形,如下图中新蔡简、清华简的写法,也有的“纟”部仅描画出“纟”的左半部,如郭店简《太一生水》,也有更简略的写法,直接将“纟”的上半部分写作三个斜笔,这与后世行书的写法很相似。与古文中仅描写“纟”左半部的写法不同的,是银雀山汉简《六韬》和《守法守令等十三篇》中出现的从右半部来描画“纟”的写法,这种写法在马王堆汉墓竹简遣策三中也出现过。这大概就是张怀瓘所说:草书“存字之梗概,损隶之规矩。纵任奔逸,赴速急救者是也。”也是隶草对文字省减,“存字之梗概”的一种写法。

江陵凤凰山汉简中的“绣”字,也是只描写“纟”右半部的写法,但比银雀山汉简的写法更简略,而“紫”的写法,则将“纟”上的两个“圈”省为一个,这种省减在齐国陶文和放马滩秦简中早就出现过,赵壹说隶草在于“删难省烦,损复为单”的省减方法,其实在战国文字改造商周文字时早就使用了。走马楼西汉简中的“丝”字所从的“纟”,将上面说的两种方法合并到一起使用,就写成像草书“子”的形体,而这种写法也就与后世草书的纟旁写法更接近了。

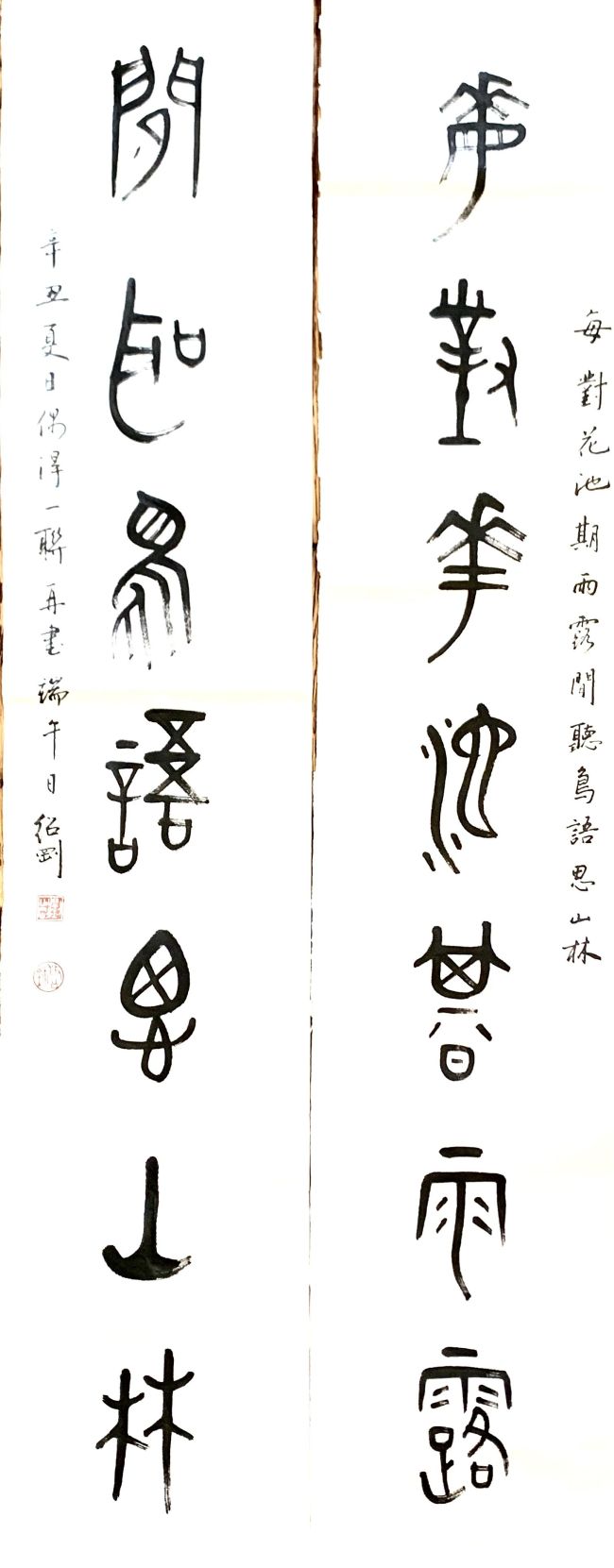

蒋先生写过一幅对联:“澄之不清导之不浊,难者弗避易者弗为”。以我的理解下一句说的就是读书治学,不应该避难就易,而应该迎难而上。今年我写了一篇《大篆新说》,对西汉初年出现的“秦书八体”提出了新的思考;另一篇《从马王堆帛书到定县汉简》,是延续跟随蒋先生读硕士研究生时所作硕士论文的延伸;而这篇《草书来源中的古文》,则是在蒋先生提出的问题上进一步铺开,作更细致的研究。这也有赖于近年简牍的大量出土,为这个问题的研究提供了很多前人未曾见到的资料。

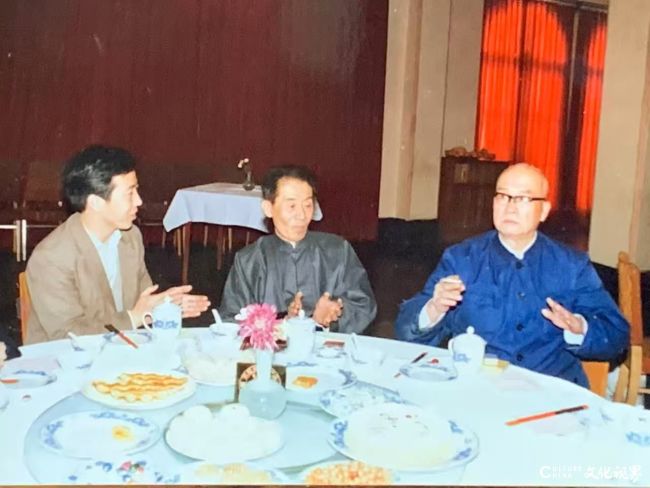

1987年蒋维崧、徐复老和刘绍刚在上海参加《汉语大词典》第一卷首发式上的合影

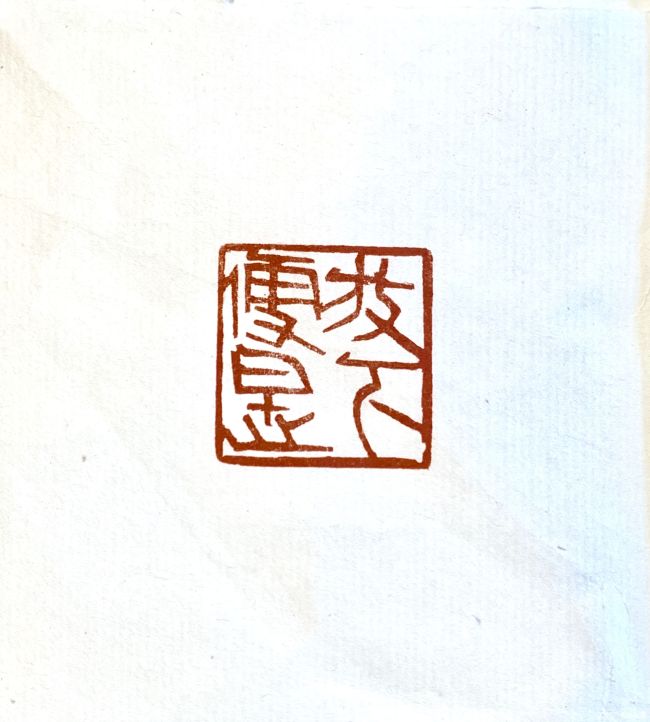

刘绍刚和蒋维崧在全国首届篆刻艺术展的合影

蒋先生离开我们已经近二十年了,回想起追随蒋先生求学的日子,是一生最幸福的一段时光。对先生在世时未能更多向蒋先生请教学问,也时常会感到遗憾。先生故去后,每写出一幅自己满意的书法作品,每刻出一方得意的图章,都因为不能再呈给老师评点为憾。写出一篇自以为不错的文章,也想再得到先生的指教而不得。每念及此,不胜悲凉。今年是蒋先生110年诞辰,仅将此文作为对先生的追思,也作为纪念蒋先生110年诞辰,学生交出的一篇作业。

(文/刘绍刚,2025年9月29日)

作者简介

刘少刚,又署绍刚,1978——1982年在山东大学历史系学习,1986——1989年从蒋维崧先生攻读汉语言文学文字书法专业硕士研究生。中国文化遗产研究院原研究馆员,《出土文献研究》原主编。现为中国艺术研究院篆刻艺术院研究员,山东大学兼职教授、博士生导师,清华大学出土文献研究与保护中心研究员。