10月18日,“其命惟新——广东美术百年大展”在上海美术馆(中华艺术宫)启幕。

展览展出约800件(套)广东美术精品力作,不仅系统梳理了广东美术的百年发展,更揭开了沪粤两地美术的深度交流与对话的新篇章。

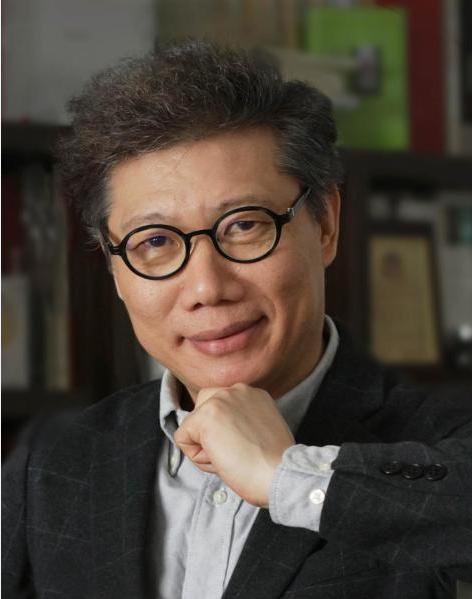

展览开幕前夕,中国美协理论委员会主任尚辉与羊城晚报记者一道观看了2万平方米展陈面积的大展,并接受独家专访。

力证广东美术占据半壁江山

羊城晚报:我们刚才一起浏览了展览。您对本次展览有怎样的印象?

尚辉:我觉得这个展览特别重要,尤其是在上海国际艺术节期间举办,不仅仅是对广东美术发展的回顾,更让我们了解到19世纪末至今整个中国美术发展历程。

展览上有很多我们耳熟能详的作品。当我们在上海美术馆这么大的空间里重温中国现代美术的经典,我们会对广东在中国现代美术发展中的历史地位与艺术成就有了重新认识。在某种意义上,这个展览特别有力地证明了广东美术占据中国现代美术半壁江山的历史地位和引领作用。

羊城晚报:您如何看待本次展览的主题“其命惟新”?

尚辉:广东美术为20世纪以来中国美术的每个时期,都提出了新的命题,而每个命题也都由广东美术家破解与实践。他们抱着其命惟新、开拓创新的精神,与时代变迁相同步,才有了开拓创新的理念与动力;与人民相结合,才能够在画面中塑造人民的形象,创新才有了着落点。

这个展览首先让我们看到的是洋画运动及其引起的一系列链锁式反应。这些最早出国留学的广东画家,让我们看到油画如何与中国构成某种精神情感的关系,如何开启中国人与西方现代主义的接口。

在中国画部分,这个展览特别明确地告诉我们,中国画最早的变革应该说是从“二高一陈”开始,尤其是高剑父提出“新国画”的概念。而“二高一陈”的实践并不仅仅是广东的,他们的主要思想是在上海萌发并与海派画家一起熔铸并推广的。

“新国画”的概念一方面体现了中国画和西洋写实绘画的结合,另一方面提出了“中国画如何表现现实”这个中国画现代性的核心命题。

实际上它不仅体现在岭南这一个画派上,它体现的是20世纪中国美术,尤其是传统美术迈入现代社会所形成的转型思考与实现路径。所以从这个角度上来讲,“折中中西,融会古今”是20世纪中国现代美术的发展口号与探索路径。

在20世纪五六十年代,以关山月、黎雄才等为代表的广东画家率先对社会主义社会新现实的积极描绘,以表现劳动人民在新社会焕发的精神风貌来发掘现代山水画的江山多娇。

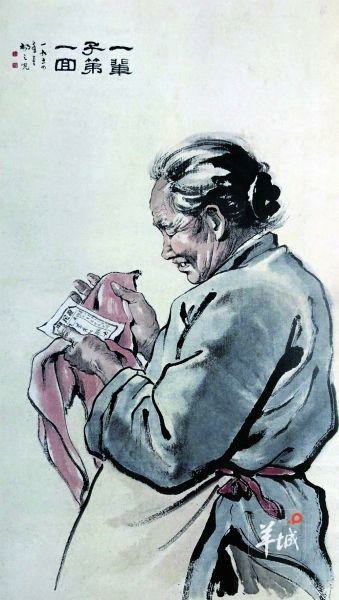

杨之光的《一辈子第一回》是美术史上人人皆知的经典。这件作品的创新不仅仅是传统笔墨与写实造型结合上的新变,更重要的是表现了现代社会新型的人与社会的关系,普通劳动者终于有了选举权,它所揭示的社会内涵无疑是深刻的,这才是中国美术现代性最核心的内容。

“新”一定落脚于艺术语言上,比如说现代水墨处理笔与墨的关系,也一定涉及轮廓与结构之间的关系。比如林蓝作品《淋漓》,它表现的是我们特别熟悉的郑板桥所画的手中之竹、眼中之竹与心中之竹。

我想,林蓝希望通过这张画来表现墨竹所暗示的传统如何展现新时代之竹的时代审美特征,她把现代性视觉的形式感融入画面里,把现代水墨多年积累的研究成果放进去,而它同时表达了中国人对竹子的敬畏、崇尚。即便墨竹都可这样再创造,这就是不离传统的其命惟新。

传统中国画经过“二高一陈”,经过关山月、黎雄才、杨之光再到今天的尚涛、林墉、陈金章、许钦松、陈永锵、方楚雄、李劲堃、林蓝等广东画家,还有在第十四届全国美展中获得金奖的罗玉鑫以及广东许多富有创造性的画家,都体现出“其命惟新”这种代代接力的创新精神,而每一代的创新着力点并不完全一样。

从宏观上来看,他们都和世界文化结合在一起,走在世界文化艺术的前列是他们的夙愿,而同时又和我们生存的土地、呼吸的时代铆焊在一起体现出我们这个社会特有的精神风貌。这些作品都在不同角度展现了不同时期的人民形象,从而汇集成新中国人民形象与精神风貌的图谱,我觉得这才是“其命惟新”的内涵。

艺术背后是社会变革的暗线

羊城晚报:上海这个国际都市,给予了当时的广东艺术家怎样的舞台?

尚辉:在中国艺术发展史上,岭南艺术家与海派艺术家有大量互动互鉴。这次大展不仅挖掘出洋画运动以来广东美术的深厚传统,更通过岭南美术与上海的密切交往,展现了中国文化的交融之美。

无论是岭南画派还是海上画派,都在清代“碑学中兴”的背景下,形成“以碑入书、以书入画”的书画变革方向。海上花鸟画与岭南山水画、花鸟画,也都形成了相近似的雄强、厚重、苍茫的语言风貌,深刻影响了20世纪中国画的现代性探索。

受辛亥革命影响,“二高一陈”的新国画,以及海派画家钱慧安、“海上三任”任熊、任薰、任颐等人的作品,都开启对劳苦民众生存现实的表现,是现代中国画在创作理念上走向现实主义的先驱探索。

上海与广州均很早成立现代美术社团,粤籍美术家是海上画坛多元格局中的重要组成。

林风眠从上海赴法开启艺术求学之路,并在上海创作了其生涯中最重要的一批作品;关良留学回国后,在上海美术专科学校执教;赵兽于1935年在上海举办展览;与鲁迅直接交往的木刻青年中,粤籍青年占三分之二……这些案例生动展现了两地在美术领域的紧密联结。

刘海粟、林风眠、倪贻德、陈抱一和关良等人在现代绘画领域的实践,也为20世纪80年代以来的现代艺术复兴提供了重要经验。刘海粟、林风眠都是20世纪中国现代美术的高峰,林风眠对中西艺术融合的深入实践,成为中国现代美术最鲜明的符号。林风眠的成就,正是上海与广东共同推进中国现代美术的有力证明。

在海派的创建者、实践者中,很多都是广东艺术家。他们出生在广东,来到上海,汲取海派文化的思想养分,使他们不断攀登艺术高峰。广东人在上海,不仅仅与这座现代城市发生关系,更重要的是和长三角的江南文化传统有机地接续在一起,所以他们在上海的艺术,可能和广东珠三角的传统并不完全相同。我相信这正是我们看这个展览的意义之一。

羊城晚报:您怎么看待本次展览带来的粤沪文化对话?

尚辉:我觉得意义特别深远。上海与广州作为中国开埠最早的通商口岸,在建立现代城市的过程中均曾得益于口岸文化的开放性,从而形成了这两地的互动,与对中国现代美术的共同缔造。

从这个角度上来看,今天的广东百年美术大展来到上海,终于让这两个城市的艺术合流了。这个展览让我们可以看到广东与上海的紧密关系,让我们更宏观地认识中国美术现代性发展的步履,其中当代艺术作品展区,都可以说是当代世界文化艺术发展成果的中国经验。

五光十色的艺术背后,是社会变革、文化发展和视觉现代化演化的暗线。经济发展决定了区域文化发展的高度。在此后历史发展的长河中,我们可以看到两者在中国现代性演进中所扮演的共同角色,城市经济发展的规模,乃至于它的文化的样貌,都显著区别于中国其他城市与地区。

今日,当广东美术在新时代以大湾区美术的概念凸显而出,将构成一种更恢宏深远的背景,也更加会紧密地与国际化、海洋性联系起来。所以,我在看了这个展览后,特别震撼。

我认为这可能会给上海艺术界带来巨大的挑战,甚至给整个长江三角洲的艺术家带来压力和动力。因为展览所展示的广东美术面貌特别整齐,所体现的“其命惟新”的思想内核特别强劲有力。我相信,这个展览一定会在长江三角洲引发广泛的学术影响和社会影响。

把视觉新质作为驱动力

羊城晚报:回顾过去百年的艺术历程,可以为当下的创作带来怎样的思考?

尚辉:在某种意义上,本次展览堪称粤港澳大湾区美术的先行示范,其价值已超越广东百年美术史的范畴。今天,我们处于视觉文化的新时代,我们把视觉新质作为艺术发展的重要驱动力。如何在当下理解“其命惟新”?看完展览,我觉得有两个方面值得思考。

其一,视觉文化发展、数字图像应用为艺术创作带来了更多的冲击和活力。如何积极运用数字图像生成当代艺术作品,这是时代给予我们的第一个课题。对此,这个展览给了我们很好的回答。在广州三年展的梳理中,可见来自南方的当代艺术实验及经验,在国际交往中、在当代视觉文化的推进上开始形成崭新的艺术风貌。

其二,视觉文化探索需要密切建立与人的关系、与社会的关系,着力表现当代人的精神世界。当代文化的发展某种意义上都是传统艺术的当代视觉转化,如何认识传统非常重要。

我们今天的艺术是视觉之新,但和传统也疏远了,尤其是艺术与现实葆有的诗意泛白了。今天的中国画画不好的原因,除了笔墨精神的无存,更缺失笔墨的时间与修养的锤炼与提纯,归根结底,缺少文化和心性。

油画也是这样的,甚至对油画要不要继续画在当代都普遍存在一种焦虑。但是在中国依然看得像中国画那样重,广东还是当代中国油画创新发展的学术重镇。这个展览给予我们最重要的思考,就是如何发展视觉新质,将表达中国人此时此刻的审美感受和社会感受紧密结合在一起,将中外一切优秀艺术统紧密结合在一起,创造符合我们当代的艺术。

(记者/朱绍杰 梁善茵 何文涛,来源:金羊网)

艺术家简介

尚辉,现任中国美协理事、理论与策展委员会主任,中国美协《美术》杂志社原社长兼主编,中国城市雕塑家协会副主席,上海美术学院、首都师大美术学院、西安美术学院和澳门科大人文艺术学院特聘教授、博导等。