吾半生幸遇三位恩师,得他们耳提面命,悉心教导,毅峰常念于心,感恩涕零,受用终身。吾今以花甲之龄将分别着文缅怀吾师之恩。

依从师先后论分别是:杨深先生、王景鲁先生、刘宝先生。

他们都是中华传统思想文化的守护者、精研者、践行者、传播者。

他们是暗掩于沙土中的明珠、大隐、巨人!

今日刊发回忆王景鲁先生的文章——

恩师王景鲁

恩师王景鲁先生

2025年,恩师王景鲁先生诞辰120周年,回首岁月匆匆,感慨万千。半生忙碌于工作、事业,于恩师的感念之情从无忘却。妻说:那就写下来吧,让老人家知道你多年来的这份惦念,是感恩也是内心自需的一种抒怀。

一、岁月如歌

先生是一位传统型文人,他的祖母是清代东阁大学士刘墉的后代,父兄通晓琴棋书画,自幼熏陶。家族良好的教育,让他承享了中国传统教育的一切范式和内容,可以说,他是一位传统到骨子里的文人。但,他又是一位从不守旧的开放式文人。文化的滋润,革命的经历和战争的洗礼,让这一介书生淘淬出了达观而通透的人生态度、治学精神和做人品质。

我从小学拜师到送先生魂归,近20年与先生朝夕相处的耳濡目染,蒙受了先生言传身教的大恩大德,乃至于今,我的人格塑造和生活态度,仍然显现着先生的影子。

景鲁先生1905生于山东诸城县水西村,名纯嘏,后以字行。距水西村25里的相州镇是诸城县的大镇,镇上有一所高等小学非常有名,许多外村学生都来就学,先生也在这里读书。

1919年,汹涌澎湃的“五四运动”浪潮,像春雷一样,震醒了沉睡着的华夏,那时的先生正在相州上高等小学,这一股势不可挡的反帝反封建爱国巨浪,淹没了全国,也卷到了他的身边。

这年暑假,一些从省城学校归来的高小校董和校友们,据先生回忆说有王翔千、王志坚、王深林、赵震寰等进步青年,结合了在校师生,以学校为大本营,在附近广大乡村,热烈而持续展开了这一运动。他们到各地开演讲会,查抄焚毁日货,先生利用民间旧曲调编写出救国歌曲,并参与了许多抗日救国话剧的编写和演出。

“五四运动”使社会革命和进步思想在中国迅速传播。陈独秀、李大钊、毛泽东、周恩来等先进人物纷纷在各地组织进步社团,创办报刊,扩大宣传。1920年11月21日,中国共产党的创始人之一王尽美先生联络省立一师、省立一中等学校的学生邓恩铭、王志坚、吴準、李祚舟,包括王景鲁先生等11人成立了励新学会,会址设于国内知名的齐鲁书社。他们一起宣传新思想、传播马克思主义,一起进行反对帝国主义、反对封建军阀的斗争,一起参加了1923年5月5日那次马克思诞辰纪念大会。学会出版《励新》半月刊,推选王尽美先生担任编辑主任。《励新》半月刊以宣传新文化、新思想为宗旨,探索社会变革的途径。励新学会会员最多时达到五十余人。

1920年,先生高小毕业考入了山东省立第一师范学校。末期专修艺术,受教于沈尹默、杨晦修、郭绍虞等许多名家。1925年又以优异的成绩考入上海美专西洋画系,后转入新华艺大。1928年返山东,在济南母校任教。1937年抗战爆发,先生投笔从戎,辗转在李宗仁所部的五战区,宣传抗日。

那时,第五战区成立抗敌青年团,李宗仁挂名团长,刘汉川、刘仲华、刘仲容是顾问,黄季陆是政训处长,王深林是宣传科长,王景鲁先生和臧克家、美术家王寄舟都在宣传科工作。随后,徐州会战开始,司令长官部移到河南潢川的专员公署里,先生也随青年军团学员迁移来到潢川。

五战区驻扎到老河口后,成立了第五战区文化工作委员会,由于李宗仁将军抗日爱国的开明政策,一大批文化名人相继来到老河口。其中作家有姚雪垠、碧野、藏克家、田汉、田涛、李公朴、安蛾等,画家有杜宇、王景鲁、白克、王寄舟、魏紫熙、欧士道等,戏剧表演家白玉楼、马宏良、靳万春、洪益奎、尹玉林、张玉芳、杨少泉等。这一批文化名人在老河口办报刊、写文章、开书店、办画展、搞演出,宣传抗日一时老河口的文化生活空前活跃。李宗仁将军对这些文化名人十分欢迎,谁若有困难找到他,他都尽力帮助解决。据先生回忆,有一段时间,由于日寇的封锁,纸张十分缺乏,一些文化人就反映到李宗仁那里,李宗仁得知后,忙派人到敌占区的河南禹县、许昌购回一大批纸张。先生与这些文人们一起,有时冒着连天的炮火,深入前沿阵地,交战时直接参与战斗,搁战时则以笔为枪,有力地配合了抗日战争的胜利。

抗战胜利后,先生回归书生本性,毅然放弃进京为官的仕途,离开部队,回到河北大学任教,跟随顾随先生教授古代文论、词曲,并进行研究。顾随先生是古代文论、词曲领域的奠基人,被誉为“近百年来我国文学词曲巨匠”。执教四十年来,桃李遍天下,培养了叶嘉莹、顾之京、周汝昌、吴小如等文化大家。1954年,中央政府决定成立天津人民美术出版社,先生受组织派遣,离开大学,参与筹备工作,后调到出版社工作至1998年逝世。

二、如师如父

我与景鲁先生结缘于70年代,我当时还是个小学生。当时酷爱画画,因没有条件买纸买墨,于是课本四周的空白便成了我施展技能的地方,每一页都画的满满的,什么大闹天宫、鸡毛信等等。这些边角碎片的临摹作品,在一次去同学家写作业的时候,被孙伯父看到了。孙伯父是天津人民美术出版社的美术编辑,他说,你这么喜欢画画,我给你介绍一位老师吧,他叫王景鲁,是我们美术出版社的元老,大学问家。

于是,在一个暑假,我随孙伯父来到了马场道150号美术出版社拜谒老师——那个后来我称呼“景老”的令我感恩一生的贵人。

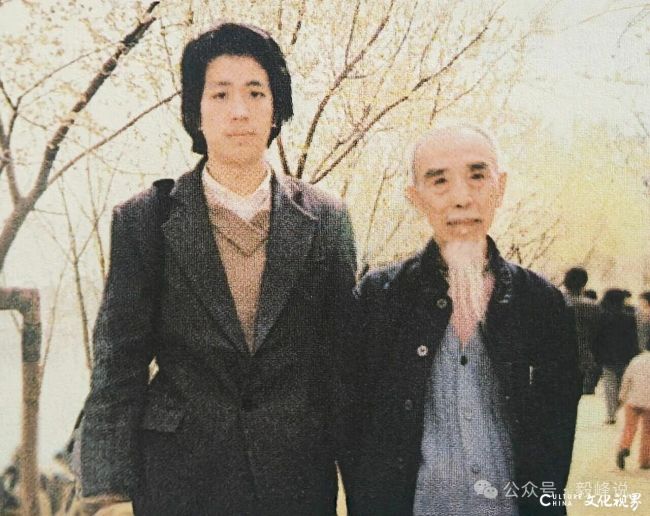

我与恩师王景鲁先生(右)唯一留存的合影

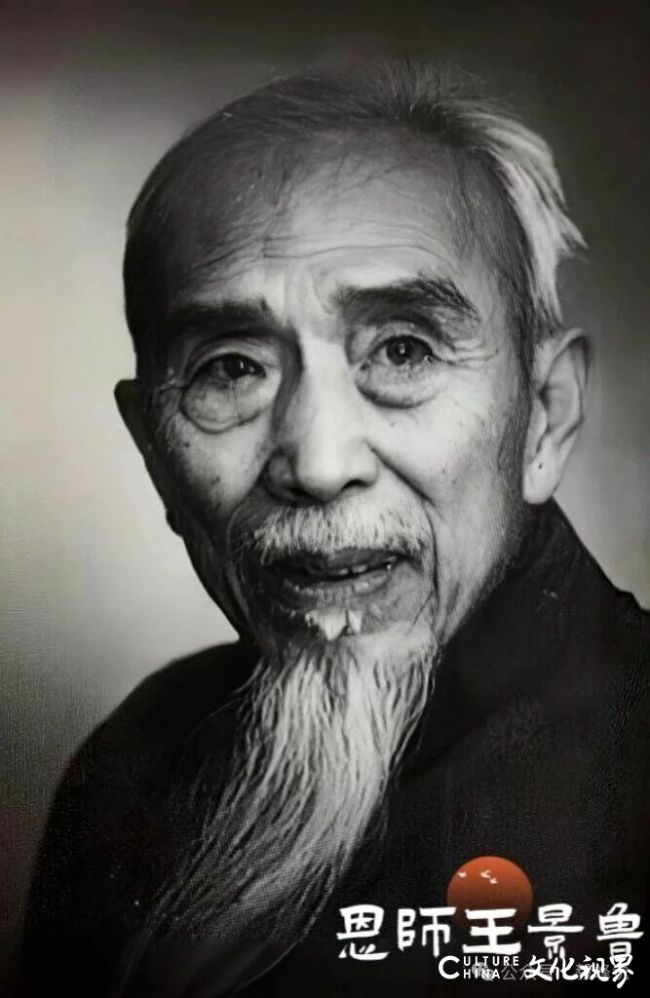

景老单身一人住在出版社大院主楼的侧楼,楼外墙面爬满了地锦,只露出几扇英式洋楼的窗户。跟随孙伯父进屋后,只见一位老者站在画案前,个子不高,面目清隽,白发长髯,仙风道骨,着一身布衣。屋子不大,半圆形,一张窄窄的单人床,床后整墙的书架及高高矮矮泛黄的书,半圆的玻璃窗户,透进了满屋的阳光。

孙伯父为我们分别做了引荐,景老和蔼可亲,似曾相识。坐下后,他询问了我的一些情况,很高兴说:“小李,拿这当家,有时间就过来,学问不是急事,慢慢来,日积月累才会看得到......”

这句话冥冥之中注定了我与天津人民美术出版社的缘分。

从此,在那个孕育过几十位国内知名画家、承担着中国美术出版重任的出版社大院里,多了一位时常出现的沉默寡言的少年人。

跟景老的求学之路比较特殊,没有如我们学校上课那样的教条,更多的是言传身教和耳濡目染。

我是从篆刻开始求教的。70年代初,上海出版了一套工农兵美术丛书,印象有20多本,其中一本《怎样刻印章》作者是陈寿荣先生,后来得知其为清代第一大收藏家陈介祺的六世孙,真乃大家写小书,薄薄的一个小册子,简明易懂,成为我篆刻入门的导师。书上的印章图例,我都反复刻过很多遍。拿给景老看的就是在临摹的基础上我的第一方创作的白文印“白云悠悠”。

景老端详着这方印,给予我充分的肯定,但随后也指出了大小篆印文变化的规则。景老的文字学功底那是了得啊,跟随顾随先生那么多年,扎实的基本功和学术造诣业内都有共识。原以为照猫画虎把篆字写对了就行了,哪知道,每个字在不同的印形中,在不同的篆体搭配中是需要调整的,这就需要认真地补习文字学一课,读懂六书造字原则,读懂汉字的字意。于是开始研习许慎的《说文解字》,读冯时的《中国古文字学概论》以及各类史传文字文献等。大学期间,又随南开大学朱凤翰先生修金文、音韵等,夯实了先生打下的基础。后来,我在中央美院研修,薛永年先生指导的课题就是一本古籍整理项目《篆刻学类要注释》,以致我历时7年主编的《篆刻学大辞典》,都蕴积着景老给予我打下的学术基础和治学方法。

随着篆刻创作和研究的深入,在景老的指导下,我开始临摹爨宝子和爨龙颜二碑。这两碑书法是由隶向楷的过度的重要阶段,结体变化丰富,与印章文字的变化规则有异曲同工之妙。慢慢的,又增加了临摹《张迁碑》《泰山刻石》,然后继续沿书法源流而上,秦篆、石鼓文、金文等多种大小篆碑刻都进行了涉猎。在用笔、结体、章法等书法要诀方面,景老一直不遗余力地倾囊相授。我入选四届中青展的作品都是先生指导下不断积累和提高的。篆刻作品也入选过多个国家及省级展览,作品被盗、被收藏,名字小传最早入编了西泠印社的印人年鉴。

多年后我从南开大学毕业,经景老推荐,我来到天津人民美术出版社应聘,一篇《书法本质论》的毕业论文和关于“中国画穷途末路?”的答辩,顺利地成为一名美术编辑。

这一转折不仅成全了我工作和事业的理想,更因此能每天见到景老得其教诲而欣喜。我两岁失怙,景老待我如父,朝夕相处,一言一行无不受教,成为一种非血缘关系的伦常。后来读明代首席大学士解缙文章,才懂得这就是“口传心授”,是“心法”。

其实,想想我真正受益于景老的不仅仅是书画篆刻“术”层面的技能,根植于他骨子里的传统文化的做人修养才是影响我一生的宝贵财富。他常讲魏晋士人的风骨,崇尚自然玄远,气质清俊通脱,让我的创作要“文情并茂、刚健朗畅”,追求内心真实与生命意义的独立思考。

《论语》《孟子》《道德经》《庄子》《金刚经》等传统经典是先生要求的必修课,要能读、能书、能讲、能背,更重要的是能悟,悟出圣贤的真谛。景老说,圣贤的每一句话都是从心、从行而出的,而我们又怎能只重字面意呢,用你的心去比圣贤的心,用你的行去量圣贤的行,一切经典就会訇然中开。到那个时刻,就可以象弘一法师所称的“天心月圆”了。几十年来,我仍坚持着景老的教诲,读经典,学圣贤,把明理证心作为治学的津渡。

景老治学心境开阔,强调转益多师。追随他的近二十年期间,带我拜谒了诸多的大家名师,在天津经常上门拜访就有梁斌、龚望、吴玉如、孙其峰、秦征、唐云、张牧石、徐嘏龄、王千等先生,这些经历和先生们的学识、为人令我获益匪浅,受用终生。

景老乃鸿儒,学立道通,知行合一。他做事是以孔孟儒学之道的“精进”为纲,以身作则,教导我们要存“修身齐家治国平天下”之心,要以“弘毅”之志,学问要“苟日新日日新”。做人则以老庄哲学的“谦退”为要,做谦谦君子,涵养“水”德,“水利万物而不争”。后来我才知道,景老在新中国成立后,本来可以去全国政协为官去,但他说要恪守家训,做教书育人默默无闻的工作。后来多少次中央调他去北京,他仍坚持未行。他说,抗日时期就是做宣传,为胜利做出了贡献。出版也是重要的宣传工作,我要继续为新中国的文化传承做好自己的贡献。

在建国初期,景老用自己的财力和眼力,搜集散落民间的书画作品,为美术社增添了巨大的财富,与老社长郭均、赵泮滨等一起抢救了数以千计清以来的书画作品,为美术传承积蓄了重要的出版资源。每每讲起这些故事,他都如数家珍,兴奋不已,自豪不已。

随着与景老相处日长,情感愈发浓厚,但并未将他当做老人看待,直到一日清晨推开先生屋门闻到一股异味,看到屋脚的便盂,方意识先生老了,夜间已不便出楼如厕。那一刻,悲从心起,疼惜之情湿了眼眶。自那日起,我上班前的第一件事就是去帮先生倒便盆,直到老人家去世。

景老年龄越来越大,日常生活也出现一定的困难。我和王守义、邢立宏等同事承担起了先生的饮食起居。好在先生一直练气功,还有八段锦、太极拳,使得其身体90多岁时还很硬朗,基本能够自理。只是每逢冬天的时候,夜间暖气不好,出版社便送先生到大理道的疗养院,享受离休干部的照顾,我们也还欣慰。

对景老开始有个谜团,就是为什么他一直是孤身一人?

他的屋中画案对面的墙上挂着一幅弘一法师李叔同出家后的照片,照片下面镜框中是一对《金刚经》集联:“凡所有相皆是虚妄,应无所住而生其心”,用泰山经石峪金刚经字体书写,可见先生的出世之心,定是发生过大事。

在他去世前三年,景老才向我和一位同事王守义先生透露其中原委。那还是“九一八”事变后,他携夫人南下,先生随身携带的几乎都是心爱的书籍。那时兵荒马乱,一路辗转,为了保护书籍,居然把夫人丢了,从此一别,居然成为一生不可原谅的遗憾。后来,师母于抗战胜利后回到北京从事教育工作,虽有不解之怨,但晚年仍有挂念。于是,我与王守义先生数次赴京协调,终于在他临终前勉强完成了团圆之愿。

景老生前出版社为其出版过一本《王景鲁书法篆刻选集》,遗憾的是,大量的诗词和文章逝世后被家人分别拿走,目前没有整理出来,大量的书画作品也散落民间,至今汇集难上加难。

景老一生虽有些孤寒,但有国家的关怀和我们诸多晚生后学在他左右,也并不孤单。孤寒的生命状态和不孤单的生活情境,让先生晚年人生境界跳脱了世俗之见,达到了舍生忘我的老庄大境。

“如椽笔曾旋天地,今日神州璨烂红。”

景老的诗情洋溢,充满了达观通透的人生见知,似乎在某种境界上与他崇仰的弘一法师殊途同归。

写到此时,脑海中浮现出一位赫然老者,行走在寂然无声的马场道上,空中飘着雪花,路两旁黄绿色的树叶尚未凋落,一缕余晖映着老人的背影,折射出挚暖的心光。

写至此,搁笔,抚心,仰天,遥拜:

吾师,安矣!

(文/李毅峰)

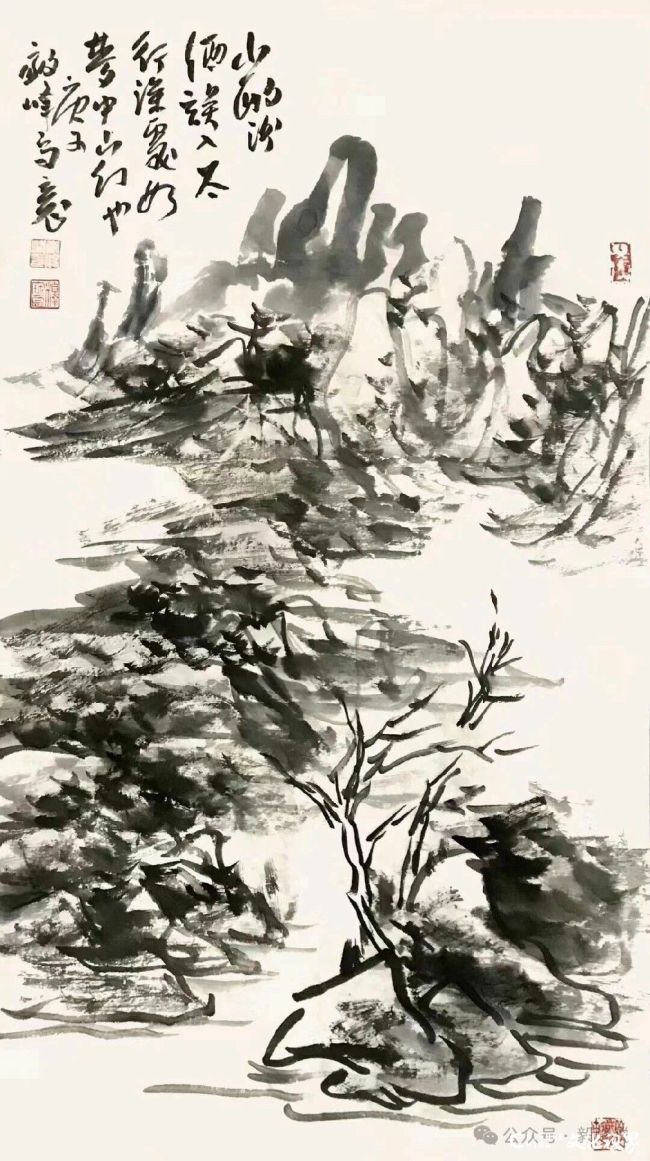

李毅峰山水作品《小酌入太行》

李毅峰写生中

(来源:毅峰说)

艺术家简介

李毅峰,著名画家、学者,1964年生于天津,就读于南开大学、中央美术学院。中国美术家协会中国画艺术委员会委员,中国美术家协会会员,中国美协河山画会理事,中国文物学会会员,书画频道中国书画艺术研究院院委中华诗词学会会员。第十二届、第十三届、第十四届全国美展评委,国家教育部学位与研究生教育发展中心艺术硕士/博士专业学位类别行业评审专家,天津美术家协会副主席,天津人民美术出版社原社长、总编,天津市中国画学会副会长,中国人民大学访问学者,天津大学人文学院美育导师,南开大学客座教授,天津美术学院客座教授,美国亚太艺术研究院客座教授,中国武警指挥学院兼职教授,天津画院特聘画师。

出版《一峰画集》《一峰水墨》《一峰画语》《李毅峰画集》《大家经典——李毅峰画集》《信笔直扫》《会心处不在远》《谦谦峰骨澹澹书生》等十余部个人画集及"毅峰说“等百余篇论文。