2025年11月22日,第十七届文化中国讲坛在福建武夷山举办。“文化中国讲坛”由叶嘉莹教授、汤一介教授、方立天教授、楼宇烈教授、王尧教授、刘梦溪教授、叶小文教授、林毅夫教授、陈洪教授、湛如教授、白岩松先生等人共同发起,致力弘扬中华优秀传统文化,为建构中国自主的知识体系、促进民族复兴贡献思想动力与智慧支撑。自2008年开办至今已于北京、上海、浙江等地成功举办十六届。本届讲坛主题为“心融古今理启新程——科学视域下中华优秀传统文化与心理学”,聚焦中华优秀传统文化的心学与理学智慧,与现代心理学展开深度对话,旨在科学视域下推动古今思想的融会贯通。南平市委常委、武夷山市委书记杨青建先生致欢迎辞,中国科学院院士、北京大学第二十五任校长、绍兴市柯桥区稽山书院山长周其凤院士致辞,北京大学湛如教授致辞。白岩松先生和荆慕瑶女士主持讲坛。

北京大学光华管理学院院长、金融系教授、博士生导师刘俏,北京大学中文系教授、博士生导师程郁缀,北京大学人文社会科学研究院院长,北京大学哲学系教授、博士生导师杨立华,美国汉学家、敦煌研究院特聘研究员史瀚文,北京大学艺术学院助理教授、研究员,北京大学美学与美育研究中心研究员柯伟业等文化大家、知名学者出席讲坛并开讲。

在主题对话环节,主持人白岩松与清华大学全球产业研究院院长、心理与认知科学系教授彭凯平,北京大学心理与认知科学学院副院长、研究员刘兴华,浙江大学医学院附属精神卫生中心党委书记骆宏,上海交通大学心理学院首任院长、中国科学院心理研究所原所长傅小兰,中山大学心理学系教授、心理健康教育咨询中心主任李桦等进行深度对话,就中华优秀传统文化与现代心理学的交叉融合发展进行探讨。

中国文联副主席、中国民间文艺家协会主席、山东工艺美术学院教授潘鲁生出席讲坛并作题为“关于‘非物质文化遗产热’的思考”的讲座。

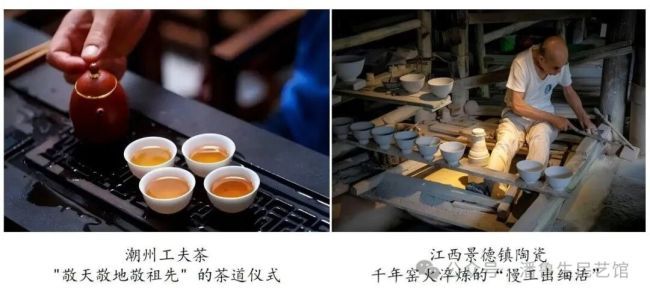

潘鲁生以《关于“非物质文化遗产热”的思考》为题,从把握非物质文化遗产本质、破解传承困局、坚守保护目的展开论述。他指出,二十年来我国开展非物质文化遗产的抢救性保护,形成了立足国情的保护原则与实践路径;当前,形成了非物质文化遗产发展热潮,社会的重视程度不断提高,传承人待遇进一步改善,不少非物质文化遗产项目在文旅融合中带动了经济发展;这反映了全社会的文化认同不断增强,精神需求进一步回归,是文化自觉、文化自信的体现,也是社会进步的标志。

潘鲁生指出,在热潮之中,需要保持冷静,认真面对并解决传承发展中存在的具体问题,回归本元,进一步把握非物质文化遗产的本质,明确构成传承发展困境的原因并坚守保护传承的根本目标。

潘鲁生表示,非物质文化遗产不是过时的物品,而是一种精神空间、生活方式和造物智慧的载体。就此需要进一步修复维系非物质文化遗产保护传承和发展的文化土壤,从文化生态保护的意义上来传承包括非物质遗产在内的优秀文化传统。根本目的在于,存续文化的谱系,做到有精神、有信念,融入当下,并面向未来。

潘鲁生强调,保护传承

不是原封不动地照搬过去,而是从过去的生活中汲取智慧,回应我们当下的需求,并带着自身的文化基因走向未来。

潘鲁生提出推动非物质文化遗产活态传承的三点实践措施:一是全面构建中国非物质文化遗产的自主知识体系,进一步夯实教育、研究与实践的理论基础;二是广泛推动关于非物质文化遗产的社会美育,提高国民文化素养;三是持续推动非物质文化遗产“创造性转化、创新性发展”,树立精神致上的生活观。

潘鲁生总结指出,文化传承真正的成功,是使这些承载着民族记忆与智慧的种子继续生长和发展,成为文化血脉中传承不息的一部分,不断凝聚、激发中华民族文化创造的活力。

(来源:潘鲁生民艺馆)