从新野到南阳,再到北京、到宋庄,经过20多年的磨砺,钞子艺、钞子伟功成名就,在以陶为媒的国内当代艺术家中,成为颇具代表性的领军人物。

钞氏兄弟是一对孪生兄弟,1973年出生于河南新野,自小就与泥巴结下情缘。长大后,他们先后到南阳理工学院、中央美术学院、清华大学美术学院学习。2009年,他们在宋庄安下身来,潜心创作,用以物寄情的艺术体式,做出一系列惊动业界的陶瓷雕塑作品,屡获大奖。去年,他们带头成立宋庄陶瓷协会,在古老的大运河边续写艺术新故事。

用陶做雕塑,留住时代记忆

钞氏兄弟的工作室就在宋庄镇中心小学附近,从外面看上去简单朴素,四周空旷,行人稀少,并不引人注目。但走进其中,能看到几亩地的院子屋里屋外陈列着各式各样的老物件陶瓷作品,空气中弥漫着泥土的芬芳。

在钞氏兄弟工作室,“北京元素”不少,正阳门城门楼和箭楼作品映入眼帘。经询问得知,这是他们诸多门楼系列作品中的一件。

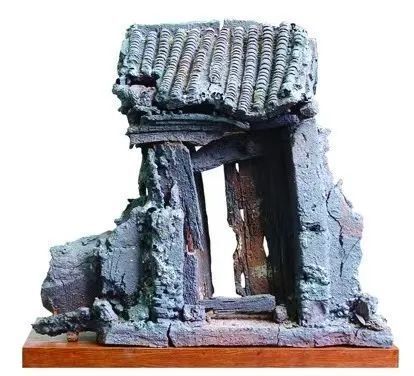

器物、板车、门楼都是钞氏兄弟早期创作的作品,尤其门楼系列寄托着他们深切的怀旧情结。两兄弟的老家河南新野是座有着两千多年历史的古城,遗有古建、古城墙。“小时候我们俩常在城墙外玩。童年的记忆往往都很深刻。”弟弟钞子伟说。考上大学后,他们每次回去都发觉家乡在变。“老房子没了,老门楼没了,内心伤感。后来到了北京,每天骑着单车在老城区的大街小巷转,发现大大小小带‘门’的地名对应的实物也已经消失。再跟家乡联系起来,感觉更强烈,后来我们共同研究各种门楼,开始做这样的房子。”哥哥钞子艺说。

之所以做正阳门是因为他们觉得这座门楼孤零零的,像是在倾诉什么。那段时期,他们辗转于不同城市,全国各地的门楼一共做了一百多个。

“原来我们家族就是做陶瓷的!”说起从业渊源,兄弟二人很感慨。1973年,他们出生在河南新野县上港乡的白河岸边,祖辈都是农民。从祖父那代开始,家中于务农外兼以烧制粗泥大缸,后来父亲又开始做传统日用器具。潜移默化的,他们从小就跟着父辈做东西,拿泥巴随手就能捏只小猫小狗。上世纪90年代初,两人先后考入南阳理工学院艺术系雕塑专业,系统而专业地学习美术。大学毕业后,他们在南阳办了一个雕塑研究所,但很快就认识到,要做成一件事得有更广阔的视野,更专业的技能。

“我们1998年先后到中央美院进修,央美这个庞大的体系,让我们不仅掌握了各种设备的操作和陶瓷技艺,也接受了现代前沿的艺术理念和思维方式。”钞子伟说。

和一般学生的学习过程不同,钞氏兄弟正好相反,他们是从陶瓷工匠做起,早已开始接触陶瓷材料。多年经验让他们能清晰感知材料特性,“宜兴的缸料更粗犷,山东相对较细,山东的泥可再细分为黄泥、红泥、青泥、大缸泥、小缸泥等。不同地方的泥巴泥性不同,我们会根据不同的题材处理不同的泥巴。就拿门楼系列来说,比如做比较粗犷的门楼,里面需要加更粗的泥,包括一些熟料,以增加沧桑感,而且更耐烧。有些则需要加一些棉、稻草,以增加泥巴的韧性,这样不容易开裂。”钞子伟说。

2004年初两人在北京成立自己的艺术工作室后,弟弟钞子伟考入清华大学美术学院就读硕士和博士,后来成为景德镇陶瓷大学的教授。钞子艺说,在中央美院工作的这几年对他们影响很大,让他们更多地了解当代艺术,并逐渐找到自己的方向,开始把陶从传统的工艺转向当代的创作。2009年,他们在宋庄安下身来。作为中国美协会员、联合国教科文国际陶艺学会(IAC)会员、中国雕塑学会会员和职业艺术家的他们潜心创作,做出了一系列惊动业界的陶瓷雕塑作品,用传统的陶进行当代艺术创作,乐此不疲。

没有得心应手,只有百折不挠

在钞子艺、钞子伟这对艺术家兄弟的眼中,“陶”具备其他任何材料都无法比拟的效果。陶,从泥土中来,经过人为捏制再经窑的高温烧制,天然淳朴,极接地气,所以更多地被传统手工艺者选择。不过,这种当代艺术的媒介,具有难以令人把握的技术要求,但让钞氏兄弟入迷的正是陶难以捉摸又充满惊喜的特质。

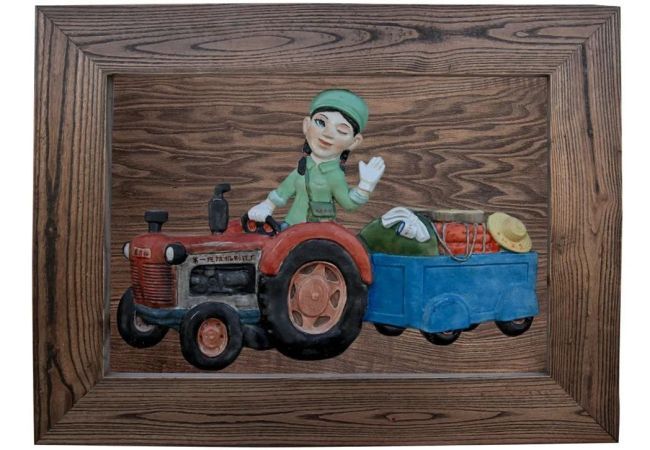

用陶做拖拉机,怎么想都不太可能。而在钞氏兄弟的工作室大门里就摆放着他们的代表作“东方红拖拉机”,这也是他们对外产生比较重要影响的作品。这一系列作品承载了他们重视的记忆符号,寓意工业化进程的缩影。

无论是重量还是大小,都是陶瓷雕塑的极致挑战。做东方红拖拉机系列作品,钞氏兄弟克服了很多困难。“刚开始想怎么把拖拉机立起来。全是泥巴,不能加木头、铁丝等任何东西,而且大作品在做的过程中很容易坍塌、开裂。比如说底板特别厚,但油管比筷子还细,干湿程度不一样,就会干裂断掉。”钞氏兄弟做的东方红拖拉机,长两米多,重达两吨,光制作就花了几个月的时间,几年以后才烧出来。

那么这个拖拉机怎么做到成型不断裂的呢?“做陶瓷就是搞科研!”钞子艺说。为了达到预期效果,钞氏兄弟做了很多尝试。“先说用什么泥巴,细腻的泥巴在做的过程中特别容易断裂,粗糙的泥巴做不了细的东西,做油管一碾就断了,所以要加东西!”钞子艺说,以前在家里做大缸,容易裂,裂了之后他们就把烧纸弄碎了放到土里,跟泥巴和在一起,解决断裂的问题。“做的过程当中能用的土方法,都用上了。”钞子伟补充道。

工作室里还有好几台炼泥机,便于炼制不同的泥巴。他们把不同的材料揉到泥巴里,继续炼,才能达到作品需要的硬度。拖拉机虽然是陶瓷材料,最后却能达到铁的效果,这又是如何做到的呢?要用陶呈现金属效果,他们也做了很多试验。“加入其他金属混到一块去烧。要烧好几次,每次的效果不一样。高温和低温的颜色也不一样,所以要混烧。如果全是一个温度,有些效果是出不来的。”钞子伟说。“太复杂了!”钞子艺接着揭秘,“反复试验我们才发现,只有把铁粉和特殊材料加进去,才能出现铁锈油乎乎的效果。”

一件作品潜心做上两三年,现在不常见了,拖拉机作品他们前后一共做了五件,完好的有三件,另外两件坏掉了。钞子艺说:“你感受不到烧成后断裂时那种伤心,那种冲击。”当然,旁人也无法体会烧成功以后的那种喜悦、那种冲击。

正因如此用心,他们的作品频频摘取业内大奖,《原乡》和《流逝的记忆》先后获得韩国京畿道国际陶瓷双年展“铜奖”和“评委会精品奖”;《昨天》获第十一届全国美展银奖;《消失的家园》获第七届全国陶瓷创新评比“金奖”......多组作品被中国美术馆、香港M+博物馆、中华世纪坛、清华大学美术学院、纽约陶艺画廊、台湾大未来画廊等机构和个人收藏。

追求手工制作,体验生命的质感

即便已是雕塑名家,两兄弟仍在学习。他们曾专程到景德镇学习最传统最正宗的陶瓷烧制技艺,丰富创作语言。他们用传统的工匠精神埋头于陶瓷雕塑,从题材、技法上吸收本土的精髓为我所用,走出了一条属于自己的艺术创新之路。

从钞氏兄弟的作品可以发现,他们关注的大都是历史的、人文的、已经消失或者将要消失的物件。比如古塔、沉船、停驶的卡车、报废的拖拉机等,显然,怀旧与复古支撑起他们的美学主张,跨时空复原一种别具深意的真实。

“我们理解,旧的东西才有生命的特征在里面,有人的痕迹在里面,有历史感。”最近他们正忙于为宋庄的街头公共空间制作新作品——陶瓷历史书。在钞氏兄弟看来,当历史在作品中凝固,当人们看到作品能回忆历史、追忆时代,那么这个作品就真正具有了思想的张力以及情感上的亲和力。

正因此,他们自信传统手工艺无法被3D打印等新技术所替代。钞氏兄弟搞创作,从来都是自己动手。他们认为,创作就是不断挑战、不断完善的过程,在动手的过程中,很多预料之外的变化会刺激出新的思考和认识。“工业生产重复性强,可以替代,但越是手工劳动,越无法替代。”钞子艺说。

钞氏兄弟亦如“陶”,他们同样勤劳、朴素、谦虚、热忱,可塑性强,一股基于传统的“泥性力量”存在于他们身上,也存在于他们的作品中,永不枯竭。

扎根艺术创意小镇,用陶续写运河文化

陶瓷如何表现运河文化?2024第14届中国·宋庄文化艺术节期间,他们以精湛的技艺,将运河古船和运河板车以陶瓷作品的形式呈现在大众眼前,续写运河新故事。

运河古船的造型古朴而精致,船体线条流畅,船身的每个细节都被精心雕琢,船头翘起,船尾圆润,最绝的是模拟出了木头腐朽的质感,记录着岁月沧桑。运河板车看起来则粗犷而实用,车辙深深,显示出一道道深浅不一的沟壑,让人回到了那个物流繁忙的年代。

制作、画釉、上彩、烧制……从开始设计到烧制完成这两件作品,钞氏兄弟走访了张家湾博物馆、通运桥等地,考察运河遗迹,力求让作品更加贴近历史现实。“我们希望在作品中把运河文化历史的痕迹、手工的温度都呈现出来,让大家能够更好地通过陶瓷去解读这些历史和变化。”钞子艺说。

兄弟俩的生活经历也激发了这件作品的创作灵感,“我们出生就和车船有关。”钞子伟说,“我们兄弟俩在腊月二十四夜里出生,那天特别冷,我母亲当年是半夜渡船到新野县城里接生的,所以我们对车、船这些历史物件的感触特别深。”这两件作品目前都收藏于他们在宋庄的工作室。

在宋庄这片艺术沃土上,钞氏兄弟已经深耕了十五个春秋。谈起当年选择扎根宋庄的原因,钞氏兄弟表示是被这里得天独厚的艺术生态所吸引,随着时间推移,宋庄逐渐形成了完整的艺术生态链。“从陶瓷设计、包装到运输,三公里内就能完成一条龙服务。”钞子伟说,“这里还聚集了众多的艺术家、展览和美术馆,无论是创作环境还是交流平台,这里都属一流。”

他说,与景德镇的瓷都基因相比,宋庄有着不可复制的特殊性。它依靠北京的地理优势,汇聚了丰富的文化和旅游资源,吸引了大量人流,形成独特的艺术生态。这里的艺术家来自五湖四海,他们的作品各具特色,展现了宋庄艺术的独特品格。去年7月,钞氏兄弟带头成立宋庄陶瓷协会,将散落在宋庄的陶瓷艺术家们聚集在一起,汇聚成一股强大的艺术力量。他们在坚持艺术创作的同时,也会将陶瓷艺术以文创、衍生品的形式走进大众生活,让更多人感受陶瓷艺术的魅力。“我们生活在这里,也会了解更多通州的历史文化,并将其融入作品中,用陶瓷艺术为这条古老的大运河注入新的活力。”钞子伟说。

部分艺术作品欣赏

消逝的家园系列

《原乡—消失的家园》陶78×38×76cm2002年

第七届全国陶瓷创新评比“金奖”

《原乡-消失的家园》陶瓷85×50×115cm 2010年

《北方民居》陶 45×30×22cm 2002年

《原乡-消失的家园》 陶 78×38×76cm 2002年

第二届京畿道国际陶瓷双年展造型类获“铜奖”韩国

《大世纪》陶瓷综合材料 280×190×60cm 2007年

开悟——2011大同国际雕塑双年展

《大世纪》局部

流逝的记忆系列

《昨天No.1》陶瓷 350×260×55cm 2009年

第十一届全国美展“银奖”作品中国美术馆

《1950》 陶 70×40×41cm 2009年

第十一届全国美展雕塑展作品

《昨天》陶 20×70×45cm 2010年

《传家宝》陶 68×32×48cm 2010年

《老皮箱》陶 40×36×49cm 2005年

《老灶台》陶瓷 58×38×36cm 2001年

《支前 》陶瓷综合材料 188×105×78cm 2005年

和平繁荣雕塑巡回展作品

《支前》作品王府井展览现场

《南海一号》 陶 135×37×44cm 2009年

《南海一号》作品局部

《红军第一渡》陶 95×35cm×30cm 2009年

《支前车》陶 140×75cm×120cm 2005年

抗日战争胜利55周年“三等奖”政协礼堂

《蓬式马车》陶 55cm×25cm×19cm 2004年

东方红系列

《中国记忆·车》陶 350×320×120cm 2018年

尚美华章——庆祝中华人民共和国成立70周年艺术作品展北京汽车博物馆

工作场景文献照片

美国石油大亨洛克菲勒二世参观作品现场文献照片

《吉普》陶瓷 31×63×33cm 2007年

《东方红》陶瓷 566×128×172cm 2014-2018年

2023年武汉国际陶艺邀请展现场湖北美院美术馆

《和平的力量》陶瓷综合材料 194×96×78cm 2007年

《解放车》综合材料 144×55×60cm 2006年

妄想国——中国新生代艺术展”上海对比窗画廊

《蒸汽机》陶瓷综合材料580×75×140cm

第三届北京国际美术双年展中国美术馆收藏

《蒸汽机》陶瓷综合材料580×75×140cm

上海世博会2010年

通州宋庄A区艺术中心钞氏兄弟作品展厅一角2022年至今

鞋履系列

钞氏兄弟工作室团队成员2016年

《老棉鞋》陶103×100×45cm 2016年

《三接头》陶瓷 95×100×35cm 2016年

《民工鞋NO.7》88×100×28cm陶瓷2015年

《民工鞋NO.5》88×100×28cm陶瓷2016年

北京国际设计周展览现场2018年

工作文献照片

百年问道系列

《百年问道—举步维艰》瓷2014年

第十二届全国美展雕塑展2020年

国家艺术基金总长1100cm

《百年问道—梦想启动》瓷2014年

第十二届全国美展雕塑展

2020年国家艺术基金

《百年问道—希望之旅》瓷2014年

第十二届全国美展雕塑展

2020年国家艺术基金

《百年问道—太空筑梦》瓷2014年

第十二届全国美展雕塑展

2020年国家艺术基金

《百年问道—异样青春别样梦》瓷2014年

第十二届全国美展陶瓷展

2020年国家艺术基金

丝路·今夕系列

《丝路·今夕》陶瓷 400×200×80cm 2023年

2023年景德镇国际陶瓷双年展智华美术馆

《丝路·今夕》作品局部

史迹系列

《史迹》陶瓷尺寸可变2018-2023年

第十四届全国美展雕塑展

2024年磁州窑国际陶艺双年展

《史迹》景德镇国际陶瓷双年展优秀作品巡展中央美院美术馆

《史迹》作品出窑文献照片

薪火系列

《薪火》陶瓷 250×120×65cm 2024年

第十四届全国美展陶瓷展江西省美术馆

《薪火》作品局部

遗迹系列

《3024·遗迹》陶瓷 235×160×65cm 2024年

钞子艺、钞子伟、钞乙一

第十四届全国美展陶瓷展江西省美术馆

《3024·遗迹No.1》局部

牛、虎系列

《三牛》陶瓷2021年北京陶瓷馆藏

《老黄牛》陶瓷 186×66×140cm 2021年

北京宋庄艺术区

《拓荒牛》陶瓷 230×70×115cm 2021年

北京宋庄艺术区

《孺子牛》陶瓷 165×75×100cm 2017年

《虎虎生威》陶瓷 185×60×70cm 2016年

《金鸡报晓》陶瓷 55×26×66cm 2023年

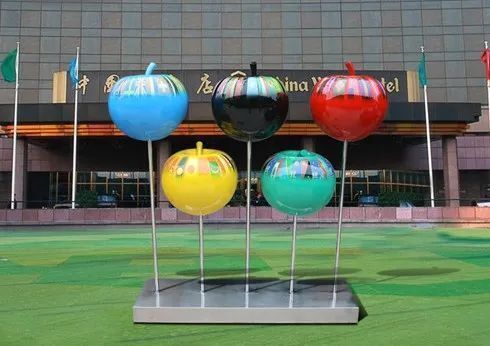

公共环境系列

《中国工业》铸钢 2.5×2.6m 2005年

“和平繁荣雕塑巡回展”南京厦门收藏

《中国娃娃》铸铜 230×250cm 2001年

中国郑州首届国际城市雕塑精品展郑州市人民政府收藏

《硕果》金属烤漆 220×200cm 2008年

北京奥林匹克景观雕塑国际巡回展

《千里之行始于足下》陶瓷 120×100×50cm 2024年

北京宋庄艺术区

《玄藏》铸铜 230×250cm 2007年 新乡文化步行街

《管仲》铸铜 高2.4m 2020年 安徽颍上

《少年周恩来》铸铜 高2.2m 2019年

《贝多芬与歌德》铸铜 高2m 2014年

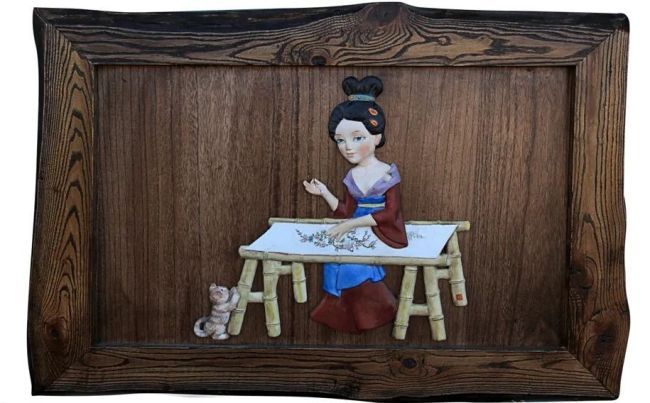

瓷板浮雕系列

《百媚-慈母手中线》瓷板浮雕 100×70cm 2014年

《百媚-耕浮》瓷板浮雕 90×70cm 2014年

(来源:北京城市副中心报、宋庄陶瓷协会)

艺术家简介

左:钞子艺、右:钞子伟

钞氏兄弟(钞子艺、钞子伟),双胞胎兄弟,1973年出生。清华大学博士、师从韩美林教授,景德镇陶瓷大学教授、硕士生导师,中国文化促进会陶瓷委员会委员,中国非物质文化遗产保护协会陶瓷分会理事、中国美术家协会会员、河南美术家协会理事、北京油画雕塑促进会艺术委员会专家委员、联合国教科文组织国际陶瓷学会(IAC)会员、海外华人美术家协会副主席、中国宋庄陶瓷协会会长、中国宋庄雕塑协会秘书长、中国当代雕塑院研究员、中国雕塑学会会员、河南省工艺美术大师、河南省陶瓷艺术大师。