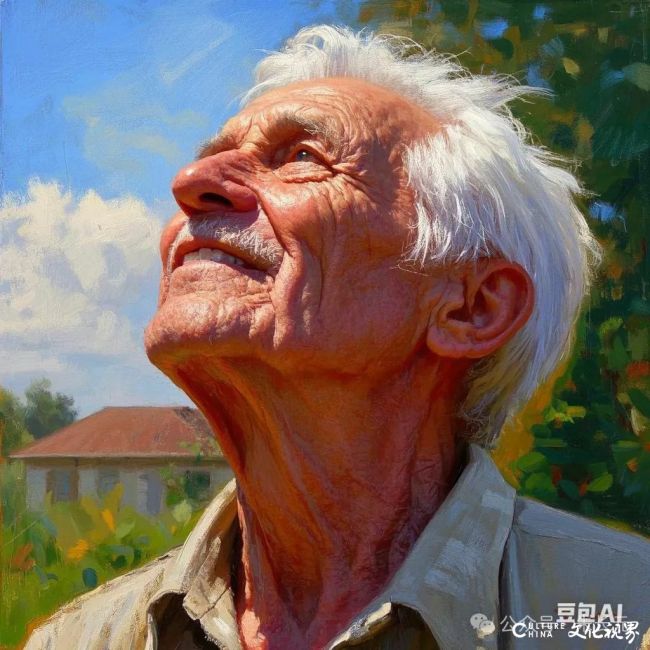

AI技术的迅速发展,不但在改变世界,而且也在改变艺术市场的销售格局和销售方向。依赖艺术家创作的具有稀缺意义和人文价值的作品将作为收藏品被买家所收藏;由AI生成的低成本、高定制的普惠艺术则会成为文化消费品受到普通大众的青睐。

尽管目前AI训练数据涉及到既有艺术品的风格模仿,由此会引起法律层面的争议,催生新的知识产权框架的建立。但是AI生成的普惠艺术的确正在挤压一般画家的生存空间,失业将成为这部分画家所不得不面临的困境和挑战。

从某种意义上看,艺术市场上的收藏品与消费品的清晰区分,对销售端来说是件好事。同时,无论是对一般画家还是艺术家,当AI技术在重塑艺术创作生态的时候,又都有一个从“工具威胁”到“身份重构”的机会。

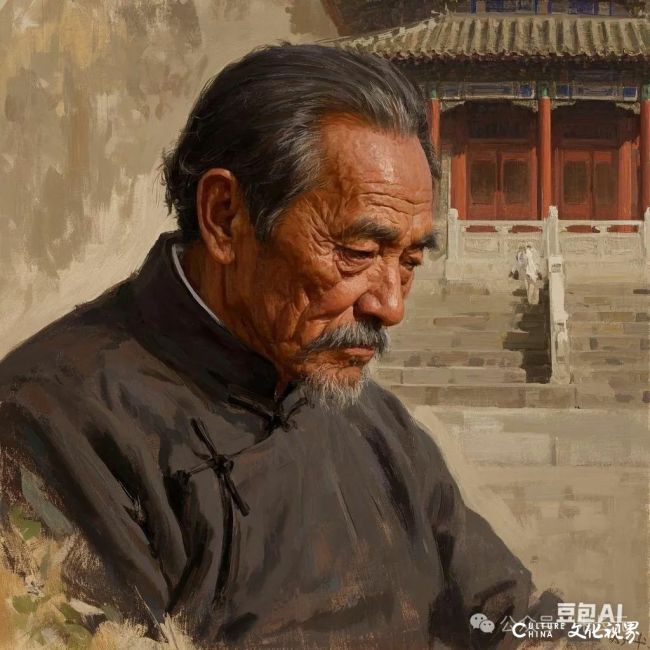

尤其是艺术家,不能回避AI技术的发展,只要不依赖AI技术而陷入“创作舒适区”,就能大大解放重复劳动的时间,激活自身更深层的跨维度灵感和超现实创作的潜力。比如,当艺术家不是被动地将AI单纯地作为工具,而是训练自己的专属模块,投喂个人作品数据,让AI根据自己的风格反向提出创作建议,艺术就可以作为“人机对话”,来挑战人类认知的边界。

可以肯定地说,未来的艺术史将会由“人机共同体”书写,也许AI技术在解构了传统创作形式的同时,它正给艺术创作撕开了新的裂缝,而艺术家若以“提问者”身份创作出的作品,则会赋予其作品更大的唯一性,它也会是未来艺术市场上真正的高端主流作品。

艺术市场很残酷也很现实,它不会因为怜悯一般画家的生存问题而墨守成规,这个市场的大多数经营者会顺应趋势,将自己的主要精力投入到AI普惠艺术高定作品的销售上去,用低价去赢得销量,从而赚到市场上的利润。而头部画廊和艺术经纪人,又愈来愈专注于艺术家的稀缺性作品。这两个方向,异曲同工,都将进一步推动艺术市场的繁荣和发展。

值得一提的是,当AI普惠艺术作品在数量上成为艺术市场上的重要组成部分的同时,它又会前所未有地带动普惠艺术作品的制作生产的上下游产业链。艺术市场是文化产业的一部分,带动艺术市场的上下游产业链,是我们所说的文化产业的产业融合发展的大方向。

我们现在不是期待艺术市场的变革,而是这种变革已经悄悄来临。

(文/朱长元,来源:朱长元公众号)

作者简介

朱长元,资深媒体人、收藏家、独立艺术评论家、国际艺术经纪人。朱长元以独特的风格谈艺术创作和艺术市场,用可操作的角度讲述艺术知识和艺术趋势。