时近中秋,我于淄博陶瓷琉璃博物馆中,竟作了一场溯流而上的远征——一次无须舟楫,却在光、釉与泥土间虔心行走的黄河之旅。

一走进展厅,喧嚣便像潮水般退去了。眼前的光线是沉静的,温润的,仿佛不是从顶灯上洒下,而是从那些静默的、陈列着的器物本身生发出来的。这里,没有涛声,没有泥沙的腥味,却分明让人感到一条大河正从脚下流过。这便是那条“可行走的黄河”了。它不是用流水,而是用土与火铸成的;它的波涛,凝固成了瓷的韵律。

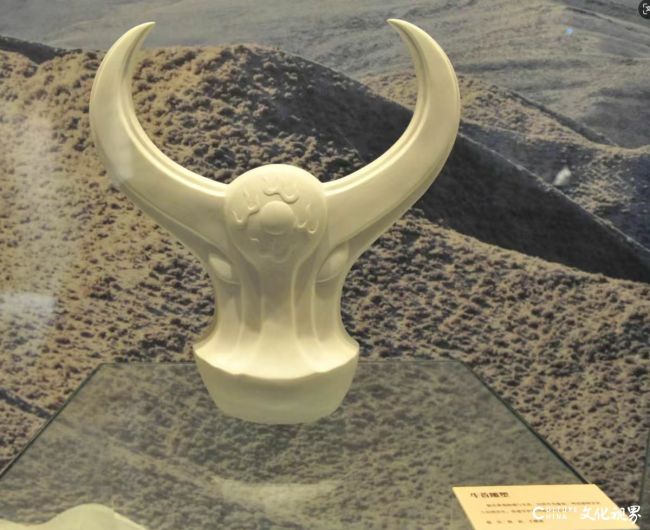

走进展厅,一件牛首陶瓷雕塑,静静地踞在那里,不言不语,却有一种自远古而来的、雄浑的力道,扑面而来。那牛的姿态,是蓄满了力量的,脖颈低垂,双角倔强地指向虚空,仿佛下一秒就要昂起头来,发出一声裂石的哞叫,唤醒整片沉睡的高原。它的釉面,是那样的光滑细腻,像是被千年的风沙与流水打磨过,光打上去,并不刺眼,只是幽幽地内敛着,仿佛将源头星宿海的星光、巴颜喀拉山的月色,都一并吸纳、融化在这厚实的肌理之中了。望着它,便不期然地想起了太史公笔下“河出昆仑”的苍茫气象。想来,这牛首所承载的,正是那源头之水初离冰峰雪岭时,那一股混沌未开、元气淋漓的魂魄罢。

转过身,目光便跌进了一片流丽的色彩里。那是一组永乐宫的手绘瓷板画。画上的神仙衣袂飘飘,神姿高彻,那线条是吴带当风,那色彩是丹青流韵。奇妙处在于,这画不是绘在易损的灰壁之上,而是借着釉彩,永恒地封存在了光洁坚硬的瓷板里。光从画面上流过,那朱砂的红、石绿的翠、藤黄的艳,便仿佛都活了过来,随着你的视角微微地流转、闪烁。壁画的神韵,就这样被一种更为恒久的物质“悄然复活”了。这已不单是技艺的摹写,更像是一场庄严的渡引,将一座殿宇的魂灵,请入了一件瓷的殿堂,从此,水火不侵,岁月难腐。

我慢慢地在这条瓷的河流里踱步。恢弘的雕塑是它的惊涛骇浪,雅致的瓷瓶是它深沉的漩涡,温润的餐具是它平静的波光,绚烂的瓷板画是它倒映的云霞。每一件器物,都像是一颗被时光打磨圆润的卵石,拾起一颗,便能听见一段千年的故事。它们不再是冰冷的摆设,而是有温度的,有呼吸的。那温度,是窑火里淬炼过的;那呼吸,是揉和了黄河泥土的呼吸。

为了这一场盛大的诉说,一群沉默的造梦人,用了两年多的光阴,将自己化作朝圣的旅人,逆着大河的方向,溯源而上。他们的足迹,深深地印在青海的河湟谷地,去辨认那青稞与雪山映照下,河水最本初的青蓝;他们的身影,停留在四川的三星堆,在那些神秘的青铜纵目面具前,屏住呼吸,感受那来自古蜀大地的、巫祝般的凝视。他们走过甘肃,走过宁夏,走过内蒙古……将九省的风物,一一收纳于心。于是,河湟的水色化作了瓷坯上的一抹天青,三星堆的纹样融进了釉彩里奇诡的线条,黄土高原的沟壑纵横成了器物上起伏的轮廓,河套平原的肥田沃野凝成了瓷画上饱满的麦穗。这不是简单的采风,这是一场虔诚的“化”。他们将万里河山的魂魄,收拢于掌心的泥土;又将千年的文明密码,交付给一场不确定的火焰。

这泥土与火焰的史诗,其来有自。我不禁想起那个关乎根与魂的庄严号召。是的,黄河文化,是我们的根,是我们的魂。它不能只存在于发黄的史册与遥远的口号里,它需要被看见,被触摸,被感受。而眼前的这场展览,便是最生动的诠释,最具体的实践。它将一个宏大的战略,轻轻地、稳稳地,落在了这一杯、一盏、一瓶、一画的细微之处。正如那位陶瓷艺术的掌舵人所言,他们是以黄河为脉络,将那些深厚而抽象的文化印记,转化为可触可感的艺术精品。于是,黄河文明,便在这光与釉交织的舞台上,真正地“活”了起来,“流”了起来,“亮”了起来。

这瓷上的黄河,不止于让人驻足“观赏”,它更伸出了热情的双手,邀请你走进它的脉搏。许多专家的品评,想来是思想交锋、灵光四射的。那些关于文化承载与艺术表达的探讨,便如一阵清新的风,吹动了这略显沉静的展厅,让古老的技艺与当代的思考,碰撞出新的火花。而更动人的,是那些“黄河瓷语”的研学课题。可以想见,不久的将来,会有一群孩子,围坐在工作台前,用他们稚嫩的小手,去揉捏那温软的泥巴。他们或许还不完全懂得“中华民族的根与魂”这样沉重的字眼,但当那湿润的、带着大地气息的泥土在他们指尖变形,当他们用小小的工具,在素白的瓷坯上,歪歪扭扭地画下自己心中的太阳、流水与飞鸟时,黄河文化的密码,便已像一粒种子,悄无声息地,落在了他们生命最初的土壤里。这,便是最本真、也最有力的传承。

这由百套瓷品汇成的“黄河”,并不会在此处停下它的奔流。它们将要启程,沿着那条真实的、哺育了它们的母亲河,去巡游,去叩访。让兰州的人看到,让西安的人看到,让郑州的人看到……让这条瓷的河流,与那条土的河流,在中华大地上并行、交响。让淄博陶瓷承载的这缕黄河之魂,在更多的城市里,绽放出新的光彩。

“黄河之水天上来,奔流到海不复回。”千年前,李太白如此吟唱。而今,在淄博,我仿佛看到了这条大河另一种意义上的“入海”。它没有汇入那片蔚蓝的、咸涩的海洋,而是化作了一片更为温润、更为浩瀚的“瓷海”。这片海,由无数文明的浪花汇聚而成,它沉淀了时光,凝固了岁月,却比流动的水波更显永恒。

即日起,直至寒冬,这片“瓷海”都将在这里,静候每一位有心人。你来,便能听见。听见窑火中噼啪作响的远古传说,听见笔锋划过瓷胎的文明絮语,听见那跨越了千年时空,却依旧雄浑而温存的,黄河的回响。古老与现代,艺术与生活,便在这光与釉的奇妙交织里,握手言和,共谱新篇。

(文/彦伟,2025年9月29日深夜)

作者简介

冯衍伟(冯彦伟),男,山东博山人,山东省作家协会会员,高级政工师,入编《淄博文化艺术人才名录》。下乡、入伍、当工人,历任部队(兼职)新闻干事、军报(见习)记者、企业宣传干事、秘书、办公室主任、纪委书记等职。长期从事文字工作,业余时间进行文学创作,尤其致力于陶瓷和古窑文化题材的挖掘。在《人民日报》(海外版)《解放军报》《经济日报》《工人日报》《前卫报》《大众日报》《山东文学》《青年文学家》《世纪潮》《新大陆》等多家报刊发表文章上百篇共300余万字。获济南军区优秀新闻工作者、淄博市优秀政工干部等荣誉称号。出版散文集《春天的梦》《古窑韵事》等。主编《华彩乐章》《华彩乐章·第二部》《华光陶瓷大事记》。作品多次获奖,《古窑韵事》荣获淄博市优秀文学奖,散文《故乡的炉火》荣获2007年度山东省“五一”文化奖,《街西头的老屋》《颜神古镇》入选《人民周刊》中国好文章。