穿越时空,王阳明“心外无物”与张尧的艺术精神,是一场极具魅力的哲学与艺术的对话。9月到11月初,我跟随中国当代陶瓷艺术家张尧教授,一路从南到北,从了广东佛山到湖南醴陵,国庆假期在贵阳歇了几天,又从山西黄土高原的临汾、怀仁,到了山东齐鲁大平原淄博,寻访陶瓷古老的技艺与当代艺术。那天,在贵阳市云岩区的阳明祠,我漫步其中,却与阳明先生不期而遇,朦胧中与先生进行了难得的一次思想交流。

我问阳明先生:艺术是什么?

阳明先生捻须微笑,说:“心外无物。”

我不明就里,问道:“这该何解?”

先生笑而不答。

此情此景,像极了佛家寺庙里小沙弥与老和尚的对话,更像张尧教授时常对我说“懂了就懂了,不懂就不懂了”时的玄妙……

当我们把明朝大儒王阳明的哲学命题,置于中国当代陶瓷艺术家张尧的作品里,一种跨越五百年的奇妙共振便产生了。阳明先生的“心外无物”与张尧教授的艺术精神,看似分属思想与艺术创作两个领域,实则在其精神的最高处的相遇与共鸣,共同诠释了东方哲学与美学的精髓。阳明先生的“心外无物”,绝非是说眼前的泥土与窑火或是器物的不存在,而是揭示了一个深刻的真理:世界的意义,是由我们内心的观照、理解与创造所赋予的。这一点,在张尧的艺术实践中,得到了淋漓尽致的体现。

“心外无釉”:创作前的“意”在笔先

张尧教授不像大多数艺术家一样有固定工作室,但他的创作足迹却遍布全国各地著名的陶瓷产区与窑口,甚至在世界的其他国家和地区,都留下了他创作的身影。用他的话说,从材料角度,陶瓷一定是要到原产地去做,每个地方都有独特的地域特性,陶土、瓷土等矿物原料更是。他一边走遍山河一边创作,不被物象与空间牵绊,也不被材料限制,这不仅仅是张尧教授多年来形成的习惯,更是他对陶瓷艺术创作独特的理解。从南方到北方,他会指着高铁窗外疾驰向后的树木对我说:“为什么南方多樟木,尤其是香樟,南方的樟木,过去在北方是活不了的,樟木的叶子,绿油油的,叶绿素特别发达,油光光的,我们在北方,那天路过山西,路边的白杨,你看那叶子,是不是明显感觉一个是贵族,一个是很质朴的北方汉子?如果我们把全世界的树都看完后,远远一看就会知道是什么树种,长期的积累和体会会在你的心里形成一个印记。我们画画的时候,这笔颜色下去,不光可以表现樟树和杨树的差别,还可以表现南方与北方的关系,是不是?”

生命之歌

张尧教授曾经感叹:中国的陶瓷从无釉到单釉数千年,花釉最早出现在唐代的北方窑口,是唐代人对黑色釉上饰以天蓝、月白等色斑釉饰瓷器的称谓。这么有生命力的花釉,很多人做成了平涂、填色的简单图案,真是可惜了。在花釉面前,大部分人都望而却步,一是材料的珍贵,二是釉料复杂难以把控,张尧教授恰恰最喜欢做这样的挑战。观摩张尧教授花釉瓷作品创作的过程,才发现花釉创作和醴陵的釉上彩、釉下五彩、怀仁的釉中彩都不同,釉色本身的状态和烧成后的颜色想去甚远,全凭创作者日常积累的经验来判断及操作,想要出精品更是难上加难,除了基础的造型、制坯,表现形式与技法外,还需要经验、审美、对陶瓷烧制工艺的掌控,更重要的是需要思维空间、对美的想象力。花釉的釉色在烧制前后“判若两人”。正如阳明先生所言:“你未看此花时,此花与汝心同归于寂。”

张尧面对一缸缸混沌的釉料时,那釉料本身是“寂”的,是无意义的物质存在。唯有当他心中先有了“感性的积累”,“清澈的灵动”与“深邃的优雅”的内在画卷,并通过经验判断这缸釉料能承载其心象时,釉料才真正作为艺术语言“活”了过来。作品未成,其神已立。这“神”,便是源于他那颗充满艺术创想的本心。这便是“心外无釉”——釉色的终极之美,不在其化学成份,而在艺术家心中对其最终形态的预现与把握。

秋日之语

“心物合一”:窑火中的“知行合一”

阳明心学的核心是“知行合一”。真正的“知”必然包含着行动的决心与能力,而真正的“行”也必然蕴含着清晰的认知与理念。张尧的创作,正是此理在艺术领域的完美演绎。

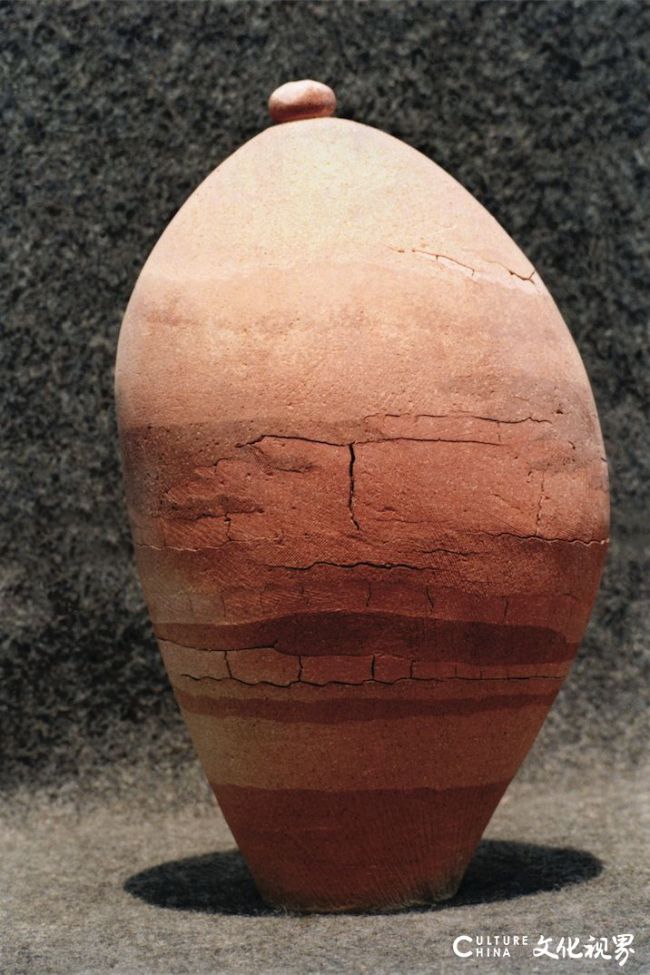

以他的代表作《河韵》为例。作品主体选择了乳房的造型,用红陶烧成自然呈现的断裂与绞泥形成的肌理变化来表现黄河日出、日落的景色,不仅仅是自然景观的再现,更是文化血脉的传承。他将对黄河与母亲的情感与思考(知),通过拉坯、绞泥、烧制等一系列的实践(行),最终物化为具体的陶艺作品。

河韵

泥与火,在此不再是单纯的物质与能量,而是他“心念延伸的载体”。当窑火燃起,便是“心”与“物”在极端条件下的一场盛大交融与考验。《河韵》被评论家视为张尧教授陶艺创作里程碑式的成熟标志。

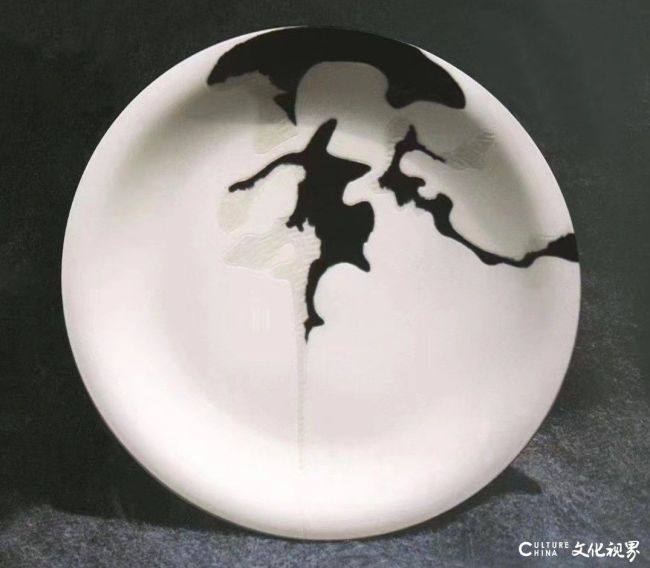

另一件炻器作品《融》,是他陶艺创作“以线为韵,体现东方、尤其是中国视觉艺术中的魂和魄”的出发点。作品采用黑白的创作形式,是对人之美丑、对立与统一的思索,并打破了传统的表现形式,用国际更能读懂绘画语言,将中国式审美中的简约与水墨的韵味、书法的气质完美的结合起来。1995年5月,作品在中国美术馆“张尧-远宏-高峰”三人现代陶艺展展出,1997年参加中国艺术大展-中国当代设计展,当年的7月1日获中国艺术大展-中国当代设计展设计奖。《融》以中国书画中的"线"为魂,通过笔墨般的釉色流动,将黑白相融的哲学思索转化为视觉的诗篇,以简约的东方韵味,诠释了对立统一的永恒命题,在火的淬炼中完成了从心象到物象的升华。

融

陶瓷艺术,本质上就是一种“在事上磨炼”的修行。拉坯或是手作造型时心手合一,是“知”与“行”在瞬间的融合;面对窑变时对成败的忐忑,是对“得失之心”的拷问;最终开窑时,得到的无论是预期的珍宝还是意外的残缺,都需要创作者去“格物致知”,去领悟和接纳。这一整个过程,不就是“将内心的哲思、情感与意志”,通过具体的“事”(创作过程)呈现出来,最终达到心物合一、天人合一的境界吗?

成功的作品,必然是心与物高度统一的结晶,是“知行合一”的物化形态。

“致良知于器”:为何模仿者无法超越?

张尧教授的陶瓷艺术不仅仅表现在绘画艺术语言上,更让人惊艳的是他对器物的造型能力与审美。他创作的作品里,《生命颂歌》、《豌豆花开》系列的就是他独创的造型。从古至今,各朝各代延续了很多精美的样式近乎完美的复刻下来,比如宜兴紫砂壶,最有名的传承人是顾景舟。绝大多数的手工艺从业者,并没有如此精湛的技艺,我看到各个陶瓷产区的拉坯师傅们模仿张尧的器形,总是差强人意。模仿者即使掌握了张尧的全部技术,也无法复制其作品的灵魂。阳明心学为此提供了最深刻的解释:模仿者复制的,是“行迹”,是外在的形骸;而张尧的作品,是其“良知”在器物上的显现。

这里的“良知”,并非简单的道德观念,而是艺术家全部的生命体验、独特的审美洞察、以及那一刻真挚情感与激情的凝聚。每一件作品后面都有一个故事,那便是“心”的轨迹。

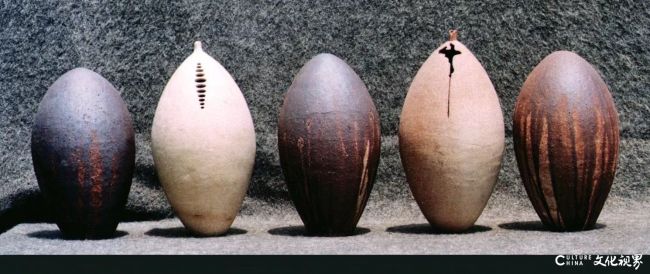

生命颂歌

1993年冬天,张尧教授到山西创作了一批炻器烤金盘,年轻的他急于求成,导致一窑的作品几近全毁。心情郁闷之余,和友人李石志、王宝森老师等人去打猎。他的枪法很准,所向披靡,猎物在他手下往往难以逃脱,不少野兔成为枪下猎物,散去不少心中阴霾,归途中,随手一枪击中了一家的小鸟,当小鸟母子从空中坠落时,他的心猛然一震,好像被什么东西撕咬,又好像很木然。此事之后,张尧把家里所有的枪弹全部送人,从此不再打猎。而这次经历,在几年后成就另一件他非常具有代表性的红陶作品《鸟语》。鸟爸爸妈妈生下鸟蛋,破壳而出的小鸟,学会飞翔,长大后成了爸爸或妈妈,又开始孕育下一代。不仅仅表达的是生命的轮回,也许更是倾诉了师父心中难以释怀的懊与悔、对那对小鸟母子的哀悼以及重生的期待。

鸟语

模仿者没有走过张尧的心路,其“心”不同,灌注于器物中的“气”与“神”自然迥异。因此,真正的艺术创作,是一个“致良知”的过程——将内心本真的、灵明的、富含生命力的状态,毫无保留地体现在器物之上。

豌豆花开

关于艺术:此心光明,亦复何言

当代艺术,尤其是陶瓷艺术,以其材料的原始性与火炼的不可控性,成为了践行阳明心学最生动的现场。张尧等艺术家们不再仅仅是工匠,他们是炼金术士,更是炼“心”术士。他们在泥与火的碰撞中,寻找那条“属于自己的路”,火光中诞生的,不只是器物,更是“心性的结晶”。无论是清明还是混沌,最终的目的,如我所感——“与自己和解,与周遭和谐”。

最终,我们看到的是一条清晰的精神脉络:从王阳明的“龙场悟道”,到张尧陶瓷艺术作品的“窑火悟心”,其核心精神一脉相承。他们都坚信,真正的创造之源,不在外部的权威或固定的法则,而就在我们每个人的内心。

张尧的艺术精神,正是阳明心学在当代的、活生生的艺术注脚。他用一个个几尽完美的作品告诉我们:“世界的美,源于你内心首先看到的美;万物的意义,在于你用心去赋予它灵魂。”这或许就是“心外无物”最动人的地方——它将创造世界的力量与责任,同时交还到了我们手中。

后记:

中国的陶瓷,曾经以它绝对的魅力征服世界,当代,高科技陶瓷在航空航天等前沿领域成为国际合作新支点,中国艺术陶瓷和日用陶瓷产量依然在全球主导地位。一方陶土养一方人,贵州的陶瓷以为主,也有黑陶等日用陶,云岩,是贵州省会城市贵阳的中心城区,2025年DGP总量超过一千亿,有阳明祠等名家文化做引领,虽然我们不是陶瓷产区,但艺术是无国界、无地域的,艺术的思想更是。以阳明文化为引,文旅与艺术的高度融合,占领文化的高地,才是一个城市可见的未来。

中国陶瓷,曾以“白如玉、明如镜、薄如纸、声如磬”的绝代风姿征服世界,成为中华文明最闪亮的标识。时至今日,这份荣耀仍在延续——高科技陶瓷在航空航天等前沿领域成为国际合作的新支点,中国艺术陶瓷与日用陶瓷的产量依然占据全球主导地位。

一方陶土养一方人。在全国各地,分布着许多陶瓷产区与许多古老的窑口,在很多地区,陶瓷虽非主流产业,却也有着独特的地域表达。广东佛山,以建材陶瓷与人物、动物造型的陶瓷为特色,湖南醴陵以日用瓷、釉下五彩瓷为代表,山西临汾有着红陶、油滴釉瓷的特点,怀仁以黑釉瓷为主,淄博涵盖日用瓷、艺术瓷、工业瓷等多个门类,贵州则以质朴实用的砂器为主,兼有牙舟陶、典雅的黑陶等日用器物。陶瓷,在历史中延续着泥土与火焰的对话,也在艺术邻域尝试各种新的可能。

艺术的精髓从不囿于地域。

正如王阳明先生所言“万物一体”,真正的艺术思想能够跨越山河界限,直抵人心。在张尧的艺术世界里,不仅关注陶的本味,艺术的本质,更是将世界的陶瓷艺术都以他独特的方式去融合。

在这个文化软实力日益重要的时代,我们正在探索一条独特的艺术与时代的融合之路:不仅仅是文化的精神,更是用当代的眼光,在世界的艺术史上将“知行合一”“心外无物”的哲思,通过当代艺术展览、陶瓷艺术创作、文创与艺术的周边等形式具象化,让古老的智慧在新时代焕发光彩。

(文/许先惠,中国民主建国会会员,贵阳市云岩区作协副主席、美术家协会会员,贵州省家庭教育指导师联合会会长)

艺术家简介

张尧,湖南工业大学包装设计艺术学院教授、硕士研究生导师,63年出生于贵州清镇,3岁跟随中国当代雕塑家田世信先生学画画,17岁考入四川美院附中,上世纪80年代中期就读于中央工艺美院(现清华大学美术学院)陶瓷美术系,师从中国当代陶瓷艺术家陈若菊、张守智、陈进海等先生(张守智,引领和推动国内各陶瓷产区的陶瓷设计及产业发展,获得“中国陶瓷艺术设计与教育终身成就奖”),曾在贵州省第二轻工业学校、山西师范大学艺术系工作,先后担任全国首届陶艺展评委、中国陶瓷工业协会陶瓷艺术设计中心副主任、中国陶瓷工业协会艺术委员会常务理事、中国艺术研究院特聘创作研究员、湖南省美术家协会陶瓷艺术委员会名誉主任等,2013年获得中国陶瓷艺术设计与教育杰出贡献奖(中国)、2016年荣获中法文化艺术交流特别贡献奖(法国)。