课程回顾

中国工艺美术大师吴鸣为江苏艺术基金2025年度艺术人才培养项目《生活美学与AIGC融合下的紫砂雅器人才培养》授课,主题为《现代紫砂创作》。

作为深耕紫砂领域半个多世纪的创作者,吴鸣以自身实践为脉络,从历史根基、传统内核到创新实践,为学员们展开了一场兼具深度与温度的紫砂对话。首先,吴鸣从自身学艺经历切入,为大家理解其创作理念铺就基础。1977年进入紫砂工艺厂,他先后在江苏宜兴陶校学习陶瓷造型,在无锡轻工职大系统研修美术;从手工制作到陶刻技艺,数十年深耕让他深知:紫砂创作的根基是对材料特性的敬畏与技艺的打磨。这段经历也让他的作品始终带着扎实的实践底色——无论是早期模仿传统的器型,还是后来的创新之作,都能看到技艺积累的印记。

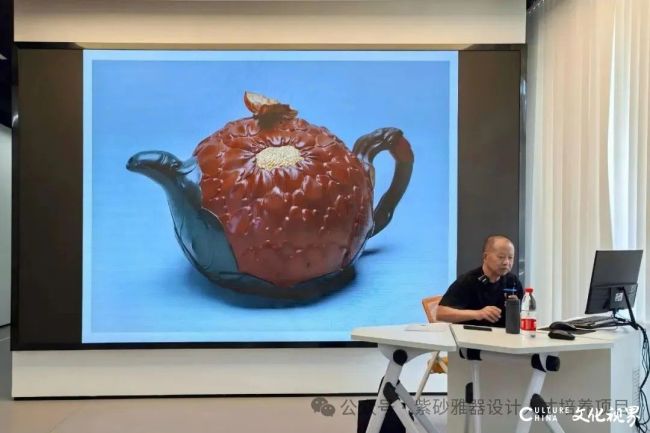

接着,吴鸣从宜兴七千年陶瓷史出发,梳理紫砂的传统脉络与工艺内核。他指出,在宜兴七千年陶瓷史中,紫砂于明代中晚期形成独特语言,吴京墓出土的器物已具备现代紫砂壶的造型特征。谈及传统分类中的花器,他以蒋蓉作品及自身创作为例,强调紫砂花货需将边角处理圆润——竹节不扎手、松针边缘柔化,这种从触觉到视觉的转化,是紫砂特有的“中庸”之道,而作品正是这种传统理念的鲜活载体。

尤为关键的是吴鸣对现代紫砂创作的阐释依托其具体作品展开,提出“三个不一样”原则——与其他陶瓷不一样,与传统不一样,自己作品前后有变化,在其系列作品中清晰可见。1992年获日本美浓展评委奖的作品,打破“一盖一嘴一握把”的传统形制,将把手置于中央,体现与传统的差异;“期待”系列以飞鸟流线造型传递诗意,被解读为“母亲带孩子盼父亲归来”,让器物有了情感温度;“岁月有情”“子非鱼”等系列,则通过绞泥、陶刻的创新,印证自身作品的不断突破。这些作品不仅是理念的体现,更承载着文化内涵——“子非鱼”融入庄子“知鱼之乐”哲思,“岁月有情”嵌入童年记忆,让紫砂从实用器皿升华为情感与思想的表达。

最后,吴鸣结合自身数十年紫砂实践与对行业的深刻理解,凝练出现代紫砂创作的核心要义。他强调创作需以紫砂材料特性为根本,尊重泥料质感与可塑性,同时坚守传统技艺中的核心“腔调”,如部件衔接逻辑、比例和谐等规律。创新则需立足于此,在保留紫砂本质特质的基础上,融入当代审美与人文思考,让传统紫砂工艺在时代语境中实现传承与突破,为紫砂创作的现代发展提供清晰方向。

问答环节

张同学:随着现代紫砂艺术设计逐渐走向多元化,除了传统茶具、摆件,不少设计师开始尝试紫砂与其他材质结合。但当代有些陶艺作品虽然造型新颖,却缺乏合理的设计逻辑和美感。这是否是因为对传统技艺和审美理解不足导致的?创作者又该如何在创新造型时让作品兼具合理性与美感?

吴鸣:现代陶艺作为国内特有的产品与产业类型,部分作品因设计缺乏合理性引发非议。这源于创作者未掌握符合普遍认知的造型规律,如协调、统一、和谐等设计原则。以曾经一位台湾陶艺家的作品为例,他为求创新,将壶把手设计成绕圈的长泥条,造型怪异,正是忽视紫砂造型规律所致。

紫砂创作需学习美术与设计基础,理解传统中的造型规律。传统并非全是精华,创作者需辨别造型的优劣,继承优质传统而非简单照搬。

此外,无论是否借助AI等新技术,设计仍需贴近紫砂本质。创作如同学习写字需先临摹,紫砂创作需拆解传统作品的比例、接口等细节,打好基础。只有在理解传统规律的基础上不断改进,创作者才能在长期实践中实现突破,成为实力派,避免“无根创新”的弊端。

马同学:吴老师您好,我特别喜欢您那些带着实验性的现代紫砂作品,感觉每一件都像在跟传统对话,同时又充满了当下的思考。想请教您,在紫砂作品创作中,把传统紫砂元素和现代艺术表达结合的时候,您是如何把握“破”与“立”的平衡的?比如,哪些传统的“根”是一定要守住的,又有哪些地方是可以大胆突破的?

吴鸣:制作方式和工具很关键,我基本沿用传统工具和程序(从打泥片开始),这些工具是在充分尊重紫砂泥料特性的基础上形成的。传统的“腔调”也很重要,比如造型的和谐关系、各部分的连接方式(紫砂壶多为暗接,这与青铜器、木结构不同),以及从优秀玉雕中转化而来的厚重感。材料本身给人的醇厚感也必须重视,这些构成紫砂独特魅力的要素不能丢。在创作中融入当代器型,只要保持这些本质特征,作品即使再当代,也仍然是紫砂。同时要注重物质性和抽象思维的结合,强调泥料本身的质感,让作品既有紫砂的韵味,又具备现代感,符合审美规律——那些被大多数人认可的优秀作品,往往都有这样的共性。

全同学:吴大师您好,今天的讲座让我受益匪浅,尤其是您对几套作品娓娓道来的介绍,让我真正感受到了紫砂的魅力——那种质朴自然,温润又有灵性的气质。您也提到自己深受美术学习基础、现代设计思维的影响,在您的作品里,确实看到了传统器型的经典韵味与现代审美的平衡,以及富有新意的表达,充满生活美学的气息。我想听您讲讲这些作品背后有什么创作思路:是偶然获得的灵感,还是像工业设计那样出了很多套设计方案,再从中选择了合适的呢?

吴鸣:紫砂创作中,灵感迸发和反复琢磨的情况都不少见,就像走路,有时是顺着路往前走,有时得自己蹚出条路来。偶然的灵感常常藏在日常里。可能是看到天边的云卷云舒,或是路边草木的姿态,甚至是雨后空气里的湿润感——这些不经意间入眼入心的东西,往往能突然在心里勾勒出一个器型的轮廓。这种时候,手上的泥土仿佛有了自己的想法,跟着感觉走,就能带出一种自然的灵气,那是刻意求不来的生动。

但更多时候,创作得靠一点一点去打磨。比如想在传统器型里融进现代的审美,就得反复琢磨比例、线条,考虑怎么让老样式既不失本真,又能贴合现在人的生活习惯和视觉喜好。可能要画很多草图,不断调整细节,甚至推翻重来,在一次次尝试里找到那个平衡点。这就像给老物件换新衣,既要合身,又不能丢了骨子里的韵味。

其实不管是灵感一来的顺势而为,还是沉下心来的慢慢打磨,核心都是要让紫砂既能留住传统的根,又能接上当下的气。泥土有它自己的性子,创作者也有自己的想法,两者磨合着,才能出既耐看又有新意的东西。

学习感悟

张同学:“创新一定是在掌握紫砂传统工艺的基础之上,理解紫砂长久以来的内在精神与基本特征之后才能去做的。吴鸣大师曾说:‘一把壶,剖解开来,空间、比例、造型之间的关系都要吃透,这是我们要继承传统的地方。’在紫砂创作中,创新与传统的平衡是关键。真正的创新源于对传统的深入理解与提炼,将经典造型的语言内化为创作根基,才能在形式上实现自然的延展与突破。AI技术的诞生能更好地辅助这一过程,只有在不断实践与反思中提升审美能力与技艺水平,才能不断突破,走向自由的艺术表达,从而实现紫砂工艺的当代传承与升华。”

马同学:“在传统与现代的对话中探寻紫砂的根与魂,吴老师的分享揭示了紫砂艺术创新的核心——在‘破’与‘立’之间把握平衡,坚守紫砂的根本特质。这一观点也为我带来了诸多深刻启发。

守‘根’是创新的基石。无论是打泥片等传统工序里对紫砂泥性的尊重,还是紫砂特有的和谐关系、暗接等连接方式与醇厚质感所构成的独特‘腔调’,抑或是紫砂材料本身所蕴含的温润厚重的生命力,这些都是创新无法脱离的根基。

求‘变’是发展的动力。创作中既可以大胆融入当代器型与审美,实现形式之变;也可以在保留紫砂物质性的基础上,运用现代构成思维推动观念之变。

而‘破’与‘立’的辩证关系更值得深思:‘破’的是陈旧僵化的形式,而非紫砂本质的核心要素;‘立’的则是基于传统根脉的新表达,让作品既能保留‘紫砂味’,又能兼具现代感。

总而言之,真正成功的创新,并非无源之水、无本之木。它是在深刻理解并掌握传统精髓之后,所进行的自然生长和延伸。只要那些构成紫砂灵魂的要素仍在,作品再现代,也依然是紫砂。”

全同学:“听吴鸣大师谈创作,最震撼的莫过于他身上那份超越年代的现代设计思维。在很多人固守传统紫砂‘形制不可越雷池’的观念时,他早已跳出了对古器的简单复刻,用当代人的视角重新解构泥土的可能性。

他懂得在传统器型的骨架里,注入现代生活的呼吸感。比如考虑到现代人喝茶场景的多样化——可能在茶席,也可能在书桌,甚至在旅行途中,他的作品便在容量、握持感、便携性上做了巧妙调整。那些看似不经意的线条弧度,既保留着古典美学的含蓄,又暗合了人体工学的舒适;那些融入几何元素的装饰,没有破坏紫砂的质朴,反而让传统材质与现代视觉语言产生了奇妙的对话。

更难得的是,他的现代思维并非对传统的割裂,而是像一位精准的译者,把古老紫砂的‘密码’翻译成了当代人能读懂的‘语言’。他深知传统不是沉重的包袱,而是可供创新的富矿——就像用现代设计的‘剪裁’手法,让传统紫砂的韵味既能被老一辈认可,又能打动年轻群体。这种不被时代局限的视野,让他的作品始终站在传统与当下的交汇点上,既有历史的厚度,又有未来的张力。

这种超越年代的设计智慧,其实是对‘传统’与‘现代’最深刻的理解:真正的现代性,从来不是对过去的否定,而是让传统在新的土壤里长出新的枝芽。吴大师用他的作品证明,当创作者的思维能突破时间的界限,传统工艺便能永远保持鲜活的生命力。”

(来源:紫砂雅器设计人才培养项目)

艺术家简介

吴鸣,字怡陶,1957年生于江苏宜兴。中国工艺美术大师,中国陶瓷艺术大师。1977年于江苏陶校学习陶瓷美术,1986年毕业于无锡轻工职大美术装潢专业。师从李碧芳、张志安、一粟、乐人等先生。他兼诗文书画,集设计、制作、刻塑于一体,最早全方位进行现代紫砂创作研究。其创作融合传统、演绎现代、关注未来,自成风格,对现代紫砂创作有积极影响,被誉为“紫砂现代陶艺先河”、“新流派”。

中国工艺美术大师(2018第七届),中国陶瓷艺术大师(2010第二届)。正高级工艺美术师。联合国教科文组织国际陶艺学会会员,中国美术家协会会员,中国美协陶瓷艺术委员会委员,江苏省陶协陶瓷艺术委员会会长,《江苏陶艺》主编,中国书法家协会会员,第八届全国陶瓷评比评委,江苏省“六大人才高峰”培养对象。高级职称评委,中级、初级职称评委主任。江苏省宜兴紫砂工艺厂设计中心主任。

1990年,第四届全国陶瓷评比三等奖、优秀奖。1992年,第三届日本美浓国际陶瓷展评委特别奖。1994年,第五届全国陶瓷评比三等奖、优秀奖。1998年,第六届全国陶瓷评比二等奖二个、优秀奖。

2001年,第一届全国陶艺与设计展评优秀奖(最高奖)中国美协。2002年,第七届全国陶瓷评比二等奖、三等奖、优秀奖二个。2004年,首届中国现代工艺美术展金奖。2010年,第九届全国陶瓷评比银奖。2010年,第九届全国陶瓷评比铜奖。2015年,米兰世博会金奖。2015年,第十届全国陶瓷评比银奖。