人类学批评:将艺术品还原为人类生存以及与万物有灵沟通的工具,忽视作品的美学意义,从功能主义角度来评析、估量其价值。

跨文化批评:跨文化、跨国度、跨民族、跨历史的国际性展览已成为当代展览的主流,而艺术创作也随全球化进程而呈现出跨文化的特征。跨文化批评正成为一种态势和批评家所必备的能力。跨文化批评在注重不同文化融合而形成的新艺术形态的同时,亦强调地域主义文化的特性与力量,所涉议题均为国际性的,如文化帝国主义与新殖民、后殖民、核危机、难民、环保、气候政治等。

科技艺术批评:一种伴随科技与艺术日趋融合态势而产生的新的批评形态。在方法论、批评话语、价值观等方面尚处于发生状态。然而,它所涉及领域却是全新的,如人工智能艺术、生物艺术、生态艺术、物性艺术、高科技媒体艺术、互联网艺术等;所涉及的议题也是最前沿的,如科技伦理、生态政治、反人类中心主义、后人类、极权主义批判等。

消费主义批评:与画廊、拍卖行合作的,以消费主义价值观为核心的批评样态。

描述性批评:以描述性文字为语言而构成作品的叙事,不在意甚至有意忽略作品的价值判断,其目的在于激发观者阅读作品的兴趣。

以上九种并不能涵盖中国当代美术批评的全部形态,事实上,自1980年代以来,批评家几乎运用了西方现代主义以来的各种批评方法,以此所形成的批评形态可谓五花八门。在此要强调的是,各种批评方法与形态之间并无严格的界限,在批评实践中,它们往往是混用的。也正是因为这些原因,中国当代美术批评虽然方法、形态众多,却未能产生任何一个批评流派。

一个缺乏原创性批评话语体系的美术能否获得成功,并赢得全球的尊重?回答当然是否定的。因此,在西方批评话语之外,建构中国当代美术批评的话语体系,应该是批评界的共同愿望。然而,在这方面,批评界所面临的困难可以用“巨大”来形容。我简略地谈一下。

首先,批评理论的建构要面对意识形态的天花板,换言之,中国当下缺乏理论创新的空间与语境。然而,历史上所有伟大的艺术新观念均产生于思想自由的土壤中,无一例外。这个问题我就从略了,点到为止。

严峻的问题还在于,我们缺乏基础理论研究。基础理论包括当代哲学、艺术学以及艺术史研究。中国拥有最庞大的哲学研究机构与大学体制,却没有现代哲学,更无当代哲学。中国当代哲学界生产出了大量产品,唯独缺乏思想与方法论。中国的艺术学研究要么编译西方的理论,要么翻炒古人的画论,几无原创。中国的艺术史水平大体还停留在文献汇编的水平上,缺乏历史观与人文思想的光彩,人们从中只能获取知识,却无法领略思想的启蒙。

还有一点很重要:在全球化语境下,中国批评家普遍缺乏全球化视野与知识背景,无论话语还是话题,中国批评家与世界主流批评都严重脱节。

最后,中国是人情大国,再锐利的批评锋芒也会被人情磨钝。

二、中国当代美术批评理论的建构

下面谈谈新中国以来的美术批评所取得的实绩。因时间关系,我的描述只是截取了这个过程的一些片段,而非系统性的梳理与历史性的叙事。

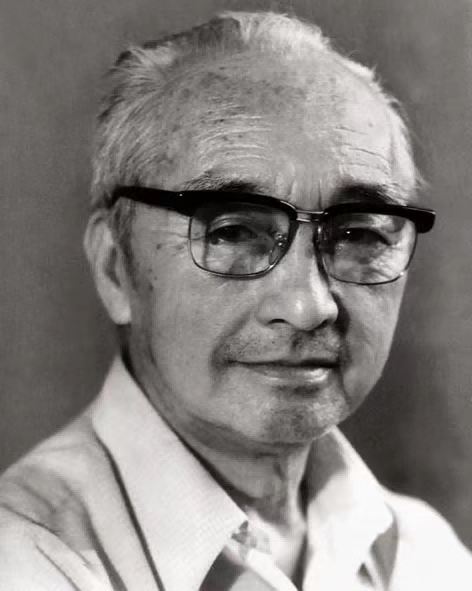

谈新中国美术批评的建构问题,首先要谈的是我的导师王朝闻先生。范迪安院长在安排这个讲座时,特意嘱咐我要谈谈王朝闻的文艺批评,这是一个大课题,要专门研讨,在这里只能简单地作个交代。早在延安时期,王朝闻就在现场聆听了毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》。我一直认为,《讲话》是一个现代主义文本。它不仅承续了自晚清、五四新文化运动以来的进步的文艺思想,而且系统性地提出中国现代文艺的一系列命题,如“文艺为什么人”“文艺的性质”“文艺的标准”等等。费正清认为,随着晚清中央权力的衰落,思想领域的混乱不断增长,直到毛泽东思想的诞生,一种新的历史正统观念才得以确立。《讲话》的诞生,就是中国现代文艺正统观念的确立,它不仅规约了中国现代文艺的方位和发展路径,也意味着文艺一体化时代的到来。《讲话》的思想,深刻地影响了王朝闻的文艺创作与批评,更准确地讲,在《讲话》与王朝闻的美学及文艺批评之间,有一条内在的思想逻辑。

王朝闻先生

新中国成立后,王朝闻几乎参与了所有的重大文艺及美术问题的讨论。其论辩的主题包括:“新的人民文艺”“人民性”“社会主义现实主义”“革命的现实主义和革命的浪漫主义”“英雄主义”“中国画的改造”“反对民族虚无主义”“雕塑的民族化”等。这一时期,王朝闻也完成了由雕塑家向美学家、文艺理论家和美术批评家的转型。从1949年至文革前,王朝闻撰写了数百篇论文和艺术评论,出版了6部著作:《新艺术创作论》《新艺术论集》《面向生活》《论艺术的技巧》《以一当十》《喜闻乐见》。1961年,中宣部副部长周扬委托王朝闻担任大学文科教材《美学概论》的主编,参与的撰稿人有:中国人民大学的马奇,北京大学的杨辛、甘霖、于民,李醒尘,中国社科院的李泽厚、叶秀山,武汉大学的刘纲纪,山东大学的周来祥,《红旗》杂志的曹景元,北京师范大学的刘宁,中央美术学院的佟景韩,中宣部文艺处的朱狄,兰州师院的洪毅然。

王朝闻这一时期的文论与文艺批评的内容大体有六个方面:1、从美学角度系统地阐释了马列主义文艺原理与党和国家的文艺政策;2、对艺术创作实践中的庸俗政治学的批判;3、对艺术创作中主题与表现手法的批评以及对政治性主题图像的解读与分析;4、对美术大众化的分析与评论;5、对水墨等传统形式现代改造策略的阐释;6、关于苏联美术、东欧美术的评论。

毛泽东同志在延安文艺座谈会时与文艺工作者的合影

那么,王朝闻的美学与艺术批评有什么特色?我根据自己的体会,总结为五点:1、美术批评理论根植于丰厚的个人生活阅历和社会实践中,有个人的生命感悟,有大地的气息,有时代的特色,有烟火味;2、批评理论来源于艺术创作经验,刘纲纪称之为“艺术家的美学”;3、批评理论的建构立基于各艺术门类的规律之上。王朝闻的文艺批评广涉文学、美学、文艺理论、主流美术、民间美术、工艺美术、戏曲、舞蹈、曲艺、电影诸领域。4、正如刘纲纪先生所说的那样,王朝闻将马克思主义美学的反映论与社会学原理作为解决审美及艺术问题的前提,同时又紧紧抓住了艺术的特殊性与特征问题,使原理能落实于美学与艺术问题的具体分析中,从而成为真正的美学与艺术批评;5、充满幽默感与日常用语的文字。

为了更好地理解王朝闻的美学与批评理论,林兴宅先生画了一个结构图:

在这个框架结构图中,外面大圆圈标示着主体与客体,创作与欣贷两对范涛,这是王朝闻美学理论范畴系统的宏观层次:横向的一对范畴是主体和客体的对立统一运动,左边横向箭头上的“一以当十”表示艺术对主观的表现原则,右边横向箭头上的“不全之全”表示艺术对客观的再现原则。纵向的一对范畴是创作与欣赏的对立统一运动,上边的纵向箭头上的“不似之似”表示创作对生活的把握的基本原则,下边纵向箭头上的“不确定的确定”表示欣赏对作品的把握的基本原则。里面圆圈标示范畴系统的微观层次,表示法也同上述。