弗洛伊德在绘画时常距离模特非常近,用突然扩散开来的瞳孔凝视眼前形象的每一处细节,这会让模特感到很不舒服。但他总是害怕如果没有严格集中注意力,他会漏掉那些异常重要的东西,然后失去整幅画面的感觉。弗洛伊德一直在学习如何观察,他认为他决不能在这方面偷懒。他专注于人物内心隐匿性的神经质、畸形以及丑陋的描绘,他时常将写生场景中一切空间道具逐一呈现。他所描绘的人体常被肥胖臃肿的肉包裹,面容和四肢苍白无力,由此被称为“用古怪和臃肿砸疼这个世界”。这些画面使我们联想到由肉块与肉汁堆积而成的“人”,他不喜欢观众将注意力过多地集中在画面的色彩上,他阐明:“我不要人们注意色彩,我要的是一种生命的色彩。”

弗洛伊德的写实绘画独树一帜,他所运用的笔触、线条和色层关系的穿插具有强力的交叉和扭结的特征,在写实的表层下掩藏着艺术家深沉的情感。他通过严谨的人物形象不断揭示出所有肉身的肥胖、臃肿、下垂、慵懒,以及萎缩的肌体下那早已堕落和腐朽的灵魂。他通过描绘肉的扭结以换取一种冷酷的客观性,从而揭示每一肉质细节深层次的亲密无间感。这样的情感在某种意义上与培根的精神探寻有着相通的关联。作为经历两次世界大战的艺术家,对暴力和生命的存在具备更深刻的体悟,他们通过对血肉身躯的探寻,展开对人性底色的揭示。

乔治·戴尔作为培根的同性恋伴侣,也常为弗洛伊德充当模特,二人也时常同时出现在培根的三联画和人物肖像中,他们友好的关系一直持续到1966年,弗洛伊德和培根从此分道扬镳。在此之前的几年里,培根作品的价格不断攀升,他被英国各大画廊和经纪人疯狂地追捧,这使得弗洛伊德逐渐意识到培根作为昔日的好友,在名利双收后身上所产生的变化:“培根变得尖刻而无法理喻”,这成为二人最终不再往来的重要原因。但有趣的是,培根那幅描绘两个男人激情做爱的作品《两个人像》(Two figures,1953)却一直悬挂在弗洛伊德位于肯辛顿住宅卧室的墙壁上。

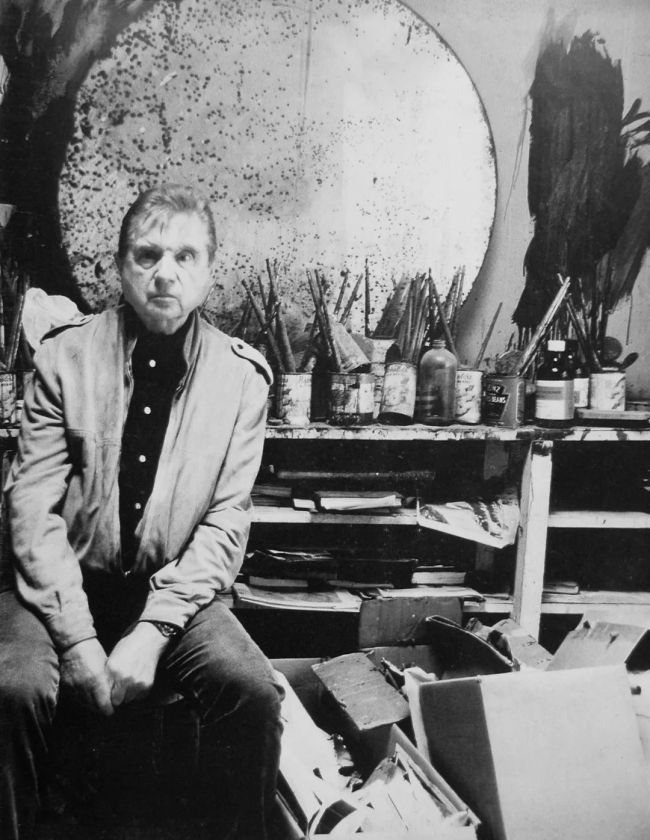

弗兰西斯·培根在工作室

奥尔巴赫和科索夫

奥尔巴赫和科索夫对人体和肖像创作同样着迷,与培根和弗洛伊德相似,他们选取的模特同样是自己身边熟悉的朋友。除此之外,奥尔巴赫和科索夫还创作了许多描绘伦敦风景的创作。二人都是大卫·邦勃格(David Bomberg)的学生,邦勃格经常反复向学生强调:“眼睛是一个愚蠢的器官,眼睛的印象需要触觉来辅助,绘画是连血带肉的,是一块一块摸出来的。”奥尔巴赫和科索夫深受其思想的影响。二人的作品常采用厚厚的颜料反复堆聚,表层极其厚重,相互积压,笔触翻腾,并用粗厚的色线勾勒,显示出特殊的力度感。他们以不安定的攻击式手法进行处理,使人感到作品表面仍然在动,像烧开的柏油一样膨胀翻滚,油料在画布上扭转搅动,形成浮雕的质感并流淌下滑,促使所塑造的面孔和身体再次形变,衰老和萎缩的肌肤,痛苦和绝望的痉挛,画中的人物通常显现出孤独和无可奈何之感,二人力图在画布上存留转瞬即逝的体验。正如邦勃格所教诲的那样,“压缩人到一个小小空间宇宙力量的不可理解之密度”或更简单地说就是“总体精神”。素描与绘画所表现的不是世界的窗口,而是存在主义者有关存在于世上的体验。科索夫和奥尔巴赫深受其影响,尽管颜料过分地堆集,这些作品留给大脑的是裸露在最别致的光线中重新发现和组构的图像,以及好像贯穿于伟大的、薄薄的透纳作品中的光辉。

莱昂·科索夫(Leon Kossoff,1926—)1926年生于英国,19岁至22岁在法国、 比利时、荷兰和德国等地服役。弗兰克·奥尔巴赫(Frank Auerbach,1931—)1931年出生于德国的一个犹太人家庭,在他8岁时逃亡英国,而不久后,希特勒让他成为孤儿。1940年至1945年,奥尔巴赫与一大群欧洲难民一同被转移到英国乡间的一所慈善学校里,他在英国远乡僻壤的乡村中长大成人。1948年,奥尔巴赫进入艺术学院学习,那时的他还是个少年。此后他除了画画就没干过别的,而画的题材不是根据摆动作的模特就是室外潦草的风景速写,他在伦敦西北的同一间画室里就这样一周画7天,一天画10个小时。除了和一小群伦敦的艺术家有些来往外,他也没有什么社交活动。这些人包括科索夫、培根、弗洛伊德和基塔。

科索夫与奥尔巴赫相识于1948年,此后直至1953年二人持续在一起进行创作,他们踏遍伦敦各个角落去寻觅题材,而二人之间最主要的纽带还是跟随老师大卫·邦勃格在夜校里学习。科索夫与奥尔巴赫一直保持着亲密的友谊,奥尔巴赫比科索夫小5岁,但在圣马丁艺术学院里却比科索夫高一级。二人做学生时的作品就已记载在他们在美术画廊展览的图录中。1955年,奥尔巴赫以一级荣誉学位和银质奖章毕业于皇家美术学院,他在1956年展中的人像、人体、建筑以及两幅科索夫的肖像,充分表现出他的成熟性,使这一位年仅25岁的年轻画家产生出极大的影响力。

“伦敦画派”成员(左起)蒂莫西·贝伦斯、卢西安·弗洛伊德、弗兰西斯·培根、弗兰克·奥尔巴赫、迈克尔·安德鲁斯,约1962

奥尔巴赫与科索夫不相信现代艺术和传统分道扬镳,籍里科、库尔贝、安格尔、杜米埃,他们所创造的绘画语言之悬殊是空前的,但与传统却有着密切的关联,这些语言都供他们挑选。二人画面中那种过度厚涂的表面与贾科梅蒂雕塑那疙疙瘩瘩的铜铸皮肤有很多相似之处,而贾科梅蒂实际上又受到了杜米埃的胶泥小雕像的影响,那种粗粝的鼓鼓囊囊的团块的启发促成了他艺术创作的主要风格。他们都属于单纯的写景状物,都在努力实现作品与对象的陌生感和差距感。然而,在奥尔巴赫和科索夫的画面中,这结成团的污物还保存了颜料特有的宝贵的流畅和柔软。

与培根相似,他们的绘画同样深受巴黎画派表现主义大师苏丁的影响,那有形的肌理与无形的力量深沉地交织扭结、抽打着画面,二人总是拿着刷子快速地在画布上纵横交错式地宣泄,通过笔触解构形象,不断塑造又推翻重来,多次反复刮掉涂抹使画面色彩与肌理越发饱满,既富有凝重的稳固感又具备笔触之间揉搓拉起的运动感,赋予画面极其强烈的视觉冲击力。那些被捕捉的形象可以从正面转到背面又能从另一侧转出,斜置头部的体积感渗透凝结不囿于扁平的边线和色块的区域。他们经常要用数月甚至数年的时间完成一幅创作。二人作为坚定的完美主义者,很少对哪天绘画的结果感到满意,他们常常把一天画好的所有内容全部刮掉,然后在下一周重新开始。

奥尔巴赫和科索夫常常将一幅肖像画更改一百遍之多,每一次都有很大变化,他们认为这样持之以恒探索才会触及所要描绘人真实的一面,而不是表面所见或胡编乱造的刻意不同。他们的大部分素描作品都是反复推敲,使之呈现画家的身心投人,展示与对象的血肉相连。他们相信艺术家所能实现的组合形式无穷无尽,在外人看来,也许那头像画了二十遍之后与最初半小时的效果没太大区别,但奥尔巴赫相信那幅画中已具有了二十多个灵魂,他已经可以将他要表现的物像呈现出来,此时的结果是他无法再删改的最后形象。在一幅经典的作品的每一处都是画外更伟大的构想所决定的,但这构想却难以寻觅,有时直到最后艺术家才能将其显现。这是画面总体精神统一的秘密,是使对象具有生命的总的感受之源。奥尔巴赫曾言:“我以E.O.W.为模特画了30多次,正因为我与她太熟悉,才惯于毁掉重来,因为我知道眼前的形象并非我所要表达的,直到最后创作成为一种即兴发挥。也只有在最后我才有勇气如此放松,于我而言那时的创作变成一种心性的流露。”

弗洛伊德(左)、培根(中)与奥尔巴赫(右)