1950年,培根在皇家美院结识了奥尔巴赫,相隔6年后,在参观完奥尔巴赫首次个展时,培根十分兴奋地向好友弗洛伊德郑重推荐这位青年画家,可见培根对其绘画风格的欣赏:当我第一次看到奥尔巴赫与科索夫的作品时,我感到既新颖又令人激动,他们是非凡的天才,即便现在很少有藏家购买他们的作品。我常常怀疑到底有多少人真正具备欣赏艺术的能力。他们追逐著名画家的作品,即使那些作品早已不再那样出色。而如今艺术界出现这般激动人心的绘画,他们却总是视而不见。

此后,培根时常与奥尔巴赫前往画室周边的酒吧喝酒畅聊。20世纪50年代,对培根绘画风格演变起到最重要影响的两位画家其实是汉密尔顿与奥尔巴赫。奥尔巴赫画面中扭曲的人物形象从某种程度上刺激了培根,也可以说是激励,培根正试图摆脱曾经对照片及图像平面性的过度依赖,并逐渐尝试对图像内部运动性的把握,培根绘画中主题的相似性一定程度上束缚他的发挥,但同时也给予他无限自由的深度空间,虽然他有意识地接受这种深度性的困顿,切断并停止了一切获取新鲜感的外部信息的来源。从某种程度看,培根正在运用手中的材料进行一场博弈,一场脑海和心中的形象与照片图像之间的博弈。他试图动用所有可能的手段与方式将附着在奇思异想表面的特征归纳和抽取出来。

奥尔巴赫曾言:我真的十分幸运,能与这些才思敏捷又充满智慧的艺术家交谈,我沉浸于与他们连续几个小时不间断地聊天,时常我会突然间顿悟并获得灵感,这似乎像走路时被金块绊了一下的感觉。我与培根曾展开过多次关于绘画的讨论,每一次持续的时间都很长,因为培根非常善于制造话题并提出新观点,这些内容无关教条与既定的规则,它们都处在不断变化的过程中。

培根与奥尔巴赫、科索夫在绘画人物时有某些共同的特征,虽然培根利用照片进行创作,很少直接面对人物写生,但他们都会选择自己身边熟悉的朋友充当素材和模特。培根特地邀请摄影师约翰·迪金为其拍摄身边的朋友,这些影像只是为他提供一种形象的依据,在培根绘制的过程中,他会根据对朋友的深入了解不断扭曲和诋毁这些形象,以期捕捉到对人物最真实的感受。而奥尔巴赫和科索夫在他们一生的创作中,始终坚持面对很固定的几个模特进行绘画,这些模特都是他们的亲密朋友。不难发现,对朋友的深入了解可以帮助艺术家们穿越人物形象的表层,从更深处呈现对人性的理解。

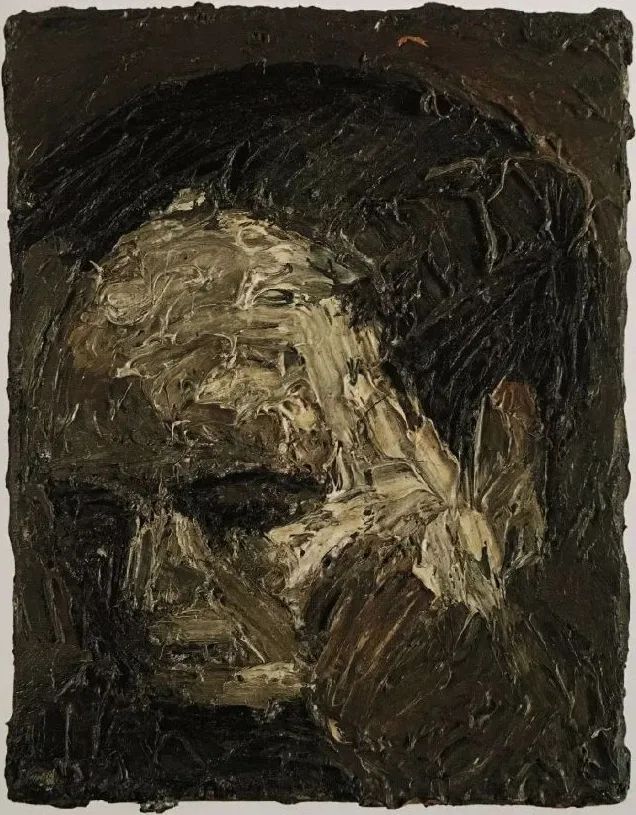

奥尔巴赫/科索夫头像,1954

“科索夫和我可以算是英格兰唯一真正理解伦勃朗的人。”奥尔巴赫说。据科索夫回忆:“有很长一段时间我们天天去国家美术馆看伦勃朗的画,我们对着原作反复画素描。”他们一直深信塞尚的格言:“通往自然的路经过卢浮宫,而又经过自然才可回到卢浮宫。”他们受伦勃朗自画像的启示:这四分之一侧面人像含有伦勃朗式的活力,他从幽深处直视画外,那感觉依然如故。同时其画面中的颜料埋藏着内在的光辉隐约闪现。由此,奥尔巴赫和科索夫选取了直截了当的表现手法,他们利用颜料的挤压牵拉所形成的纵横交错的笔触,将多层次的细微结构一带而出,从而使窄窄的条块变为手背和手指。然而,他们即使在如此纵情挥写时依然能保持笔笔自成结构,处处皆有因由。

1954年,西尔维斯特首次对奥尔巴赫的作品做出评价,他对这位青年画家作品中所表现出的勇气与野心尤为钦慕。而此时,奥尔巴赫还是一名在校的学生。西尔维斯特在1955年为英国艺术委员会的展览所撰写的文章中,他将奥尔巴赫的绘画与贾科梅蒂的雕塑进行分析比较研究,他认为:“奥尔巴赫具有绘画性的作品并非通过雕塑手法而完成,它们应当被看作完整的绘画而非简单的多彩图像。在这些绘画中包含着深层的思维结构,从细节处观察它们具备雕塑的特征,而在心理情感层面,它们无疑是通过绘画语言的多样性得以呈现。”他补充道:“作品最终的实现是经过终日不懈的创作得以达成,绘画、绘画、再绘画,之后魔力便显现出来了,凝结成团块的油彩保存了颜料所具有的流动性和柔顺性,这位青年画家拓展了绘画内在的张力,并真实描绘了现实。”1956年,在奥尔巴赫举办的第一次个展上,西尔维斯特曾情绪激动地评价:“自1949年培根的展览以来,这次是最激动人心和最令人印象深刻的一个英国画家的处女展。”

奥尔巴赫与科索夫的绘画中存在着“拙”性和未完成感的特征,这些看似未经细化处理的形象逾越了邦勃格对他们的影响,这一特征成为二人带有个人标签性的符号。沃尔特·西克特(Walter Richard Sickert)充满敏感性的绘画与邦勃格的油画风景对绘画场域设置的谙熟于心,以及他们对艺术作品近乎痴迷的探索精神,在科索夫和奥尔巴赫的作品中均有体现。他们画面中刻画的形象仿佛逐渐消失在黑色的场域中,创作对二人而言成为精神净化的过程,他们经历了最初对人物的悉心塑造,被慢慢抑制,乃至窒息,最终实现了个人完整生命形态发展历程的记载。

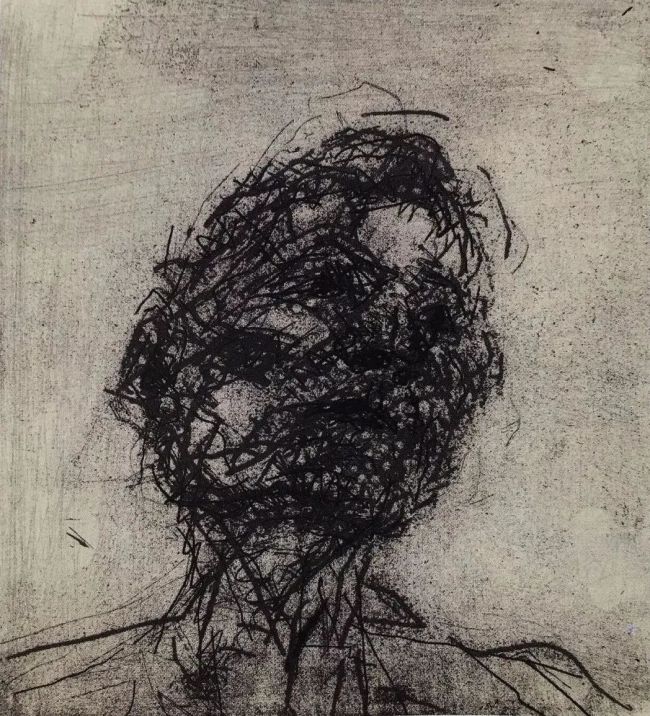

奥尔巴赫/弗洛伊德肖像,1980-1981

奥尔巴赫和科索夫的绘画在一段时期内被评论界定义为介于抽象与具象之间的综合体,但这样的评论很快被改变,伴随二人绘画风格的深刻转型,曾经的平衡状态出现倾斜,理性与情感逐渐决裂,差异性得以萌生。奥尔巴赫找到了代表个人风格的标志性的绘画语言,在他早期风景绘画中,那如同脚手架般地充满力量的线条早已为其后期绘画语言的孕育建立了基础,他让绘画在保留抽象形式的整体气势的同时,又保持了对主题的具象化控制。相比而言,科索夫对线条的控制和运用较为松散,他试图重新唤醒绘画中潜在表现主义风格的可能性,通过使用更为顺畅的笔触表现以促成自我个体塑造的实现。在二人后期不同的诉求下,奥尔巴赫的绘画呈现更具抽象化的倾向,而科索夫则消减了画面中的抽象元素,同时加强了更具表现性的氛围营造。从画面特征上看,奥尔巴赫更注重空间及色彩渲染的大胆尝试,而科索夫则将激烈的情感深埋于灰暗混沌的颜料中,以此对抗画面中可能出现的不连贯性。在科索夫的绘画中,黑暗调性的形成与他在20世纪50年代所描绘的模特对象有直接关联,作为此时的首席模特,西多的生活经历对科索夫的创作具有潜在影响。1964年,西多带有自传体性质的沉思录作品《刚开始的恐惧》出版,记述了她在伦敦集中营内的生活,从犹太教到种族灭绝性质的大屠杀,再到心理学分析、马克思主义与艺术,书中涵盖的内容涉及面非常广泛,行文具有独特的思辨意义,其中反映宗教冲突、战争的深层逻辑思考极具启示性。科索夫的人物画创作在其中获得很多灵感。20世纪50年代,科索夫创作了一系列充满力量感的肖像作品,从1952年完成的《西多的头像》到之后几乎完全由黑色所构成的同名作品,确立了科索夫未来绘画发展的整体基调。这些绘画清晰地呈现了作为模特西多对战争的记忆以及生活经历与科索夫艺术创作情感间的碰撞与融合。

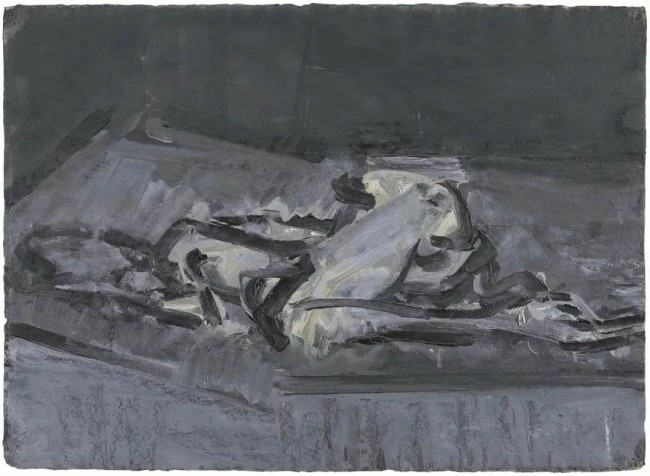

《病卧于床间的女人》是科索夫50年代创作的代表性作品,灰暗的色调弥漫于整幅画面,棕色的颜料堆积凝结,营造出悲凉伤感的情绪,一束微光透过窗子投射进室内,柔和的光线与厚重的笔触衬托出女人的头部和上肢,以及其身后高高堆叠的被褥。空荡荡的房间里再无别的陈设,只有孤独的女人在独自忍受病痛的折磨。恰如艾略特的《荒原》《四个四重奏》等诗篇中呈现的场景,对于科索夫而言,文学作品中所营造的情境最终成为其创作主题的核心内容与情感填充,艾略特诗中对死亡的深度理解,同样成为这一时期年轻艺术家们的共同认知。

事实上,在此期间科索夫正在尝试着将自己推向一个难以企及的领域,在存在主义氛围中异常坚定地表现,他从不在乎观众的审美需求,此时对艺术价值的标准评判对他而言也成为一种荒芜。科索夫所为之奋斗的目标,时常令人心神不安,他的绘画似乎在天堂与地狱间游走,对所有障碍物嫉恶如仇,扭曲的笔触、堆积的颜料与混乱的方向成为他到达未知目标的唯一通道。

奥尔巴赫/斜倚的人体-1,1975