平庸的事实使艺术家的情绪受到极大的压制,甚至艺术创作时常因为它们的存在而近乎终结,只有当这些陈腐的内容被分离出去后,艺术才能重新回归到生活中来。绘画中的真实和活力只有建构在新鲜的血肉之躯上才会被激发出生命力。西多在记载科索夫这一时期的创作状态时,详细记述了艺术家的内心情感波动。当她论述到建立可被大众接受的愉悦的艺术形式的背后所应具有的潜在内涵时,西多补充道:对艺术而言这是很不幸的情况,而对人类间的竞赛而言,它具有忧伤和痛苦的悲剧性的寓意。它代表着恐惧、孤独与绝望,其潜在内涵越多,作品则越具有冲击力,但必须具备一个前提条件,就是艺术的终极目标并非是为了杀戮和毁灭人性而存在。而科索夫的作品力图呈现的正是在人类遭受毁灭性的屠杀之后内心潜在的无意识情绪,此时,画面中的人类躯体已无法再指代任何欢愉的状态,这些肉身所承载的是最为真实的苦难与不幸。

西多文学作品中所描绘的普遍的死亡象征与科索夫绘画里饱受摧残的人物形象高度契合,在科索夫于1958年至1961年创作的《坐着的女人像》中,苍白萎缩的身体犹如枯朽的树木失去生命的活力,坐立的女性形象面容憔悴充满哀伤。黑褐色的泥性背景似乎在吞噬人体,极速运动的笔触营造出潜在的动势,衰弱身躯在缓慢地从椅子上滑落。此时人物的状态不仅仅以色彩和情绪为依托,真实的伤痛凝聚在黑色的悲剧里。

20世纪中叶的英国,“伦敦画派”等艺术家群体开始对自19世纪以来英国艺术业已长期缺失在国际性参与的局面进行反抗,他们试图探寻全新的艺术理念与审美维度来诠释英国精神。在现代主义运动浪潮以及第二次世界大战的洗礼后,“伦敦画派”艺术家们以全新的姿态强调和肯定了对永恒价值的追求,而这一价值正是英国文化与精神取向中最重要的构成要素。作为大世界范围内相对独特的案例,培根作为一个特立独行而又性格孤傲的艺术家,他竭力地展示出一种完全独立的艺术家姿态。他的艺术创作和主张带动并影响着较之年纪稍小的卢西安·弗洛伊德、科索夫以及奥尔巴赫等艺术家。

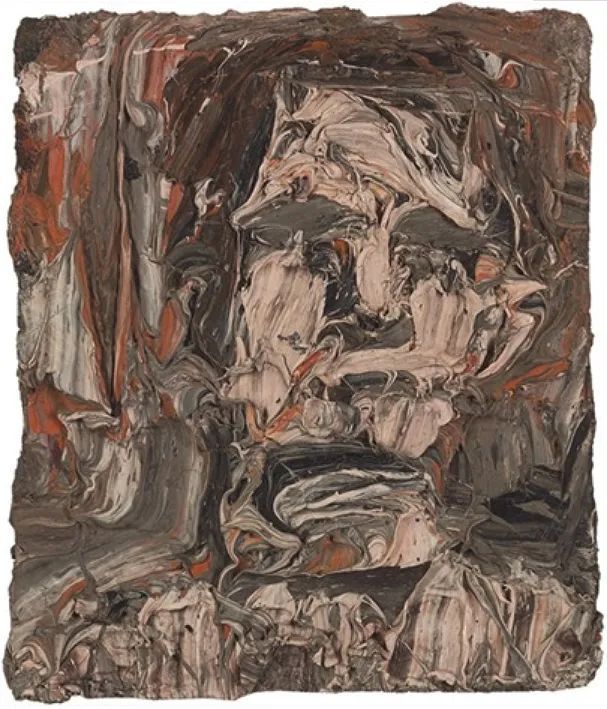

奥尔巴赫/科索夫/一个男人的肖像(自画像),1965

自20世纪50年代中期以后,“伦敦画派”艺术家的绘画逐渐受到英国以及西方艺术理论界的广泛瞩目,此后,西尔维斯特等英国评论家对他们的艺术做了强有力的舆论宣传和理论推动。1992年,在纽约大都会博物馆的展览中,弗洛伊德被称为独立于世的现代艺术大师;1993年,在威尼斯科瑞尔博物馆的展览上,培根的绘画被视为来自“独立天才”的惊人之作;1995年,科索夫的作品挂满威尼斯双年展英国馆的墙壁,他的绘画则被称为“幻想家”和“梦想者”的创作。在“人类的泥土”展览上,策展人R.B.奇塔伊将“伦敦画派”放置于伦敦、巴黎与纽约艺术界三大阵营的抗争背景中加以讨论:“我在使用‘伦敦画派’一词时是十分宽泛的,类似于巴黎画派与纽约画派一样,因为有很多世界级的艺术家首次出现在伦敦……类似纽约与巴黎的情况,所以伦敦画派的概念会一直延续下去,直到其中最优秀的画家去世为止。”

培根、弗洛伊德、科索夫以及奥尔巴赫,他们的绘画之间共同的关联正是战后的精神氛围:充满了忧虑、威胁、负罪感、怀疑以及一种濒临死亡的意识,他们用不同方式呈现血与肉的扭结以及伦敦城市的喘息与咆哮,这也许就是英国性,他们的绘画预示了英国新绘画未来走势的某些艺术本质特征。在1962年左右,这幅由摄影师约翰·迪金拍摄的照片称为记录“伦敦画派”成员当时生活状态的经典之作,艺术家们围坐在伦敦苏荷区的餐厅旁相谈正欢,当人类社会经历了世界大战的侵袭后,在他们摆脱了恐惧的阴影重又迎来光明的希望时,正是这一艺术家群体推动了战后英国艺术发展潮流与方向,他们以个体化的艺术创造与风格形式书写了人类艺术史上的新篇章。对“伦敦画派”的艺术家而言,他们的个人成就贯穿于整个20世纪下半叶的创作生涯中,而他们的绘画至今仍然持续性地散发出极大的影响力和感染力,这种力量不仅仅停留在绘画的形式上,更多的则是关乎艺术创作态度以及内在精神力量的传承与延续。

(文/范晓楠)

(来源:亓田元QITIANYUAN)

作者简介

范晓楠,艺术批评家,独立策展人,清华大学博士,中央美术学院博士后,天津美术学院教授、硕士生导师、人文学院艺术管理系主任,中国美术批评家年会学术委员,中国国家画院研究员,北京当代中国写意油画研究院学术委员会副秘书长,《中国当代艺术年鉴》编委,中国美术家协会会员,第十五届中国美术批评家年会学术主持,主要研究领域为美术理论、艺术评论、展览策划、当代艺术思潮和视觉文化研究。著有《景观社会的图像:20世纪90年代以来的欧洲绘画研究》(清华大学出版社,2019)《血与肉的扭结:培根与英国当代艺术》(清华大学出版社,2021),另有50余篇评论文章发表在《美术》《美术观察》《世界美术》《雕塑》《美术学报》等核心刊物。与国内外大型艺术机构合作,独立策划学术展览四十余场,多年来作为学术主持为众多展览提供理论指导。