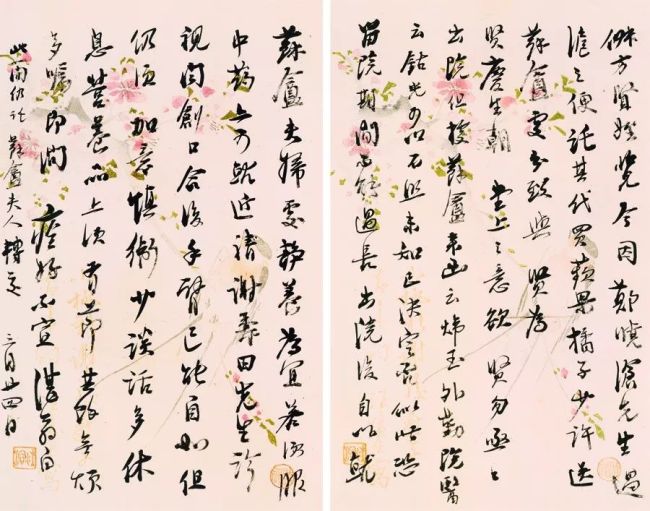

马一浮行书致俶方札

马一浮新儒学求理气合一,求修性内证。走的是尽心知性,心物合一的内圣之路。由此其学刊落浮华,不落名诠而求其目击道存,穷理尽性。这是一个从道问学到尊德性、由学养人,而以道德人格完成为皈依的路程,而作为思想家,马一浮一生行实,不重言诠尤重实行。主敬集义,体认自性,统合离,复性成德。以史学著称的陈寅恪一生以史学追寻民族文化生命,并以生命之尊维护学术文化道统懿范。他对固有传统文化也是始终念兹在兹的,他在冯友兰《中国哲学史》下册审查报告中写道:“道教对输入之思想如佛教,摩尼教等,无不尽量吸收,仍然不忘其本来民族之地位,以其真能于思想上自成系统,有所收获者,必须一方面吸收输入外来之学说,一方面不忘本民族之地位。”

值得注意的是,在二十世纪二十年代初,在传统文化与西学展开激烈论争的同时,文化思想领域还围绕人生观与科学展开了一场科学论战。一方以胡适、丁文江为代表,一方以梁启超、张君劢为代表。梁启超认为:“情感是生活的原动力,是绝对超科学的。爱和美是神圣不受约束的;科学派批判玄学派否认科学,提出人生观是由科学支配的。”丁文江引胡适观点:“我们观察我们这个时代的要求,不能不承认人类今日最大的责任与需要是把科学方法应用到人生问题上去。”

科学论战,论争的内容是科学与人生观的问题,但其实质也是围绕西学与国学的不同性质和价值而展开的,这可以说是西学与国学之争在另一个不同层面的展开。

至二十世纪三十年代,更有陶希圣、何炳松等十名教授联名发表《中国本位的文化建设宣言》,对中国传统文化的前途和中国文化身份及中国文化前景表现出深重的忧患意识。宣言写道:

在文化领域,我们看不见现在的中国了。中国在对面不见人影的浓霾中,在万象蜷伏的严寒中,没有光也没有热。为着寻觅光与热,中国人正在探索,正在挣扎。中国在文化领域中是消失了,中国政治的形态,社会的组织和思想的内容与形式,已经失去它的特征。可以肯定地说,从文化领域去展望、现代世界里面固然已经没有了中国,中国领土里面也几乎已没有了中国人。

要使中国能在文化的领域中抬头,要使中国的政治社会和思想具有中国的特征,必须从事中国本位的文化建设。要从事中国本位的文化建设,必须用批评的态度,科学的方法,检阅过去的中国,把握现在的中国、建设将来的中国,我们应该在这方面尽最大的努力。

这个宣言的发表不仅标志着传统文化回潮,同时,也预示着五四新文化激进主义思潮的消歇。事实上,早于这个宣言发表之前,一批激进主义文化精英皆由倡导西学而转向国学。如郭沫若、胡适,在古文字学、佛学、儒学及传统文学研究方面皆取得卓著成就。胡适甚至提出整理国故的倡导,这相对于新文化运动高潮初期他所提出的充分西化的主张不可谓不是一大回转。

可以看到,在整个二十世纪初至二三十年代,中西文化的对立、融和与论争构成现代中国思想文化的主流并形成激进主义、传统主义、自由主义(西化派)三大思想文化主张,对中国文化及国家民族命运以及中西文化前途给予关注并提出自己的解决方案,显示出中国现代知识分子的文化担当与“以天下为己任”的家国情怀。也就是说,虽然由于文化主张以及思想观念不同,导致他们选择的文化道路与人生价值理想不同,但他们对中华民族的前途与命运以及文化前景都充满了忧患与关切。这一点到二十世纪五十年代牟宗三、唐君毅、徐复观、张君劢联名发表《为中国文化告世界人士宣言》,便强烈表现出来,宣言写道: