当时报考,需要送作品到四川美院招办,在确认专业基本水准后,才有资格参考。知青10年,张春新并未停止专业的追求和训练,对自己的专业素质是自信的。这次,春新在四川美院现场报名后,张榜准考通知的名单中,竟然没有他。而借他作品去报名的青年,都榜上有名。性格执拗的他,抱着一大摞自己的作品,放到四川美院招办的办公桌上,请招生处的老师们鉴定。春新当时那份自信和忐忑,真是终生难忘。

他永远记得,接待他的是胡孝先和何力平两位老师。原来美院老师在初审时,误判认为,他是借的别人作品。当这位气喘吁吁、满脸通红的考生,铺开一大摞作品时,两位老师认真地看了看,赞许地点点头。胡孝先老师笑着对他说:“同学,不着急,下午我们还要发一批榜。”

果然,下午发榜,张春新的名字赫然其间。那一瞬间,他像溺水的人将头伸出了水面。

考试有两道题,一是“小女孩在公交车上让座”,二是“少年英雄”,二选其一。张春新白描画完,还有一个小时,于是再要了一张生宣试卷,画了写意的少年英雄。两幅交卷,他轻轻吁了一口气。

翌日,他竟然在校园里碰到了胡孝先老师。胡问他,是不是交了两张试卷,到底选哪张?他不好意思地答道:“选分数最高那张吧。”

结果,白描得了90分,写意得了88分。都算高分。就这样,时年25的张春新,成了79届四川美院中国画专业的一名大学生。班上12人,年龄、基础都参差不齐。开学第一课,班主任大发感叹,说3000人中选12人,本人、家长、老师,都殊为不易。让每位同学,自报家门,说说自己的高考老师。

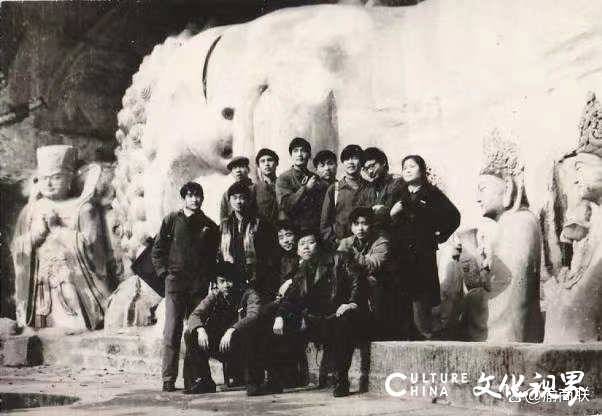

四川美术学院中国画专业79级全体同学(1980)

没想到,班上唯一的女娃儿,豁地站起来,说:“我的老师是白德松。”全班大骇。又一个站起来说:“我的老师是唐绍云。”众人又吓一跳。之后,同学们潇潇洒洒表白,均为云贵川名师之徒。唯有穿着洗白了的中山服,坐在最后一张凳子上的张春新,紧紧埋着自己的头。

第一次作业,是素描静物,几何形体。张春新费尽功夫,得了75分,全班倒数第一。这时,张春新才明白,自己能考入川美,实属幸运。当时条件有限,练习素描,画来画去,都是一个石膏头像。

但他注定是个不甘落后的人。他暗下决心,一年级跟上,两年级进步,三年级中等,大四时“回头看”。他想到的,犹如田间地头你追我赶的场面。他知道扬长避短的道理,在恶补素描的同时,更多巩固速写的优势。

那些年,他跟很多同学一样,吃了晚饭就混上火车,挤到菜园坝火车站,画人物速写。一出站,就见各色人等,动静坐卧挑,千姿百态,安逸极了。他手捧速写本,笔尖飞舞,仿佛自己也是与时间赛跑的赶车人。

正是一箩筐一箩筐的速写,让恩师白德松,开始承认他的艺术感觉,进而到后来,对他大加赞赏。据他回忆,四年时间,他画了24本钢笔、炭笔速写,2000多张毛笔速写。这一记录,至今无人打破。毕业创作,作品95分,论文91.3分,综合成绩94分全班第一。

大学里,他还有两件得意终生的事。在白德松老师的安排下,第一学期就画了部连环画《翠衣国》,获得人生第一笔稿费。二是1981年,大二时两件作品《出牧之前》《牧笛》,同时参加了四川省首届青年美展,关键是,《出牧之前》由冯建吴教授亲自题跋。由此,他开启了漫长的美展之旅。

追忆至此,年近七旬的张春新,开心地笑了。他伸出右手,说:“你看,手指弯成这样,就是当年栽秧落下的。当然,也有长期握毛笔的功劳。”

因为考入川美,十年知青生活戛然而止。

之后的大学四年,张春新师从冯建吴、肖建初、李文信、杜显清、赖深儒、黄海儒、雷荣厚、白德松、施绍祖、丁立镇等先生,出古入今,又是一番新境。当他以优异的成绩,留校任教时,才真切地感到,人生发生了翻天覆地的变化。

留校当天和李文信恩师合影(1983)