禅宗提出“了物自心”,强调不断地反省自我,以达到直指心源的境界。实际上,我们经常在艺术创作中面临困惑,这种困惑在西方当代艺术中尤为明显。当代西方艺术已将对困惑的表现推向了极致,无论是方法、理念还是哲学层面,都提供了深刻的观照方式。然而从今天的视角看,中国文化在当代依然有其独特的“诗言志与当代性的融合与升华”,这种当代性根植于传统,传承自身的人文理想与志向。

清代罗聘作为金农的学生,其绘画体现了“观物比德”的精神。他的人物勾勒方式受到宗教衣纹表现方式的影响,形成了一种独特的阶梯式结构,将人物与山石比之写照,实写心性向往的君子之德,向往苍松青石与岁寒而不凋的精神气节,亦具有宗教性的内涵。

罗聘《丁敬像》

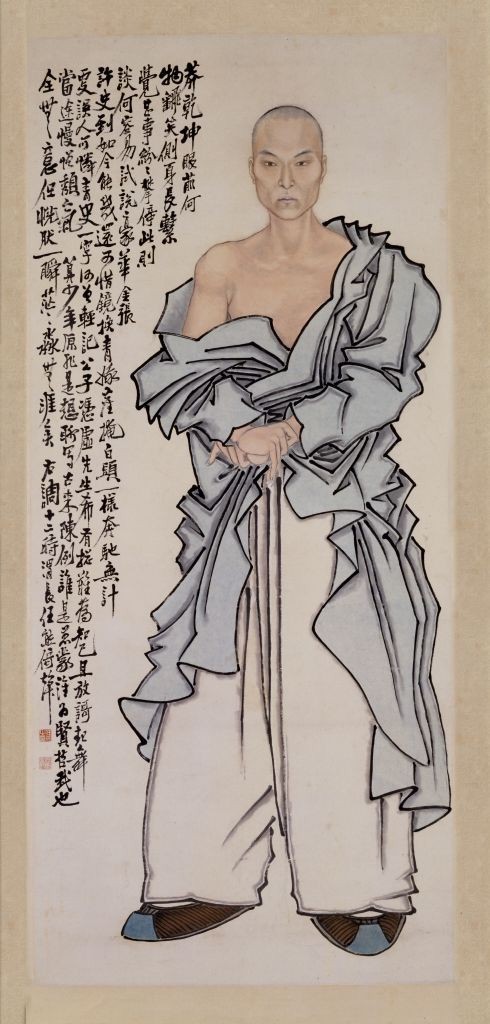

在中国画中,“写实”与“写意”始终紧密联系。“写实”并非简单再现眼前的实物,而是表达艺术家内心的人文体验。清代任熊的自画像具有里程碑式意义,被视为近代人物画走向现代的启蒙之作。这幅作品兼具写实与意象的特点,头像部分采用写实的高染凹凸法表现,骨骼分明、刚健有力;衣纹部分则采用了具有明显棱角的结构,呈现出嶙峋的山石般的张力。画面中柔与刚、线条与块面融为一体,人物表现出顶天立地的现代精神状态,这种造型手法对任伯年也产生了直接影响。

任熊《自画像》

四、意象

田黎明教授表示,“意象”在中国画中实际仍是“形神论”的一种体现,即如何从客观对象中发现与提炼意象。这是一种基本功,需要在临摹与写生训练中不断积累。临摹课程的意义,不仅在于技法,更在于帮助我们体验原作的意象表达、文化内涵以及创作方法。田教授以自己临摹范宽《溪山行旅图》为例,通过对“雨点皴”技法的理解与应用,在创作《碑林》作品时实现了从临摹到写生再到创作的意象转换,未体现意象造型与笔墨表达统一的意愿。

在书法领域,“永字八法”同样蕴含着丰富的意象,每一种笔法都是一种独特的意象表达。有学者将书法实践也纳入朱熹“格物致知”的范畴,认为书法练习从粗浅入手,逐渐达到法度严谨与形神统一的境界。“下学而上达”之理,正是形而下的技法向形而上的精神转化过程。

齐白石的作品体现出丰富的金石意味,其对于形式结构美感亦有独特追求。例如,齐白石笔下人物的双腿线条,无论是正向还是反向书写,都以“人”字结构为基本形态,这恰恰表现了他对于真实世界的超越,追求笔墨中的天真和童趣,而非现实的实用性与真实感。这种创作方式与中国绘画传统中所强调的“自言自语”“不可言说”之境相互呼应,体现了齐白石本人对世界和艺术的内在理解与深刻反思。

清代画家弘仁以其人格精神进行创作,自称“梅花古衲”,体现出一种向内观的高洁情怀。弘仁绘制黄山时,布局与结构常体现出强烈的金石风骨,与弘仁本人的生活方式及志趣浑然一体。他的作品尺幅虽不大,却充满雄浑自然的力量,且呈现出鲜明的个人审美倾向。其画中树木造型方法受到宋代折枝法的影响,以特殊的造型方式体现出折枝所蕴含的刚劲之美。

弘仁《西岩松雪图轴》