董其昌曰“画之道,宇宙在乎手者,眼前无非生机”。他所强调的正是将眼前生机勃勃的状态,通过创作表现出来。例如陶渊明晚年生活极为清苦,居所被焚毁,无家可归,只能寄宿于乡邻,甚至挨家挨户地乞食。但他在乡民的宴席中,饮酒仍显得豪迈与快乐。这种纯净的内心状态,使他得以“爽然而得物外之味,于意外焉”,进入一种超然自在的精神境界。

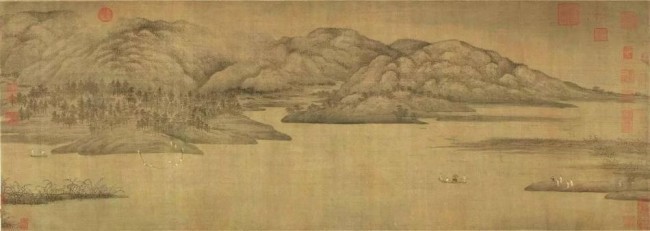

董源《潇湘图卷》

董源的绘画风格体现了道家“淡”的气息。谢稚柳先生曾评价董源的作品“得平淡天真之道”。“平淡天真”是中国传统美学的两大主导理念之一,另一个则是“铺锦列绣”。“铺锦列绣”如春天繁花般绚丽繁复,而“平淡天真”则如寒冬中的梅花般清简高洁。在董源的绘画中,这种淡雅平素的美达到了极致,体现出《淮南子》“天下之大,莫大于朴素之美”的境界。

田教授回忆自己十几年前在上海博物馆看到董源真迹时,注意到他的画是以墨含水量较大的笔法,逐渐地一点一点渗透在画卷之中,形成了山、坡、丘,树木与山石相互融合。黄宾虹先生吸收了董源绘画中这种笔墨内涵的丰富性,创造出“意象多义”的笔墨风格,将这种理念进一步推向了极致。

有学者认为,中国文化自古以来的特点即为“自说自话”,在诗歌与绘画中都表现为一种“心照不宣”的整体感悟。当艺术家在审美中找到了自己的表现方式与笔墨之间的关系时,自然便能通过创作表达心中的志向与情怀。中国绘画的整体观念与西方当代艺术中倾向于情绪宣泄与个人困惑表达的方式截然不同,这二者实际上代表着两种不同的思维方式。

梁楷《泼墨仙人图》

梁楷《泼墨仙人图》体现了庄子“德若赤子”的境界。梁楷在人物画中采用山水皴法,不再完全依靠线条,而是用类似山石的卧笔方式表现人物的衣纹与轮廓。《泼墨仙人图》以山之意象写高僧,“怨而不怒”,体现了诗学“兴观群怨”的美学观。

在梁楷的人物造型中,可以感受到温厚敦实、亲切自然的人文气质,这种亲和力同样体现在贯休的《十六罗汉图》中。贯休强化了人物的精神表现与形式张力,其罗汉造型有着自然的山岩嶙峋般造像之式,塑造出外象威猛而内心静寂的梵相。贯休的创作体现出对中国文化传统中融合与和谐的一种反叛,他有意识地追求对立与极端,让人物形象产生了一种怪诞的效果。这种怪诞手法正是借助人物与山石造型融合的方式实现,这种怪诞并非脱离自然,反而被视为自然表现的一种特殊方式。

贯休《十六罗汉图之一》