八大山人继承南宋减笔画传统,以简洁的笔墨传达个人内心对世界的观照,其《杂画图册》体现了中国绘画如何通过细微的观察,将日常事物赋予哲学与文化的深度。田教授引用王阳明“篝火映物”的比喻,八大山人将自身坎坷经历融入笔墨之中,表现出个体生命与自然生命的融合,体现了中国文化中“知行合一”的理念。

《杂画册》中的“猫”注重人格特性的表现,中国魏晋时期产生了陶潜、王義之等著名文人,他们注重个性与诗文的合一,“品藻”就是评论人物、定其高下,后引申为对画的品味。这幅画中借用石的刚强,以笔墨品物,找到了猫与石之间的笔法和空间,从而产生了似顽石又似猫的意象,实为人格之品。

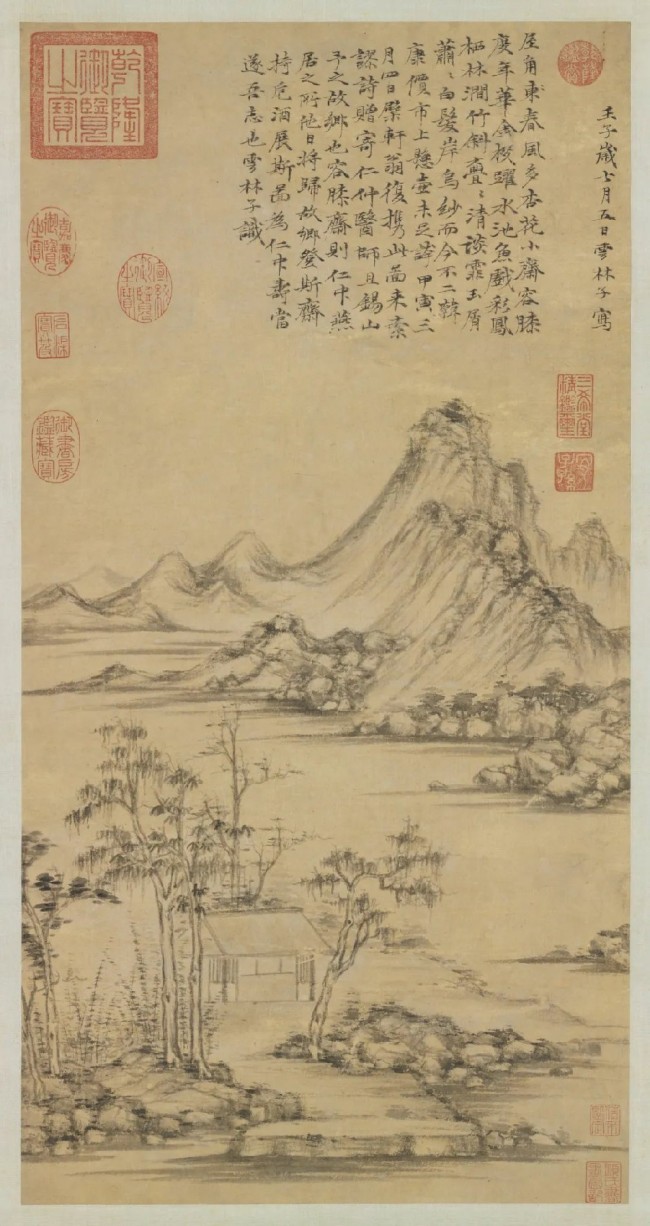

倪瓒《疏林远岫图》

元代倪云林作品风格有明显的董源印记。冯梦龙《倪云林事》载,倪瓒拒绝将画作卖给张士诚弟张士信,并撕毁画绢。后二人于太湖上相遇,张士信命人鞭打他数十下。倪瓒始终一言不发。事后有人问其为何忍受屈辱而不出声,倪瓒答曰:“一说便俗!”由此可看出,一位画家的个性、性格以及他绘画中追求的境界是一致的,二者之间体现了一种同一性。

田教授表示,当人们在生活中真正体会到这种同一性的时候,就能与自然达到心领神会的默契,而这种默契恰恰是中国绘画所不断追寻的,体现为一种自然而然的人文感知。倪云林的绘画展现出“凛凛怀霜”的气质,化作一种乡愁、一种格调,呈现出极其静谧、纯粹的美感。因此,在追求“立格”和“立品”的过程中,如何用笔墨去把握人内心深处所向往的品格,是非常重要的课题。

三、返照

在“返照”这一层面,田教授强调了向内的自省与观照。他认为,中国画的创作过程实际上是一个不断自我反思与完善的过程。

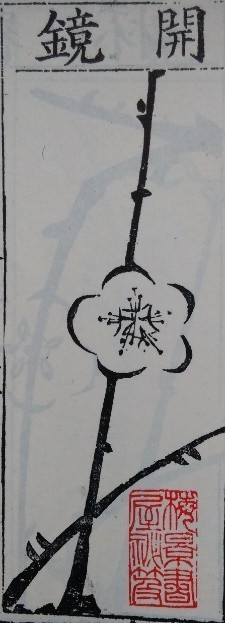

宋伯仁《梅花喜神谱》之“开镜”

田教授在这一单元再次提到宋伯仁的《梅花喜神谱》,其中一幅“开镜”,以梅花作为象征性意象,将其赋予了一种镜子的特质。镜子在这里可以理解为一种“第二空间”,因为镜中所映射的一切物象都是寂静的、不被外界干扰的。宋伯仁以梅花喻镜,实际上表达了一种内在的自省与自我观照,这面镜子不是用来照看他人,而是用以反观自身的内心世界。从这个角度来看,宋伯仁的创作实践正好印证了王阳明所倡导的“致良知”和“知行合一”的哲学思想。

在中国画的创作中,常提到的“平常心”,并非简单指一种平凡的心态,而是一种能洞察世间光明的境界。正如陶渊明诗句所言:“山气日夕佳,飞鸟相与还。”这样宁静优美的场景是每个人日常都能遇到的,王维诗中也常有类似的意境。

讲座现场