路,是人类走向世界,回到家园的方法。中国哲学更是把道路从现实途径,指向了心灵和思想,这就是所谓的“道”。《丝绸之路--杨晓阳丝路四十年美术创作暨文献展(上海)》7月3日—31日在上海海派美术馆举办。日前,杨晓阳畅谈历经40年由人生求索之路,深入到艺术创造之“道”的历程。

1985年夏,杨晓阳多年苦读从西安美术学院毕业,立刻从“读万卷书”转入“行万里路”。他说:“一行7人骑自行车从西安出发,朝着丝绸之路新疆就走了。走的时候认为1个月就回来了,结果一气儿走了4个月。从此就跟丝绸之路结下了不解之缘,到今年刚好是40年。传统“丝绸之路”的30多个国家基本上都去了。现在中央定的全面“一带一路”大概有60多个国家,包含了海上丝路、草原丝路、欧亚大陆桥。原来丝绸之路实际上是阿拉伯国家、伊斯兰国家,现在美国、英国、法国、西班牙、日本、俄罗斯全都包含了。”

40年厚积

记者:从1985年至今,正好举办40年回顾展览。

杨晓阳:这是个从北京中国美术馆开始举办的系列回顾展。以前的展览一直叫“丝绸之路”,展览小标题有不断的变化,但主要创作内容都是沿着丝绸之路国家进行采风考察、研究写生、创作。

我出生在古都西安。在西安,2000年来丝绸之路东西交流的人证物证、历史故事、历史文学、艺术等这些看得见摸得着的遗迹比比皆是。在西安人心目中“丝绸之路”是个谜,40年来我没有离开过“丝绸之路”这个主题。偶然也有对其他题材的一些涉及,如长城、黄河、长江以及一些其他国家的涉及,但最后我还是聚焦到“丝绸之路”。由于有对“丝绸之路”的历史、政治、经济、文化、军事、考古、传说等长达四十年的关注研究,从实践过程到创作成果,再到理论,再到下一步设想,我想应该有40年的回顾这样的一个节点。

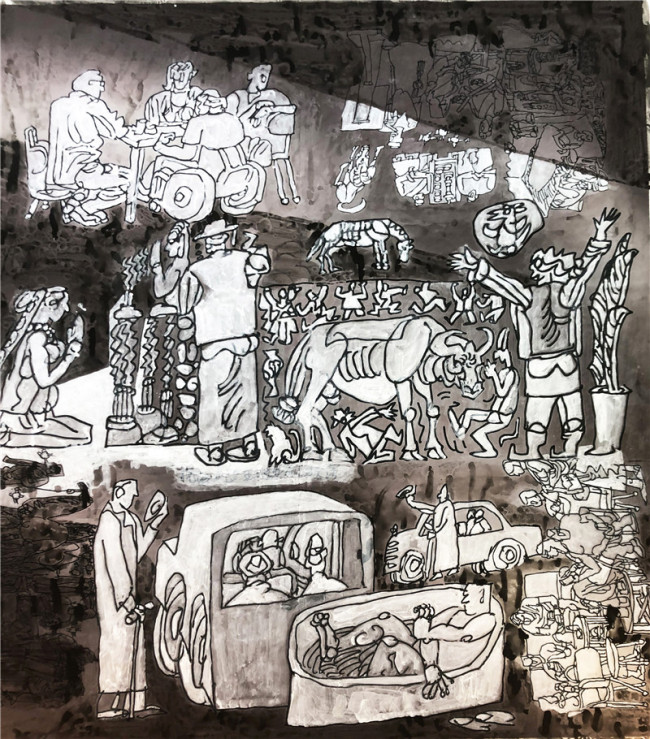

《人来人往》(组画)纸本水墨200cm×240cm2025年

从学术上来讲,对于丝绸之路,我读历史,沿途考证文物,体验人和事,对文物遗存进行研究。在体验过程中把历史、哲学与现实结合在一起,这样的体验就较深入,更丰富,收获也更大。40年写生,早年多是盲目的基本训练式,重在加强造型能力、搜集体验素材、记录所经历的生活。随着对“丝绸之路”历史文化的了解,透过现实追溯其背后的渊源,探究美学哲学深层,逐渐地画风就由写生慢慢地走向写意。

我们早年的速写写生和创作是以现实主义表现方法对历史题材的再现。很多历史看不见,具体资料不多,我们结合沿途考察、体验想象当时的现实,利用一切考古历史资料来恢复曾经有过的现实。我慢慢发现,“丝绸之路”不仅是一个历史概念,不能只用考古来追溯它的原本,它还是一个文化概念。

在我40年研究中,初始认为“丝绸之路”是历史的,写生考察研究使我对它的认识从现实主义发展到浪漫主义,认识到它是个文化概念。这就更加增加了它的神秘色彩,也增加了艺术发挥的可能性。这种发挥比纯粹以现实来表现、提炼概括要空间大得多。因为丝绸之路是连接东西文化的一个桥梁。历史、政治、经济、文化、商业、战争和平等这些题材和主题,始终贯穿其间。

日益纯化深化的创作观念

杨晓阳:2000年的跨度,有很多历史事实是无法考证的,有一些压根儿就没有发生过,是意料之外但在情理之中的历朝历代的想象或传说。因此它作为艺术表现的一个对象、题材和主题,我认为是非常的合适。我越来越集中在“丝绸之路”这个大母题上,它既能提供创作的题材和“说法”,又有不断地尽可能发挥的想象空间。

《人来人往》(组画)纸本水墨200cm×240cm2025年

在原始文化状态发展的过程中,中国画开始跟西方是没有什么区别的。科学推动了西方绘画的发展,在五六百年之间,它发生了很大的变化,成为科学的艺术。而中国一直沿着表情达意、写意的形式在不断地丰富,始终没有离开这个类型。但是对我们这一代人来说,绘画是中西结合的,既有科学的支撑又不能丧失中国传统的写意精神。在表现“丝绸之路”的过程中,我就是两种方法齐头并进,一方面对有根据的尽可能地收集关注。用各种现代的手段,图片的、临摹的、写生的,还有搜集各地的文字历史、地方志、文物考证。“丝绸之路”作为文化概念,我在画的过程中,沿着现实主义和浪漫主义相结合的办法,追求写意,力求“物我相融”才出意境。眼中的形逐渐成了心中的形,最后又成了画中的形,又有画外的形。画外之形为之“象”,象外之象。眼中之形,心中之情,画中之形,象外之形。我们从学院教育练就了比较全面的写实绘画的基础能力,加上对中国传统写意精神的理解。在“丝绸之路”中,我觉得既可以具象也可以抽象,既可以现实也可以浪漫,还可以写意。所以这40年基本上是走了从写实到写意的路子。

《人来人往》(组画)纸本水墨200cm×240cm2025年