他认为,“正”是艺术作品能经得起时间考验的根本。

“我们的文化需要静下心来,回归到最本质的状态,在历史长河中才能找到正的方向。”

在这一点上,他常引用亚里士多德《尼各马可伦理学》的“中道”观念。两者殊途同归,皆强调在极端之间寻求平衡、在对立中达致和谐,这也正是他艺术创作的精神源泉。

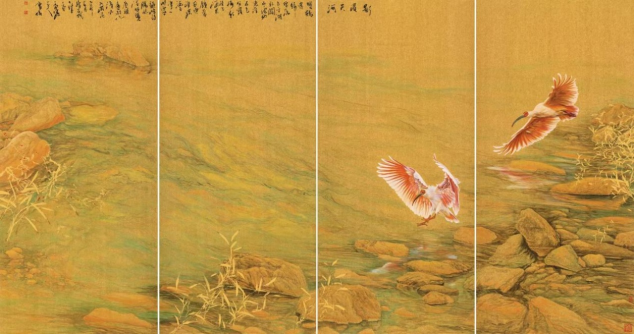

《影浸天河》设色金笺210×400cm

曹俊在参观丢勒工作室时,被其“砸碎的研色碟与颜料碎片”触动,体悟到“当一个工匠”的重要。

他在研墨时会想到“深山制墨工的汗珠”,在作画时感受到“松烟墨与历史的连接”。

这种敬畏,使他始终保持“手与心的统一”:技艺只是通往“道”的桥梁,而非目的本身。

在图像资源上,他也从宇宙与岩画的想象,逐渐回归到名山大川与篆刻、画像石等传统符号。这些意象经过个人化的提炼,成为连接古今、具象与抽象的桥梁。

他甚至将部分“黑白水墨风”的油画视为创作过程的“解析”与“分享”,强调艺术不止是结果,更是修养的过程。

文化担当与当代启示

曹俊常说,艺术家的成功不止于作品价值,而在于文化的传递。

同一天,他在北京荣宝斋举办展览的同时,作品也出现在中国美术馆及纽约联合国总部,入选“世界艺术家二十件作品”之一。

艺术家曹俊在现场导览

这不仅是个人荣誉,更是中国艺术家在国际文化舞台上的发声。

“我希望通过创作,让世界减少对中国的误判和误读,真正理解中华文化的美好。”

这种“持正”的坚持,是他艺术道路的精神指针,既是对传统的敬意,也是对未来的信心。

在传统中找到未来的方向

当观众徜徉于展厅之间,无论是泼彩山水的阳光流动,还是书法诗词的文化韵律,都能感受到一种平静而坚定的力量。

那是对传统的信心,对文化的信心,对“正道”的信心。

尊重传统的当代创作,不是复制过去,而是回应当下;不是符号堆叠,而是精神传承。

在传统与当代的交汇处,艺术不再是时间的产物,而成为生命的回声。

正如曹俊所言:“无论走多远,我始终在传统的脉络里行走。”

而“持正”,正是他与这个时代最深沉的对话。

作品欣赏

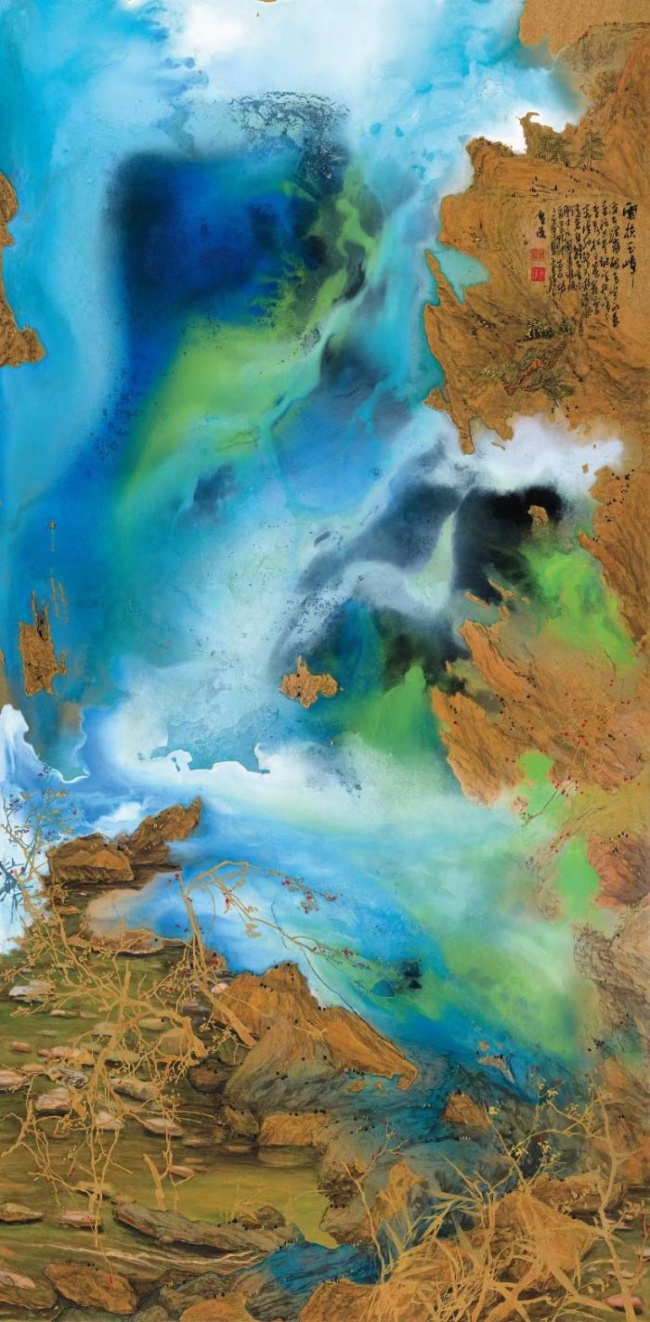

《云扶玉嶂》200x100cm