徐福山:在具体创作中,朱砂的运用并非简单的色彩替换,而是通过大写意的笔法,将色彩的象征性与笔墨的书写性融为一体。例如,在笔触的运用上,我借鉴了书法中的篆隶笔意,以枯湿浓淡的变化表现竹干的苍劲与竹叶的灵动,使朱砂的浓烈与水墨的氤氲形成微妙的张力,既保留传统文人画的笔墨韵味,又赋予画面以鲜明的时代视觉特征。这种色彩选择与技法创新的结合,旨在通过朱砂的独特视觉冲击力,将竹子的精神内涵从传统的文人自喻层面,拓展到更具普适性的吉祥寓意与时代气象的表达上。

曹恒源:历代画竹之作浩如烟海,已形成绵延不断的文脉传承,您认为它在今天还能生发出怎样的价值和可能?

徐福山:中国画中的竹题材,堪称写意精神的典型载体。从宋代文与可的“胸有成竹”,到明代诸家的各具风神,直至清代中期郑板桥的“衙斋卧听萧萧竹”,历代画家通过墨竹创作,构建了一个以笔墨为核心、以精神表达为旨归的艺术传统。其核心在于对“写意”本质的持续探索——不是对竹子外形的简单摹写,而是通过笔墨符号传递画家的情感、哲思与时代精神。

曹恒源:在当代语境下,继承这一传统需要处理好“守正”与“开新”的关系,您是怎么做的?

徐福山:我在二者之间找到了平衡点。所谓“守正”,即坚守中国画以笔墨为根基、以意境为灵魂的本质特征。如文与可对竹子生长规律的深入观察、郑板桥将竹与民生疾苦的关联思考,这种对物象本质与人文精神的关注是传统的精髓所在。而“开新”则体现在表现手法与精神内涵的时代转化上。如我以朱砂绘竹,既是对苏东坡创新精神的继承,也是对当代社会审美需求的回应——朱砂的明亮色调与大写意的率性笔法,更能契合当代人对积极、蓬勃的时代精神的追求。

曹恒源:您曾多次提到诗、书、画、印的融合是中国画的独特魅力,在当代写意画创作中,这种融合是否面临挑战?

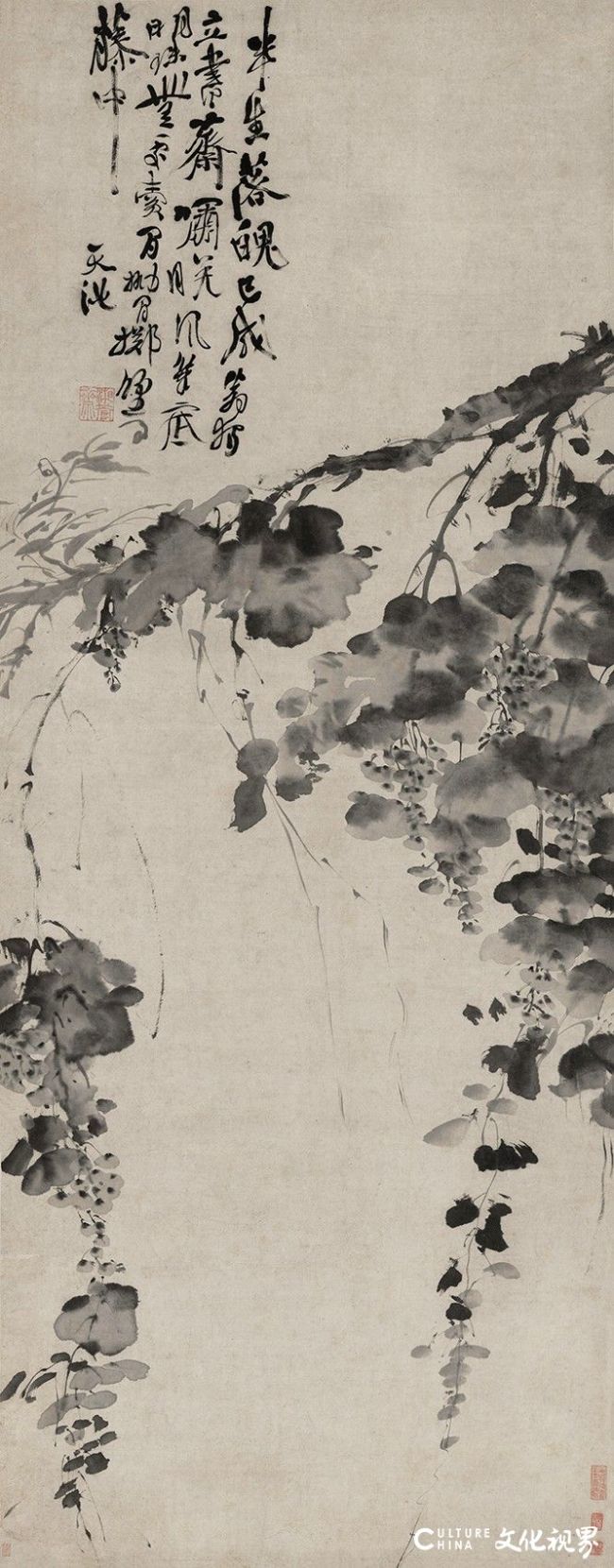

徐福山:事实上,诗、书、画、印的融合从未远离当代写意画的创作现场,反而在文化复兴的背景下得到了更多的关注与实践。当下许多画家意识到,单纯的技法训练难以支撑作品的精神高度,因此正积极从传统文化中汲取营养,以弥补学院教育中文化修养的不足。例如,郑板桥的《竹石图》若脱离其题画诗,便难以完整传达“任尔东西南北风”的坚韧品格;徐文长的《墨葡萄图》若忽略其题诗中的愤懑之情,画面的精神内涵将大打折扣。

明 徐渭

《水墨葡萄图轴》

纸本165cmx64cm

曹恒源:在绘画创作中,您是如何把传统元素融合在一起的?

徐福山:在我的创作中,诗、书、画、印的融合始终是自觉的追求。以朱竹图为例,我常自撰题画诗如“修竹轻出尘”,以简练的诗句点明画作的精神主旨,同时通过书法的书写性强化画面的线条韵律,印章则作为构图的有机组成部分,起到平衡画面与深化意境的作用,如《出尘》《清风高节》《三友图》等作品。这种融合不是简单的元素叠加,而是以绘画为载体,以诗词为灵魂,以书法为筋骨,以印章为点缀,形成一个有机的艺术整体,共同诠释中国画“形神兼备”“以形写神”的审美理想。