山东

第二样让我难以忘怀的,是那座青灰色石碾。这是李锦曾坚守五年的“书桌”。初到九间棚时条件艰苦,他每天清晨五点就与太阳一起起身,坐到石碾边沿,借着山间的晨光动笔创作。他在这里,不是写了八篇文章,而是在此写下了《中国国企改革策》等八部著作。农家在这里碾出粮食,他在这里磨出了文章。石碾所承载的“吃苦耐劳、踏实肯干”,也是他的雕像。

第三样物品,是他在高铁上写作的照片。他从北京至武汉的高铁上,一手端电脑、一手按鼠标,身姿纹丝不动,如雕塑般专注。旁侧文字介绍,这张被乘客抓拍的照片曾在微信广泛流传,惊叹于他三个小时的纹丝不动,更惊叹2016年写下180万字文章的高产与坚守。这张照片,是他笔耕不辍的生动注脚。这时候他已经65岁。看见这一幕,仿佛能触摸到他对写作的虔诚、对调研的执着,是一位记录者对时代真实的深情守望。他使我相信爱迪生的话:“天才是百分之一的灵感再加上百分之九十九的汗水。”

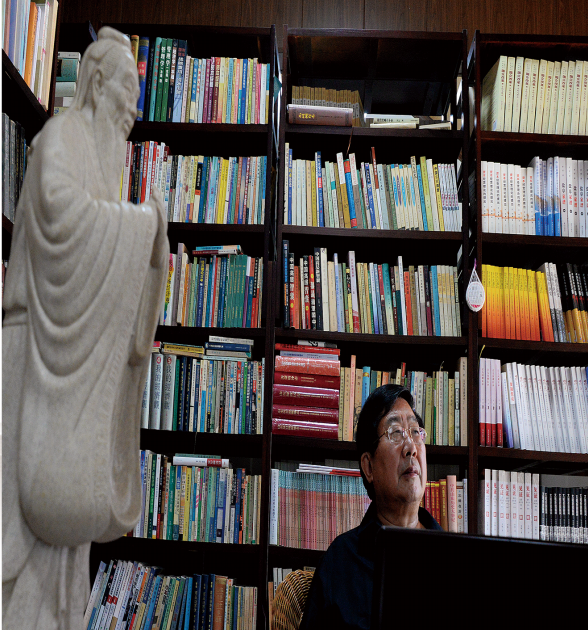

在李锦展览馆的展柜里,35部著作整齐排列,上顶屋梁,下立着地。虽然只有三米高,但我仰望着,像面对一座高山。从早年记录乡村的质朴手稿,到后来剖析时代的厚重专著。年纪越大,写书越多。他写的都来自调研生活。

展览馆内,还有邓小平听他汇报的电视片,邓小平夸奖他“你有发言权”,有胡耀邦号召全国记者向他学习的文件。这是党和国家对他贡献的认可。