在当下的图案设计实践中,普遍存在着系统性缺失的问题,仅以视觉维度看待图案,就有图案的表意功能浅表化,图案与器型关系失衡等问题。本文通过对若干个经典案例的深入解析,总结具有中国文化特征的图案设计要点,以期从图案设计的微观视角入手,更好地理解中国传统文化中阴阳相生、气韵生动、层级互动、随物赋形等审美特征,并为当代的设计转化和图案创新提供理论支撑。

一、问题的提出

图案具有意与匠的本质,并非简单浅表的符号拼贴与虚饰。然而在当下图案设计的诸多实践中,人们对图案的文化特征关注度不够,尤其在许多新图案的设计中,仅从视觉效果思考,会导致诸多问题。前辈学者在整理图案理论的过程中,更多偏向于视觉规律的总结,对图案的文化特性阐述较少,也使得大家对图案的文化特征及生成逻辑的认识产生了一定的缺失。设计师对图案理解的偏差,导致了其在实践应用过程中出现诸多问题,主要表现在以下三方面:(一)图案应用的系统性缺失。传统图案设计是一个系统化的过程,须综合考虑造型结构、色彩搭配、文化寓意及实用功能等因素。然而在当下的设计实践中,常常出现孤立使用图案的现象,剥离了图案与其依附的器物、空间或文化语境,仅将图案作为视觉元素进行局部装饰填充。(二)图案表意功能的浅表化。将图案简单地理解为一种视觉手段,损坏了图案应有的审美特质。脱离了文化语境的传统符号常常被误用或与现代设计不兼容。(三)图案与器型关系的失衡。小图案与大器型之间的尺度比例或工艺适配等问题被忽视,尤其在工艺美术领域普遍存在着图案与载体形态脱节的现象。

这些图案应用的乱象同时也产生了不少危害,导致有人因此片面地认为图案没有价值,甚至把使用图案做设计视为一种过时的手段。那么,导致图案设计乱象出现的主要问题在哪里?中国文化的审美特征又如何在图案设计中体现?本文围绕阴阳相生、气韵生动、层级互动和随物赋形四方面展开探讨,试图厘清图案背后的文化逻辑,以及传统图案在当代实践应用中的设计转化路程。

二、阴阳相生

中国人最早的阴阳概念是一个日常观念,与人们的生产生活相关,后来逐步延展为关乎宇宙观或人生观等哲学层面的概念。事实上,阴阳观念在全球范围内不同的文化体系中均有表现,具有一定的普遍性。《圣经》中“亚当与夏娃”的创造叙事体现了西方社会在性别上的阴阳之分。西方语言中也常有阴性和阳性的区别,例如法语中的“leciel”(指天空:代表阳性)和“laterre”(指大地:代表阴性),反映了法国文化对“男性主导”与“女性柔化”的二元对立。不同于西方语言对阴阳的静态区分,在中华传统文化体系中,“阴阳”被上升到哲学高度,更强调二者之间的动态平衡关系。老子《道德经》中所谓“万物负阴而抱阳,冲气以为和”[1],阐释了万物的生成依赖于阴阳的相互作用。《周易·系辞上》提及“一阴一阳之谓道”[2],更是将阴阳提升为宇宙根本法则,揭示对立面的相互依存与转化规律。

中国古代的艺术理论同样蕴含了诸多体现阴阳辩证的哲学思维。如画论中“虚处实则通体皆灵”[3]的构图法则,以及“知白守黑”“以虚衬实”的“留白”手法。古代乐理中所提出的“乐者敦和”[4]“凡乐,天地之和,阴阳之调也”[5]等,都表达了中华传统艺术通过虚实和阴阳而体现出的独特的东方审美。阴阳相生的观念同样也表现为一种动态的生态循环模式。在风水学中,对建筑的选址讲究负阴抱阳、背山面水的原则。中国园林也常运用阴阳互济的设计手法,展现山水融合的意境。如颐和园模拟太极图式,以长廊为界,分隔万寿山与昆明湖,形成“北山南水”之格局。苏州耦园的东园“樨廊”与西园“筠廊”既相对独立又相互连通,不仅隐喻了园主夫妻的“阴阳互补”,又通过曲折路径的过渡,体现空间的“阴阳消长”。

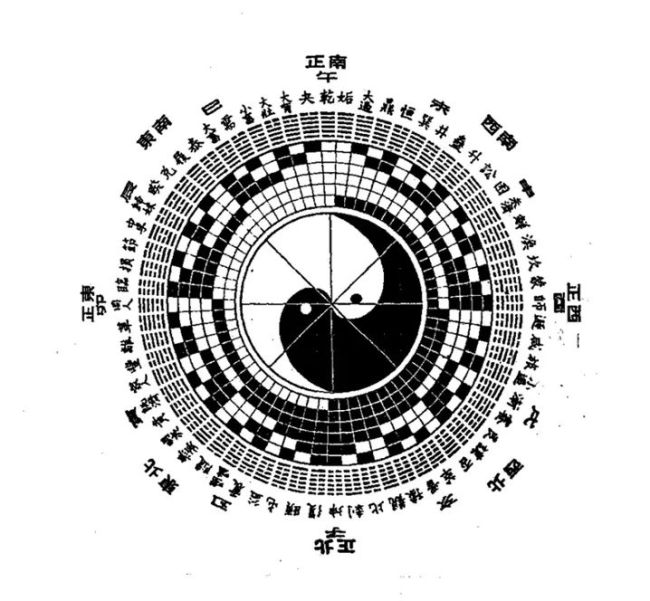

由此可见,中国人所理解的阴阳相生不仅仅是一种自然现象,更表达了宇宙的运行规律。所谓“阳生阴,阴生阳”,恰恰体现了动态平衡与和谐共生的哲学思想,这种观念在传统图案中同样有着丰富的表现。例如伏羲六十四卦时刻方位图,通常被认为是经过数理规律推演而形成的最早的八卦图式。(图1)从表现形式看,中心图形围绕阴阳交互的两个部分,在一个严整的圆形天地中围绕核心进行一种虚实相生、左右相倾、前后上下相随的有规律的运动,这种动态的节奏韵律使其具备了图案的装饰性。从哲学层面上说,太极图式既真实而又极其简练地表现了古人对宇宙本质的朴素理解,呈现出对立统一的形式美感。

1.伏羲太极六十四卦时刻方位图(图片引自王其亨:《风水理论研究》,1992,第100页)

2.苗族蜡染双鱼纹(图片引自雪燕:《苗族蜡染纹样研究》,2020,第301页)

古代的太极图式对中国传统图案,特别是圆形图案的生成产生了较大影响。如苗族蜡染的双鱼纹样效仿太极图式,两条鱼在圆环中以S形曲线结构形成头尾相连、相拥环绕之势。这种均衡统一的构成形式既传达了安定平和的静态美,又体现出生生不息的动感。(图2)对立共生的构图逻辑让图案超越形式美,同时也隐喻阴阳互生的哲学思想。而成对的、回旋的或相互呼应的构成方式,如双龙飞舞、双凤翱翔、双蝶穿花、鸳鸯戏水等,则体现人们对圆满、团聚、相爱等情感的诉求。

另一方面,这种相互套合、动态互补的艺术表现也促成了图案从阴阳到对偶的演化。民间称之为“喜相逢”的图案,即是从太极阴阳演变为对偶图式的典型代表。对偶的图式建立在“双、对”的体系上,包含对称的构图原则,以及均衡、呼应、对比的形式规律,是中国图案最主要也是最常用的构成方式。唐初窦师纶创作的瑞锦宫绫,章彩奇丽,蜀人至今称为陵阳公样。它的特点就像“骈体文”,讲究对偶。[6]战国双凤纹漆盘、越瓷刻画花双鸟纹、耀州窑斗笠碗中的“束莲纹”等图案都呈现出成双成对、相互呼应的姿态,构成对立共生的视觉结构。(图3—5)这些题材中的成对并不是镜像复制,而是相互匹配的,有共同的基础或语境的物象,从而创造出对立而又相互调和的运动共生关系。[7]

3.战国漆盘双凤纹(图片引自雷圭元口述,杨成寅、林文霞记录整理:《雷圭元图案艺术论》,2016,第128页)