4.越瓷刻画花双鸟纹(同图3,第125页)

5.耀州窑斗笠碗心束莲纹(同图3,第145页)

事实上,不论是阴阳还是对偶,图案背后隐含的是动与静的关系。所谓“太极动而生阳,动极而静;静而生阴,静极复动。一动一静,互为其根。分阴分阳,两仪立焉”[8],深刻体现了中国古代哲学中动静相生、阴阳互根的思想。这一思想不仅揭示了宇宙万物变化的内在规律,也反映了阴阳之间的对立与统一。静止中蕴含着动的潜质,静是动的一种形式。静中有动,动中有静,二者相互依存、相互转化。

三、气韵生动

“气韵生动”是一个复杂的美学命题,自南朝谢赫在《古画品录》中将其位居“六法”[9]之首起,经过长期的不断讨论与推演,逐渐成为评判中国古代艺术创作的重要概念与审美准则。气韵生动的核心是动势,它不仅指艺术作品的精神面貌和内在气质,还强调整体的生动性与生命力。在文论中,气韵生动更体现为一种文本与自然、宇宙之间深刻联系的哲学观。如刘勰在《文心雕龙》中提及“情与气偕,辞共体并”[10],表达了文气流动与情感表达相协调的创作观。汪曾祺“气氛即人物”的观点认为作品风格即人物性格,文学创作中的“气韵”具有生命感与动态性。[11]在音乐领域,唐代段安节《乐府杂录》记载李龟年吹笛“气韵悠长”,也正体现了演奏者的气息控制与审美意境的统一。

中国传统图案的创造来源于对自然规律的归纳与总结,是对文化属性与想象意识的理性融合与秩序建构。图案的构成往往注重线条的凝练与动感,通过表现线条形态走向与节奏韵律等手法,在静态的画面中呈现运动的趋势与力量感。良渚玉琮的“天圆地方”造型通过规整线条与比例分割,形成庄严静穆的气韵;汉代漆器云纹的卷曲线条则通过重复与渐变,模拟云气的升腾流动;唐代宝相花的卷草纹样通过无限延伸的藤蔓,象征生命力的永恒循环;清代景泰蓝的掐丝工艺以铜丝勾勒轮廓,再以珐琅彩填充,形成“气之骨、韵之肉”的视觉韵律。每一根线条都蕴含起承转合的时间性,整体纹样不仅体现出自然的规律与活力,同时更强调了中国审美里“活”的生命意识和对生命感的体谅,以达到气韵生动的艺术感染力。

我们以两组东西方的典型图案为例进一步做对比分析:

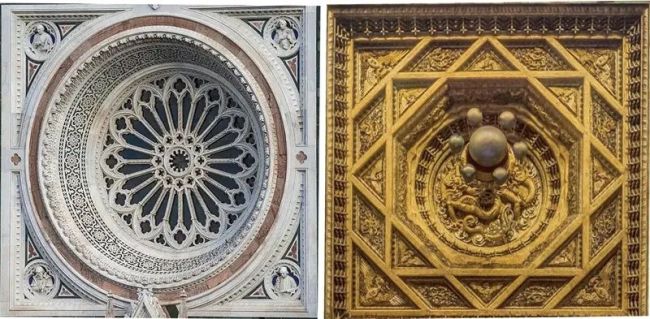

1.意大利佛罗伦萨圣母百花大教堂上的窗花,通过严格的黄金分割比例与中心放射结构,突显莨苕叶纹与十字架符号的嵌套组合。这样的图案构成形式在西方普遍存在,既是数学真理化转为视觉审美的一种尝试,也是图案形式与宗教意识形态的严密对应。北京故宫太和殿宝座上方的蟠龙藻井,从图的组成到案的布局精心设计,套方、对称等复杂构图让藻井在视觉上突显恢弘的气势。图案方形的旋转实现静中之动,层层推进的嵌套形成装饰层级,中心的蟠龙、轩辕境与帝王身份互为意义,对应人文世界的等级秩序。在图案的组构与审美形式上,圣母百花大教堂和太和殿蟠龙藻井都通过数学规律构建视觉秩序,重视对称、比例等构图法则的应用,但图案背后所蕴含的文化内涵却大异其趣。圣母百花大教堂的窗花体现形式简明与比例严谨的特征,反映人们在“理性秩序”的思想下追求数理逻辑的视觉表现;而故宫蟠龙藻井通过中心放射式构成九宫格,以等级化的手段彰显天命,强化权力的威严。(图6)

6.圣母百花大教堂窗花与故宫太和殿蟠龙藻井(笔者自摄)