2.中国图案中的卷草纹,由忍冬、兰花、牡丹等多种花草植物的形态抽象凝练而成。这种由S形波状曲线构成的回转圆润、意象融合的经典图式,被大量应用于各类装饰设计中。其灵动的气韵和动势贴合了中国传统文化“生生不息”的美学精神,体现出中国人对自然秩序的不同理解。起源于古希腊时期的茛苕纹,取自茛苕的枝叶形象,通过对植物形态的写实模拟,以一种井然有序的等距排列形式,构成和谐的、合乎数字比例关系的螺旋上升形态,常用于纺织物或建筑雕塑的装饰中。相比之下,中国的卷草纹将自然景象的内在动势转化为瞬间抓取的图案形象,更注重物象的生命力及其婉转自如的气韵;茛苕纹则遵循植物的原始形态和动姿,侧重强调客观形象的顺势转化。(图7)

7.古希腊茛苕纹与中国卷草纹比较(茛苕纹为公元前3世纪的柱础装饰细节,现藏卢浮宫;卷草纹自绘)

由此可见,中西方世界由于文化与思想认知的不同,对图案的理解和表达有明显的差异。西方强调简明的秩序和比例,而中国的图案构成除了视觉表现中的秩序之外,更强调文化层级感。藻井所采用的方形旋转不仅体现了一定的动感,这种层层推进的方式还隐含了人伦世界的等级关系。在植物纹样的转化应用上,西方的图案形态趋向于静态的描摹,更写实、更紧密;中国的卷草图案不拘泥于所提取物象的具体造型,注重线条和动势,强调构成中形与势的关系,通过抽象关系强调一种动态的活力。西方的图案虽然写实,但缺乏对物象观察后的提炼和推进;而中国的纹样已经不止于观察写生,而是对物象进行凝练整理,更具抽象化的意味。

通过对以上两组经典图案的比较分析,可以清楚地感受到每个图案的视觉秩序背后所蕴含的不同的文化认知体系。西方世界追求对自然的写实再现和严谨有序的数理排列计算,中国则将图案视为具有生命意识的视觉符号,追求“羚羊挂角,无迹可求”的灵动。中国传统图案在构成形式与文化内涵上形成互补互喻,以意象化的造型突出心象空间,由内而外整体呈现艺术创作的生命力,表达了中华文化体系下气韵生动的审美准则。

四、层级互动

中国图案审美重视“格局观”,通过宏观布局与空间层次的营造,让有限的物理空间承载无限的文化意象。同时,强调“以大观小”,追求“小中见大”,在有限的图案空间内构建具有深层意境的文化内涵,实现宏观视野的审美格局。

苏州博物馆藏明代缂丝刺绣《百子图》,以百子游戏为主题核心,孩童三五成群,或在厅廊里下棋,或在水中划船,还有的在树林里踢蹴鞠、舞戏……《百子图》通过庭阁、山石、湖水的S形排列将众多嬉闹玩耍、姿态各异的孩童串联起来,通过视觉上的流动将不同的时间与空间连结,人与自然巧妙融合,形成独特的图景趣味。《百子图》不仅呈现了热闹的嬉戏场面和吉祥寓意,其中还穿插“麒麟送子”“状元及第”“五谷丰登”等20余个子主题,甚至孩童手中的莲花、牡丹也是“连生贵子”“富贵满堂”的吉祥隐喻。种种子主题相互穿插,最终凝聚为家族荣耀、社会理想的宏观思想与吉祥文化的图案呈现。(图8)

8.苏州博物馆藏明代缂丝百子图(苏州博物馆藏)

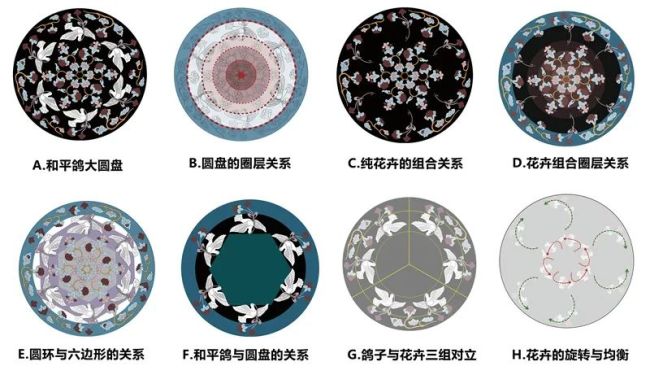

常沙娜先生于1952年设计的“和平鸽大圆盘”,从敦煌壁画中汲取创作灵感,选取和平鸽、缠枝花纹等作为主要设计元素。单从图案的主题构成上看并不复杂,但通过对不同元素之间组合关系的分析,我们就能发现其丰富的层级互动之美。圆盘从中心向外以“花—鸟—花”的构图形式套合,缠枝花与和平鸽分别为内外两个六边形图案,相互嵌套的组合让鸽子与花纹共同形成由中心向外扩展的动感与韵律。不仅如此,我们将圆盘上的花纹单独提炼出来,又形成从外圈向中心的旋转动势,最内层的六边形缠枝花纹与圆盘最外层的环状花纹组合,增强了螺旋转动的视觉冲击力。纹样的排列组合形成了六边形与圆形的相互嵌套,在视觉上呈现均衡与稳定的秩序之感,其中暗藏的旋转节奏又充满灵动之势,使整个圆盘画面饱满层级丰富,凸显了互动和趣味性。另外,两两相对的和平鸽口衔花枝,与外圈的缠枝花纹形成三组对立,代表着和平与吉祥的寓意。作为新中国的第一国礼,和平鸽大圆盘将中华传统文化蕴藏在整体的图案设计中,展示出庄重与开放的大国气度,让世人在直观感受华美图案的同时,又彰显了新中国对世界和平的倡导和祈望,实现了传统文化与国家礼仪的双重表达。(图9)

9.和平鸽大圆盘图案层级分析(笔者自绘)