2.材美工巧

工艺美术的审美标准一直离不开“材美工巧”这四个字,意味着其审美建立在材料和工艺相互配合的基础上。这种审美标准有别于纯艺术,是在长期实践中确立的,也是其发展的立身之本。“材美工巧”四字虽简,但蕴藏着丰富内涵,本身也是中国文化的一种典型表现。材美,即发挥材料的材质之美、材性之美、意趣之美。工巧,则是展现工艺的价值和美感,不仅体现在技术方面,更重要的是“使材美”,即通过工艺更好地展现材料美感。总括而言,工艺之美来自基于生产的审美元素,形式之美来自符合材料的形式处理,寓意之美则来自文化符号的象征意义。

中国传统图案顺应材料和工艺的发展而发生变化,如早期的纺织技术让经纬线组织成为网格型几何图案的基础,形成稳定且具有可变性的图式,广泛应用到青铜器、漆器、陶瓷、建筑等各类装饰上。陶瓷的上釉技术改变了瓷器图案装饰的内容与格局,元代由于钴料的进口与窑温控制技术成熟,首次出现将大面得到积青蓝色图案稳定呈现的效果,突破宋代陶瓷的单色釉技术,从而形成新的图案样式与审美风尚。此外,图案也会因技艺的变革而进一步得到创新。例如少数民族地区盛行的蜡染图案,由于坯布在不断翻卷浸染的过程中产生的蜡迹破裂与染液渗透,在布料上形成自然随机的花纹,成为独特新奇的纹样形式。材料和技艺的发展与图案的创新相辅相成,图案需以技艺为基础,顺势而生,通过对技艺的深刻把握,让图案自然生长于器物之上,最终实现“图器统一”。

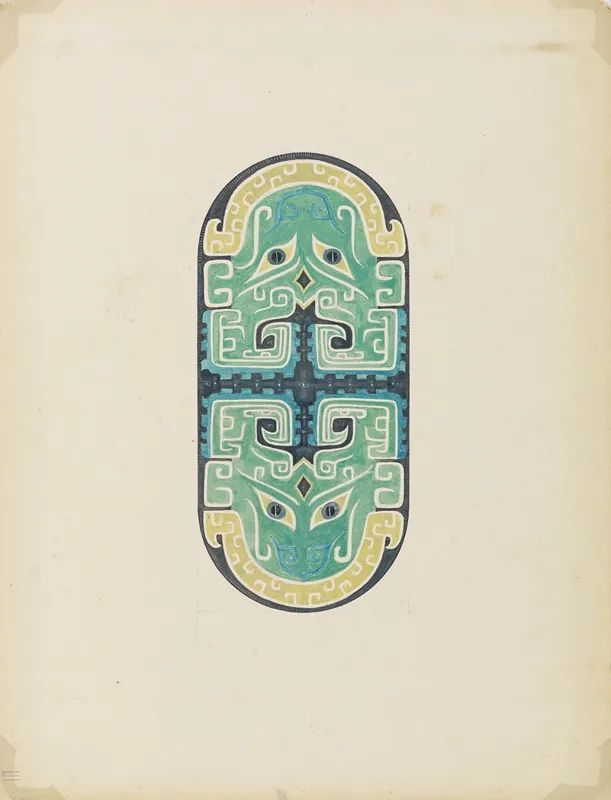

在新的时代语境中,“材美工巧”需要有新的理解。传统的材,都是天然材料,在当代则必然要思考人工材料的应用,在新的技术条件下,材就有了更为丰富的可能性。同样,工之巧,也不必局限于手工之巧。现代设备的辅助不仅能提升生产效率,也可以提高制作精度,创造更多、更大的可能性。庞薰琹先生于20世纪40年代设计的《床前地毯》,图案以青铜器上的饕餮纹为主题元素,通过对眼睛的重塑、五官的分解以及明快的配色,将原本狰狞、凶残的饕餮纹样转变为生动、活泼的形象。遗憾的是受限于当时的条件,未能将该设计付诸应用。今人依据庞先生的图案设计,采用现代编织技术与纺织纤维材料制作出实物地毯,实现了从古代装饰纹样到现代日常用品的转化。这种利用现代织造技术的视觉呈现,让传统图案焕发出新的趣味与生命活力,使“材”从天然材料的象征性转向人工材料的可塑性,拓展了“美”的边界,从“工巧”升华至“巧思”,是“材美工巧”在新时代的生动诠释。(图13—14)

13.庞薰琹:《床前地毯》(笔者摄于《从塞纳河到光华路——“装饰”的现代化》展览,2024)

14.根据庞氏图案制作的地毯实物(笔者摄于《从塞纳河到光华路——“装饰”的现代化》展览,2024)

3.立象尽意

中国传统图案不只是形式美感,更包含了深层的寓意。传统图案的表意体系是以“意象”为核心构建的符号系统。所谓“立象以尽意”[15],“象”是具体的、变化的,而“意”则是抽象的、含蓄的,通过自然物象与人文精神的融合,实现抽象理念的具象传达。图案的表意体系植根于中国哲学思想与民俗传统,既承载着对宇宙规律的认知,又映射着民众的生活理想。一方面是对自然物象的抽象演化,将物象特征与道德观念相结合。如云纹、山川、动植物被演变为具有象征意义的符号,祥云象征天道循环,山川隐喻坚韧不拔,梅兰竹菊对应君子品格,石榴多籽暗示人丁兴旺等。这种转译并非简单模仿,而是通过“观物取象”提炼本质规律,如《文心雕龙》所言之“神用象通,情变所孕”[16]。另一方面,则是对人文意象的情感反映。如龙凤、麒麟等人造的复合图腾,体现了“形而上者谓之道”的创造思维。唐代宝相花纹融合莲花、牡丹、石榴元素,既保留了佛教圣洁意象,又注入世俗富贵追求,形成理想浪漫的审美范式。同时,这种表意还具有了隐喻性与多义性的双重特质。如明代木胎黑漆螺钿托盘,主体图案由人物、山水与树木庭阁共同构成一幅送子远行的景象。[17]托盘上细腻地描绘了两位骑马书生穿行于开满荷花的池塘,身后跟着挑背行李的仆人,桥的另一边是一队家眷在遥遥相送。(图15)整个画面虽没有任何文字说明,但水池中的荷花暗示了盛夏季节。我们从这一景象中可推测图中骑马的人士即将奔赴省城赶考,因为“秋闱”通常都在一年中的八月举行。该图案通过对自然物候的精准捕捉,将科举考试这一社会事件嵌入到自然节律之中。荷花的“盛放”既象征学子学问的成熟,也暗示秋闱的时间,隐喻科举之路的“应时而出”。对自然景物的描绘在此超越了其自然属性,成为标记社会事件、时间认知的符号。图案的创作,将抽象的社会规则、价值理想与时间叙事熔铸于具体的物象与场景中,隐含中国传统艺术“因景喻事”的表意功能。

15.明代木胎黑漆螺钿托盘(图片引自[英]柯律格:《大明:明代中国的视觉文化与物质文化》,黄小峰译,2019,第35页)