山东

一、脱势就道

一个时代之诗与思的归旨及功用,不在于其能量即“势”的大小,而在于其方向即“道”的通合。

百年中国新文化启蒙,亦即现代汉语语境下百年中国之诗与思,是一次对汉字编程之汉语诗性本质一再偏离的“运动”过程。

具体于现代、当代文学艺术,这一“运动”过程之核心“编程”,可以概要归纳为五大主义:现代汉语至上主义;时代精神至上主义;现代意识至上主义;创新求变至上主义;思潮与运动至上主义。包括新诗与新美术在内,无不以此“五大主义”为“关键词”而铺陈编撰其历史书写。

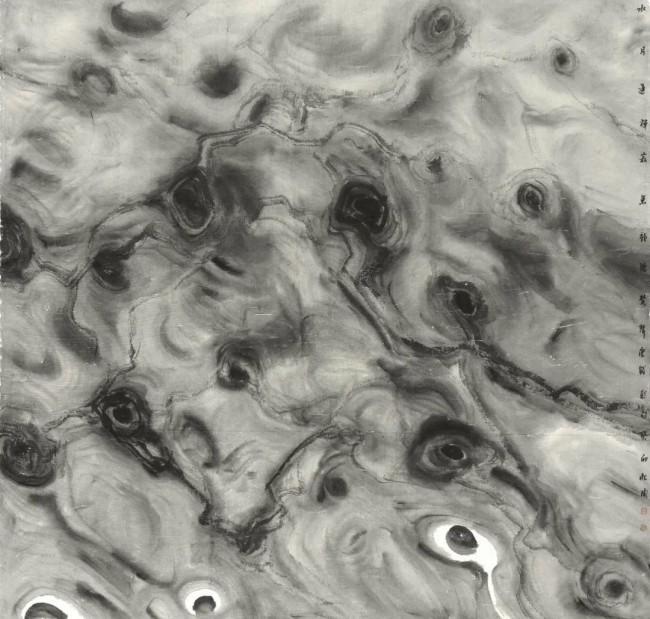

《梵音》吴鸣

其中,“现代汉语至上”为根本之“关键”。由此回头看,或可以冒昧断言:所有单纯依赖和过于信任现代汉语的感知与表意,包括百年“转基因”之现代、当代文学艺术的“运行程序”,皆理应重新考证与质疑。换言之,如何在急功近利的西学东渐百年偏离之后,重新认领汉字文化之诗意运思与诗性底蕴,出离“古今东西四不靠”而致“本根剥丧,神气彷徨”的百年纠结,而脱势就道,予以现代重构,是需要直面应对的大命题。

《曦》吴鸣

二、汉语文学艺术“基因三要素”

由汉字“编程”所生发的汉语文学艺术,其传统本根,在“基因三要素”:一字一诗,一音一曲,一笔细含大千。

“一音一曲”是就中国古典音乐而言,单音可以独立欣赏,不依赖和声对位等结构性乐理。“一字一诗”与“一笔细含大千”,是就汉语古典诗歌与汉字书法和由书法转化而生的水墨语言及文人画之发生机制而言。二者之间,更有美学意义上的“互文”关系。

《日月呼应》吴鸣