丁乙在外滩·老市府

在柳亦春与合伙人陈屹峰于2001年成立大舍建筑设计事务所后,他们积极参与了上海郊区新城的城市建设。2010年后,随着进入存量更新时代,他们将工作重心转向上海,尤其是黄浦江沿岸的城市更新项目。在“新”与“旧”之间,大舍团队创造了一个个建筑的漫游空间。

2009年,大舍团队在一篇名为《离,一种关系的美学》的文章中,提出了“边界、离、节奏、并置、不确定”等关键词,阐述了他们对园林的理解,并探讨了这些概念与创作的关系。文章明确展现了大舍团队致力于研究抽象关系的理念。通过“因借体宜”的方法论,大舍尝试证明园林作为一种文化,如何在土地上具备持续性和演化的可能性。

在柳亦春看来:“因”和“体”是内在的概念,而“借”和“宜”则是外在的;“因”是成就事物的内在条件,“借”是外部条件的助力;“体”是内在性的表现形式,“宜”是外部关系的反映。尽管这四个字有些抽象,但它们深刻表达了大舍对自然、社会、城市和技术的态度,且具有普适性。

柳亦春在外滩·老市府

意大利文艺复兴时期的建筑师阿尔伯蒂(Leon Battista Alberti)曾言:柱子源于墙,墙上挖洞便成了窗,洞再大一些便成了门,门洞再大,墙便缩小成柱。在阿尔伯蒂的理论中,柱子的定义是对建筑空间本体进行思辨的结果。阿尔伯蒂的这种思辨不仅是形式上的转化,更是一种空间内在逻辑的延展,强调结构、功能与形式交织下建筑空间的流动性与连续性。

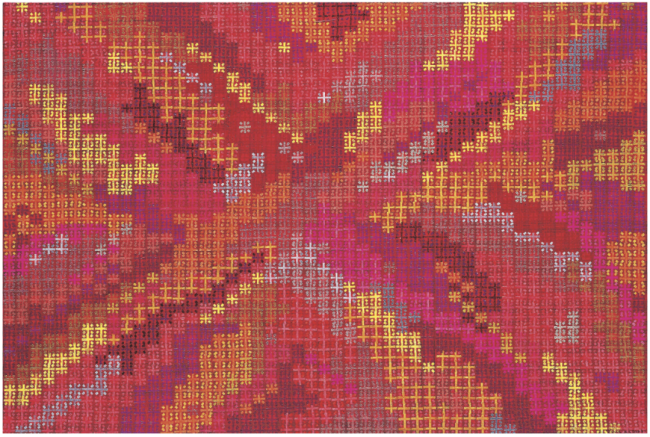

而丁乙在《十示》系列中应用的“+”与“×”符号,与阿尔伯蒂的柱子理论相呼应,呈现出形式的相互转换。从最初的“+”符号,到后来的“+”与“×”叠加,形成的“米”字符号,丁乙的作品不仅在符号上发生了变换,更隐喻了空间结构的转换过程,象征着从静态到动态、从固定到流动的转变。正如阿尔伯蒂所说,柱子不仅是建筑的组成部分,它也是空间思辨的载体,而丁乙的“+”与“×”则是这些抽象关系的具象表现,形成了空间中形态与结构之间的反复对话。

丁乙,《十示 2006-3》,成品布面丙烯,135cm×200cm,2006年