山东

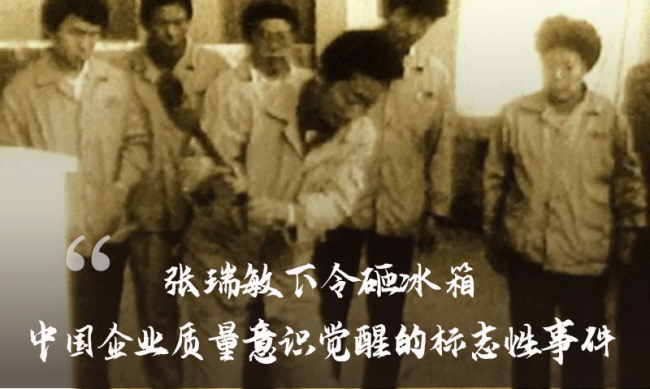

今天听来,这些制度都挺可笑的,但却是中国工厂从计划经济体制挣脱出来后的第一个起点,很低很真实。到了1985年,张瑞敏把76台“问题冰箱”抬到车间的中央,让缺陷责任人当着全体工人的面,用一把大锤亲手砸成废铁。

在《激荡三十年》里,我将1984年定义为“公司元年”,把“张瑞敏砸冰箱”视为中国企业质量意识觉醒的标志性事件。产品合格的前提,是人的合格,对后者的规范化管理,是工业革命的首要任务。

我第一次去海尔调研,是1995年秋天。当时,工厂门前的一条马路刚刚拓宽竣工,被命名为“海尔路”,这是我见到的第一条以企业命名的道路。

那年,海尔收购了青岛的一家亏损企业红星电器厂,并用三个月的时间实现扭亏为盈。张瑞敏的那套做法被媒体称为“激活休克鱼”理论。

在当时的调研中,我便已经惊奇地发现,海尔对红星的再造,是一套管理制度输出的胜利。海尔是最早引入丰田精细化管理模式的中国企业,张瑞敏当年的某些管理主张,如“日清日高”等等,都带有浓厚的日系风格,又体现了与中国古典文化融合的特色。

2005年,张瑞敏提出“人单合一”。这是海尔在关于人的思考上一次飞跃式的进步。

它的意义在于,打破传统的科层制,将决策权、用人权和薪酬权交给员工,使员工从被动接受任务的经济人转变为自主创新的创造者。它需要在企业内部打破原有的岗位设计和组织模型,把人解放出来,从而呈现为一种开放的、耗散式的管理形态。

在二十年前,“人单合一”的提出几乎没有引起企业界太多的关注。首先是因为太难了,几乎是“不可能的任务”。其次,中国市场仍然有无数的增量存在,与其向内挖潜,不如跑到外面去抢蛋糕。其三,传统制造业不再那么性感,人们的注意力都在新兴的互联网经济上。

互联网兴起初期