直到时代轰然向前,刘进安看着一个个从身边狂奔远去的背影,有的被狼狈撞倒,有的隐入尘烟,有的渐行渐远。他停了下来,试图从一片混沌中,看清人们的脸。

骨子里追求的尖锐与力量,在这个充满不确定性的时代左突右撞一番,却产生了异化。直到刘进安无法找到一种合适的语言去表达当下人物的精神面貌,再难捕捉到那个“核心的点”。

这种无力感,让刘进安认为,他水墨创作中的那个“人物”逐渐淡了,直到变成一个符号,一个空壳,失去了原本的生动性和深刻性。

这些年,刘进安的创作频率低了,甚至有一段时间几乎不再动笔。与他的对谈,正是源于我们对“停顿”这一行为的好奇,所以比起绘画本身的探讨,我们更多将话题聚焦在时代背景之下的精神困局。因为在我们看来,这种“停顿”需要莫大的勇气。

他不避讳于这当中有年龄增长带来的失落感。

出生于50年代,“现代性”是他们这代人生长过程中的头等大事。“年轻时,总觉得有大把时间去达到某个理想的高度。”他也曾将绘画当做“救命稻草”一般,想从中挖掘具体问题的答案,窥探人生的意义,试探能否用其抵御时代落下的一粒粒沙。

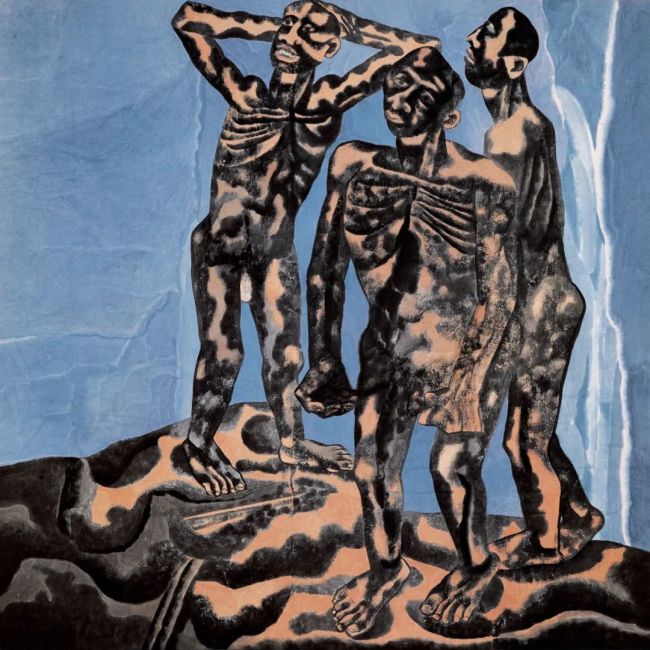

《查无此人》(之一)

120×120cm

纸本水墨

1994年

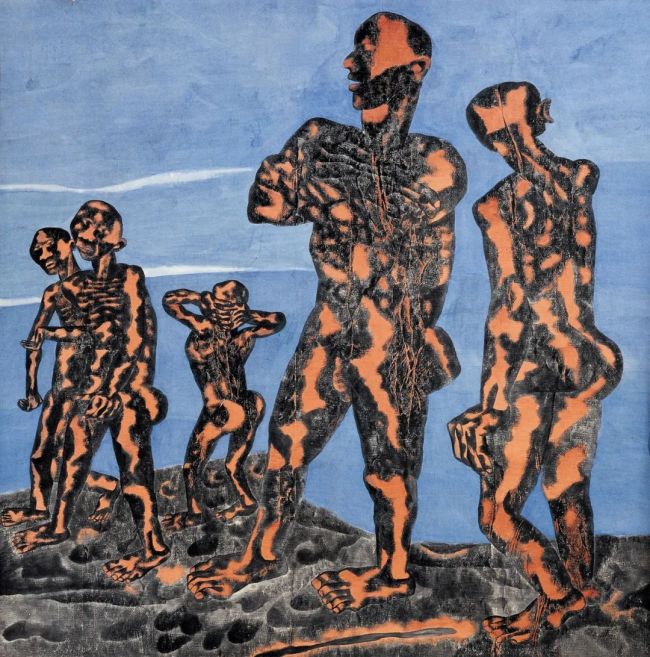

《查无此人》(之二)

120×120cm

纸本水墨

1994年

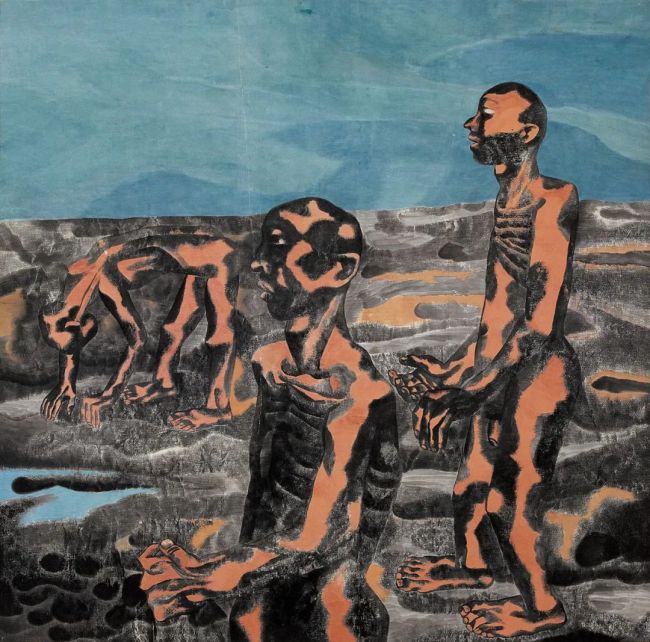

《查无此人》(之三)

120×120cm

纸本水墨

1994年

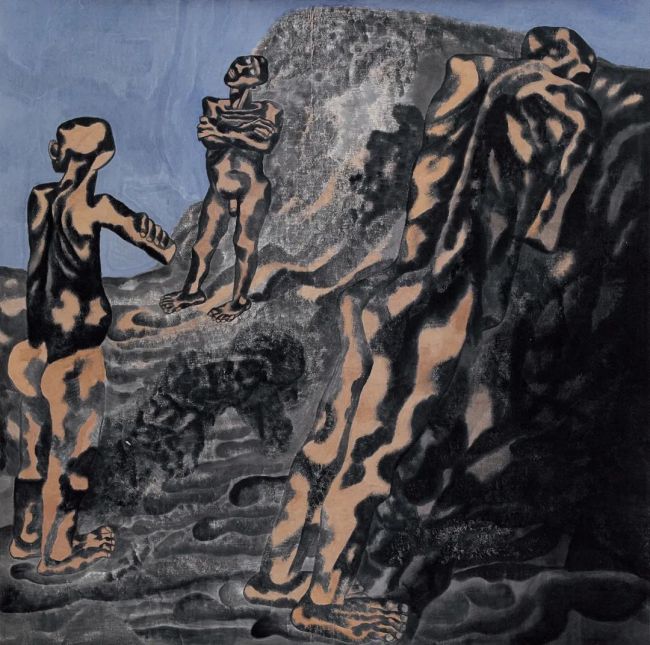

《查无此人》(之四)

120×120cm

纸本水墨

1994年

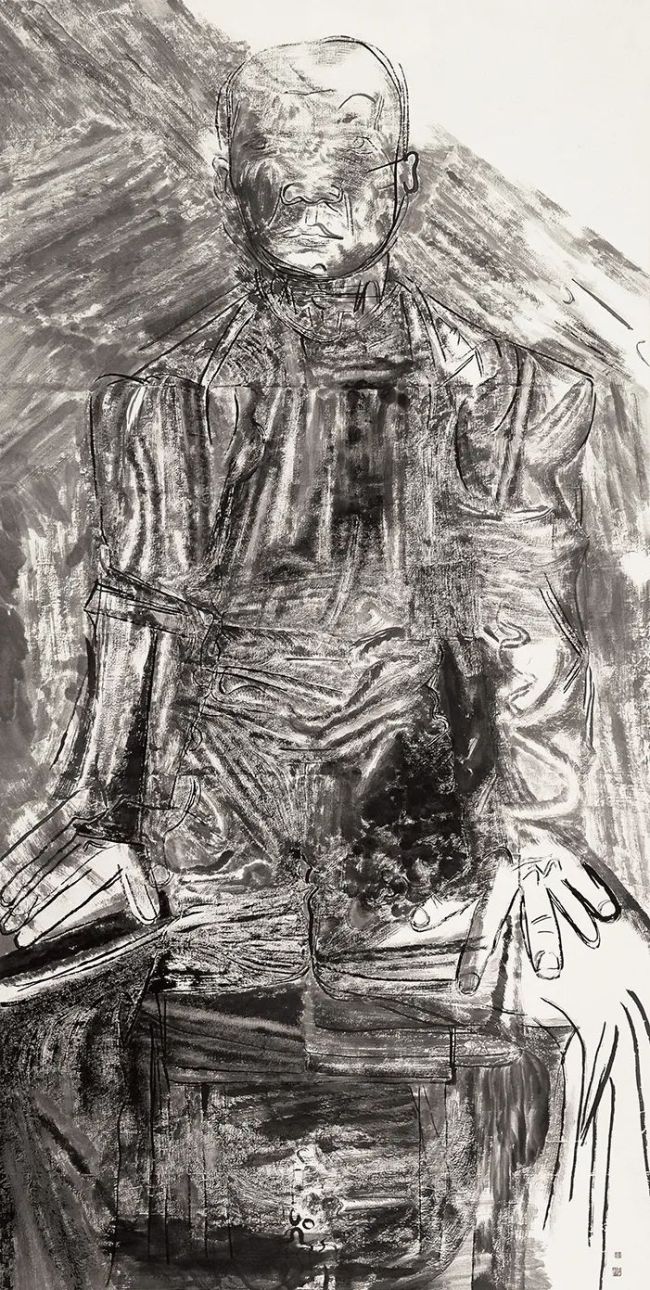

八十年代末,他便曾创作出《失语》《查无此人》,在黑暗深沉的笔墨中召唤一个“人化”的世界。“以绘画来说,传统的择物讽喻,逃避山林,遁居高士,或卧于亭阁,隐于木后,在暗指清高淡远的同时,也暴露出不敢正视现实的软肋。可见,社会的进步和构成社会的文化心理是推动进步的关键,回避心理和游离边缘的文化形态都是不利的。”四十出头的刘进安曾不羁地写下自己的现代艺术思想。此后的代表作《正面男人》《正面大陶》在一众时代叙事中挺出个体叙事的张力,从人的角度、现实的角度引领理性精神的回归。

《正面男人》(之一)

200×100cm

纸本水墨

2002年

《正面男人》(之二)

200×100cm

纸本水墨

2002年

《正面男人》(之三)

200×100cm

纸本水墨

2002年

《正面男人》(之四)

200×100cm

纸本水墨

2002年

《正面男人》(之五)

200×100cm

纸本水墨

2002年

然而,随着时间的推移,当传统被“摧毁”,当世界被祛魅,重获“自由”的他们也需要在断裂的社会剧本中找到一根线索,重建意义。这时候,现代性是否已完成?当代性是否已建立?比起这些,如今却无力于,“无论多么努力,似乎都无法改变身边哪怕一件小事。”

他也坦言,特殊时期之后,他对绘画之用和艺术本质产生了动摇与质疑。

这种质疑并非对艺术的否定,而是对艺术在社会中的角色与力量的重新思考。艺术似乎不再像过去那样尖锐、真诚,而是被各种外在因素稀释了。这种稀释不仅体现在艺术的表现形式上,更体现在艺术的精神内核中。

但其实,艺术创作中的“失语”并非个例,而是整个时代的通病。无论是艺术、文学,还是媒体,我们所有人似乎都陷入了思维的疲软和表达的困境。

这个时代太快,太快,我们被一股无形的力量推着忙不迭地狂奔着,无论是生活还是艺术创作,仿佛被卷入一场没有终点的博弈。表面的喧嚣与繁华掩盖了内在的贫瘠与空洞。我们似乎拥有了一切,却又在无形中失去了某种深刻度,一度抛弃严肃叙事去追求肤浅的感官愉悦,造成价值与意义的空场。

这种现代性危机进一步被社会学家布尔迪厄验证,随着大众文化和消费主义的兴起,严肃的文化和艺术逐渐被边缘化,取而代之的是追求感官刺激和即时满足的文化产品。这种变化不仅削弱了文化的深度和批判性,还使得个体在文化消费中失去了对复杂思想和价值的追求,进一步加剧了“失语”现象。

如何重新审视和重建公共领域,恢复理性讨论和文化批判的空间,同时重新思考文化的价值和意义,以找回失落的深刻度?

刘进安的“停顿”,恰如其分地映射了这种时代的精神困境——与现代性所带来的意义“匮乏”狭路相逢,他选择主动给生活降噪。

《静物系列》

40×40cm

纸本水墨

2009年

《米脂风景》《水墨静物》,是另一番的林泉高致,但如今的他说,那是彼时对“人物”无力到极点后的一种回避,只得在山水画的中寻求一种心灵的停顿。

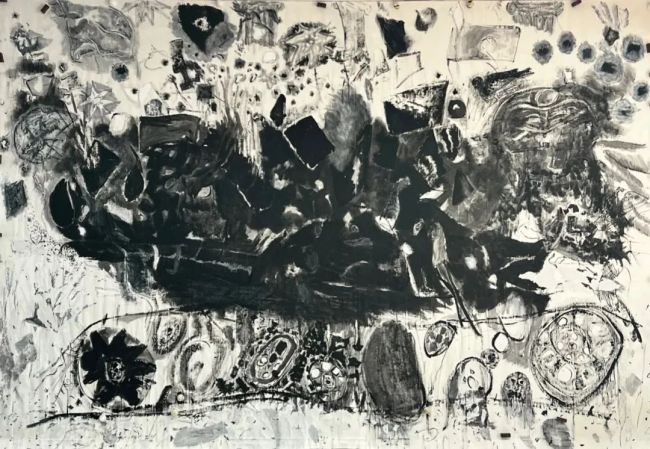

直到后来的《朝天歌》中再次出现了人物,却混沌在一片幽暗的墨色里,没有状态、没有表情,给人以强烈的凝重感与疏离感。“或许是我能力不足,我不知道该怎样表现他们的表情,我只知道他们现实的处境。”人物变成了符号的存在,画面中的黑与暗并非简单的色彩选择,而是对现实的一种隐喻。这种无力的黑暗中却又带着浓浓的悲壮,它直面现实,也直面人性的复杂与矛盾。

《朝天歌》

1016×259cm

纸本水墨

2017年

在刘进安看来,当下的艺术创作往往陷入了一种空洞的形式主义,缺乏真正的问题意识。

他的“停顿”,何尝不是对艺术“疲软”的抵抗,带着一点“老骥伏枥”的不甘,带着“不接受这个世界表面所表现出来的东西”的批判性思维力量,也带着深刻自省和重新出发,圆满个体乃至现代水墨叙事的勇气。

《月光坠落》

250X338cm

纸本水墨

2024年

《脆断的秩序》

250X338cm

纸本水墨

2024年

《月光坠落》《脆断的秩序》等新作中,呈现了看似天马行空又源自现实的事物漂浮无依的状态,当中的败笔错笔的编织方式则是对传统水墨语言审美观的挑战。他反对将传统技法神化,认为这种神化是对传统的误解。在他看来,传统绘画的伟大之处在于其正常性与自然性,而非后人附加的崇高与神秘。他的水墨创作,正是试图打破这种神化,将艺术拉回到日常生活的层面,使其成为一种真实的表达方式。

或许,刘进安的“停顿”并不是一种逃避,而是一种直面现实的态度。它让我们意识到,生活的意义并非在于不断地追逐与表达,而在于在停顿中寻找内心的声音和重新出发的勇气。

“停顿也是一种表达。”这种表达,也是我们最缺乏的局部抵抗的勇气。

(来源:相惠)

艺术家简介

刘进安,首都师范大学美术学院原院长、教授、博士研究生导师,中国美术家协会原理事;中国国家画院研究员,全国艺术专业学位研究生教育指导委员会委员,中国美术家协会中国画艺术委员会委员,第五届、第六届北京国际双年展策划委员,北京美术家协会中国画艺委会副主任,第三届全国中青年德艺双馨文艺工作者,中央美院中国画学院特聘教授。