2025年是四川省委省政府提出“创建巴蜀画派”“推进巴蜀画派建设”“扶持巴蜀画派”等重要文化强省举措实施的第15年,为隆重庆祝“创建巴蜀画派”15周年,巴蜀画派促进会(巴蜀画派艺术院)将举办系列重要活动,其中,“2025新春艺术季名家推广活动”成为开篇之举,本期推出油画艺术家何冠霖。

——编者按

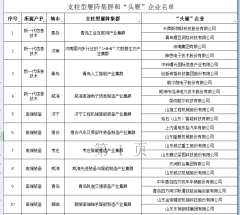

《溪水岸》

是什么召唤着!风雨兼程

采访者/林元亨

受访者/何冠霖

地点/冠霖工作室

不像成都的很多画家,扎堆三环外的画家村。何冠霖的画室,在成都市中心的闹市里,甚至,你都不觉得那是该有画室的地方。然而,只要你一走进工作室,扑面而来的,又是如此真实的画布与颜料,如此宏大的气象与天光,在悄无声响地闹市中形成一道静谧的风景。

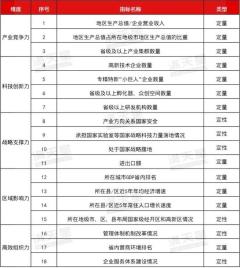

何冠霖的画,《远在远方的风》《高峡云》《那山·那水》《夕阳·远雷》《消失·猎人》……你一幅幅地看过去,会恍然回到一个心灵的家园。你会叹息、怅惘,你会为那一片金黄的丰收而泪流满面。在向中国传统绘画的三段式构图致敬的同时,何冠霖用其富有激情和诗意的写实风景,为我们当下的都市人群营造了一个丰腴而原初的灵魂之地。他解释自己的这种山水风景,是一种“心观”:

画家的个性化表现语言无法回避画家所在的民族身份和环境特征,因而他的作品自然地就有了民族的趋向和地域的审美情趣。对于艺术创作,要依赖于特定的艺术形象,或具体或抽象。而艺术形象的把握又必定先要把此“物象”设定在自我的“审美”范畴中。在对审美对象的认识过程中同时会出现两种关照趋向,即“物观”和“心观”。

“物观”的对象涉及于审美对象的形体结构、状态、环境,具有理性分析的客观深入研究性。而“心观”则多把握审美对象的主体气象心源本质和情感流传,注重意象感观背后的精神结构和存在规律,是一种从“有我之境”进入“无我之境”的“山不是山,水不是水”的自然状态。

从中学初二那一年参军,成为一个画画的文艺兵开始,何冠霖似乎就把生命交给了绘画和艺术。而他在几十年如一日的绘画里,却始终洋溢着一种纯净而高蹈的激情,仿佛像一道道神圣的微光,照彻了他画笔下的山川、溪谷与老树——这是一幅幅关于大地与生命的颂歌吗?或许,何冠霖要画的,是一个无法言传的古典风景,那些收割、农人、归雁、马匹,都只是我们曾经所见的写实主义似的影与像,而今天,我们目光所及,唯有大地的荒芜与苍凉,以及无边无际的迷失与陷落。

《榆树故事2》

林元亨:首先,我很好奇你很小从军并作为文艺兵在部队上画画的这段经历。因为,我感觉到,这是你的作品区别许多画家的一个重要的入口。

何冠霖:这段经历对我来说,的确很珍贵。这是一个由学生状态转变成了的创作状态,开始了有职业倾向的一个画家的思维渐进过程。现在想来,有两点是值得今天的年轻人羡慕的地方:第一,直接进入了创作状态,有多大能力就画多大能力的画,学会了怎样把生活的图像转变成画面的图像。学会了如何在生活中发现美、感受美体会到了生活即艺术。第二是,那个时候心很纯正,别无旁骛,就是很潜心地来搞创作,没有附加条件。当时部队流行版画。因而搞了很多版画创作。为创作作品到各部队,下到最边远的连队体验生活采访。1979年,还第一次进了西藏,跟着汽车部队的运输团,体验了几个月的高原生活。可以说,总是被身边可歌可泣的英雄主义感动着。就是想如何用画笔来表现我们当下的人物和时代。

林元亨:你绘画里洋溢着无处不在的激情,是不是也与你的这种英雄主义情结有关?

何冠霖:是的。我从小就生活在部队大院里面,人家说,部队是一个大熔炉,我在部队上一待也是好多年,八十年代中期,回到地方,进入现在的这个单位。而青春与热血、英雄与激情,像一种生命的密码,自然地流淌在了我的作品里。

林元亨:从你后来的作品来看,主要有《田园》《山水》和《纸》等几个系列。《田园》似乎稍微早些?

何冠霖:其实,当时平行地画着两个系列:一个乡村田园系列,一个城市老街系列。当时只是想在飞速发展的城市进程中这些东西会消失,这种记忆在有意无意地淡化。那时我还给《龙门阵》杂志画一些有着成都记忆的插图,有很浓的怀旧情调。

我画《田园》这批作品,是发自内心的有亲切感。虽然我生在城市,但从小就对这种乡村的东西有感觉。小时候,部队学校经常组织孩子们去乡下帮助劳动,有时候也要学农,去地头帮着农人们收割庄稼,有着很美好的记忆。当然,喜欢画这个系列,也跟我的性格有关系。我其实是个性格具有两面性的人。从小身体巨差,经常生病很羸弱,但精神上确有点堂吉诃德似的。小朋友们打堆堆,玩打仗游戏,我始终愿意当一个观者,会非常激情,常为感动的小事热泪盈眶。而乡村这种淳朴的景色,会把自己填得非常满。田园,是我的内心需要,我会为一颗树,一片落叶而感动。

现在想来,这些田园是那个时代的局部,我只是想留住那种生活方式,那种根的情感,那种淡淡的朦胧的文化本身的印迹。但后来还是没有再画了。

《百合花的春天》

林元亨:为什么要放弃啊!现在回头看这批作品,非常难能可贵!我觉得你还可以重新来画这个题材。

何冠霖:当时放弃有几个原因,一个是图式,容易和照片本身贴近,是一种司空见惯、稀缺性不强的题材,因为以前有直接的参照物,有实体的物像还在。但现在,有了时间差,参照性基本消失了,因而那时的作品现在看来就有了可贵之处。

这批作品,反映的还是我内心的痕迹和记忆,就像我们的知青一样,虽然当时很苦,现在回去看,还是有美好和本真的一面。唤起内心深处的情感记忆,现在,更应该有这样的作品。你说得对,那时候没有想到这些东西会消逝得这么快。我想我有机会还是可以去画这个题材的,就像一个孩子,自然而然地会在天黑了的时候,跟着一种呼唤回家。

林元亨:看了你不少作品,为什么你多进行风景画的创作?

何冠霖:其实,一开始,人物、静物、风景,我都在画。从学院毕业后,开始了职业画家生活自然的要研究自己的发展方向。在有就是在生活中自觉不自觉地对风景有一种依恋。感到和它交流要通畅一些,于是,最后选择了画风景。翻出过去画的东西,觉得自己作品好的也多是风景。比如,1979年,创作的反映汽车运输兵的版画《高原黎明》,就很有风景的元素。

《漫长的歌声》

林元亨:看得出,你的风景创作受到了俄罗斯写实主义和法国巴比松画派的影响。

何冠霖:1979年,“法国农村风景画”来到中国北京展出,当时,我无法去看,只好想尽办法收集能够找到的所有关于这次展览的图片,看到这些图片是太激动了。2002年,我到巴黎专门去了巴比松,我说其他地方可以不去,但一定要去巴比松,那可以说是朝圣和圆梦吧。

巴比松画派是当时的一批巴黎画家相聚来到巴比松这个地方,相对宫廷绘画来说带有反叛性质。那些画家的心态非常纯净,如果说当时巴黎很浮躁,那么巴比松就很纯净。他们的作品,传递给我们的是略带一点淡淡哀愁的风景。比起俄罗斯写实主义画派,巴比松画派更具有私人情感、个人感受,就像碎片,是一段历史,具有断代史性质的碎片。

《西行古道》

林元亨:现在,关于高原风景的摄影已经很普遍,可以说,容易出现审美疲劳。但你画的,却大多是西部地区大山大水式的的高原风景,你有过被这种照片式风景冲击的担心吗?又怎样避免媚俗的倾向?

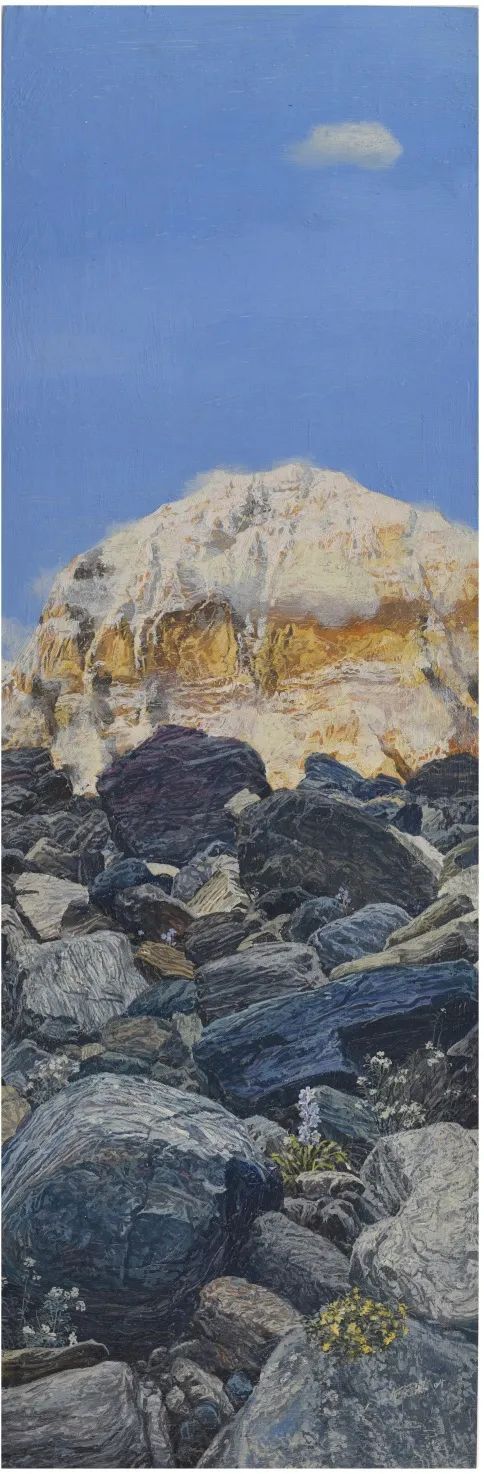

何冠霖:还是要回到先说的英雄主义情结,画这种大山大水,我似乎是一直在寻找英雄主义的情感。这种图式,其实是与世人保持了一定距离的。我怀着景仰、崇敬的心态去画这种风景。我希望在我的画里面,画出风声和冷空气清新的深度体验。每次进山,也真被这种气势所感动,所以形成了这种大山大水式的风景系列。我画大山,喜欢用静的意境,很多大山,里面几乎就没有人或者牛羊,是一种原始的风景。我常常为这种蛮荒的风景而感动。所以,可以说,我喜欢画的,其实是一种寂寞之心和理想之心,或者说是原初之心。

随着旅游热和摄影术的普及,这种高原风景,的确容易出现审美疲劳。但我依然认为,每个人眼中的风景是不一样的。不同的语言,有不同的诉说方式。所以,我不担心媚俗的问题,我需要追问自己的,是我眼中看见了怎样的风景。而我需要警惕和自审的,也是我为什么要这样去画。

林元亨:有评论说你现在画的风景是“超写实主义风景”,我觉得这是一个伪命题。你是怎样看待自己的《风景》系列的?

何冠霖:“超写实”这个概念,如果认为很写实是一个层面,而从写实中能体味另一层面东西的话,就有了超写实意义,但问题是。我认为自己的作品是“心具象”或者说“心观”,带有自己个人色彩,图式形式和个人语言。至于什么主义,我真的不是很关心。因为,一个作品,如果没有学术构建和体系化,又何谈流派和主义,我只是觉得,自己安心画画,把画画好,这才是最重要的。

《远歌》

林元亨:艺术家丁方在和批评家査常平对话时,曾经提到,中国传统的山水画所表现的山没有越过秦岭,西部那些伟大的景观,古人只留下了文字,而没有视觉图像的表现,也没有研究过其形态、肌理、质地,跟中国民族精神的价值关联?

何冠霖:我是以一种向传统山水致敬的心态来画西部的大山大水的。那种肌理的变化、质地的不同,我非常注意。事实上,它们是吸引我的根本和原动力,正因为这些才构成了此山此水的基础,也从精神上划分了南北的气象。最近我在画一批戈壁滩头,那些乱石、水流、微光,就像一个个局部,让我着迷。至于精神价值的体现,我所理解的是,一种大自然的力量与恒久,以及人类的渺小和我们需要怀着的悲悯之心。

林元亨:在一次展览上,你的几幅《纸》系列给我留下了很深的印象。我感觉这个系列有了更多的指向,纸张作为道具,有了记忆、圣洁等更多的语义,其对世俗风景可以说是一种反叛,也与我们的现实拉开了距离很有一定的视觉张力。是什么时候,开始这个系列的创作的?

何冠霖:2009年,开始画这个系列。最初的想法,老树代表自然、天然的东西,而纸折的东西代表了人文的东西,最先想表达的是人与自然之间的关系和碰撞。人类文明与自然如何对话的问题,最先是想提出些问题。后来看的人多了,就提出了多种方式的解读。比如说,宗教与世俗,游荡与漂移,移情与飞翔,梦想与现实······选择纸折这个符号,对我来说,就是碎片式的,具有个人意义的指向。我甚至觉得,它可以是飞翔的天使之翼,也可以是夹杂在自然背景上的刺眼的垃圾。

《榆树故事》

林元亨:这个系列可以开掘的还很多,比如说,它不再是一张素净的纸,而是报纸、打着寻人启事、寻狗启事的A4纸。甚至,它可以是一种无所归依,在天与地之间,刺眼得格格不入,又被强大的背景所淹没。

何冠霖:这个系列,是我创作的一个新的方向。我有时候觉得这个“纸”,不管是纸飞机、纸船,还是纸折的千纸鹤,它都是我们作为神的孩子,向世界发出的一个个叩问与追寻。我不知道答案在哪里,但我知道,我们一直在那里,在这个天与地之间。

《西行驿口》

林元亨:在国内外,你都做过一些展览。你曾经参加的展览也很不错,但近几年,你却似乎在故意疏远这些?也对某些圈子似乎刻意地保持着距离。

何冠霖:参展对一个画家来说是十分重要的,它确定着画家的艺术水准和艺术认可度,但最近几年比较困惑。主要是参展标准问题。现在的展览,可能性和指向性,由过去的画家主动的选择,转变为画家成为被选择或者说是为某些题目来创作的工具,这对画家来说,是一个很大的变化。

参展,本是画家的私人选择。这种选择,决定了画家的创作方向。但现实是画家和拍卖公司投资公司放到一起。这种拍卖与资本运作,对自己来说,是一个转型。所以自己认为,绘画还是要回到艺术本身,站在画家的角度来看,还是要靠作品来说话,来体现自己的真实想法。

以前,我更倾向于职业画家的创作身份,现在,更要对自己的作品甚至自己所从事的这个职业本身负责,职业画家要有职业的一些精神。我一直认为,职业画家和职位画家是有区别的,所以对某些圈子保持着一定的距离。是对职业的认同感,职业精神低线的坚持,这些与你的位置、单位没有任何关系。作为一个职业画家,你应该具有哪些素质,需要何种状态,你必须去把握。职位是别人赋予的,而职业,是你安放心灵的安身立命的根本。

如果说,有什么,一直在召唤着我,风雨兼程,那么,我可以说,是我要画的作品和我要在作品中寻找的可以安放灵魂和尸骨的家园。

作品欣赏

《开花纪》

《下云南》

《红果》

《暗流》

《蓝莲花》

(来源:巴蜀画派)

画家简介

何冠霖,国家一级美术师,中国美术家协会会员,中国版画家协会会员,四川省巴蜀画派促进会副会长、油画艺委会主任,四川省美术家协会油画艺委会副主任,昆仑风景油画研究会秘书长,享受政府特殊津贴。作品参加“第九、十、十二、十三、十四届全国美展”,获得“第九届全国美展”优秀奖 、“纪念抗战胜利五十周年全国美展”二等奖、“加拿大国际水墨大展”佳作奖、“庆祝建党80周年全国美展”优秀奖、“第十二届中国人口文化奖”金奖、“巴蜀文艺奖”、 “四川省美展”金奖等多个奖项,被评为首批“四川巴蜀画派影响力代表人物” 。出版《何冠霖油画》等个人画册五部。