“丹青荟萃——当代中国人物画名家展”邀请了十位全国各地的顶尖人物画的艺术家带来了上百幅精彩的作品。这些作品,笔触细腻,张力十足,人物的造型严谨结实,典型而富有特征和生命力。每一幅都蕴含着艺术家们深厚的情感和独到的见解,也展现了中国人物画丰富的韵味和历史的底蕴,让观众在欣赏美的同时更能体悟到艺术作品的情感温度和思想深度。

为了让大家更加深入地了解艺术家们的创作思路、创作心路,特别安排了主题“人物为魂笔墨新生——中国人物画的当代探索与创新”研讨会。

书画频道中国书画艺术研究院院长学术主持徐里

徐里:

九位艺术家结合自己的作品,聊聊他们在中国画的创作心得和感悟,以及几十年来他们的积累成果,跟大家都进行交流。我们知道中国人物画作为中华文化的重要组成部分,承载着深厚的历史积淀和精神内涵。它以独特的艺术语言,描绘人物的形与神,传递时代的风貌与情感。所以这次我们的艺术家们所呈现出来的作品,非常强烈地感受到这种生活的气息、生活的温度,感受到艺术家们在长期地深入到生活当中去,用自己的情感,把这种社会的温情温度在他们作品当中表现出来。

李乃宙先生的人物画,以具象和写实为基础,精妙勾勒人物百态,每一件作品都充满着温度跟生命力,以及生活的气息。先请李乃宙先生谈一谈,中国人物画的独特价值体现在哪些方面;在创作过程中是如何把握人物的特质、特征,形象、精神;通过画家的画笔,又如何传达人物的精神的世界和时代的印记、时代的特征。

中国艺术研究院中国画院研究员李乃宙

李乃宙:

从我的作品来说,我的思路还是受了原来中央美院教学的影响,从这里能够看出中央美院培养出来的画家是如何去走自己的艺术道路。我以前是纯业余,我跟别人也说我是业余出身,能够走到这一步就是有待于中央美院的后期培养,另外也跟广大朋友们交流,逐渐地形成了自己的创作方式和写生方式。我自己喜欢画人物画,尤其是写生方面,我们是在学校受到卢沉先生的教育,在他的引导下才逐渐地学会了如何在写生方面去着手、去画,卢沉先生给了我们很好的启示。在以后的艺术道路上,我基本是秉承先生的教导和自己的不懈努力,逐渐地去完善,去走自己的路。

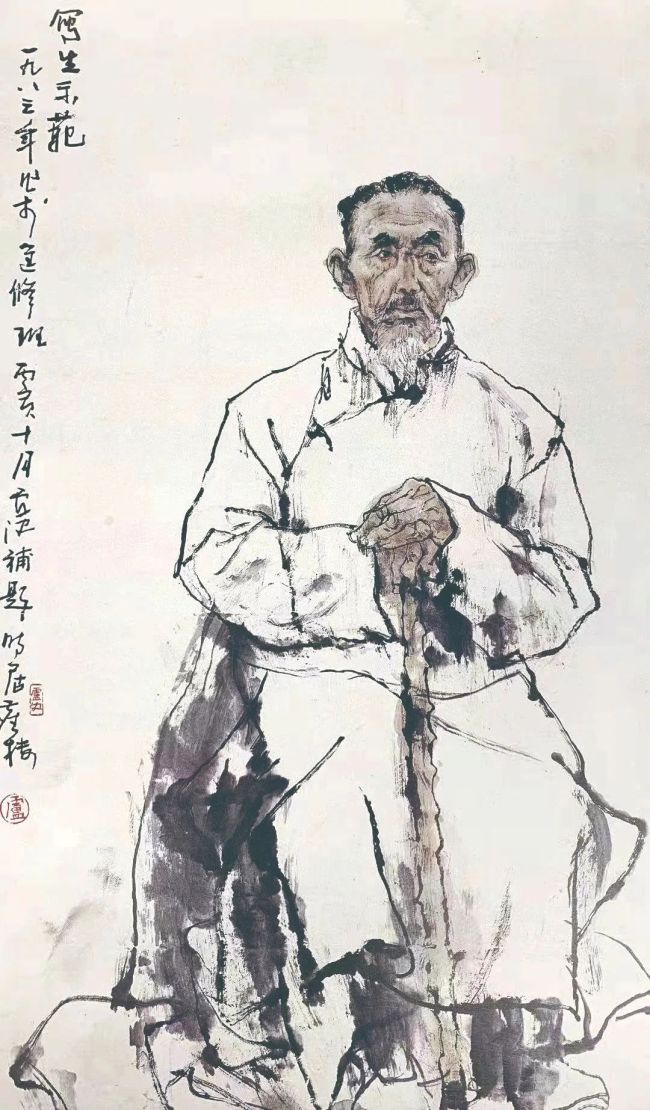

卢沉水墨写生

人物画呢,我经常都是喜欢那个主题性创作,但是,不是说你空想的这种主题性创作,我是在生活中发现我感兴趣的东西,去组织画面,去表现画面,收集人物的造型。大家可以看到我几幅最近的作品和以前一段时间的,我都是画一些少数民族的东西比较多,因为去了贵州苗族侗族山寨里头,去深入生活去发现创造的思路,就所谓的发现题材,在里面寻找自己的创作源泉,这点受益不小。到少数民族地区不光是猎奇,我们要从中看到适合于作为一幅画的题材的表现,另外就是能够画到我们非常感兴趣的这个老人、妇女和一些其他在平常时候很少见的人物去进行塑造。我所有的人物写生,我都喜欢里头补些景,有时候是花木,有时候是山水,使它完成时不是单纯的写生,而是能够成为一幅作品。

所谓的这个笔墨章随时代,我觉得只要画得多,它自然而然地就要随着用笔的变化,造型的能力,能够体现很多当今所需要的一些表现形式。往往大家有时候闲聊讲到人物画的变化,都要求现代,我就生活在现代,思想不可能还停留在上几代,我们的上上辈,那些他们的作品已成为过去。作为我们当今如何去继承,如何去发展,每个人有每个人的想法,我的想法就是尽量地还是与具象跟写实方面,去继续努力。

徐里:

李乃宙先生谈到了中央美术学院中国画的教学体系,中央美术学院的徐蒋体系,还有卢沉和周思聪先生,这一代人在这个体系当中的坚守跟创新,也就中央美院的这种具象写实与现实,通过严谨的训练、基本功、造型能力的把握,通过理论与实践、传统与创新的融合,再加上社会的担当与责任,中央美术学院培养了一代一代优秀的艺术家。

乃宙先生的作品风格、特点是非常浓,所以他经常写生人物,他不仅仅是作为人物的写生,通常是把一个人物跟他的环境、他的背景、他的职业、还有时代的特点,融为一体。所以通过他的作品,通过作品的场景,就能够感受到这群人生活的状态。所以乃宙先生的作品非常生动,内容也非常丰富。

中国人物画源远流长,大家都知道,以顾恺之提出的“以形写神”理论已经传载了千年。那么在描绘现代人物时,画家怎么通过精准的造型、塑造,同时又融入时代的元素,来传递当下人物内心的精神世界?怎么把神跟形的关系,把这种精神与灵魂通过人物的形象、人物的塑造体现出来?这些是我们大家一直在努力、在研究、在突破、在创新的地方。下面请孔维克先生来谈谈他的体会。

中国美术家协会理事孔维克

孔维克:

我来讲三句话谈谈“笔墨当随时代”的理解:一是“笔墨当随时代”,二是“笔墨表现时代”,三是“笔墨开拓时代”。这三个“时代”内涵不一样,“笔墨当随时代”是指我们的艺术语言要随着时代的变化而变化,要有时代的气息,不能是老一套的笔墨。在石涛那个时候,他是革新派,他认为笔墨不能是老一套,因为时代在变化。毕竟在农耕社会当中呢,那个时代和今天时代不仅是完全不同,而且那个时代是恒定的,几乎没有变化,他还想到革新。

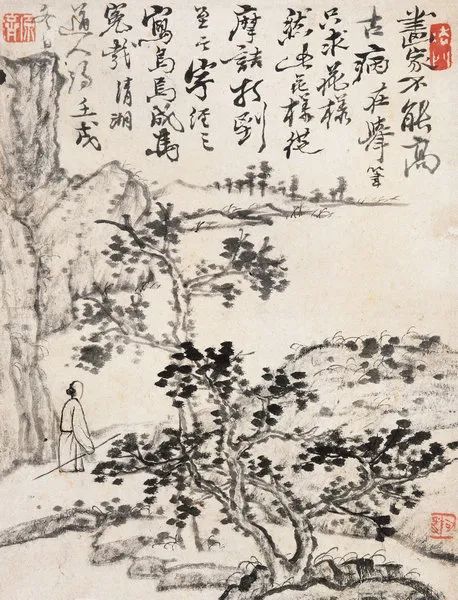

石涛作品

那我们今天是日新月异,百年前西方的观念涌进,从我们社会结构来讲,我们农耕社会、封建社会一下子面向整个世界,社会出现千年未有之大变局,发现我们的落伍了,有了工业化,当然后来也有了信息化,就先不说了。那么这种变革使我们一下跨越到了近现代,那我们的笔墨去表现古人那种笔墨,完全不适应,我们今天才有了近现代的适合表现现代人物的徐蒋体系的新的框架,成为新的人物画。今天谈到了把传统文化进行当代性的转化,我想上一辈这些老前辈:徐悲鸿、蒋兆和那个时期,他们已经在做这个工作了,今天是作为理论归纳也好,总结也好,再把他提出来。那么“笔墨当随时代”,就是因为时代的变化,笔墨要呈现出一个随时代而递进的新状态。作为人物画家,我觉得前一辈就打下一个很好的基础。

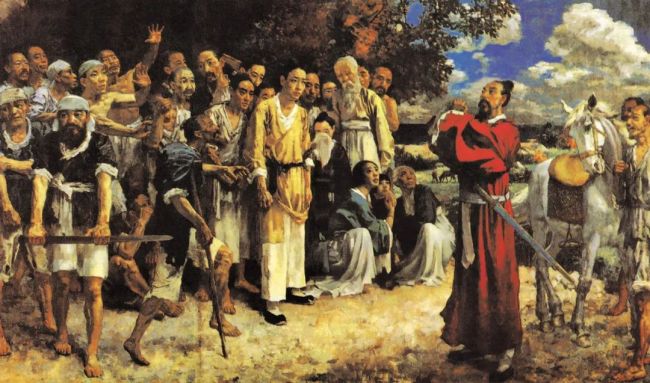

徐悲鸿《田横五百士》

第二个“笔墨表现时代”,就承接我上一个话题,我们这个时代以前笔墨是不管用的,就需要创新要表现我们这个时代。我们这一代人还是非常有旺盛的创造力,我们承接的是上一辈,从徐悲鸿、蒋兆和一直到方增先、杨之光、刘文西,就他们所做的这些努力,一直到今天,还有些新水墨艺术家也在探索,还是在这个框架当中在运行、在不断地完善或者叫“完满”,还是在不断地在探索的。为了表现我们时代又创造了一系列不同的技法,包括构图、包括人物塑造,也包括用线、用墨和古今是完全不一样的,但是它又是中国式的,它不能完全和西方一样。谈到造型、谈到人物塑造,我们吸纳了很多素描的东西,但是不是拿毛笔画素描,是契合与线条的转折,契合与皴擦和明暗的结合、和结构的结合的这种带有笔墨气味的塑造。当然这里面也有探索,有的画得很像素描,很像油画的也有一批,那个东西也可以借鉴,但是它不是一个主要的方向。我想还是把传统的元素进行现代化的整合,然后吸纳西方一些有益的元素,形成我们自己新的笔墨。

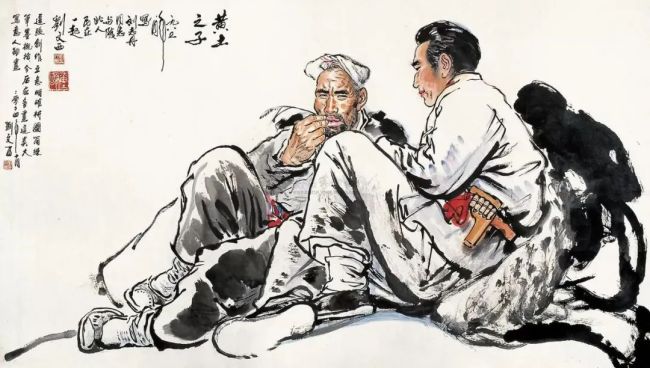

刘文西《黄土之子》

徐里:

“笔墨当随时代,笔墨表现时代,笔墨开拓时代”,这样一个议题,通过自己的实践来把笔墨与这三者的关系,如何结合、如何创新做的一些思考。下面我们请王新伦先生,也谈一谈关于传统与创新的问题。

原集美大学美术学院教授、院长王新伦

王新伦:

关于”传统和创新“可能是个永久的话题。我认为不要把传统和创新理解为简单的一种技法,或者表现形式,它是大的概念。为什么这样讲呢?我曾经看过讨论的题目里面,有关于“中国人物画十八描在当下与今下还有什么发展的可能性“,或者”人物画画家,能不能在十八描基础上有其他的描法”。其实我觉得这个东西,是对传统优秀的东西狭义的或者是局限性的理解。

我的理解就是:传统是一个过去式,当下的肯定不是传统的。我们在座的画家,也许有些画会留到以后,但在当下它都不叫传统。之所以叫传统,是因为传统是过去,是个发展的概念。我们今天说“十八描”,人物十八描是传统的,十八描也不是在这一个时代,或者一年同时形成的,它在当代啊,每个描法都是在不同的时间所产生的,是艺术家创造出来的。如果十八描当时的第一个描法,举例说“高古游丝描”被画家创造出来了,大家都去用“高古游丝描”去画画,那就没有十八描了,就只会有一个描法。所以到了吴道子的“吴带当风”,它实际上是后人对前人的贡献,到我们这边就形成了优秀的传统。

吴道子作品

那这种传统实际上我们的理解,它都是那个时代最优秀的作品给我们产生的影响。我们对作品进行分析的时候,他们在表现作品、解说作品的时候,或者在表现他们当下的时候,用了这种描法去表现。我认为我们要讲创新如果真正局限于某个描法、某个创新法、某个皴法像山水的虎皮皴或者折带皴,都是那个时代最优秀的作品所产生的表现形式。如果说认为这种表现形式就是我们传统的一部分,那我们讨论能不能在描法上下点功夫,再找到一个新的方法。当然,再去找到一个新的方法有所突破是很困难的,我觉得也不是必要的。

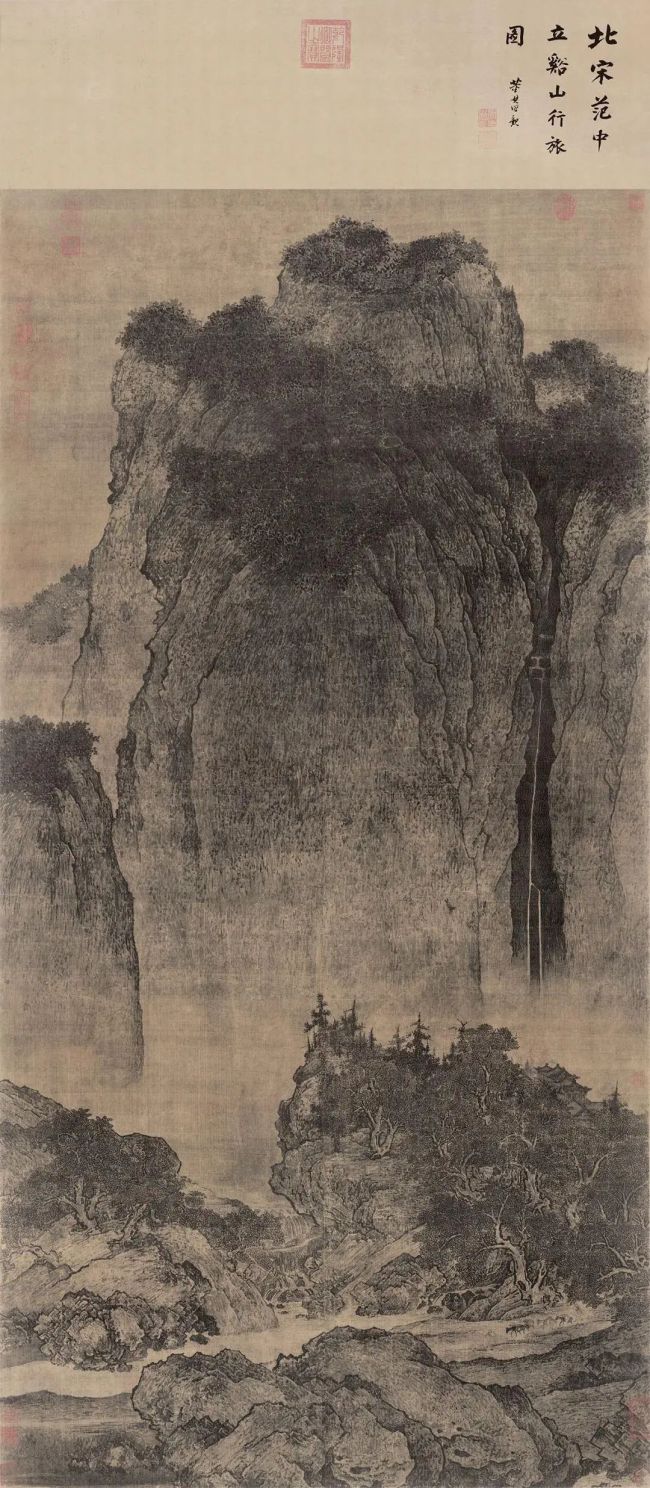

我觉得我的老师吴山明先生后来用宿墨法创作的“蚯蚓描”到现在也没有发扬光大,好像在后面学的人不是很多,就是说它是形式的一部分。所以我们谈创新是不是可以不要去局限于在某种描法、某种皴法、某种笔墨的具体的表现形态,而应该重视那个时代,就是我们继承传统那个时代,他的优秀作品,包括范宽的《溪山行旅图》,包括很多优秀的作品,我们从作品里边去看,它在创作那个时代。所以应该怎么做?我们应该如何创造出这个时代具有代表性的作品,并且是优秀的艺术作品,让后辈在翻开这部中国美术史的长卷的时候,能够骄傲地把我们的今天,今天的创作或创新的成果,被他们称之为传统而且流传下来,我觉得这是我们要做的。

范宽《溪山行旅图》

徐里:

王新伦先生谈了传统与创新。我想发展跟创新都是与时俱进,跟时代同步,从现实生活中,它是可以获取灵感,发现新的一种艺术语言的表达方式。我们现在的人物画不仅仅是十八描、线描的问题了。线是主体,是灵魂,在中国画人物画里,线始终就充满在画面当中。但是除了线,现在因为文明的互鉴、社会的进步、知识结构的多学科的融合,今天的人物画不仅有线条,还有体积,还有块面,还有光影,还有色彩,跟过去画的人物相比,已经发展得很多,发展得很快,发展得很高,发展并体现了这个时代的特色。

所以中国人物画始终是在发展的过程中,不断地提升,不断地发展,不断地呈现这种成果。包括近年来不少画家致力于打破写意跟工笔间界限的问题。画工笔的现在也经常在讲,在技术上,在工笔这种细腻的勾勒的基础上,怎么融入写意的笔墨趣味跟精神在里头,怎么在观念上突破传统工整跟写意之间的这种单一的表现关系的问题。这些探索实际上都拓展了人物画的这种表现的纬度。所以,人物画很值得我们这个时代来很好地总结。

我们刚才讲的中央美术学院的体系在中国画人物画方面影响巨大,下面请李洋教授谈谈心得。

中央美术学院教授李洋

李洋:

刚才徐书记提到现在的人物画家都接受过学院的训练,接受过素描的训练。我想在座参展的十位画家,基本上都是科班出身,都通过学院的训练。其实中国画进入学院不过一百年,应该有这个记载的,从一九三几年开始,中国画才进入学院的训练。而学院的训练是借用西方造型体系的手段,通过素描、速写、色彩学、构图学、透视学,来训练培养画中国画的学生。所以我们在座这个年龄段的画家都是接受过学院西方式的教学体系的训练,下笔就是结构,下笔就是造型。我们参展的十位画家有一个共同的特点就是:都有着具备严谨的造型的功力和传统笔墨融合的能力。我看了本次展览的作品以后很受启发,我也从中学到很多东西。这些参展的画家都有这个能力,将传统的笔墨和现代人物造型的融合,这就是当代人物画的一个特点。

这个我记得跟以前方增先先生聊过很多次。方增先先生在七十年代的时候有个想法,他就想摆脱他所受的素描的束缚。我们都知道方增先先生是中国画宗师级的人物。他在素描教学当中建立的结构素描一直影响到今天中国画专业的素描训练,我们学校现在仍然借用它的结构素描在训练。方增先先生就想把这些东西给甩掉,他要在中国画里面去寻找纯粹的中国画造型的手法。所以他在七十年代画了大批线描,这个线描都是画古装人物,他想试图通过线描来摆脱素描对他的束缚。结果,零几年他在上海办个展的时候,我专门跑到上海美术馆去看他的个展,看到他七十年代这一批线描作品,我问方先生,你这一批作品实验以后,你摆脱掉素描对你的束缚没有?方先生说没有。他认为没有,不可能。

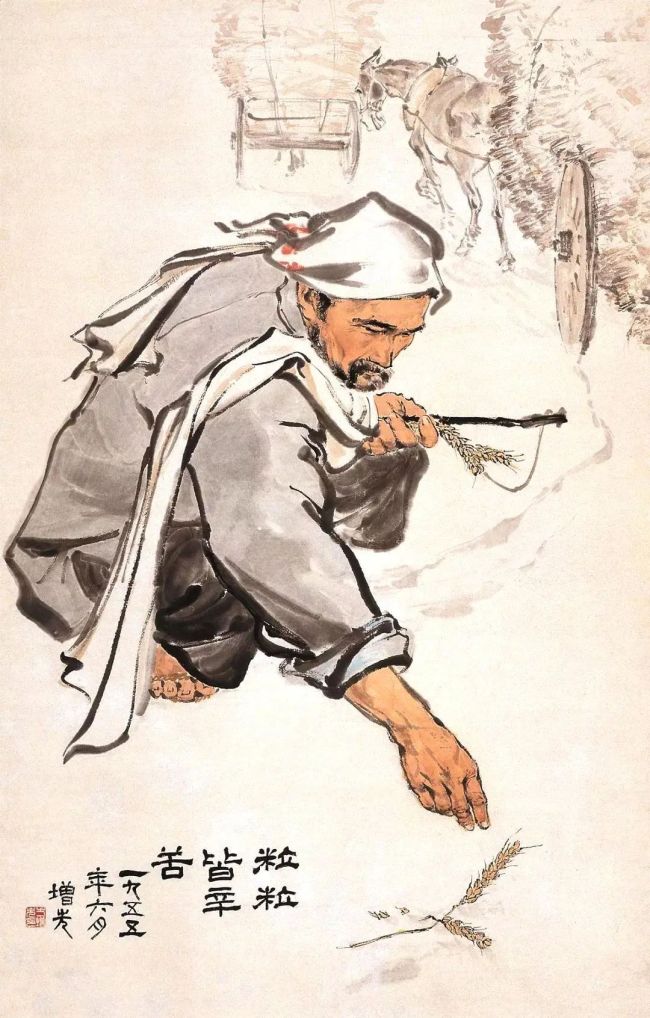

方增先《粒粒皆辛苦》

我们下笔就是结构,下笔就讲造型,这个本身就是西方的造型体系。我们中国画传统的人物画不讲造型,没有结构,传统的人物画里面有自己的塑造方法。以前刘凌沧先生给我们上课的时候,刘凌沧就是专门画古代人物、传统人物的画家,他都有口诀的,画脸怎么画,眼睛怎么画,嘴怎么画,衣服怎么勾。过去的衣服都是长袍水袖,没有现在我们这样的服饰。我们听了他课以后,我们掌握不了,因为我们学过素描。其实,素描最重要的是给我们一个观察方法,给我们一个观察对象的方法。

刘凌沧《樊素与小蛮》

一千多年前的东晋时期,顾恺之提出“以形写神”的学说,他的学术观点到今天一千多年以后仍然对我们现实主义人物画创作有指导意义。“以形写神”,我们这些作品都离不开形对于神的刻画,离不开造型这个东西。每个人在年轻的时候训练基本功,反映在我们的作品之上。那么形对于神的这种反应,传神离不开对形的刻画。我们很多展出的作品里面都有这个特点,刻画反映人物的精神状态,没有严谨的造型功力,是达不到的。包括徐悲鸿《田横五百士》,蒋兆和先生《流民图》都是通过人物严谨的造型反映出人物的内心世界。从《流民图》蒋兆和先生刻画的几十个人物,我们能够看到那个时候日本人的飞机轰炸下,中国人的苦难,通过人物的表情,通过人物的形象,来反映那个时候中国人民的心理。

请横屏欣赏

蒋兆和《流民图》

我们是在现实主义指导下、写实主义创作风格创作手法这么一批画家。那么我认为这样的现实主义仍然在我们国家是主流美术,它能反映我们今天的生活,反映我们的现实生活。这一点跟传统的绘画已经拉开距离,这个时代的人物画,有这个时代的特色,反映这个时代的生活,反映这个时代的精神面貌。

徐里:

中国人物画这百年来学科的建立,百年的积累跟训练,已经形成了完整的体系。我们要表现历史,我们要表现时代的人物,要没有这些深厚的功力是呈现不出来的。就像我们在主题美术创作过程当中,那么宏大的场面,那么多的人物,你怎么理解那个历史,你怎么去表现那个时代的历史人物,怎么去掌握,我们再去组织大家来画这些宏大的历史巨制的时候,我们年轻的一代能不能承担,能不能受任,还真是得打个问号。所以我们还有一个责任,就是我们不仅要画好,我们还要培养新人。我们今天就是讨论艺术创作的中国画人物怎么画好,就这个话题请邹立颖先生来谈谈感受。

中国美术家协会连环画艺术委员会副主任邹立颖

邹立颖:

作为军旅美术家,创作主题性的绘画,军旅画、接地气的一线的产业工人,劳动者,长城沿线也好,老少边穷的民族也好,是我们的责任,是艺术家的天性。回头我们研究水墨,方才大家讲的造型也好,色彩也好,用线也好,那是艺术家的艺术追求。所以我借此从这个角度,我谈一下一个艺术家的体会,应该具备什么,应该在不断地追求什么,在进行在创作和学习的过程中,应该提升什么。

一个画家和其他的文化领域、艺术创作是相通的,都是触类旁通的。首先是什么?思想的修为。从我个人来讲,首先增加一些文化修养,文学是艺术之母,优秀作品都是生活的馈赠。为什么大家学习齐白石,但很难超越他?因为你是从齐白石画上来的,并不是从源头从矿石中来的,齐白石先生从生活中来的,他的生活阅历促踊他去创作,引领了那个时代的花鸟画创作。我们今天也是一样,所以说我认为艺术家首先是个思想家,他有一定的深邃的内涵,那就是有一定的综合实力,有知识的积累,才能达到一定的高度。

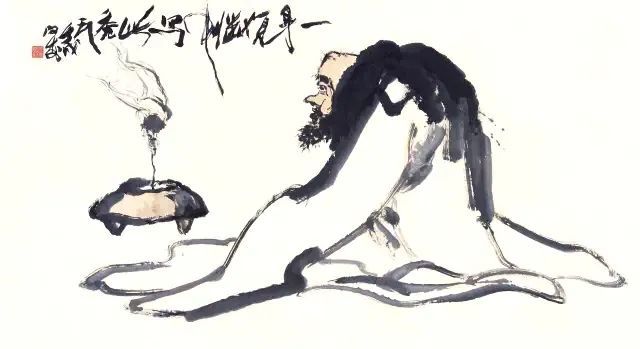

齐白石《洗耳图》

第二个问题就是笔墨功夫。我们既然讲中国画,方才很多先生都讲,我说讲得很好,也给我开了一扇窗,就笔墨功夫。什么是笔墨功夫?是不是那条线和那块笔墨,还不是简单地这么去看、这么理解,我感觉太狭义了。因为笔墨功夫它本身就是作品其中一个部分,首先笔墨那是笔就是线了,这个线是不是简单?大家都说提高线的水准,提高线的力度,提高线的质量,是不是简单地从书法,二王也好,苏黄米蔡也好,从那简单地把它拿来,用在你的画上就可以?不是的。你有了书法对书法的认识,简单说金石味道,对书法的形韵,所有的精髓来和写意怎么能结合起来?最好的表现方法我认为,就是你要表现的内容和你用的笔墨语言相吻合,我认为是最佳方法。

第三个问题我认为要有一个独特的形式。如果散点透视,我个人浅见就用在山水画上,固然是传统,那么我们现代人物画创作,是不是散点透视简单地拿来就可以?我认为不尽然。散点透视如果单纯地一个人可以,我们试想一下,我们在表现一个人的或者一个团队群像,一部分人我们是从俯视地从上往下看,有一部分人是从下往上看,这个显然是不可能的。因此它还要有机地统一,但是它有别于西方的这种透视观念,那是有本质的区别。

我多年来很注重生活,到边海防去体验生活,我有个最大的感悟就是一切激动人的,在别人看着不起眼的事件也好,它里边蕴含着很多艺术的精良的可歌可泣的东西,并非是那种大的事迹。比如说农民工,比如说我们一线的产业工人,他们不是明星,他们也不是什么大腕,然而作为艺术家不应该忽略了他们,他们就是我们这个时代的星,就是我们追求的一个最亮的星,是星星、是月亮,我们这个时代就应该把他们推送出来。

徐里:

中国画人物画的创作面临很多问题。从徐悲鸿、林风眠到后面的一代一代对中国画人物画的创作怎么相互借鉴,怎么相互吸收,同时怎么坚守自己笔墨的核心等等。所以我们既不失国际语境,更不失本土特色、我们的传统、我们的精神、我们的审美。所以,这都是我们今天所呈现出来的研究的一种成果和气象。下面,请彭华竞先生说一下。

首都师范大学科德学院艺术学院院长彭华竞

彭华竞:

首先我先说展览十位画家的画,每幅画都看到了画家自身的功底和他的造型能力。像刚才李洋教授说的,这种学院派的造型打下了深厚的基础,但是每张画又有不同的特点,每个人都有不同的风貌。那么通过从事在高校里教书三十多年的经验,我也谈谈我粗浅的认识。我的认识主要是谈给一些青年美术爱好者。首先青年人想要画画,画中国画、画中国人物画,对传统要有一定的了解,了解他们的精髓,知道怎么回事,不知道是不可以的。

那么当今的画家呢,创新和守得住这个更加难。实际上我认为,每一幅画在一张宣纸上呈现,它里边的点线面、黑白灰、颜色,它都是一个笔墨构成关系。这里边很多艺术家也提到了修养的问题,笔墨的修养。首先来说,你构成要好看,要给观众呈现出新的东西。所以说,对于年轻的画家和爱好者来说,如何画一张好画,我谈谈我的一些观点。

一个年轻的画家要想画出好画,画出好的作品给大家看,让大家信服,第一点要非常勤奋。勤奋来源于你到生活中去体验,画大量的速写、素描等等,起码训练手要好使。由于你造型能力不强的变形和专家的有意变形是不一样的,专家能一眼看得出来,所以要打下扎实的基础。

第二要热情,首先要热爱,就是你到生活中去。过去徐里书记常说,一个艺术家要画出有温度、接地气的作品,你不到生活中去,就是靠照片编,我也有这种体会,出来东西比较苍白,要到生活中写生。我这次参展的作品多数是写生,就是要首先眼睛一亮,第二要激动,然后就靠你的笔墨来处理整个画面,不要模拟对象,这对象完全从头到脚模拟起来,我觉得也没有意义,只能当收集素材。一幅写生要想叫它生动,首先画家要主动,头脑清晰,这样处理黑白灰的关系,哪些要强调,哪些要放松等等,这样才能够画出好的作品。

另外,不同的人群、不同的职业、不同的身份,他们内在心理表现什么样,他们的表情什么样,他们的服饰什么样都很重要。首先作为我们现在,很多爱好者和青年画家,想要画出东西,我想首先要勤奋。

徐里:

像彭华竞先生画的新疆的老人头像,要是过去说用中国画来画都不可思议。但现在中国画家都能画到各种形象表达、各种具象写实、神采都能够画。很多观众一直提出数字化蓬勃地发展,前几天中央的民营经济工作会议上,好多数字领域的企业家参会了。数字化的发展,将来AI完全可以批量地生产具备所谓水墨韵味的人物画。它对传统绘画手工的质感和独特的笔触,每一个人的表达方式,肯定也会造成一定的冲击。所以,手绘这些艺术作品的独特性,在常人眼里也会受到某些冲击,甚至会不会消解,大家也可以聊聊。下面请徐惠泉先生谈谈。

江苏省文学艺术界联合会副主席徐惠泉

徐惠泉:

中国画人物画的创作在最近一个阶段或者是最近四十年、一百年来,在整个中国美术创作里,跟其他的种类相比中国画的人物创作进步发展是最大的。我作为一个个体的画家,也非常有幸总是跟着这个时代,因为每个人的发展,是依附着时代的发展而发展的。我六一年出生的,正好我赶上了中国美术的发展,九零年以前是在苏州学习,后来到中国美院学习水墨的人物画,一直想通过水墨画的手法,来解决素描的年轻的造型,怎样用水墨的手法来表现,我们要严谨的造型,但是要使中国画,潘天寿先生说得“把你脸要洗洗干净”,但是这个脸就是有严谨造型的。像中国美院很多重要的艺术家,都经历了这样一个阶段,这个功课到今天还在继续。

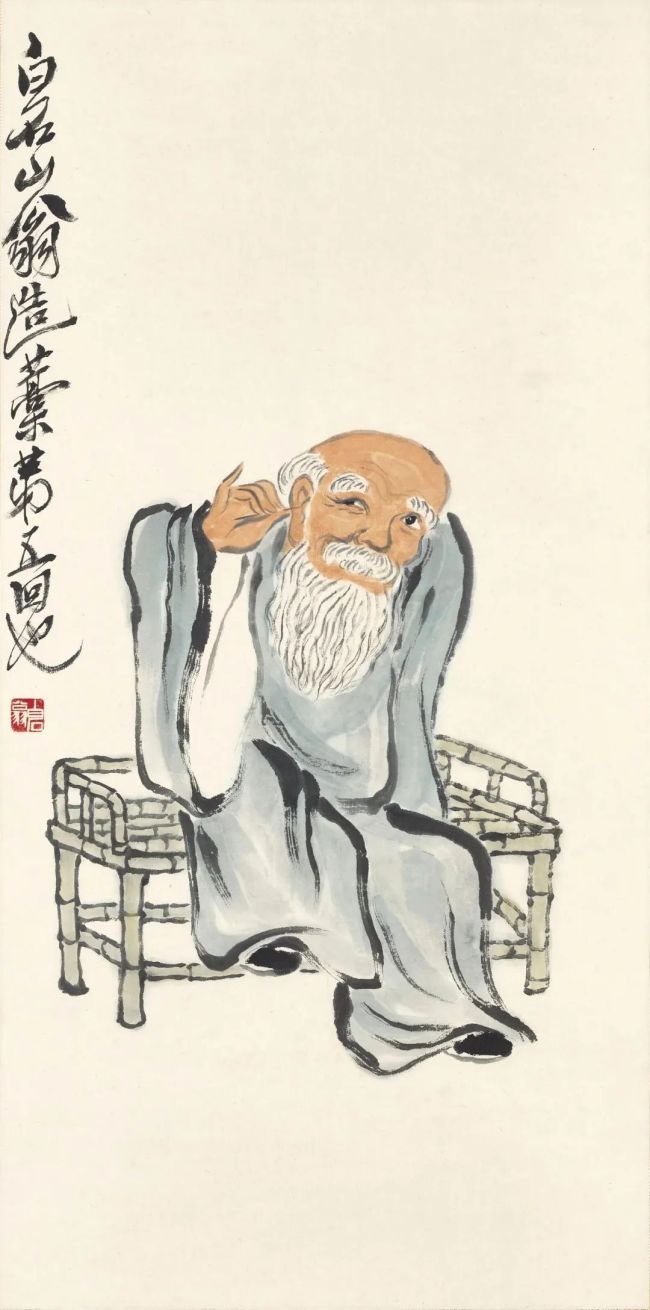

潘天寿《秃头僧图》

九零年,我有幸在艾青先生的推荐下,29岁时在中央美院开了我的首次个展。在那次展览上我得到卢沉、周思聪的指点,因为我作品里有五六张颜色用得比较多。我记得很清晰,卢沉先生跟我说,你自己有没有发现,你的画里面这几张画里边色彩用得很丰富,你可以把色彩放大,放大以后,在后面可以这样来画,能不能追求一点自己的绘画风格。我一下就茅塞顿开。所以我从九零年开始一直到二零一零年,这二十年左右的时间,一直画所谓的彩墨画,要做这个事情,也是因为那个时代。

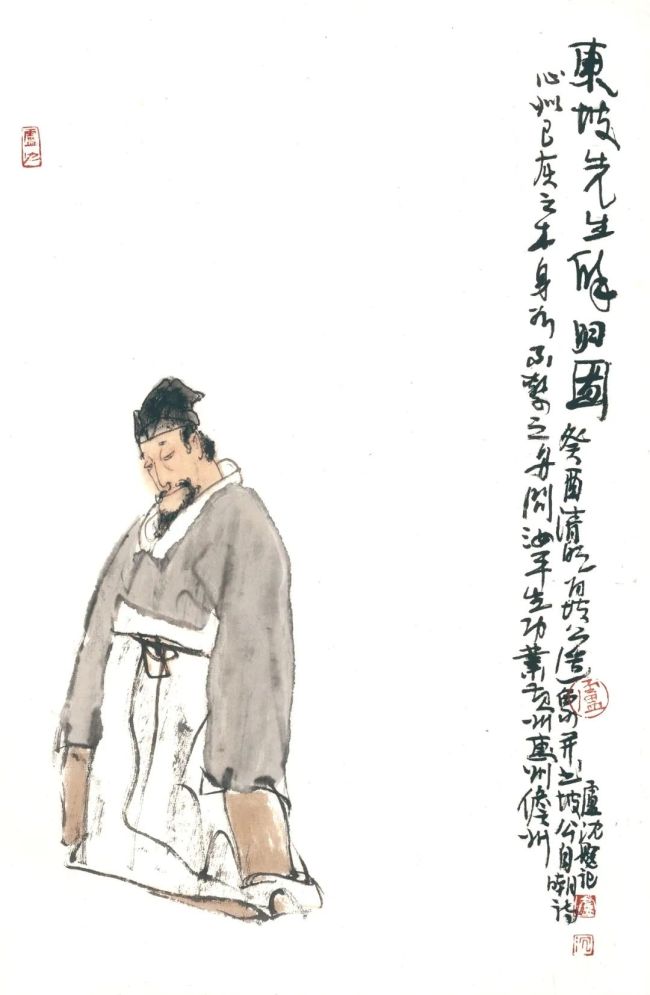

卢沉《东坡先生醉归图》

九零年开始国门打开,我们就有机会看到西方很优秀的当代绘画,包括经典的历史绘画,我们能走出国门了,以前我们学习绘画,我们在农村找一个画册都找不到,后来突然全部可以看到,可以到欧洲去看,到美国看看很多作品,印象派绘画对我的冲击很大。所以我们那一批艺术家就想着,怎么利用这些西方的色彩,特别是印象派绘画来改造我们认为的中国画,或者融合我们的中国画。就我个人而言,包括我的一些同道们,都在做加法,这个加法就是中国画加色彩,把色彩融入到中国画里面来,改造国画,使我们的中国画在传统文人画的基础丰富起来,好看起来,漂亮起来。

最近这几年我尤其想到其实人物画的创作,还有一个更重要的东西是真诚。人物画为什么打动人,不光是形式上的,更主要的是它的真诚能打动人。所以我这几年,其实更多的是走下去,深入到生活中间去,面对真正的劳动人民,面对你喜欢的这些模特来创作。今天我看到同道画了很多优秀的写生作品,这个是实实在在地打动了你,就是很真诚地这个画下来的。我跟李洋老师到甘肃、宁夏,我们面对一个九十多岁的老人坐在你前面,那种感觉是画的时候会忘记自己,进入到他的那种状态里面去。回过头来看看画,还是会打动人,因为它打动了我自己,所以能打动观众。所以我们在谈形式,但是其实人物画创作,更重要的是还讲了一个真诚。

徐里:

惠泉谈到了艺术家的真诚,谈到了中国画的多元文明的互相相容、包容、借鉴。要展望未来,十年、五十年,全球化的进程速度加速,科技的发展日新月异,社会的多元化的发展,所以中国人物画如何从创作风格、题材的选择、表现的形式、语言、材料等各个方面寻求突破?如何在新时代的这样一个大的背景之下,来促进中国人物画的繁荣发展?还是值得我们思考的。下面请王利军同志谈一谈。

中国美术家协会中国画艺术委员会委员王利军

王利军:

身为一名部队专业的美术工作者,我觉得这么多年来在展示军人的风采上,塑造军人形象,以及揭示军人这种坚毅的品格以及奉献精神这方面,我觉得我做了很多的探索,也付出了很多努力。总想在自己的作品当中充分地展现当代军人、官兵的精神风貌,以及他们的喜怒哀乐,也想通过自己的作品向更多的国人展示我们现在军队的建设以及发展的速度。

在侧重军旅题材创作的同时,我也强烈关注时代的发展带来的更多的现实意义、生活当中的重大变化。比如说我在创作主题性创作之外,更多地关注与我们海军有关系的沿海风情的惠安女,包括到下边基层去画劳动人民的形象,在这方面我也做了不少的探索与努力。有满意的作品也有不满意的,但是他们带给我的感动和收获感,我觉得有着同等的意义,让我在欣慰当中也享受到了创作的快乐。

在这么多年的艺术探索当中,我一直恪守“以人为本,以生命为本”,总想在自己的作品当中,充分地挖掘人性的那种美、闪光的东西,在探索当中一直在努力着。我觉得做一个优秀的艺术家,自己感受应该有三点:一个是对生活的理性的观察,第二是对生活的丰富的积累,第三是对生活的精湛地描绘。在这方面,自己也在试图的努力地实践着。

我总觉得在创作中需要灵感,灵感来源于生活,素材也取决于我们的生活,同时将来我们创作这些作品也要回报生活。作为一个美术工作者,我觉得这是一生所追求,或是在努力实践的。刚才惠泉老师讲到感动,我觉得是深有体会。这种真诚作为艺术家首先要写心,每一根线条从心出来以后,就是自己每一个作者的心电图,你的喜怒哀乐,当时的情感都是通过线条的外化呈现给观者的,表现在画面上的每一笔都是当时心灵的感应。

所以当时创作大型历史题材建党百年的时候,我体会更深一些。我当时创造一百六十多个形象在里边,首先没有一个重复的脸。为了创作专门买六十年代军装,因为我本身是唐山人,也是大地震的亲历者和见证者,所以通过每一个形象的刻画,真正体会到这种真诚的力量。有的时候在画某个形象的时候,情不自禁地就流了眼泪。我觉得只有自己用感动的心、感恩的心去刻画每一个解放军形象,才能让观者看到的时候体会到我那种心境,才会感动、打动观众产生共鸣。这是我在几十年来的创作当中的深刻的体会。

徐里:

利军同志说得很好。作为军旅画家,如何表现军人、表现军事题材,如何打动别人、感动别人,要感动别人,首先得感动自己!下面请安玉民最后再讲一讲。

扬州市美术家协会主席安玉民

安玉民:

我们这个年龄段真正的把作品能画到今天,而且这种感觉画到今天说心里话还是来自于写生,特别是速写,再就是小本的记录。多少年从画画开始,就养成了这个习惯。说心里话,把一个人物,假如说你画得传神,怎么去体验,怎么去画,这个过程需要画的数量;还有就是不停地去追随对艺术的高度,去体验、去画。我发现现在有好多作品,照片的层次太多,不能独立地坐那去画东西。特别是体验生活的时候,比如说到草原去,到生活中去,你可能需要两方面的记录:一个是给你对生活将来要搞创作的记录;另一个是随手养成画速写的习惯,就在这种造型中,在解决问题中逐渐养成习惯。这样一来,你的作品会逐渐画得越来越好。

我画的过程中其实有一点经验:就是平时多画,画的过程中去体验,中间有好多的作品,说心里话都是这样养成的习惯,而且在创作的过程中也能感觉到它的力量。一个画家真正能够踏踏实实地把一幅画能画好,和平时的积累有直接关系,包括速写记录,各方面要有一个总结,具体去画,真正的多画,养成非常良好的习惯,这样一来对创作很有帮助。

比如说把你放到一个空间里面,给你一个大的题材,你能不能坐那把几十人,甚至几百人画出形态各异的人物、不同的思想面目,都画出来?这个需要平时的积累;另一个就是对绘画的把控,对人物的把控,你是否能把它准确地、传神地画出来,这个需要长时间的功夫在里面,这是一个坚持的问题,它更主要的是在一生中,以后想达到什么高度,这也是非常关键的。要养成良好的绘画习惯,要发挥自己的长项,要画出新的东西来,尽量少用相机,它只是辅助我们绘画的工具而已,自己要多动手。

徐里:

我们九位艺术家都通过自己的实践、自己的作品、自己的思考谈了中国画人物画的创作问题、面对传统的问题、面对当代的问题、面对未来的问题。我想收看节目的观众一定会深受启发。

中国人物画到现在,从魏晋南北朝顾恺之提出的“以形写神”的理论开始,强调了对人物画表现的神韵和精神诉求。所以从古到今,从魏晋南北朝到唐代的阎立本,包括吴道子,大家都知道吴道子作品主要是流畅的线条、生动的神态以及众多的人物;到了五代,人物画像顾闳中的《韩熙载夜宴图》大家都熟悉,他这种写实手法的描绘,人物的神态,包括构图布局都非常具有时代特色;到了明代风格就更加多样化了,出现了很多大家,唐寅唐伯虎,仇英、陈洪绶等等,这里面既有很严谨的宫廷的、也有表现民间的、也有人物、夸张的、风格独特的都有;到了清代,就是传统跟创新并存了,尤其是清后期,郎世宁到中国以后画的是西画,从意大利的佛罗伦萨到清宫待了五十年,最后画中国画,他的画变成了写实具象,但呈现出来的是东方审美、东方的意境,更多的是中国的元素,可以说是典型的中西画、中西文化的融合。

郎世宁《乾隆帝妃古装像》

到了近现代就是徐悲鸿、林风眠这些,以及创建了近代美术教育的教学体系。所以刚才讲到了中国人物画的创作,当时在中央美术学院提出来的徐蒋体系,我们看到了很多的前辈,后来还有卢沉、周思聪,还有黄胄,这些都体现了一个严谨、科学的基本功造型手段。哪怕黄胄先生不是科班出身,但是他的造型能力、速写能力是超一流的,所以取决于他的造型能力加上生活的体验跟感受,以及他的情感、情怀的融入,使得这些作品画出来都非常生动鲜活。

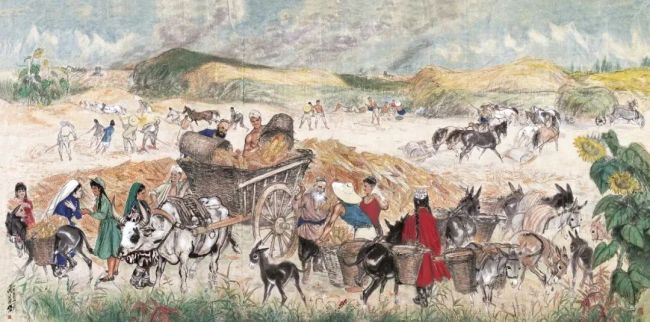

黄胄《丰收》

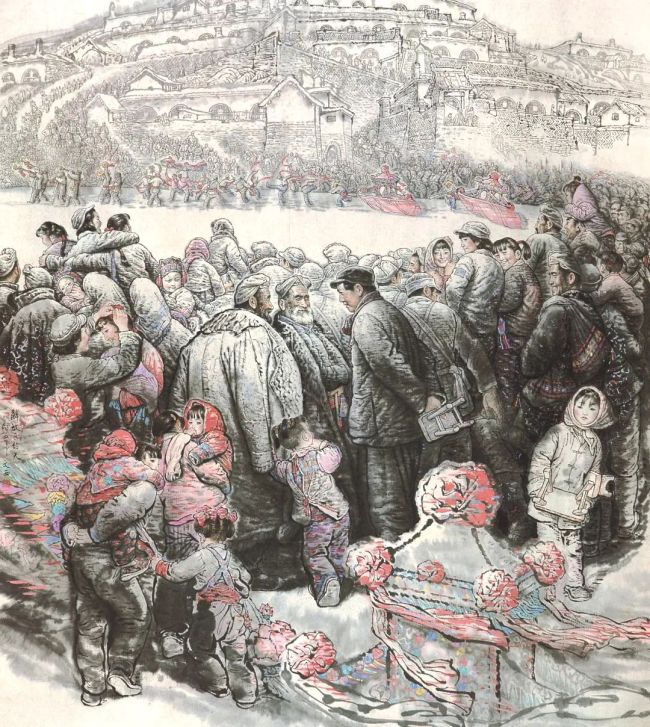

包括刘文西先生画的陕北,他画的陕北那些普通老百姓真是有灵魂的,他的作品人物每一个都是很鲜活的,好像站在你面前一样。当年刘文西先生谈到他画的这些年轻的小伙、年轻的姑娘,自己都泪流满面了,因为他有将近三十多年是在陕北过的春节,而且他画中的这些小伙子有的已经不在了,情感上都跟兄弟一样,他说着说着就已经泪流满面了。什么叫感情?那叫情感,那叫情怀。所以他画的那些人物栩栩如生,能够打动我们的内心。

刘文西《解放区的天》

所以中国人物画从古到今这个历程,中国画、当代中国画、人物画,对历史是有贡献的,对历史是有补充的,是呈现了这个时代中国画发展的最高水平。今天中国画也一样,坚守我们自己的底线就是要把中国文化的精髓,把我们的灵魂、神韵、线条、笔墨、审美、诗意、诗兴、思想、这个时代的亮点,如何来融入,如何去体现表现。

大合影

(来源:书画频道)