以“人民必胜”为主题的“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年美术作品展”近日在中国美术馆开展以来,引发社会各界的广泛关注。人们徜徉在展厅,通过一幅幅画面再度走进烽火硝烟的抗日战场,从作品中感受14年抗战的艰苦卓绝,感受抗日军民的气壮山河、感受血与火浇灌的民族精神。如果说艺术创作也是一种生产力,那么,抗战时期美术创作的呼唤、鼓舞和抗战作为历史题材的美术创作所折射的时代思想印迹,则不断雕刻了这个民族最宝贵的奋发图强精神,并为这个曾积贫积弱的国家的再度崛起提供了源源不断的精神动力。

或许,这正是这些美术作品让观众产生的审美共鸣。这种审美是刚健的、奋勇的、厚重的,乃至悲壮的、崇高的和伟大的,这是此前中国美术创作史中较少呈现的艺术力量。抗战美术作为中国美术走向现代的拐点,其审美感知与审美表现背后所解决的,是艺术作为时代之镜的创作课题,是艺术为谁而创作的根本问题,是艺术创作主体与受众之间如何建立深层关联的深刻命题。抗战美术点亮了中国美术的现实主义创作道路,抗战主题美术创作的历久不衰也彰显着这条道路对抗战精神、民族精神的不断体认与时代赋值。

到前线去(版画1932年)胡一川作中国美术馆藏

作为“号角”与“武器”的抗战现场美术

在抗战爆发的第一时间,新兴木刻成为了揭开抗战美术篇章的利刃刻刀,成为了唤起民族救亡的“号角”和刺向日本侵略者的“武器”。震惊中外的九一八事变在上海《大公报》披露之后,江丰就敏锐迅捷地创作了《“九一八”日军侵占沈阳城》《日军侵华暴行》等黑白木刻。作为一种文艺武器,新兴木刻似乎就是为抗战而播种的。由鲁迅倡导的新兴木刻运动始自1931年8月17日在上海举办的“木刻讲习班”,而江丰就是这个讲习班亲炙鲁迅的13名学员之一。此前,作为中国左翼美术家联盟执委,江丰积极从事进步美术活动。其参与筹建的“上海一八艺社研究所”得到鲁迅关爱,鲁迅在《一八艺社习作展览会小引》中,为那些揭露黑暗的作品写下如此感言:“这,是很幼小的。但是,惟其幼小,所以希望就正在这一面。”

抗战木刻之所以能够站在抗战文艺前列,与鲁迅思想光芒的引领分不开。这些作品可能尺寸小、题材小,却思想深、传播广,锐刀劲笔无不彰显了版画家滚烫的爱国热血。他们的作品将揭露化为呼唤——野夫《号召》(1932)、胡一川《到前线去》(1932)、赖少其《民族的呼声》(1935)和沃渣《救国声中》(1935)等。在中国美术馆中央方厅,落睛之作就是李桦的木刻《怒吼吧!中国》(1935)。这是抗战时期流传最广的美术图像,也是中国现代美术名作。画面以明快而简约的单线塑造出怒吼的中国人形象,成为中华民族不屈凌辱、奋勇抗争的精神镌刻。

观众在这些已发黄变脆的木刻画面上,还能看到版画家以第一视角刻画的抗战前线激烈的战斗——胡一川《卢沟桥战斗》《游击队》(1937)、古达《八路军东渡黄河坚持华北抗战》(1937)、李少言《一二零师在华北组画之渡黄河》(1940)、李桦《保卫大长沙》(1943),尤其是范云《大战平型关》《白晋路破袭战》《关家垴歼灭战》(1944)、艾炎《平型关》《火烧阳明堡飞机场》(1944)等对“平型关大捷”“百团大战”等重大战役的刻录。这些作品的纪实性都具有第一视角的特点,画面中军民形象的朴实、战斗场面的真切,无不体现了此后难以复制的在场性。沃渣以毛泽东、朱德为原型创作的《红星照耀中国》(1930年代)寓意了中国共产党是全民族抗战的中流砥柱。

地道战(油画1951年)罗工柳作中国国家博物馆藏

此次展览还让观众看到了国画、油画、漫画、宣传画等丰富的作品种类,在那个画材匮乏、环境恶劣的烽火岁月,艺术家们是如何创作出这些现代美术名作的?展览作品徐悲鸿的国画《会师东京》,以“狮”谐音“师”,以怒吼的群狮象征中国和反法西斯同盟,他们会师于东京寓意抗战必胜。此作构思于1942年的桂林,1943年,画家在重庆遭敌机偷袭之际于防空洞里的煤油灯下完成,这敌机轰炸下的创作亦见证了艺术家的信念与预见。唐一禾的油画《七七号角》(1940)用写实语言结合象征手法,表现了一群奔赴抗战前线的青年学生。而司徒乔抱病创作的油画《放下你的鞭子》(1940),记录了当时中国著名演员金山和王莹在马来西亚为侨胞义演的情景,体现了爱国华侨的抗战热情。高剑父用《难童》《白骨犹深国难悲》等抗战国画,来确立他“以血肉长城的复国勇士为对象”的“现代画”观念。应当说,抗战唤醒了美术家对艺术社会学的深刻体认,他们不再沉湎于小画室“为艺术而艺术”的创作理念,而是奔赴前线、走向民众,把画笔刻刀作为献身抗战的“号角”和“武器”,在表现人民这个艺术大画室之中去开启现代美术的新篇章。

抗战史诗的英烈雕刻

抗战胜利并不意味着抗战主题美术创作的停止。一方面,抗战胜利是中国近代历史上第一次抗击外敌入侵的完全胜利,抗战的恢宏画卷以及抗战中涌现出的无数可歌可泣的英烈不断激发美术家的创作激情,抗战历史成为中国现代美术最富有民族精神的题材富矿;另一方面,人民战争思想、党在领导全民族抗战中的中流砥柱作用,也需要通过艺术再现凝固为国家历史记忆。

与抗战时期急绘而就式的美术创作所体现的现场性、召唤性不同,和平年代的抗战主题美术创作更着力体现艺术创作的史诗特征,更强化对无数英勇献身、坚韧不拔的英烈形象的雕刻塑造。此次在中国美术馆中央圆厅正中陈列的雕塑《人民英雄纪念碑——抗日游击战》,就是人民英雄纪念碑基座浮雕之一。人民英雄纪念碑基座镶嵌了10块浮雕,用10个历史瞬间的主题创作高度浓缩了自1840年以来,中华儿女为争取民族独立和解放的奋斗历程。《抗日游击战》就是这一恢宏史诗的厚重篇章之一。浮雕通过青纱帐这个典型环境,刻画了抗日游击战士挖地道、埋地雷、奋勇向前的战斗场面。这块由辛莽绘制草图、张松鹤创作的浮雕,借鉴了中国传统雕塑的某些元素,在有限空间还加入了青松、高粱等细节,使浮雕成为现代写实与传统意象相统一的典范。作品表现出的史诗性就像纪念碑本身传达的意义那样,石块的质感、厚重的体量、冲锋的造型与苍劲的线条,把14年艰苦卓绝的抗战历史铭刻在国家历史记忆之中。

显然,抗战历史的再现不是现场细节的记录,而是艺术真实的再度创造,它需要艺术的反复打磨,也体现了构思的精巧与主题的提炼。1938年到达延安并进入鲁迅艺术文学院美术系学习的罗工柳,未久即参加了“鲁艺木刻工作团”开赴晋东南根据地。他采用民间年画形式创作的《实现政治民主》《坚持团结,反对分裂》等作品,是其时广大民众需求的审美思想武器。作为一位经历过抗战烽火的画家,他于1951年创作的第一幅油画《地道战》即成为抗战美术最经典的作品之一。该作曾数易其稿,人物原型来自冀中游击队员的写生,甚至画面中观察敌情的瞭望孔的位置与大小,都曾接受过当年民兵的建议。《地道战》画作的成功在于对即将发生的富有战术意义的地道战情节及瞬间的设计,这是20世纪五六十年代现实主义油画创作的审美追求,生动地诠释了艺术真实经历了怎样的再创造过程。

对英烈形象的塑造可以说是抗战主题最富有生命质感的雕刻,许多英雄壮烈牺牲的场景通过亲历者的回忆或民众口口相传的想象性描述得以流传,而艺术创造的人物真实则体现了合理的虚构以及这种虚构中凸显的英雄主义精神。詹建俊的油画《狼牙山五壮士》并未刻画壮士如何英勇跳崖,而是把他们的坚毅无畏具象化为屹立雄壮的峰峦,“坚不可摧”的意象表达是作品对壮士的精神塑造。王盛烈的国画《八女投江》(1990)也没有呈现女战士们在最后一刻毁枪投江的细节,而是将她们相互搀扶的体态建构为稳固的金字塔,处于“塔尖”的冷云托举着八人中最小战士的身躯,女战士们向追敌射出了最后一颗子弹,对英勇顽强的战士形象的塑造让作品贲张铁血精神。

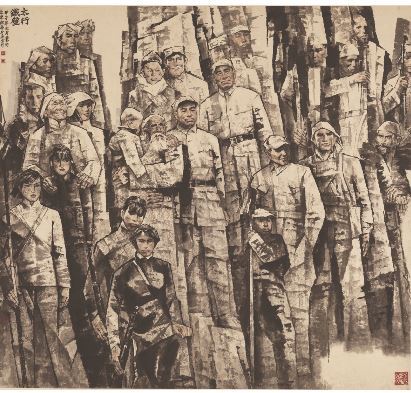

太行铁壁(中国画1984年)王迎春、杨力舟作中国美术馆藏

日本侵华战争给中国人民造成了难以抚平的民族之痛。反思历史、揭露真相在20世纪八九十年代汇集为一种新的抗战美术主题,涌现了周思聪的国画《矿工图》组画(1980—1983)、李自健的油画《1937·南京大屠杀》(1991)和陈钰铭的国画《历史的定格》(1993)等影响深远的作品。而创作于1984年的王迎春、杨力舟《太行铁壁》和胡悌麟、贾涤非《杨靖宇将军》等则汲取了现代主义艺术的养分,探索抗战主题的时代审美特征。这些作品都突破了传统意义上的场景再现,画面上的时空穿越也彰显着和平年代在回望历史中铭记国殇、永固强国之梦的民族意识。

走向复兴的宏大叙事

抗战主题美术创作的历程像一条始终涌动着时代主旋律的河流,对抗战历史不同侧面、不同角度的主题阐释,也无不是这一时代思想河流的映射。曾获第七届全国美展金奖的国画《玫瑰色的回忆》(1989),对奔赴延安的知识女性的描写充满了青涩与浪漫,这是延安版画中罕见呈现的情愫。对成长于和平年代的艺术家而言,这一题材创作带来的挑战,与其说是还原历史的困难,毋宁说是如何认识历史真实并确立正确历史观的大课题。从这个角度讲,抗战主题美术创作的代代接力,也表征着以美术创作对抗战历史的不断澄明以及从中不断获取和平发展启示的精神探求。抗战主题美术创作的持续与深入,正是以宏大叙事实现了为民族复兴不断续写恢宏巨构的历史使命。

有关抗战历史的视觉重建,总能够在真实还原中得到恢宏叙事的补偿与探求。比如,“平型关大捷”是八路军首次集中较大兵力对日军进行的一次成功的伏击战,打破了日军不可战胜的神话。当时,即便在极其简陋的创作条件下,有关“平型关大捷”的美术创作就有江丰《平型关连续画》(1938)、范云《大战平型关》(1944)和艾炎《平型关》(1944)等,木刻以“在场性”的便捷对战役进行了真实呈现。1959年,中国革命历史博物馆再度组织革命历史画创作,由任梦璋、杨为铭完成的油画《平型关大捷》,虽沿用范云木刻中的地形处理手法,并以俯视视角较完整地呈现了伏击战的激战场景,同时也因地形限制而缺乏对战斗整体气氛的表现。2009年,“国家重大历史题材美术创作工程”中孙浩的油画《平型关大捷》则取景于谷底,将八路军“子弹打光拼刺刀”与日军肉搏刺杀的壮烈场面尽收眼底,有种身临其境的视觉震撼。此作跳出对平型关特有地形的描绘,而着眼于在有限空间迅速歼敌的战斗瞬间特写,其借助当代图像经验对战士搏杀时生命状态的深度揭示,也体现了现代主题创作对视觉表现力的探索。

1945年8月15日,日本无条件投降,这一刻成为抗战美术定格中最令人振奋的历史瞬间。那一天,重庆市民连夜涌上街头敲锣打鼓庆祝胜利,爆竹声震耳欲聋。那一夜,58岁的丰子恺则痛饮酣醉,他以漫画《胜利之夜》勾画了一家四口欢庆的情景。“这一幕”也成为那一夜无数中国家庭难忘时刻的缩影。1959年,应中国人民革命军事博物馆邀请,蔡亮创作了油画《延安火炬》。胜利之夜,延安军民打起火把漫山游行的欢腾景象在画作中再现,其情节设计与对火炬光影、人物群像的塑造,无不在时空交错的艺术创作中灌注了不同时代、同一种情感中蕴含的浪漫诗情。2004年,陈坚完成的油画《公元一千九百四十五年九月九日九时》则以还原历史的理性笔触,再现了1945年9月9日9时,中国战区日军投降签字仪式的庄严时刻。画面上,除了普通士兵,几乎每个历史人物均根据原型进行了再度刻画,他们的穿戴、现场的旗帜和桌椅均通过视觉文献考证而得。2021年,张永根据最新的党史、军史研究成果创作了油画《1945·高邮受降》,填补了我军接受日军受降历史视觉呈现的缺憾。这四幅画作对“胜利时刻”不同历史场景的再现,揭示了抗战主题美术创作不断深入的必要性——对历史真实的抵近没有终点。

应当说,新时代抗战主题美术创作更加注重凸显视觉新质的创造。人们在这些作品面前的现场体验更加强烈震撼。这些作品尺幅巨大,与真人等比的画中英烈仿佛已融入观众人流。通过画面,人们与其说是阅读历史,毋宁说是走进历史,又从历史反观现实、走向未来。在历史与现实的进出之间,似乎始终荡漾着一种凝重、激越而高昂的情绪,让人们对曾经发生在这片广袤家园上艰苦卓绝的惨烈战争有了更加深切的体认,也对古老民族迈向复兴之路的信念更加坚定。这或许就是抗战主题美术创作为何常画常新的缘由。这些作品不仅承载了中华民族独立与解放的厚重历史,其中积淀的时代思想文化亦镌刻了一个民族牢记历史、生生不息的奋斗足印与精神史诗。

(文/尚辉,来源:文艺报)

作者简介

尚辉,现任中国美协理事、美术理论委员会主任,中国美协《美术》杂志社原社长兼主编,中国城市雕塑家协会副主席,上海美术学院、首都师大美术学院、西安美术学院和澳门科大人文艺术学院特聘教授、博导等。