月初,小歪云游江西境,在南昌盘桓数日,转上饶。

依我原本对上饶的认识,无非是三清山凌晨四点钟的繁星好看;铁皮火车路过时吆喝叫卖的大鸡腿好香。这次我为了看画展,专门跑了趟上饶美术馆。

上饶美术馆外景

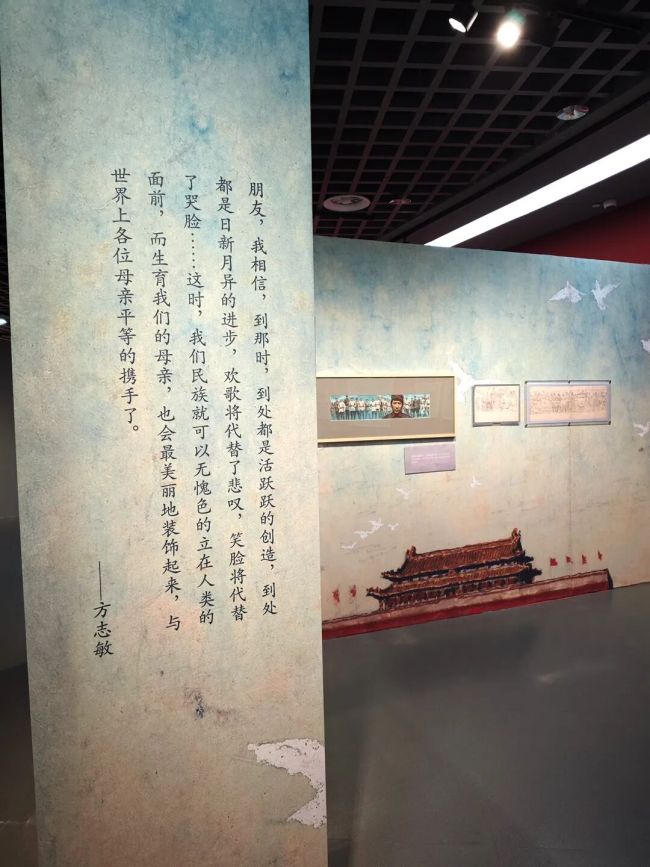

画展名字叫做“赤子·大地——赵奇《可爱的中国》绘画研究展”,放在国庆节欣赏很合时宜。

方志敏先生是江西上饶人,1935年牺牲前,他写下很多狱中书信,其中以《可爱的中国》最有名,字里行间透露出真挚热诚的赤子之心,对祖国母亲爱得深沉,只是自料时日无多,满腔悲愤,剑锋都指向了帝国主义,全篇多用问句和排比句,有散文诗般的美感,又充满铿锵呐喊的力量。

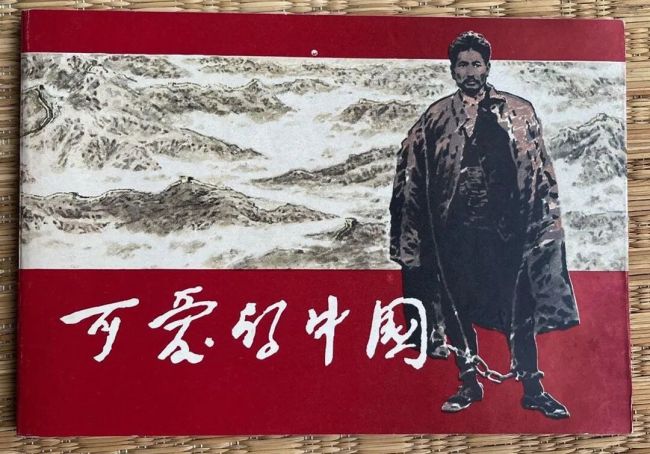

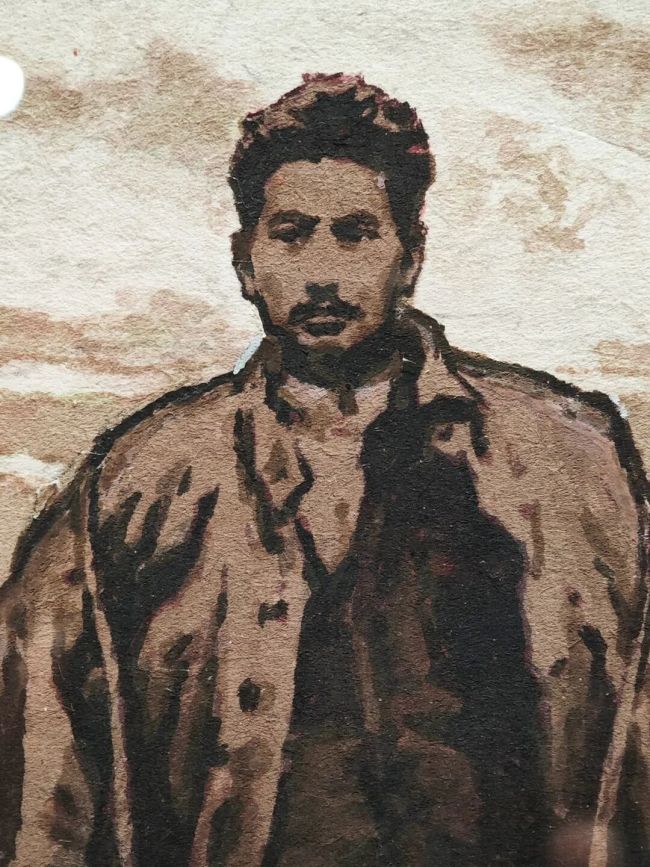

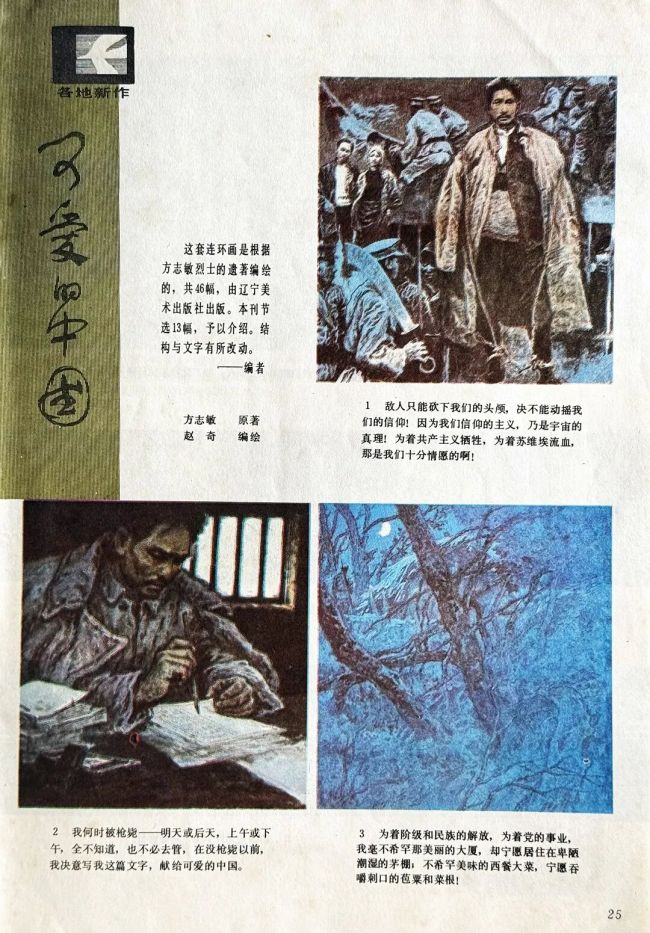

1984年32开连环画《可爱的中国》

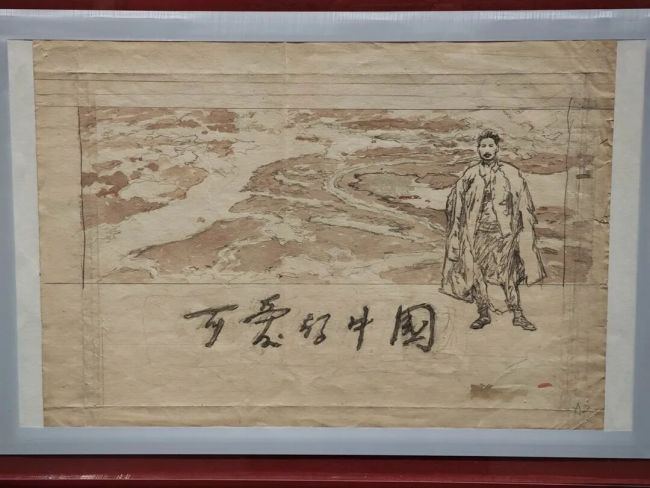

画展实况

画展占据了美术馆一层展厅,全部内容浓缩起来不过一本巴掌大的连环画,而翻开小小的连环画又是一个无尽的乾坤。

1984年,《可爱的中国》由辽宁美术出版社发行,画家赵奇根据方志敏先生的原作,结合自己理解编绘成46图的连环画,表现形式新,立意高。该作荣获第六届全国美展铜奖,全国第三届连环画创作评奖·绘画三等奖,是中国近代美术史中的名作。

整个美术馆游客不多,可以安心拍摄和欣赏,这是最好不过。

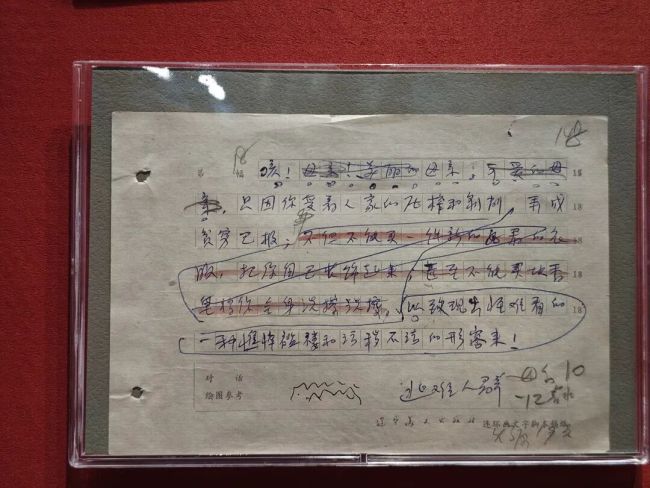

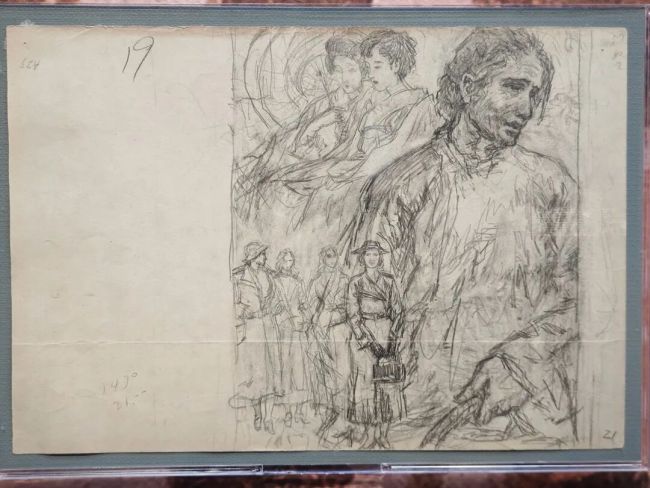

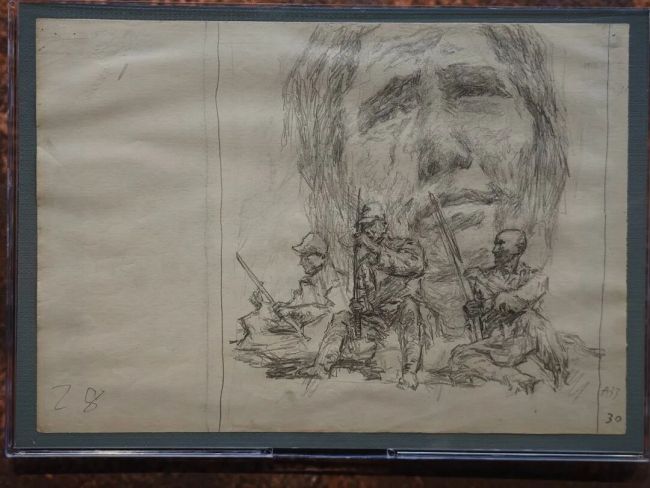

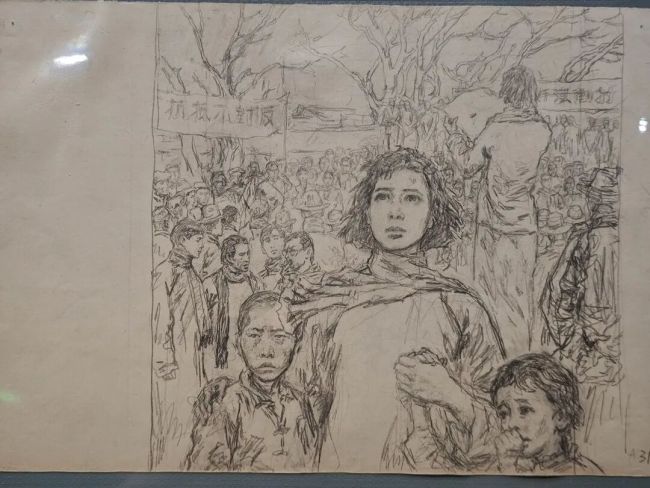

编文手稿

画展陈列有不少编文手稿。赵奇做连环画改编时,首先是深入体会方志敏先生的心情,遍读狱中书稿,融合了不少其他篇章的内容,所以连环画绝非对原作简单的重述,而是精心改编。而且观赵奇对连环画理解评述,他非常重视文字脚本的作用,认为文和画一定要结合起来体验的,方志敏自述的原文类似于电影旁白,文画的叙述节奏必须密切同步。

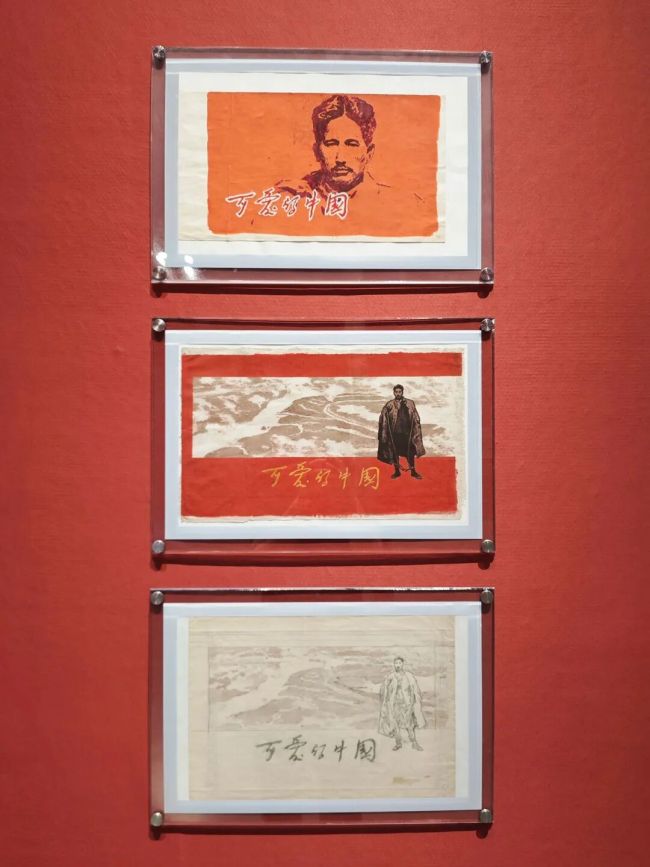

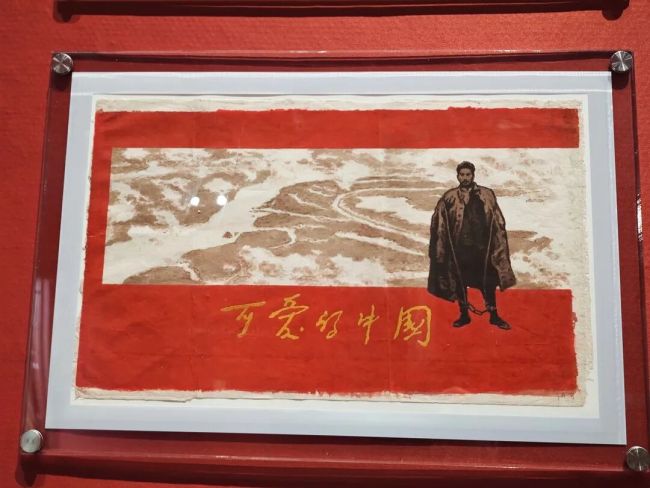

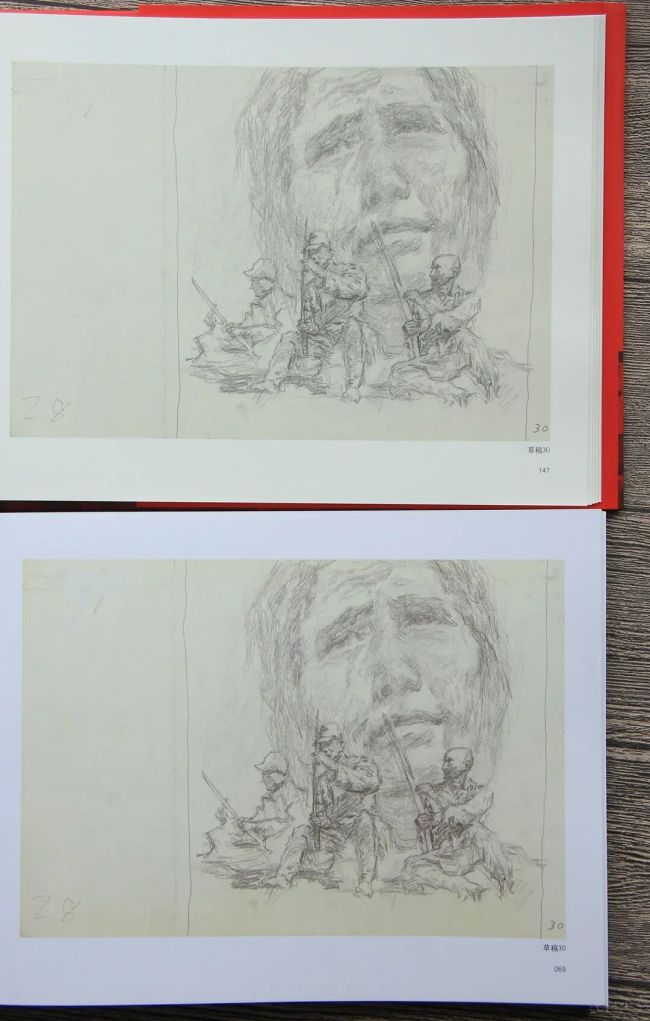

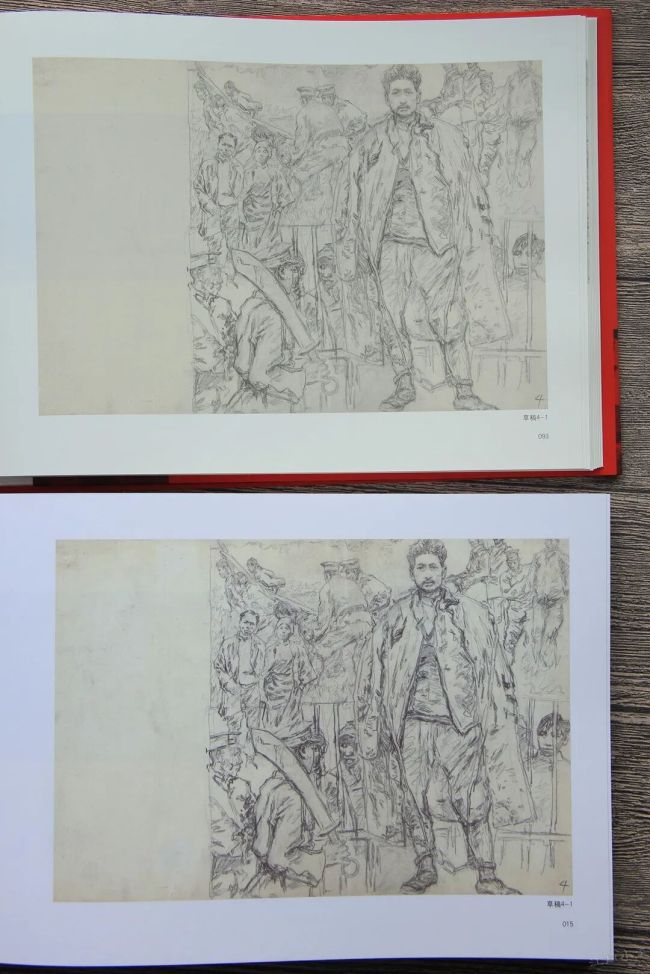

几幅封面未用稿

有几幅封面未用稿展示,据传初版封面稿子已经流到民间,再难一见,所以再版都只好换皮。

这里方志敏披着军大衣坚定无畏地站立,身后就是我们可爱的中国,从云层俯瞰山川,壮阔博大,是有可爱的感觉,这幅弃用,初版封面背景定为浮云间的万里长城,更为出色。

画展没有简单地按照连环画叙述顺序来,而是将46图重构,按画面内容归类分多个专题,比如有表现狱中艰苦写作场面的一组,有表现祖国大好河山的一组,有表现憧憬美好未来的一组,同时配有大量的草稿,这些草稿都是在构思的时候打的,从中可以看到很多创作思路。

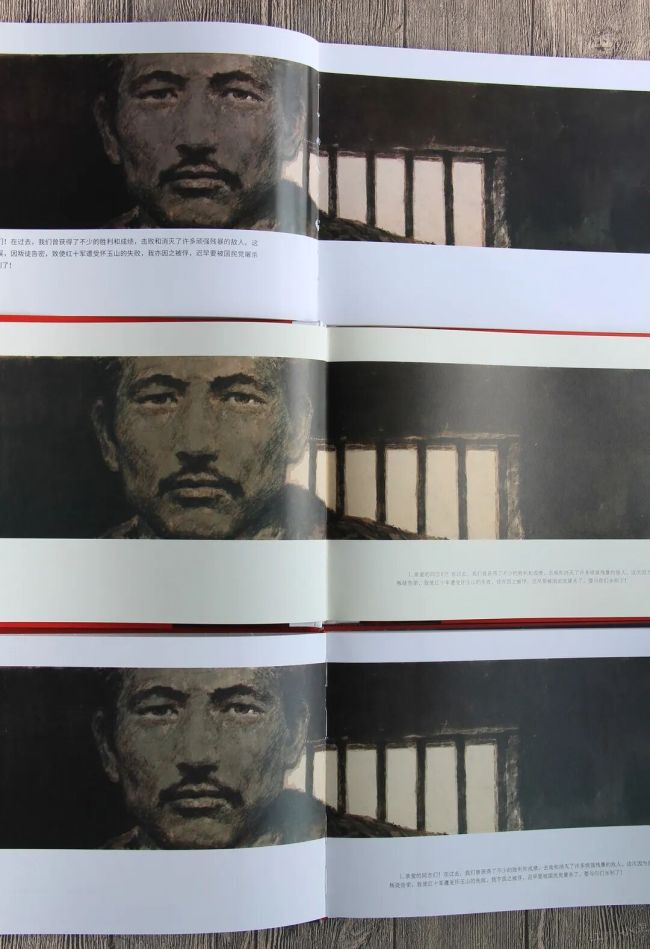

亲爱的同志们!……因为我们的错误,……我亦因之被俘,迟早要被……杀了,要与你们永别了!

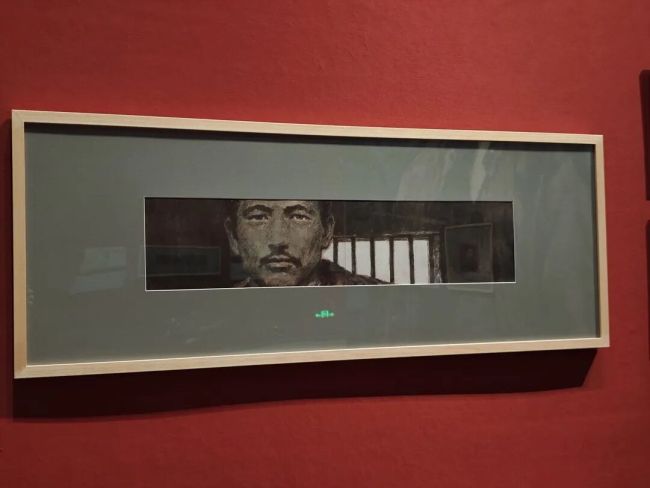

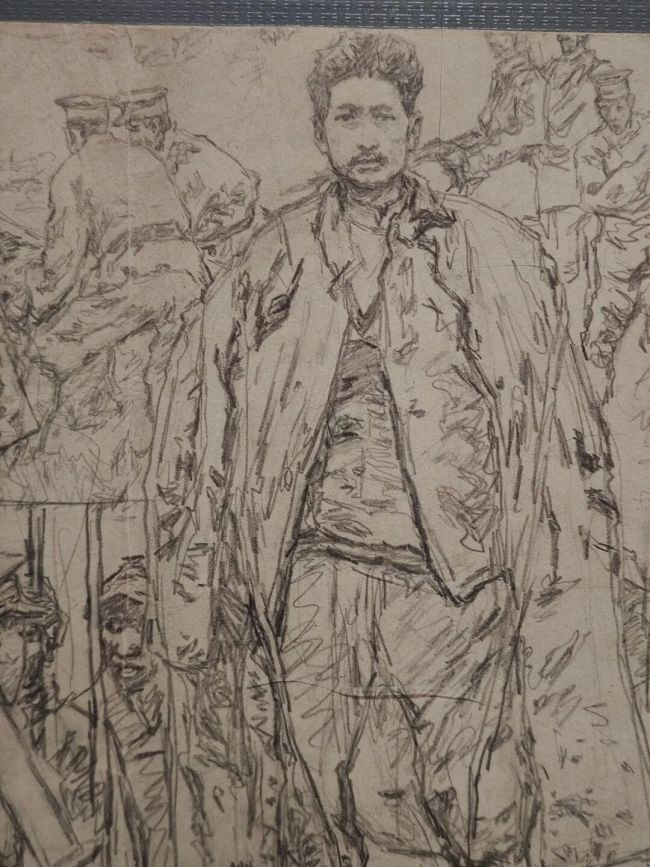

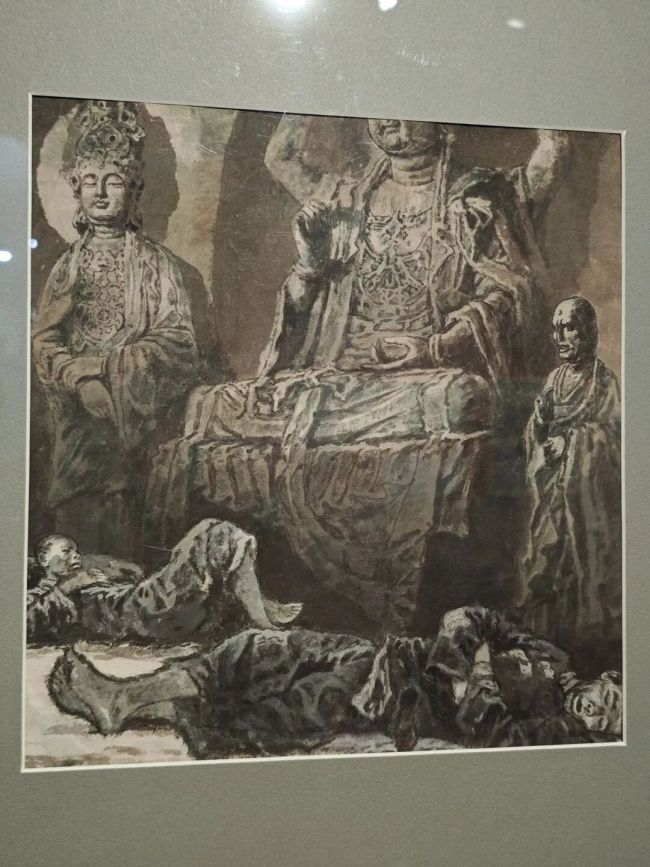

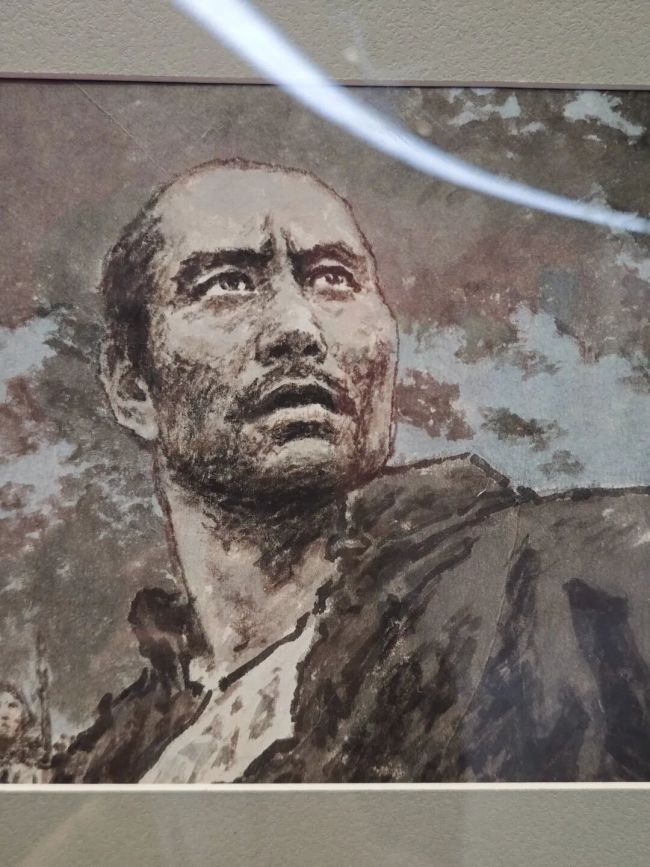

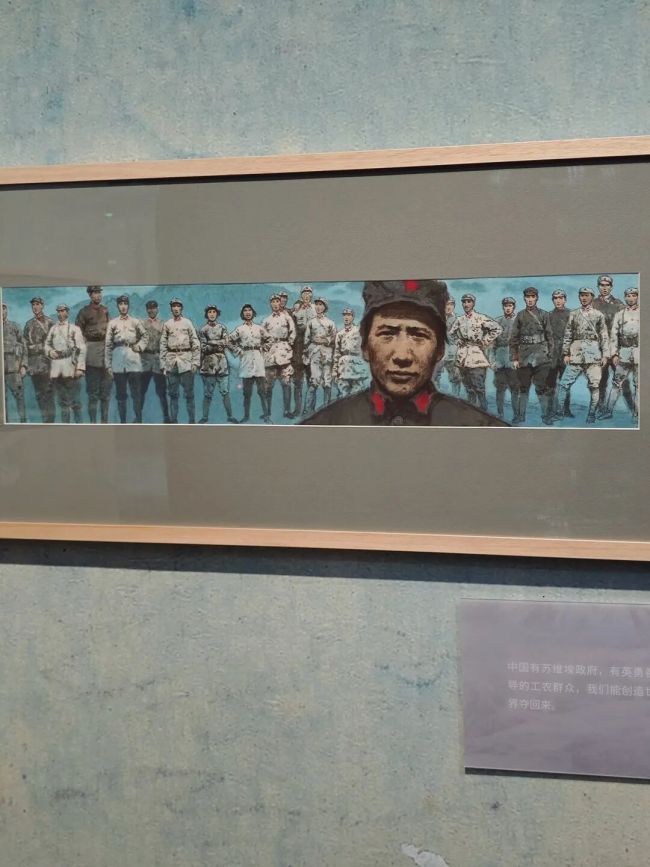

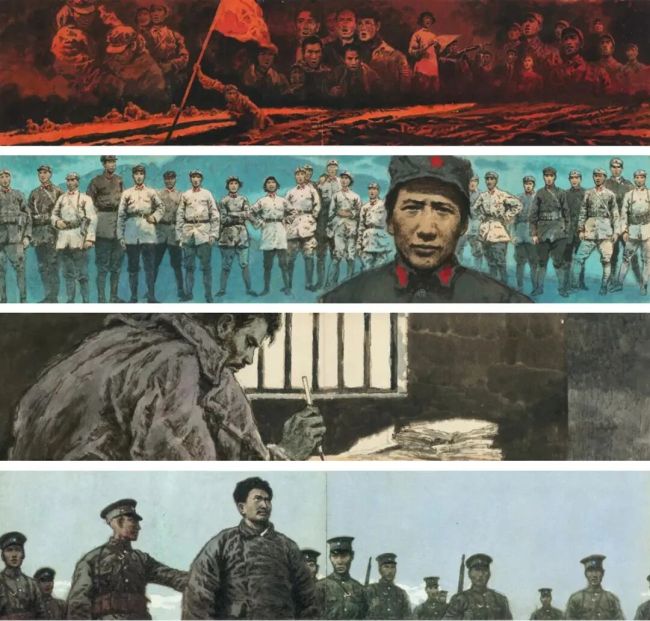

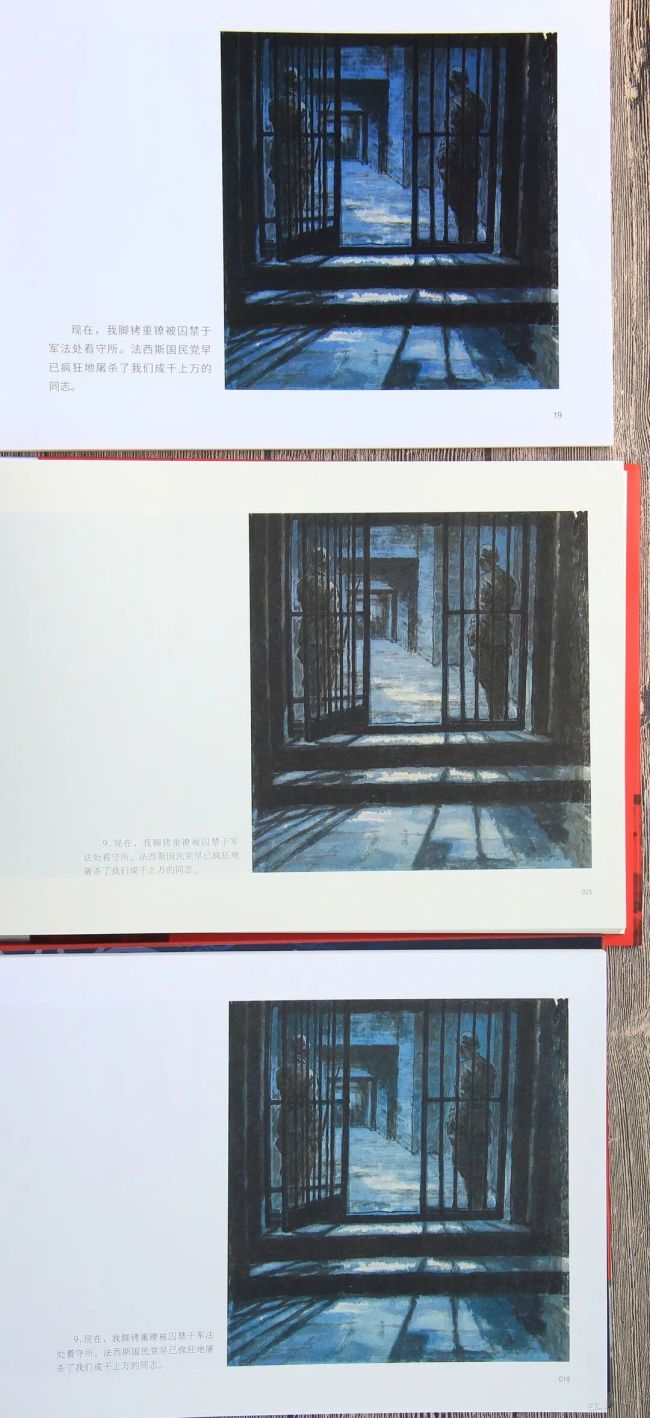

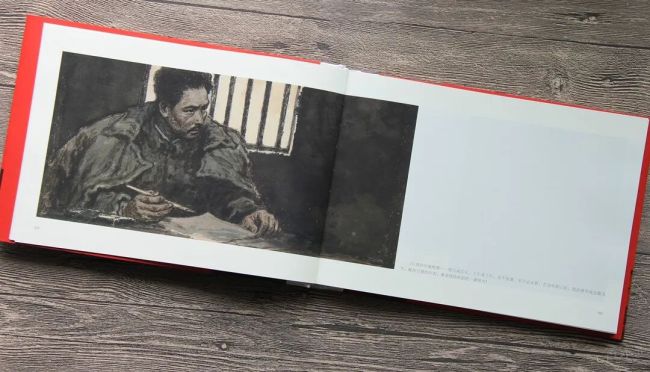

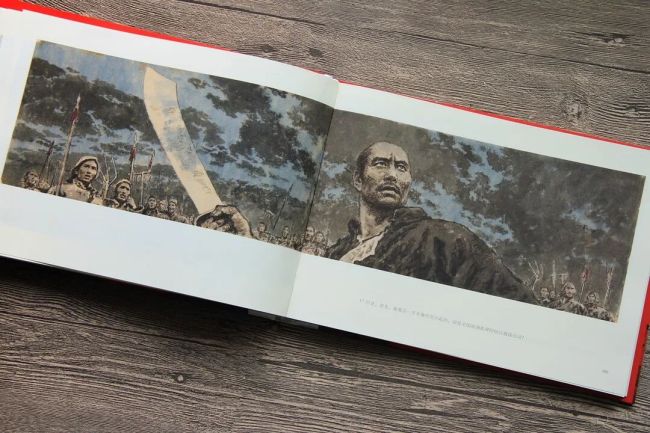

开篇就是方志敏忧伤而坚定的眼神,凌然不可犯,自白要和大家永别了。身后优待号房间全部黑暗处理,只留个无情的铁窗,对他来说,再优待的环境也是黑色地狱。

画展的一大特色就是将原作放大20倍做背景墙,游客仿佛置身画中,沉浸体验。

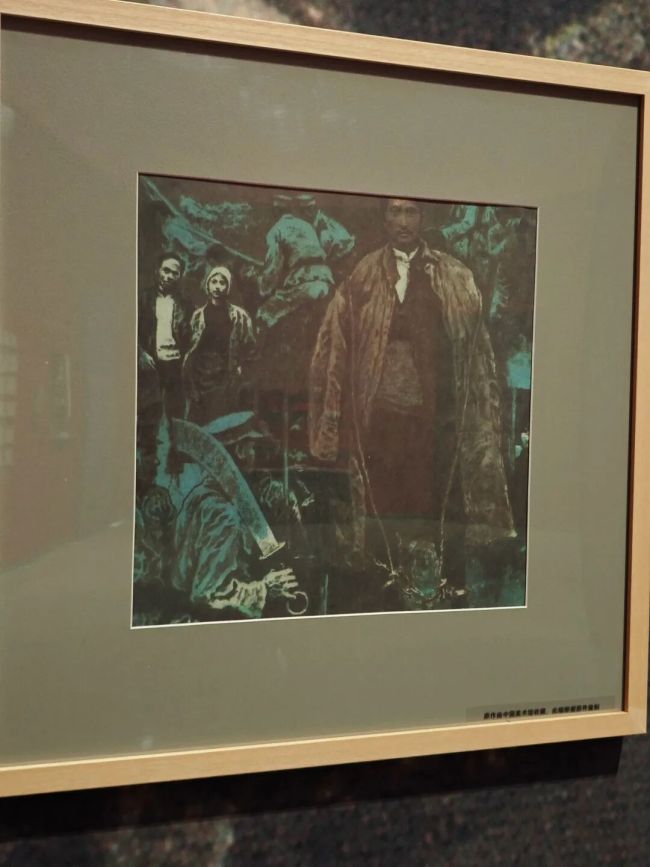

有少数几幅原稿被中国美术馆收藏了,画框下方有注明,复制品画质就逊色很多。

叶剑英曾读方志敏的手书有感,作诗云:“文山去后南朝月,又照秦淮一叶枫”,拿同为江西人的文天祥比方志敏之气节,又以枫叶的高贵品格来赞美他。我猜测赵奇是参考此句画了漫天枫叶的背景,配合人物视死如归的眼神,悲壮美丽,使人观之怆然。

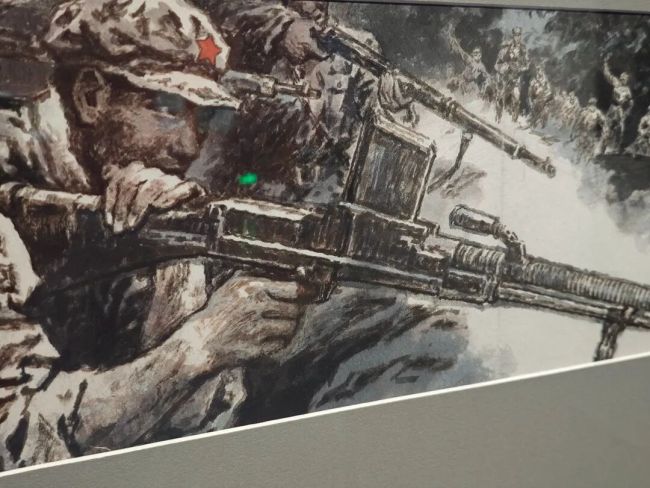

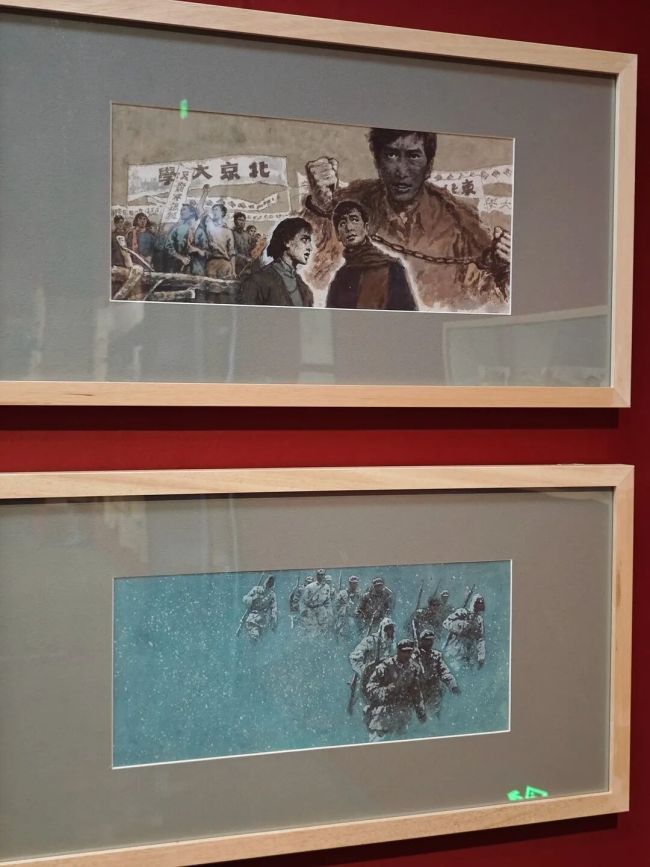

赵奇在艺术表达上大有突破,以水墨塑造人物,笔触笔痕也有山水画的皴法,笔墨行于皮纸上,画面显得粗犷厚重,多用赭墨。超级宽荧幕的构图,加大了景深,给我们更宽的视野,大量的特写让主人公倾诉的情绪更为飞扬浓烈。除了宽荧幕,画面多种形状变化不一,他的线条、色彩、结构都是为内容服务的,而内容又是饱含方志敏自述情绪的。

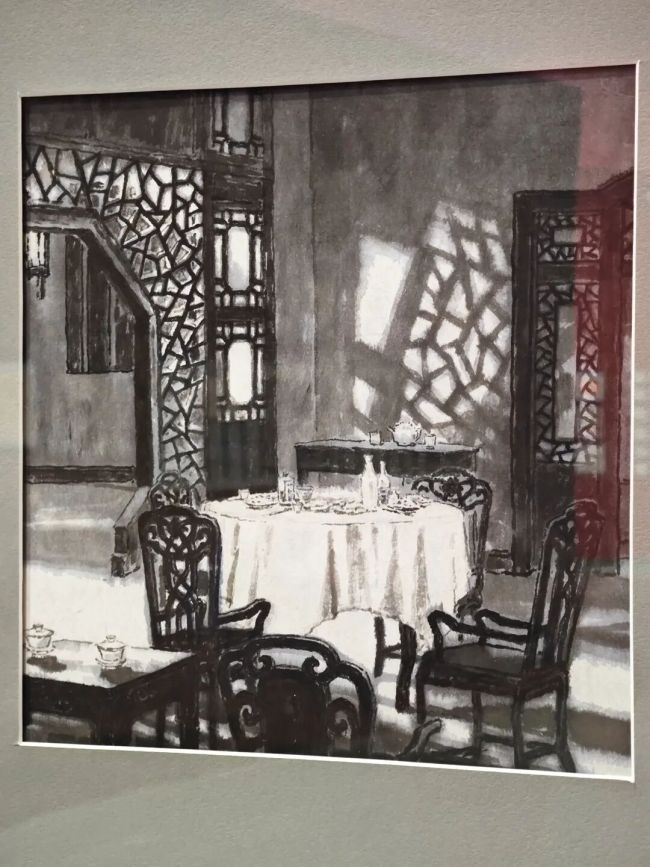

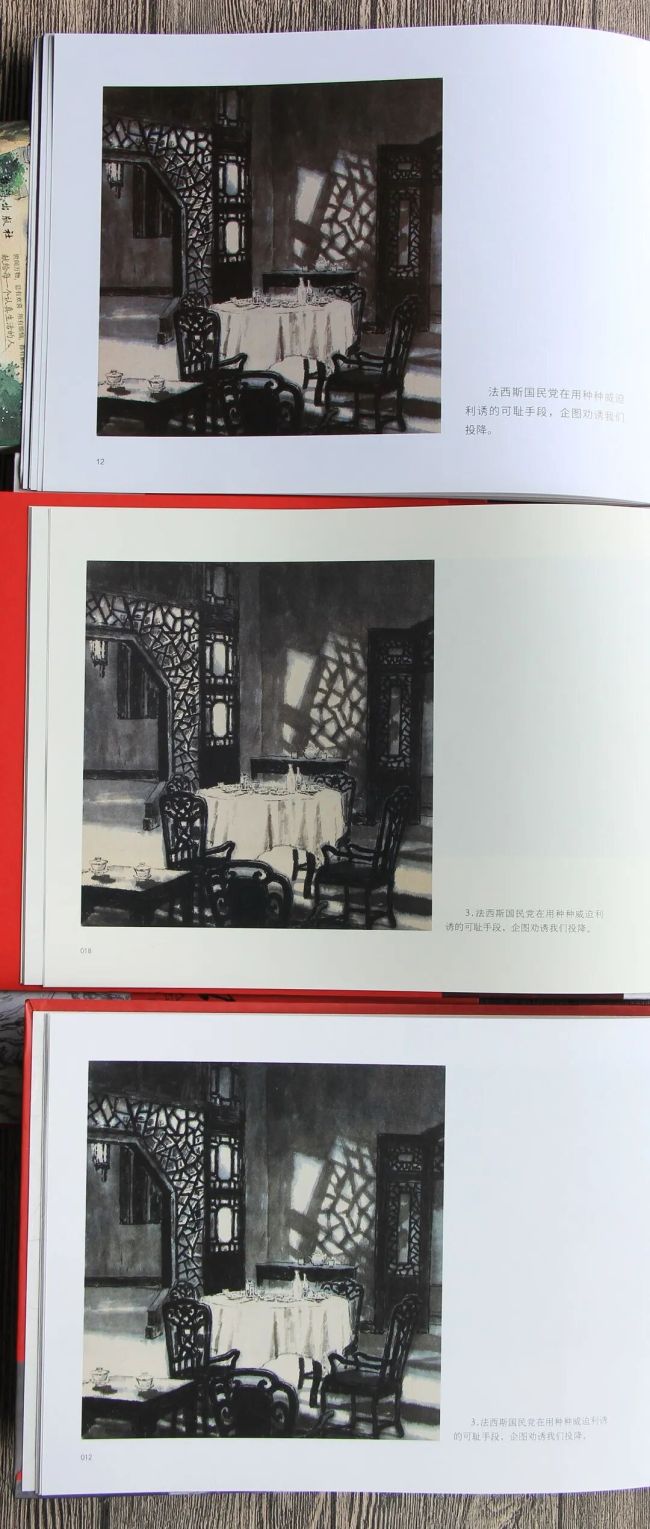

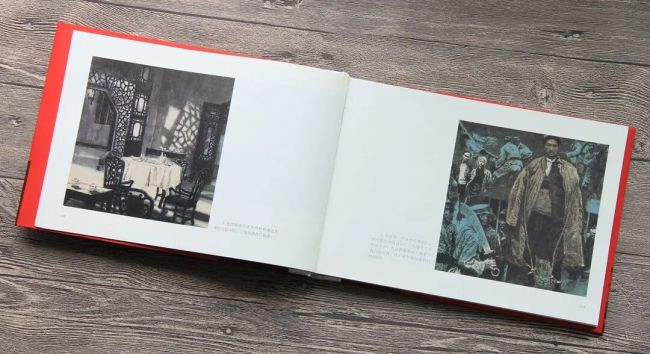

这幅是国民党反动派利诱方志敏,没有画人物冲突,而是摆了一桌不欢而散的酒席,可谓绝妙。桌面惨白,房间还笼罩着不祥的阴影投影,这场宴席恐怖而无味,不置一人,侧写方志敏坚定的革命信念,比正面直接画人要高明得多。

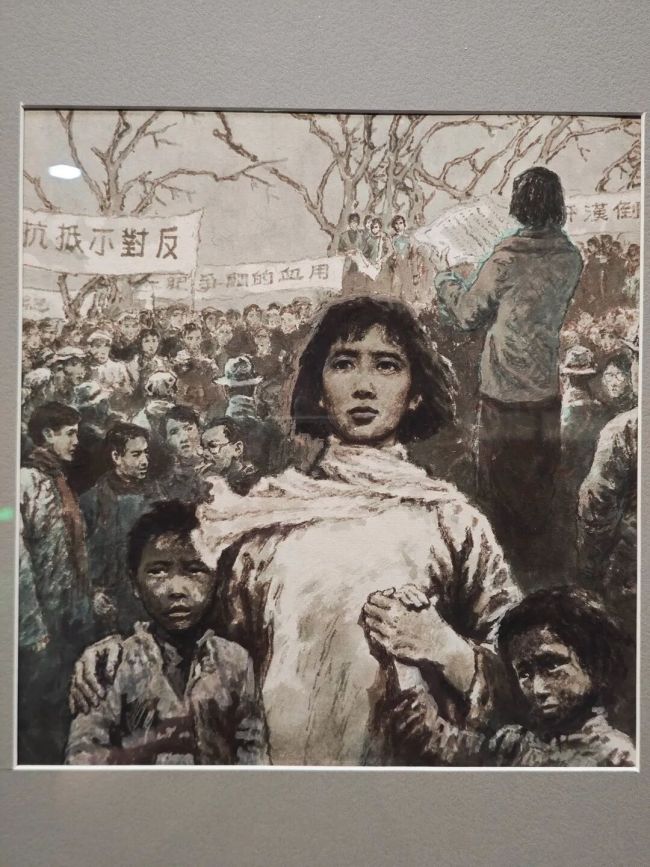

难道他们不知道自己伟大的团结力量,去与残害母亲、剥削母亲的敌人斗争吗?

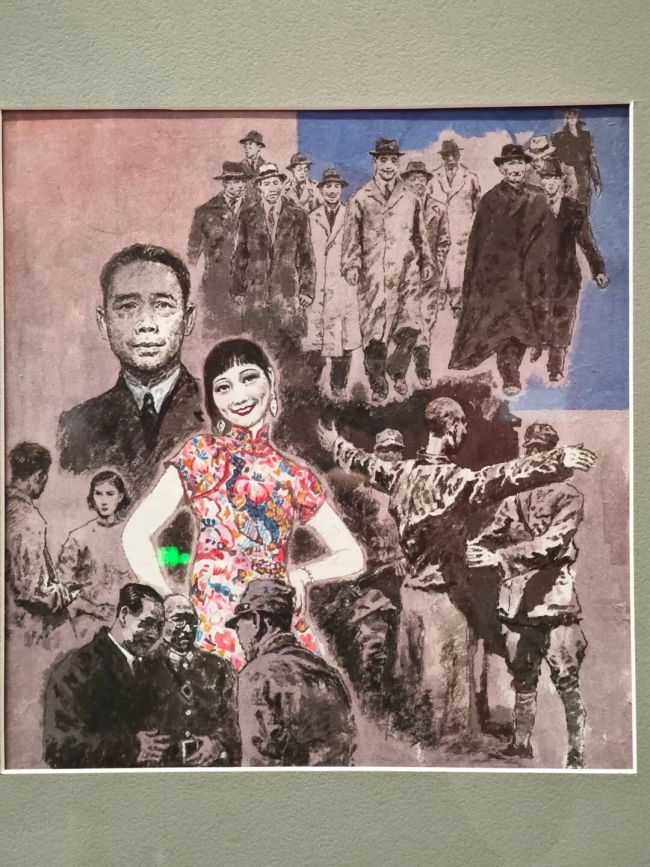

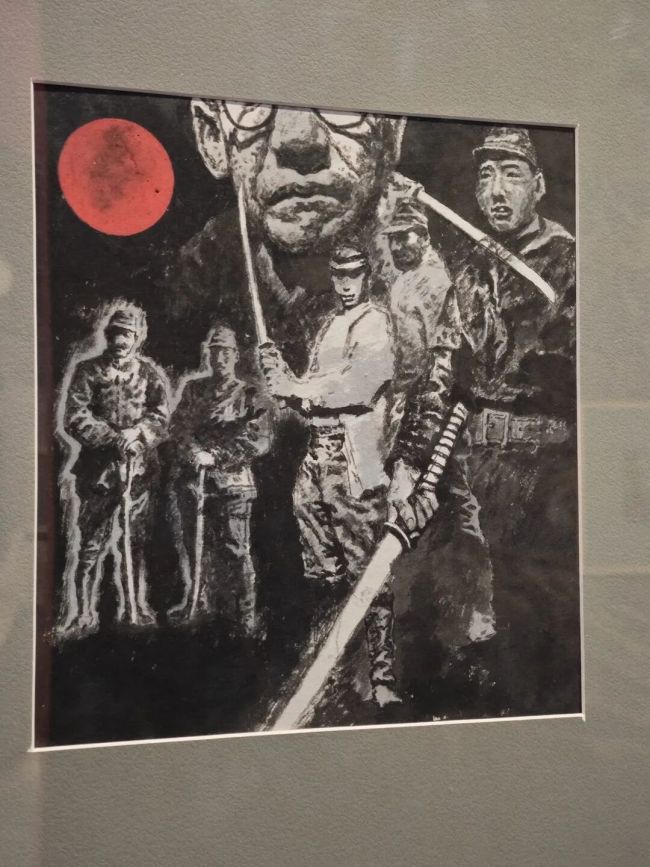

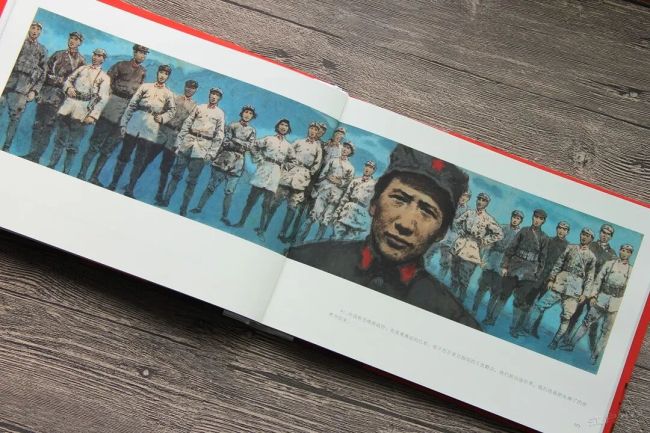

这些有着具体人物的画面,多是根据新闻照片资料画出,我觉得这些写实画面不如他虚写的。

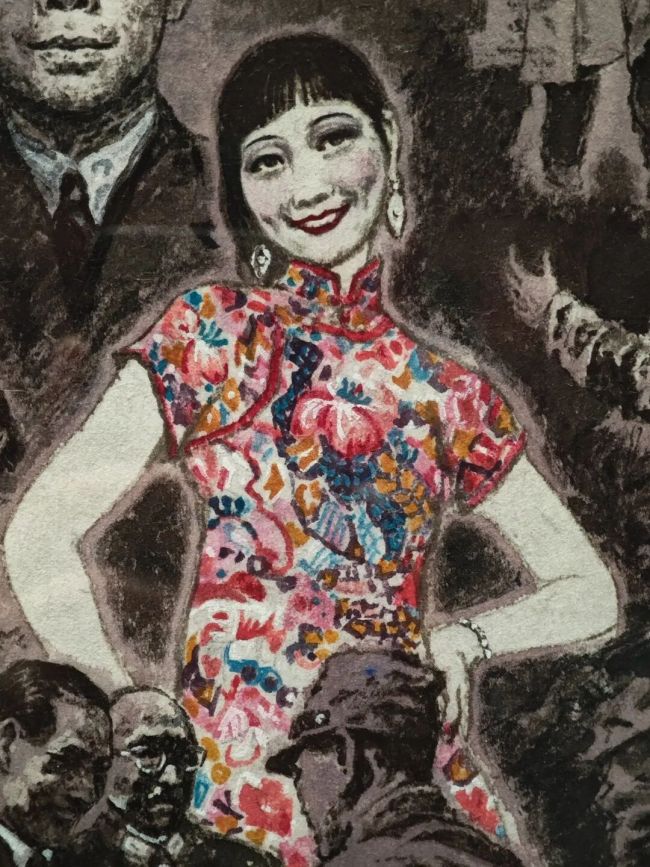

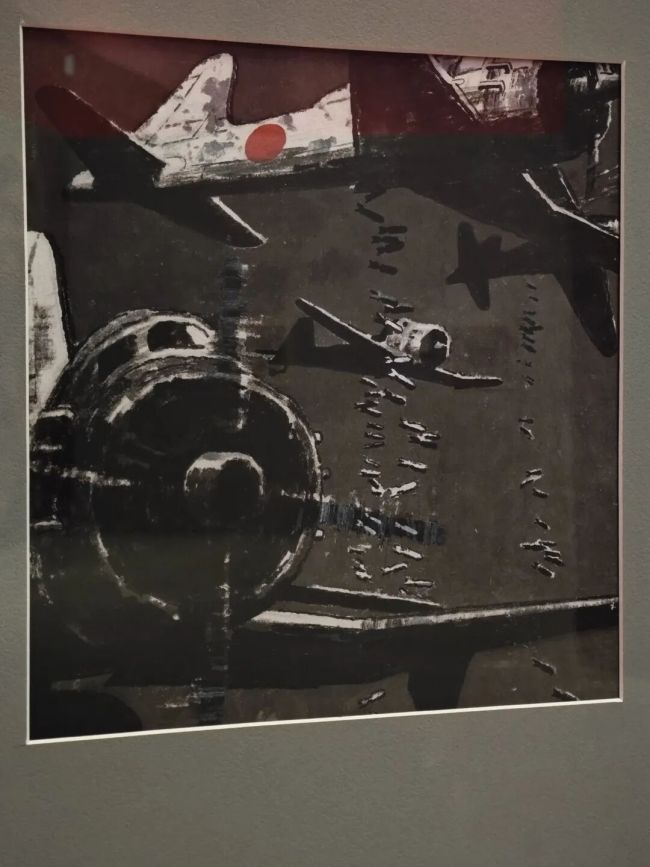

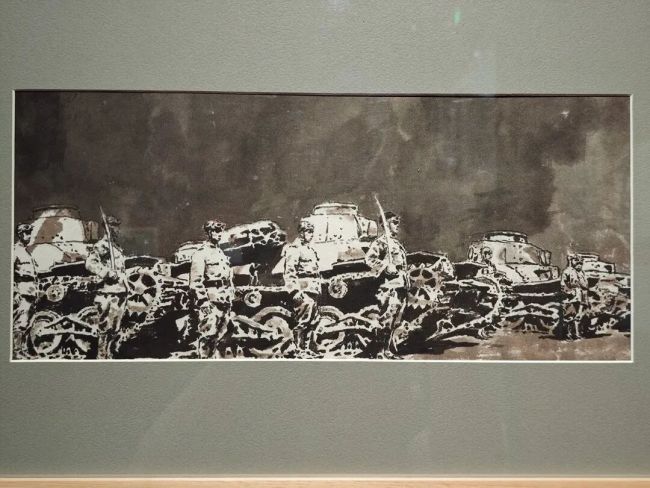

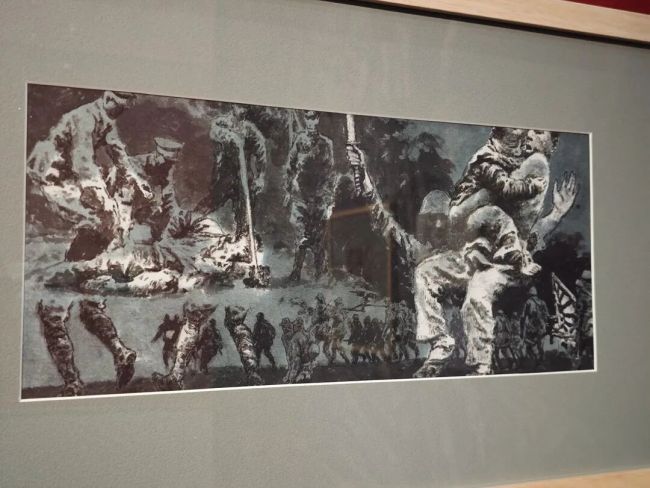

呸!那是什么人?他们也是中国人,也是母亲的孩子?那么为什么去帮助恶魔来杀害自己的母亲呢?

朋友,看呀!看那恶魔的面貌是多么难看呀!

那名叫“法西斯”的恶魔,在那里眈眈地望着,象一只饿虎向着驯羊一样地望着!想把我们的母亲整个吞下去!

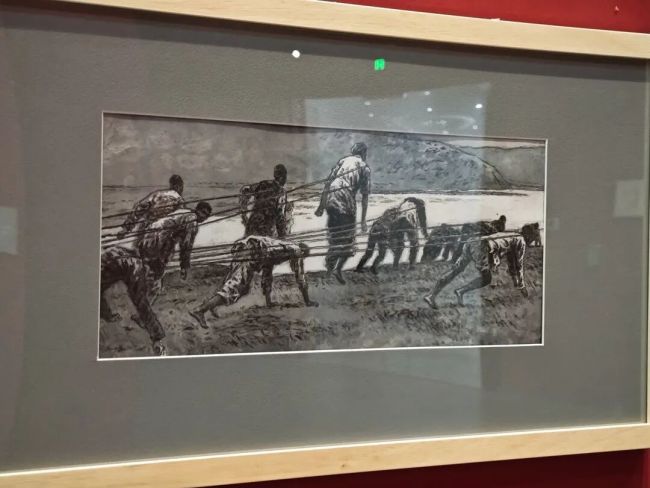

上述成组呈现我们的祖国母亲遭受帝国主义侵害的场景,国敝民贫。赵奇不容易,方志敏写了很多“恶魔”,赵奇要考虑怎么用画面去表达恶魔。

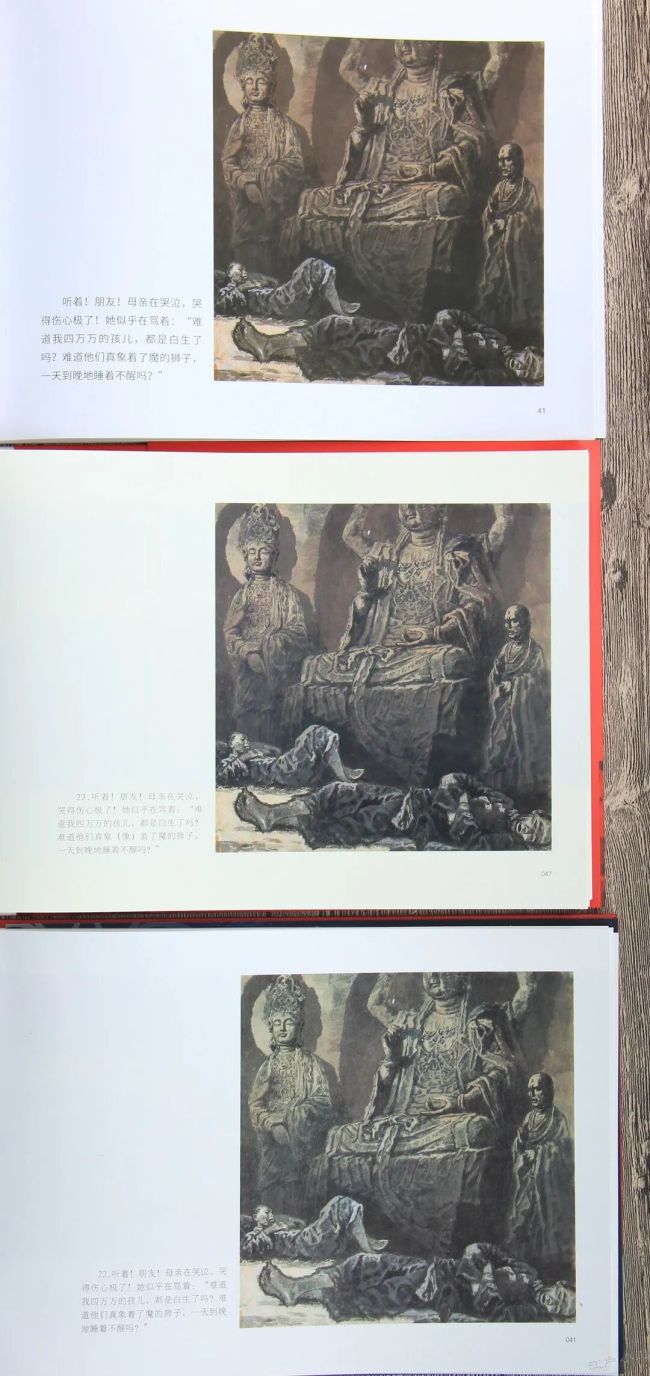

听着!朋友!母亲在哭泣,哭得伤心极了!……难道他们真象着了魔的狮子,一天到晚地睡着不醒吗?

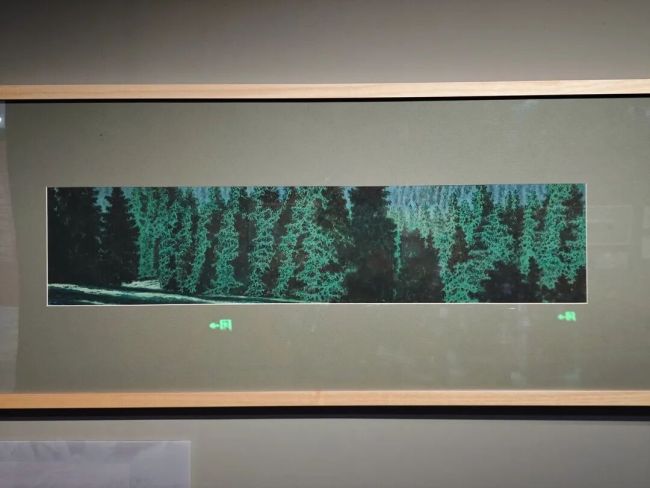

中华民族在很早以前,就造起了一座万里长城和开凿了几千里的运河,这就证明中华民族伟大的无比的创造力!

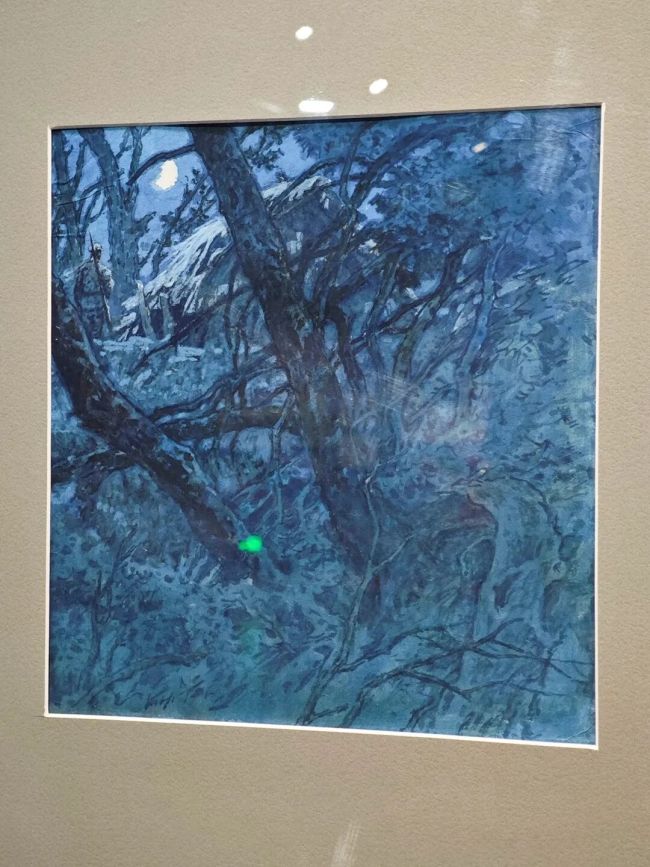

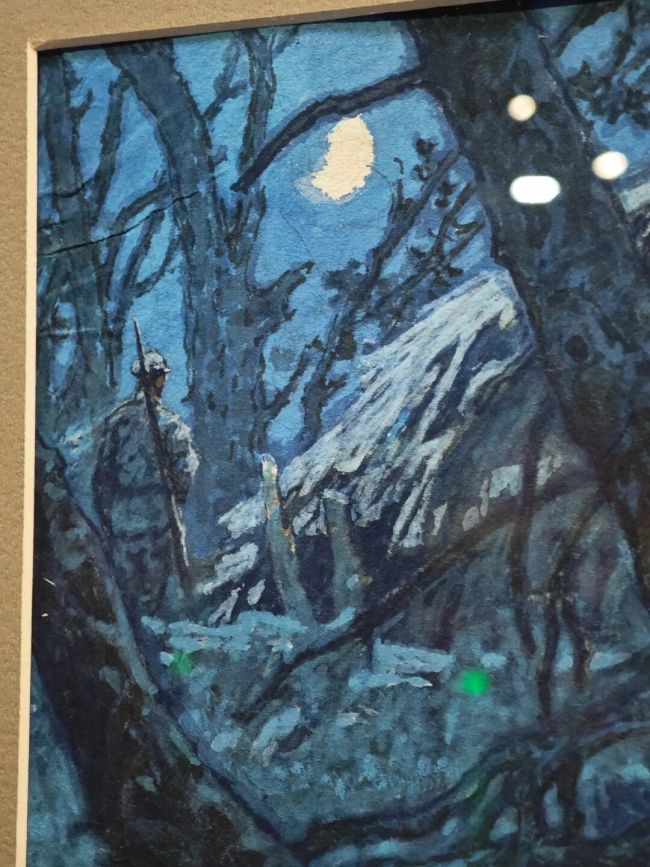

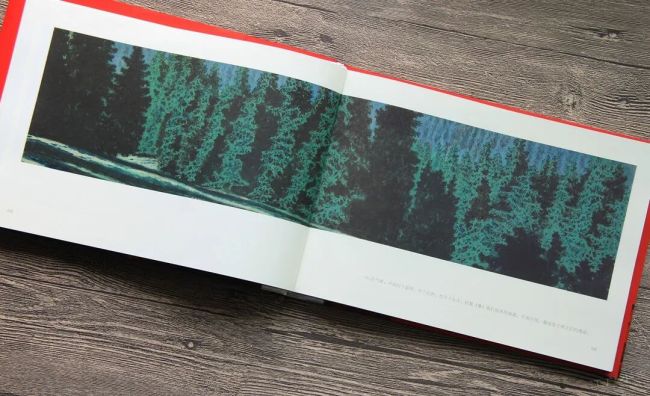

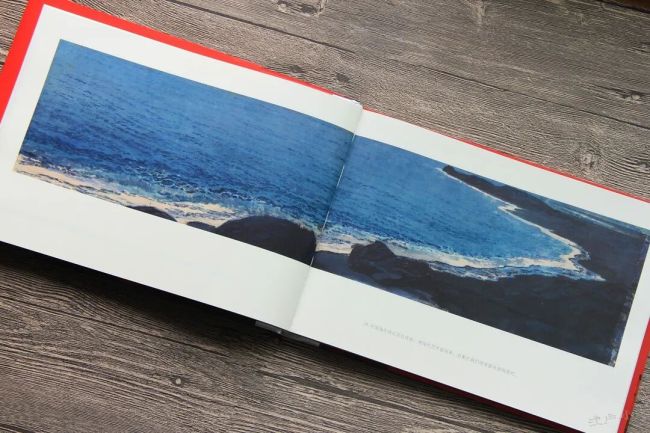

方志敏笔墨之大,纵横四海,赵奇用了7幅超宽荧幕的风光来表现祖国母亲之美,也激发了读者爱国之情的共鸣。有万里长城、森林、桂林山水、黄土高坡、海岸,这些情景在我眼前闪现,快速翻过去就像是连成了一串符号,是有电影蒙太奇效果的。我认为这一段描绘,无论是原作还是连环画,都是最点睛的一处。

中国处于温带,不十分热,也不十分冷,好象我们母亲的体温论气候不高不低,最适宜于孩儿们的偎依。

论国土,中国土地广大,纵横万数千里,好象我们的母亲是一个身体魁大、胸宽背阔的妇人。

中国是无地不美,到处皆景,自城市至乡村,一山一水,一丘一壑,只要稍加修饰培植,都可以成流连难舍的胜景。

至于说到中国天然风景的美丽,雄伟的峨嵋,妩媚的西湖,幽雅的雁荡,“秀丽甲天下”的桂林山水,可以睨一世。

中国海岸线长而且弯曲,照现代艺术家说来,这象征我们母亲富有曲线美吧。

啊,我们的母亲,保有着无穷的乳汁,无穷的力量,以养育她四万万的孩儿!

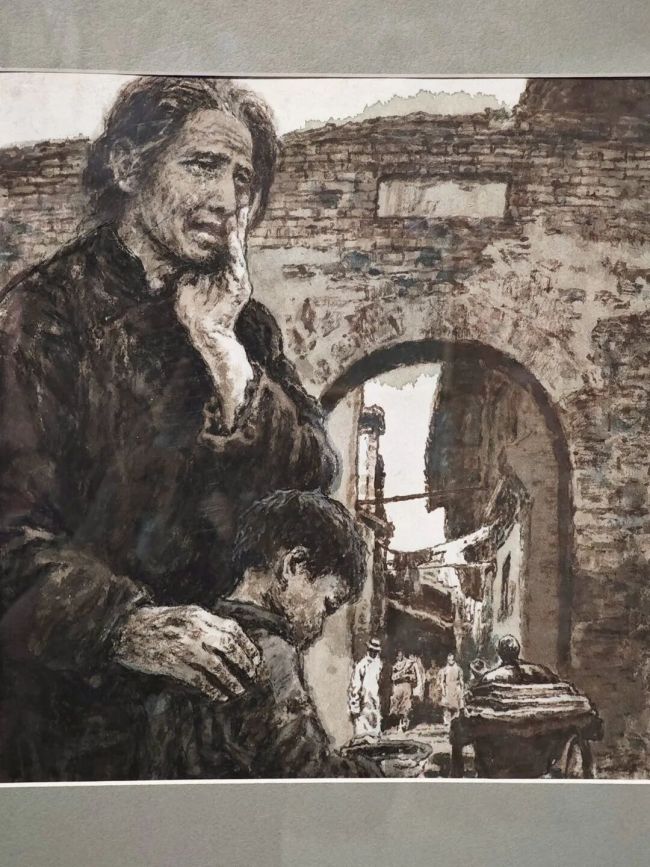

关于怎么将祖国母亲拟人化画出来,赵奇定了一位饱经风霜的老太太,她的美丽被帝国主义夺去了。

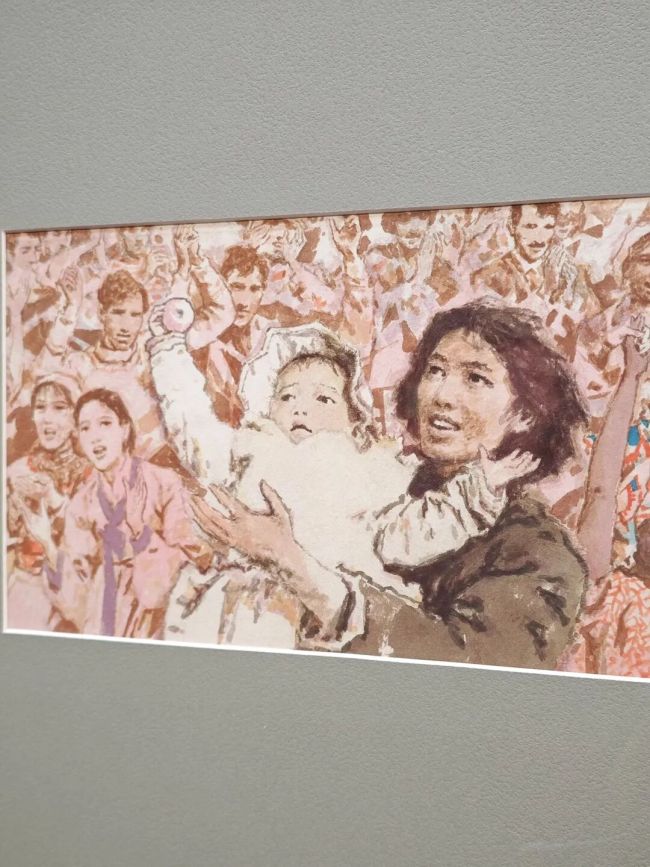

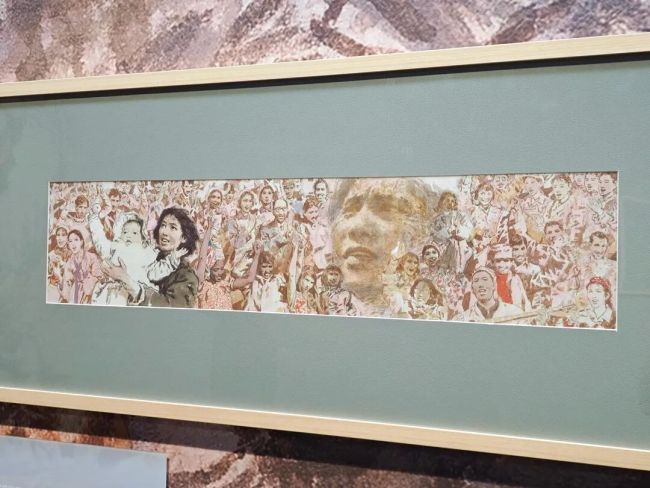

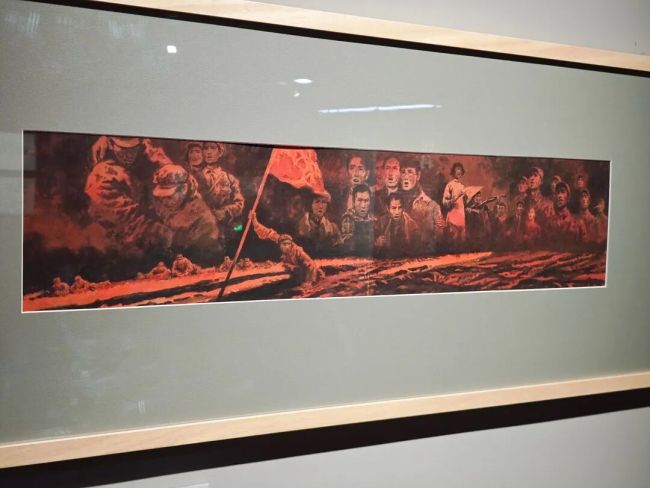

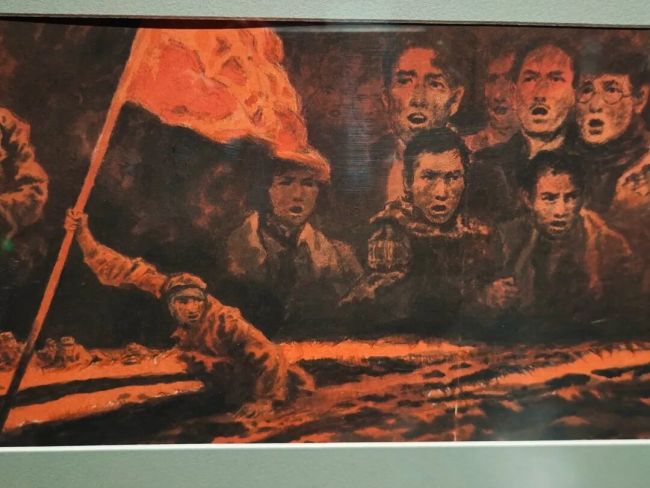

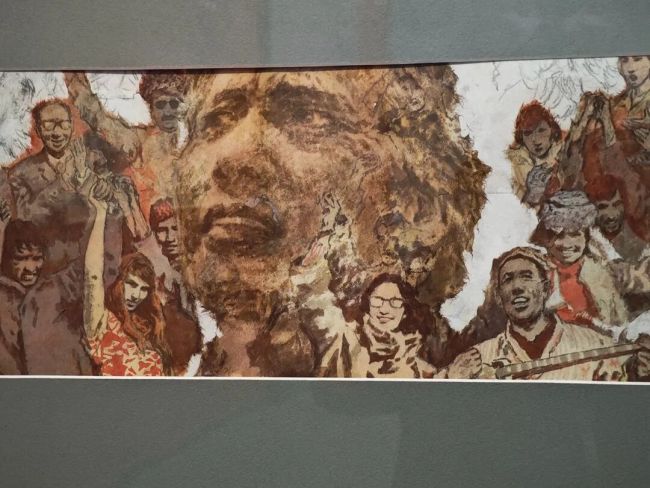

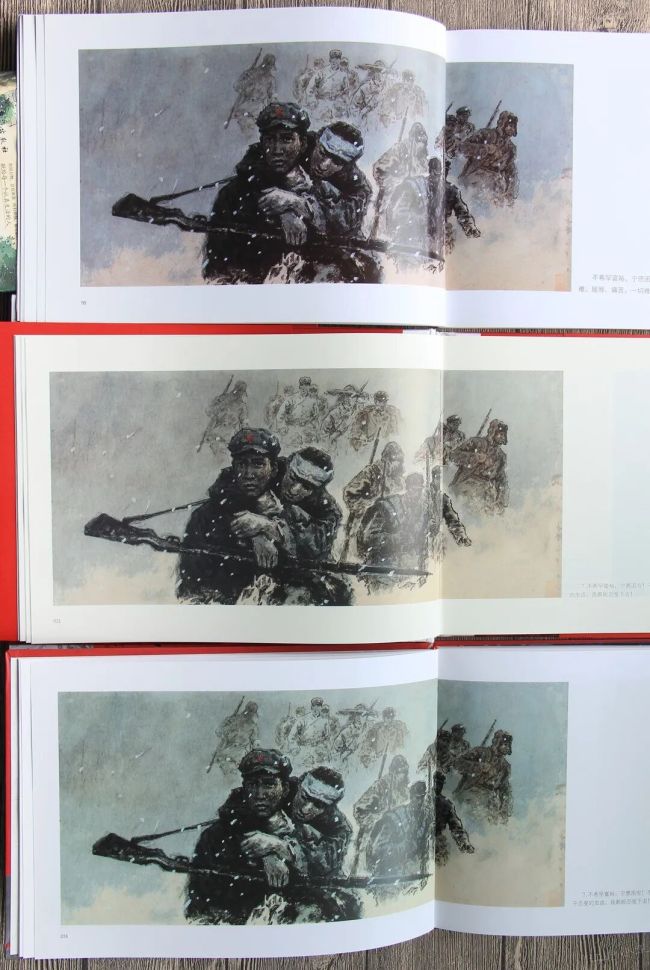

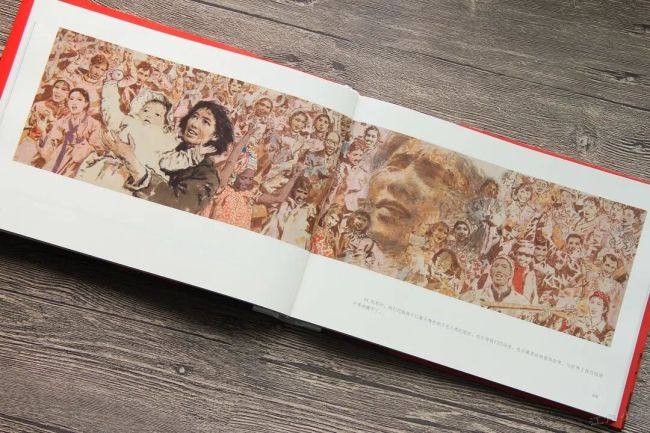

最后是随着方志敏的呼唤,他期待民众的觉醒,众志成城,迎接祖国美好的未来。

前景这位母亲抱着孩子作为无数家庭母亲的代表站着前面,是有象征意义的。

我毫不希罕那美丽的大厦,却宁愿居住在卑陋潮湿的茅棚;不希罕美味的西餐大菜,宁愿吞嚼刺口的芭粟和菜根。

祖国很美,但是她受的伤太深,四万万母亲的孩子们,赴汤蹈火,去战斗。

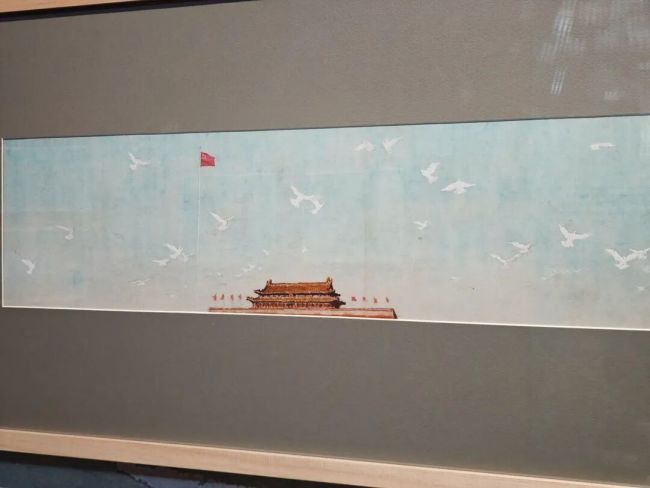

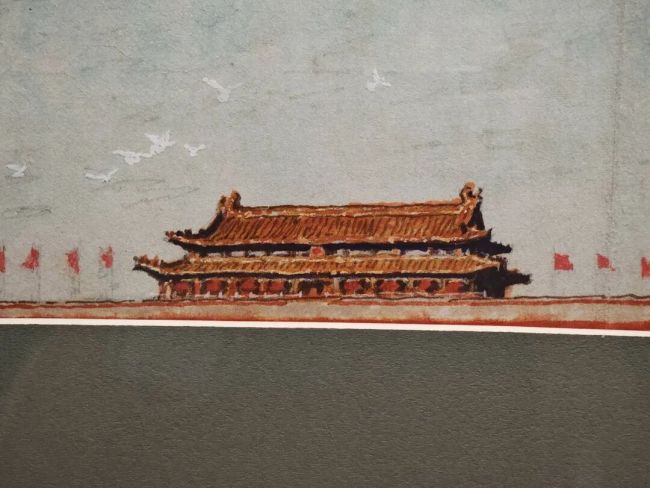

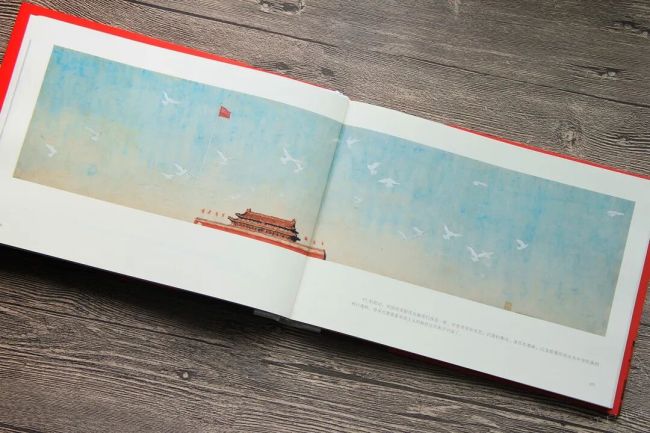

天安门城楼上,红旗飘扬,和平鸽掠过,这盛世如方志敏所愿,我们后人见此景难免眼含热泪。

我觉得赵奇的无人的大景都特别出色,情感满溢。

有些事情是方志敏在世时还没发生的,不过在赵奇的连环画中是可以表达的,他们的情感是一致的。

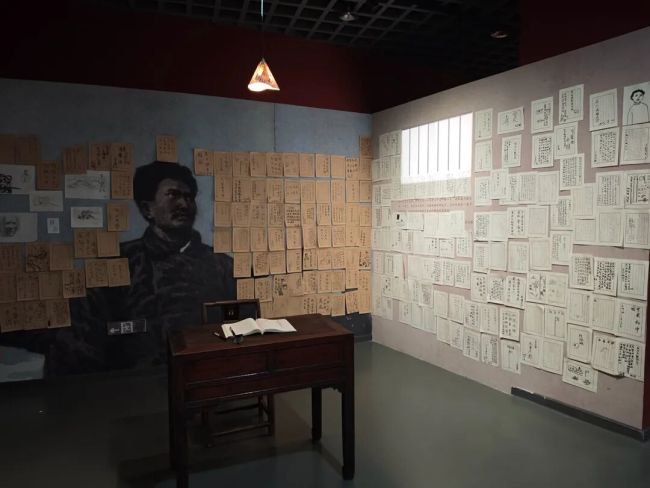

画展主要内容大致如上,最后还有个模拟方志敏的书桌,可以坐下来给他写信,墙上贴着的都是游客们的心声。

去年国庆,这批原稿已经在江西九江,也就是方志敏先生求学故地办过一次展。两次画展都是同一位策展人许柏成,感谢许先生辛苦付出。

更早的时候,北京北苑也办过一次,我觉得《可爱的中国》画展能屡次举办原因有三,一来是这部原著感人至深,立意高远,爱国是永恒不变的人间主题。二来赵奇改编连环画很下功夫很创新,艺术品味高。三来原稿能保留这样完整难能可贵,其他连环画家捶胸顿足找不到当年稿子的时候,赵奇先生把稿子存好了,整整40年还很新鲜,能让其发挥长远广泛的社会价值。

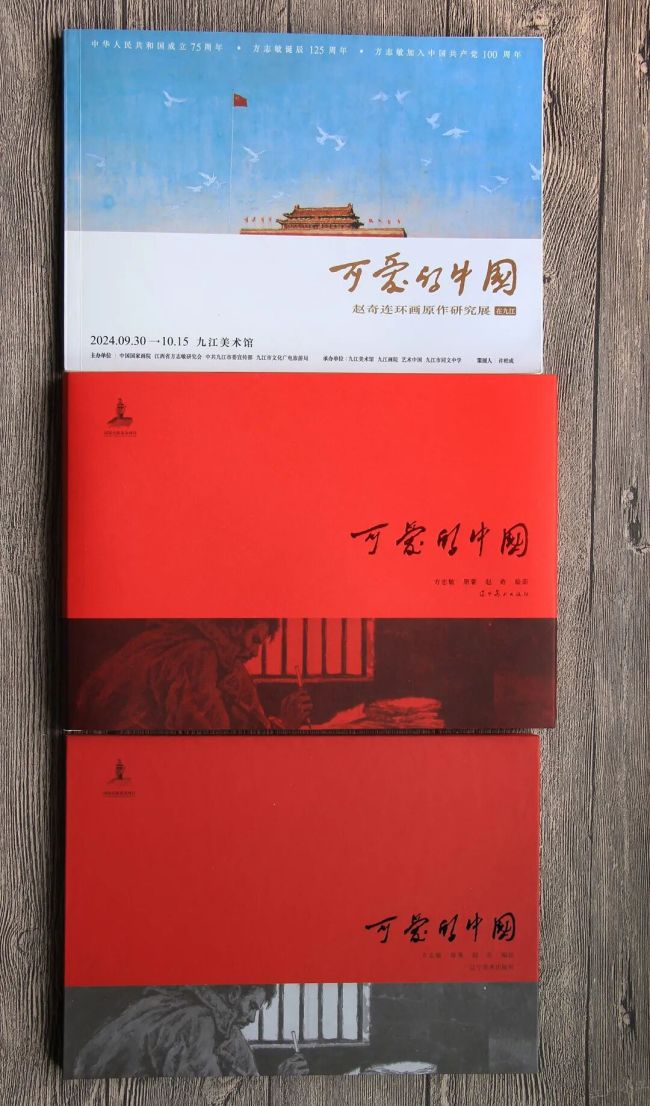

再版《可爱的中国》连环画

1984年,《可爱的中国》除了有薄薄的单行本连环画,也节选刊登于连环画报。

连环画报刊登《可爱的中国》节选

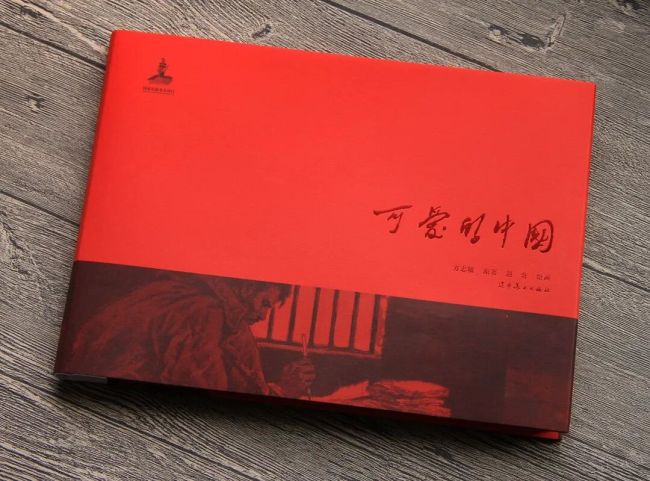

2018年,辽美社这个老东家再版了16开精装,分画册和资料集两册。

2018年辽美再版的16开精装,分连环画册和资料集两本

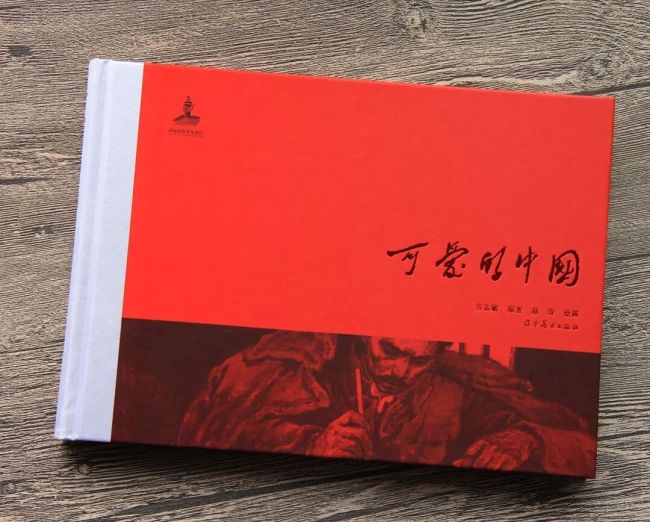

2023年,辽美开启了精品连环画新征程,这套稿子是重要可用资源,于是又一次再版,将18版的两册合并成一册。

2023年辽美再版的16开精装,将2018版两册合并

因为初代封面已经找不到了,辽美的封面用了大面积红色和宽荧幕内页配合,这样显得又不太像一本连环画了。23版封面基本维持18版不变,仅将封面画染红,文字烫金,同时多个外封。

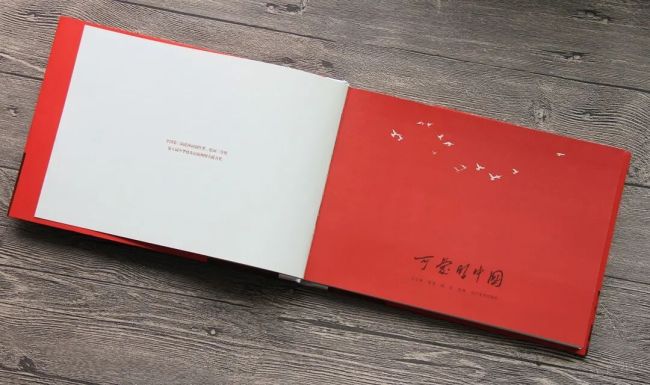

2023版内封

2023版内封

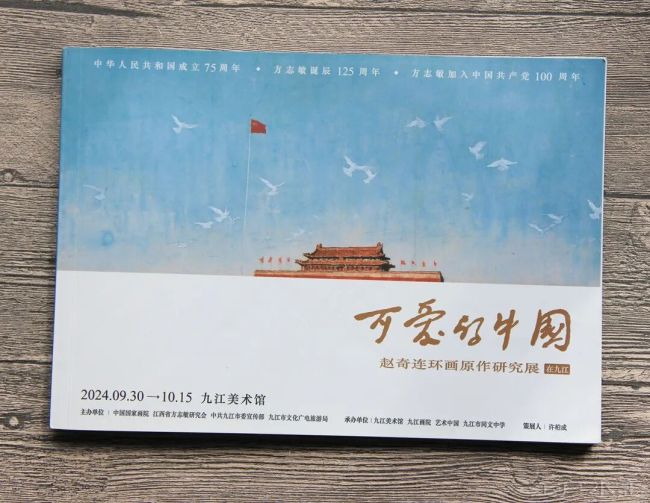

此外,去年九江美术馆展出时,馆方也做了一本非卖品赠给游客,薄薄一本,用了内页全景做封面,很漂亮。

2024年九江美术馆做的非卖品仅供现场游客取阅

我将上述三种拢在一起简单对比。

自上而下是:九江美术、辽宁23版,辽宁18版,下同

23版色彩调校比较正,18版画面明显会偏绿,此外18版纸张较厚硬,翻阅略微凝滞,23版选用更薄软的纸张。九江版画面白平衡很容易偏蓝或偏红,明度偏低,用的光面铜版纸。

这几本如果不横向放一起,拎出来单独看画质清晰度都挺好,足够欣赏,其中几幅被中国美术馆收藏的就都没用原稿,不明白为什么不去找国美调用。

草稿页对比,18版用色更深

九江美术只是一本46图的连环画,没有附资料。

辽美18版和23版都放入所有的草稿页,18版比23版色彩更浓郁一些。

辽美18版收录了长达50页左右赵奇的笔记、心得体会,堪比一本小型论文集了,而23版精简到10多页。

下面重点分享一些2023版的实拍:

细节印得很清晰

小结

赵奇先生有连环画三部曲,起点就是这部《可爱的中国》,后来还有《啊,长城》《靖宇不死》,六七年里创作这三部,其中不知耗费多少心力。

很高兴能亲眼欣赏到原稿,并收藏到大开本再版书。赵奇当年看似不合时宜的创作,因为全情投入下了力气,而非贪图一时的风尚(1983年已经很多人转移阵地)、高效经济回报,这部作品到40年后的今天还在传颂,让方志敏的这部名著更为不朽。

顺带一提,赵奇先生有很多关于创作的心得,都附在书后,偏玄奥意识流,我道行太浅,看着有点晕。不过他反复提到要重视连环画的图文结合度,连环画要连环组合起来阅读才能评定好坏,这些观点我是非常赞同的。

(文/江户小歪,来源:公众号@江户小歪)

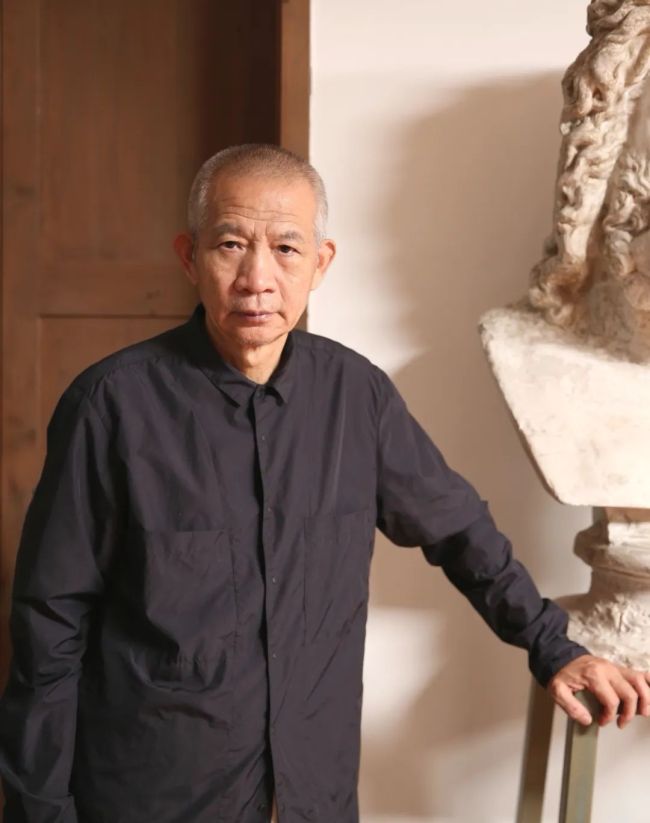

艺术家简介

赵奇,中国国家画院研究员,中国国家重大题材创作艺术委员会委员。1954年生于辽宁。1978年于鲁迅美术学院毕业留校任教。2011年调入中国国家画院。

曾任鲁迅美术学院教授,中国画系副主任,艺术文化研究中心主任,中国人物画工作室主任导师,辽宁美协副主席。第四、五、六、七、八、九届中国美协理事,中国画艺委会委员,第六届中国文联委员。